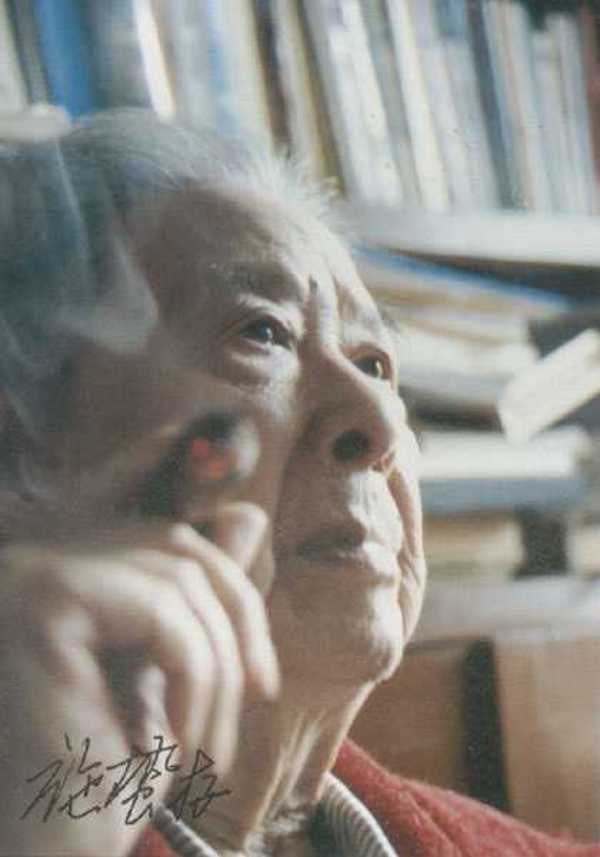

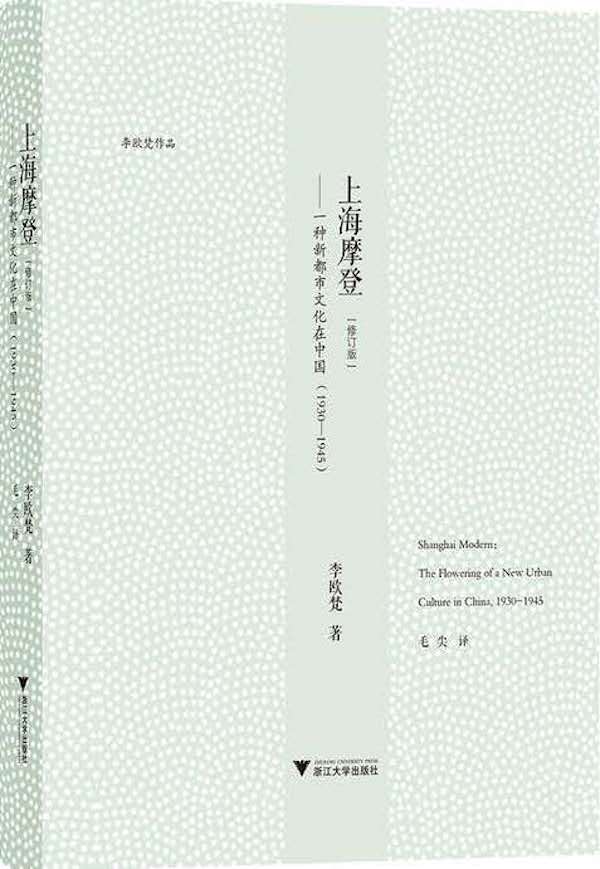

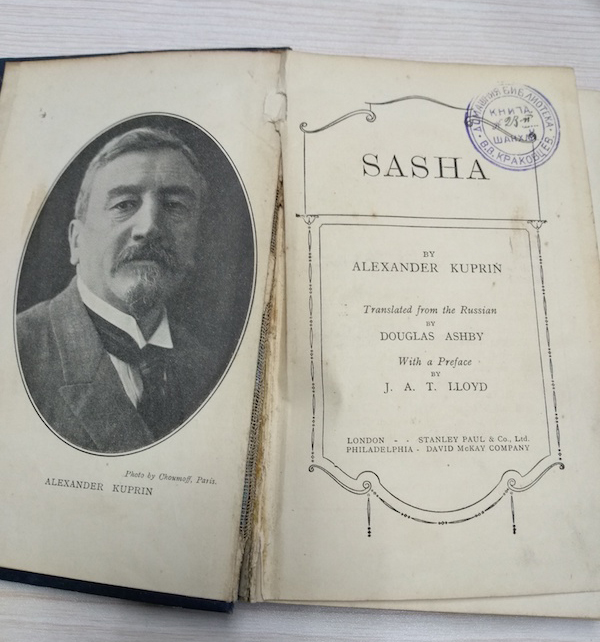

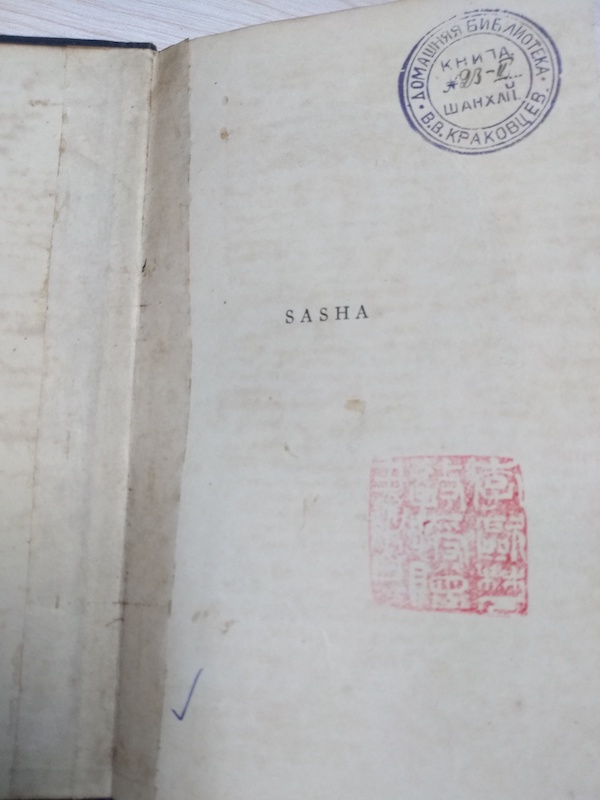

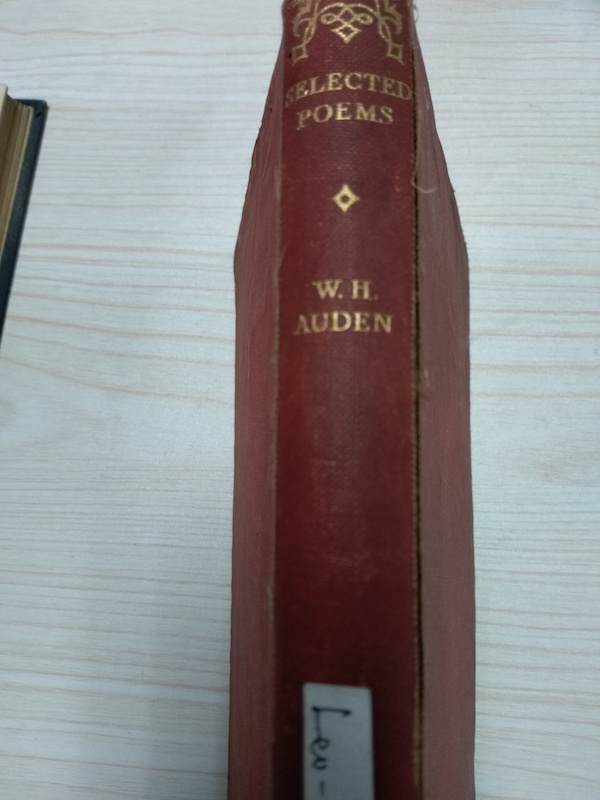

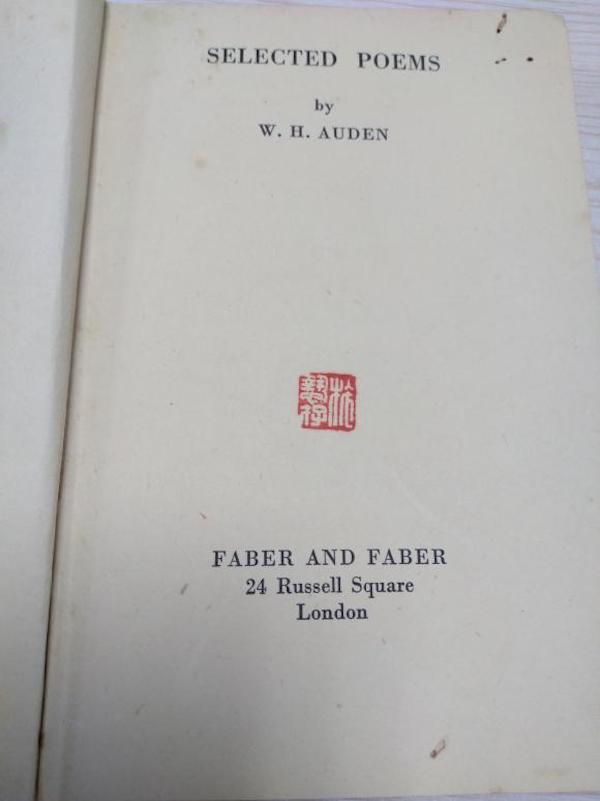

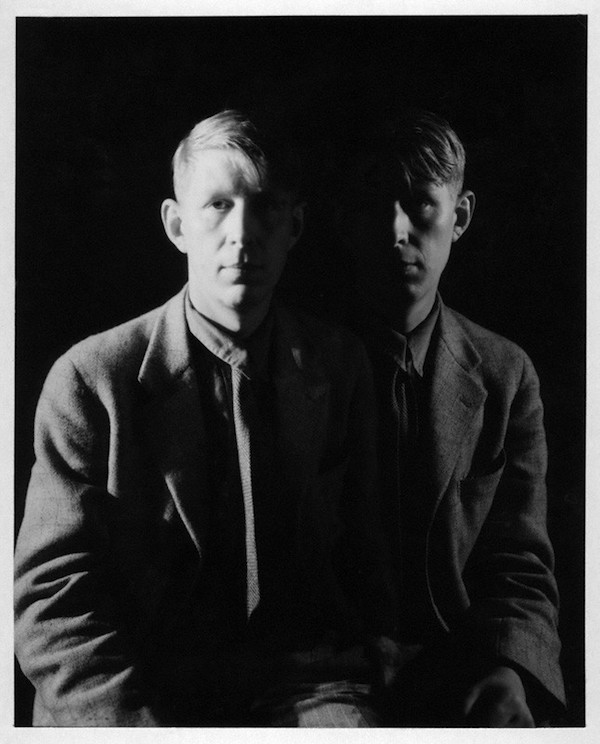

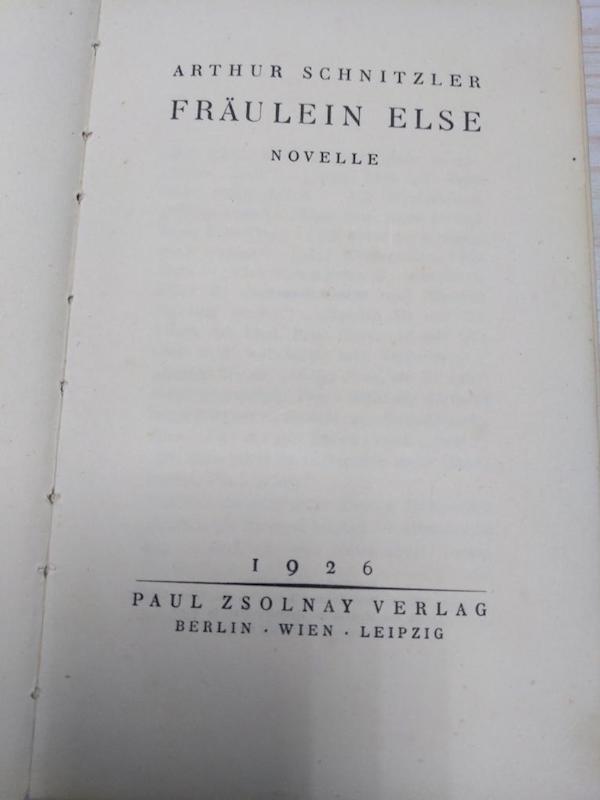

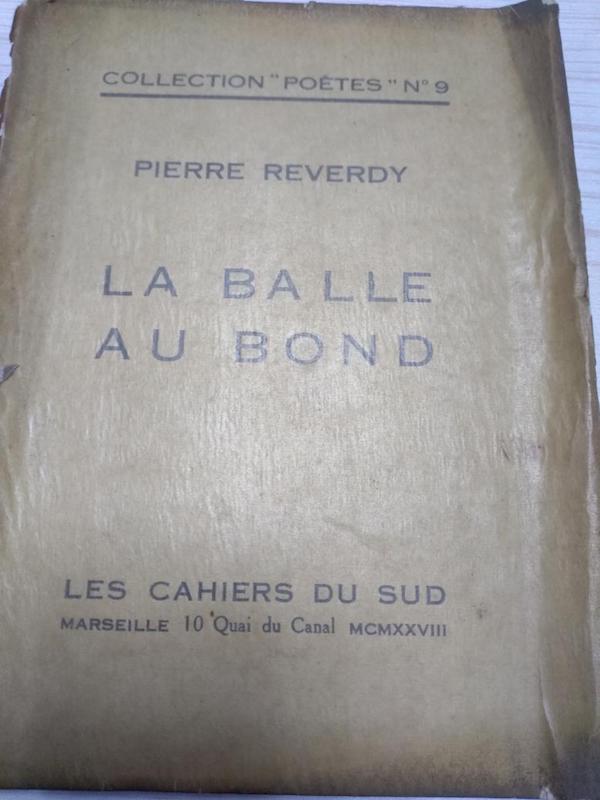

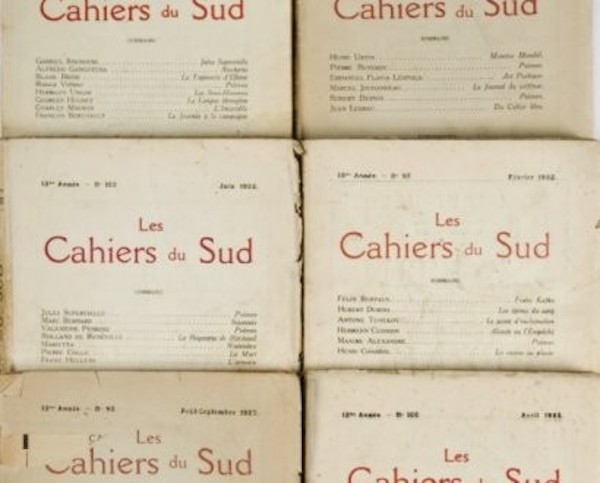

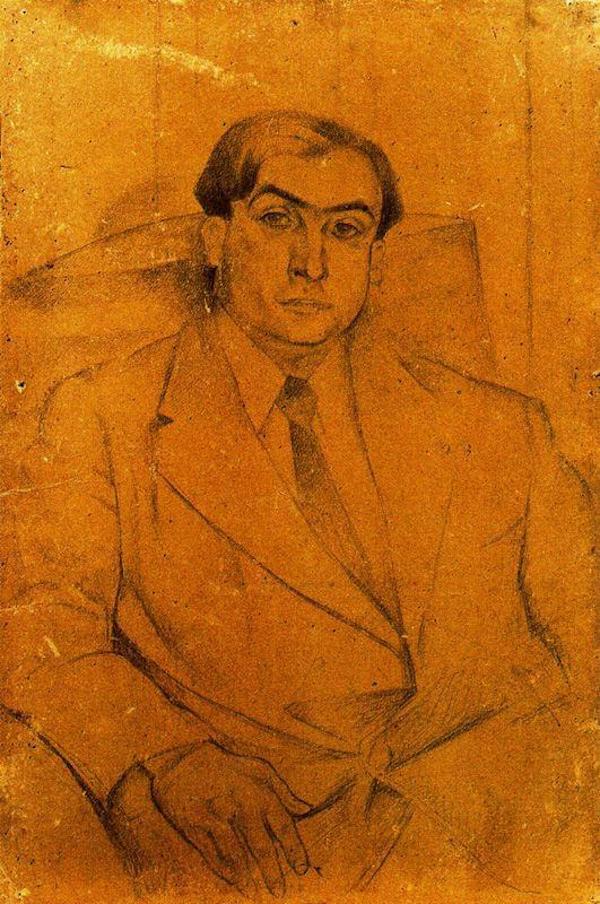

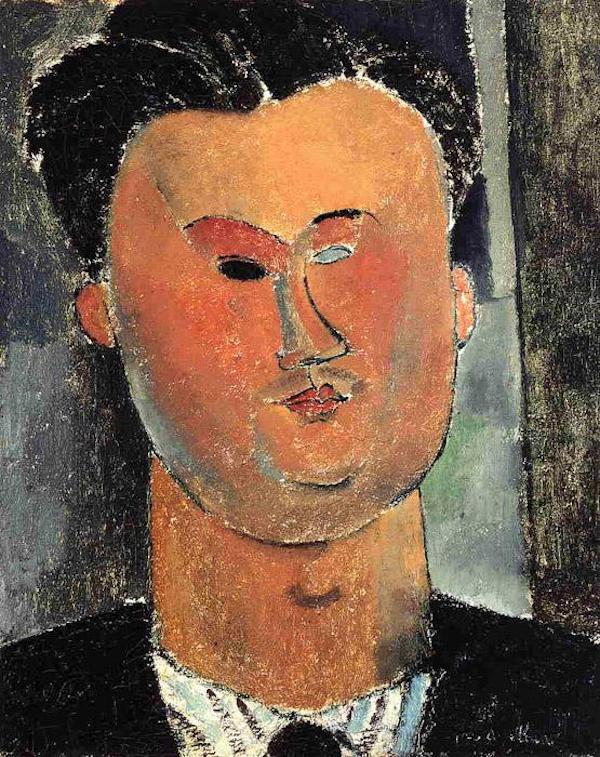

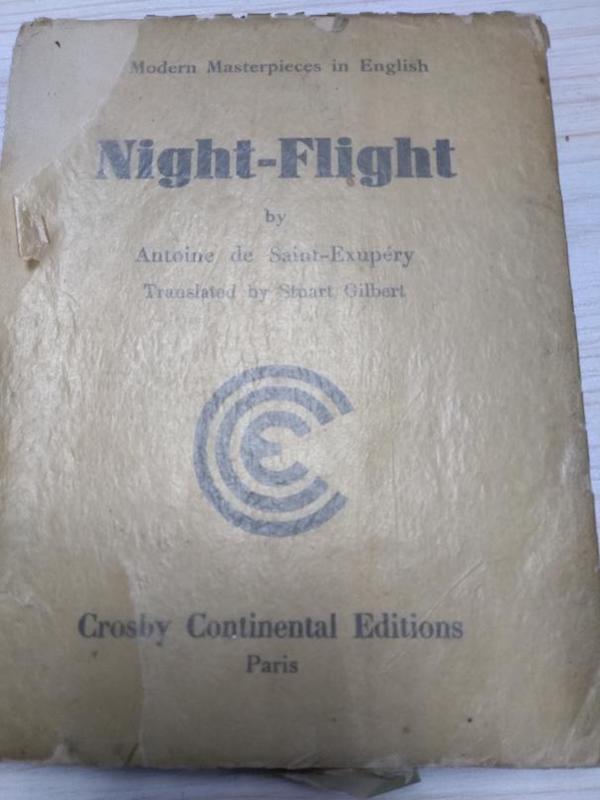

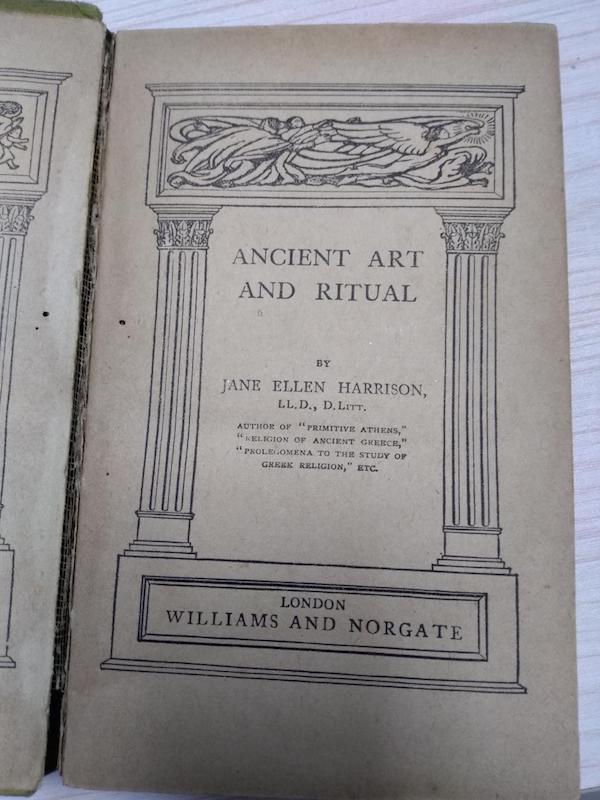

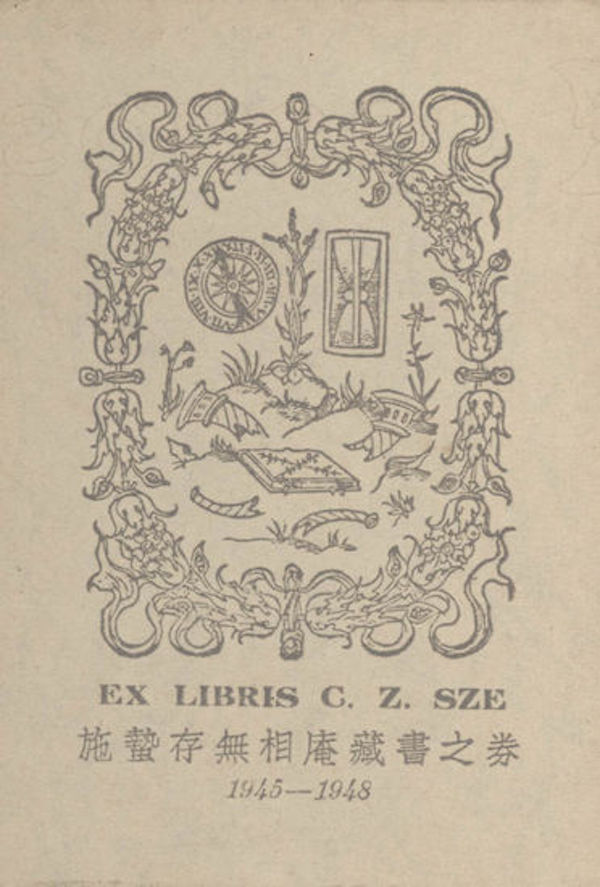

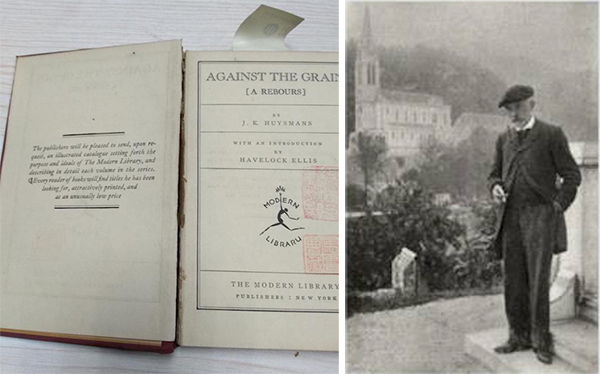

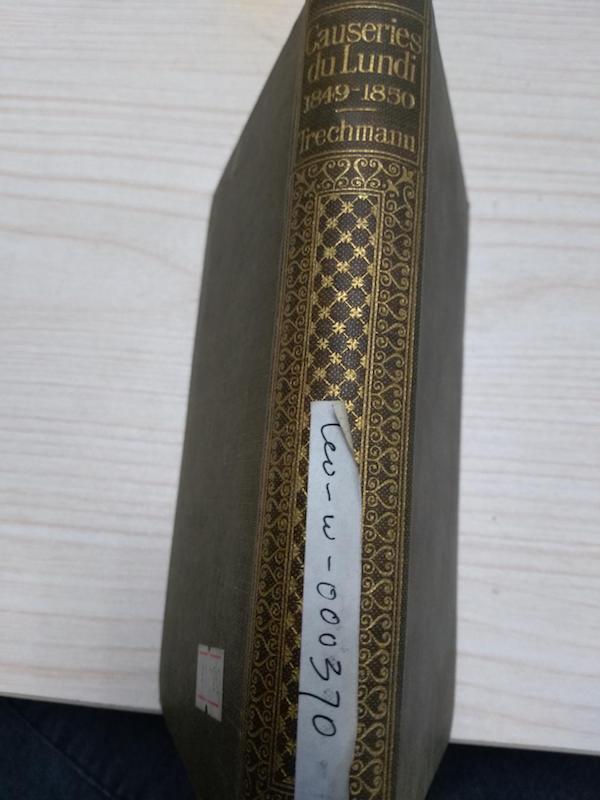

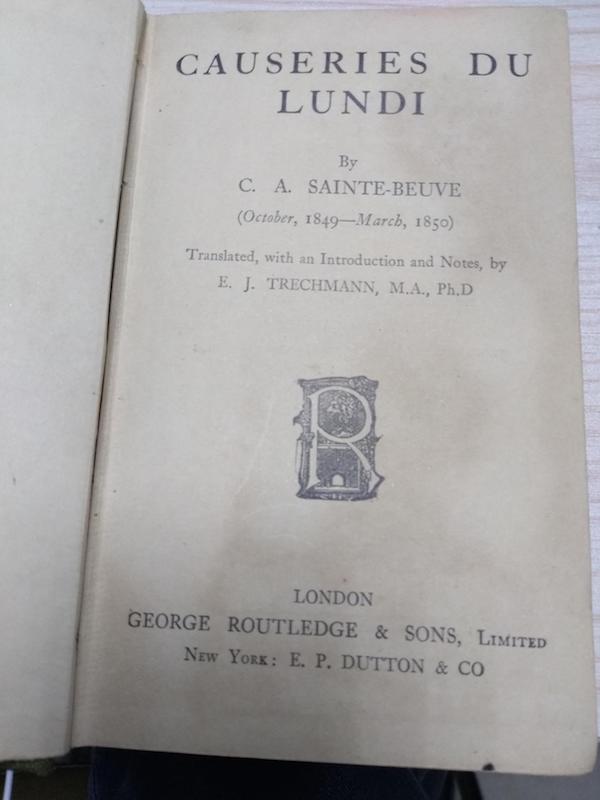

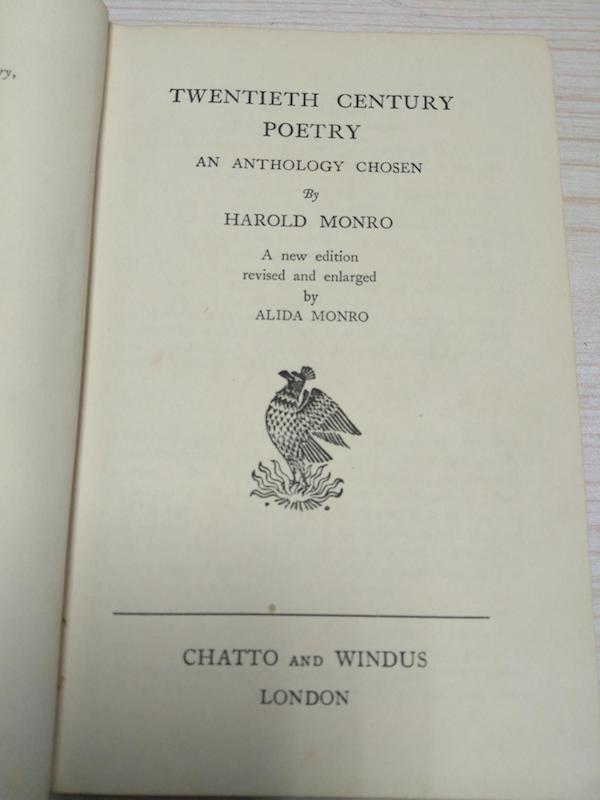

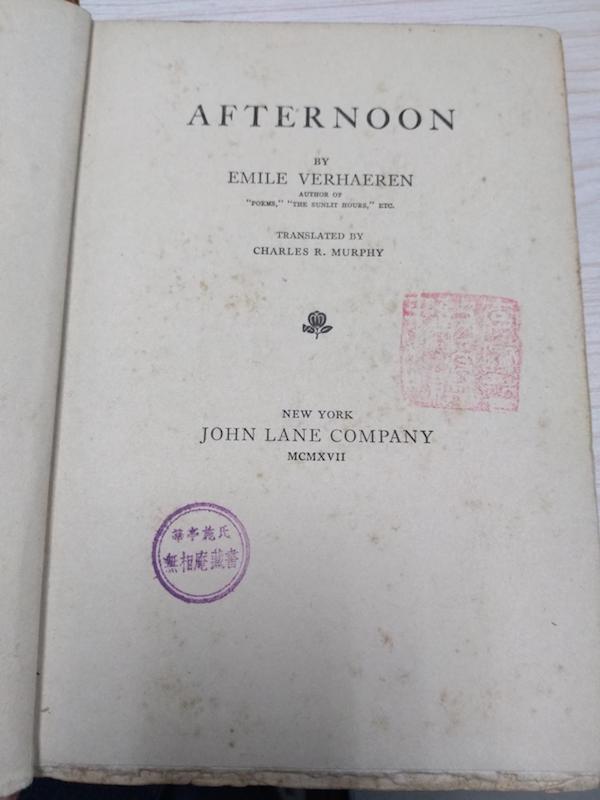

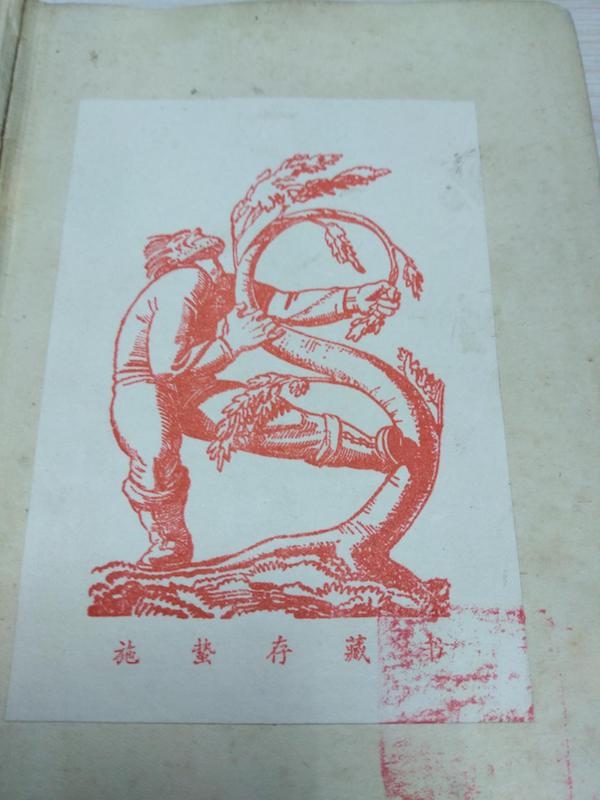

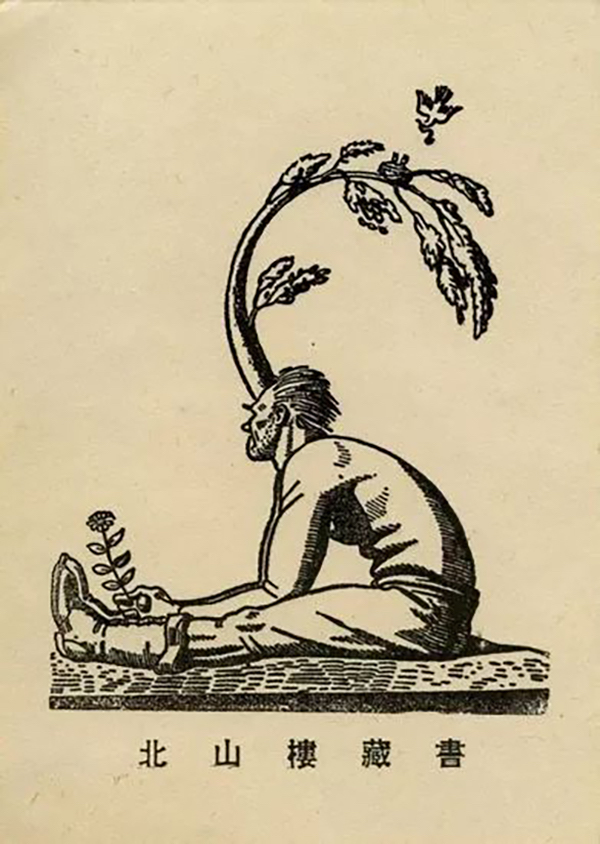

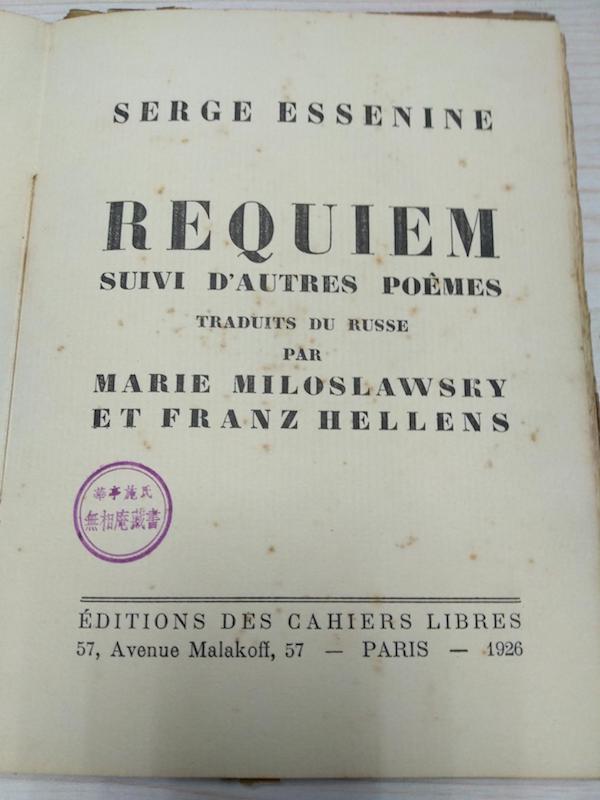

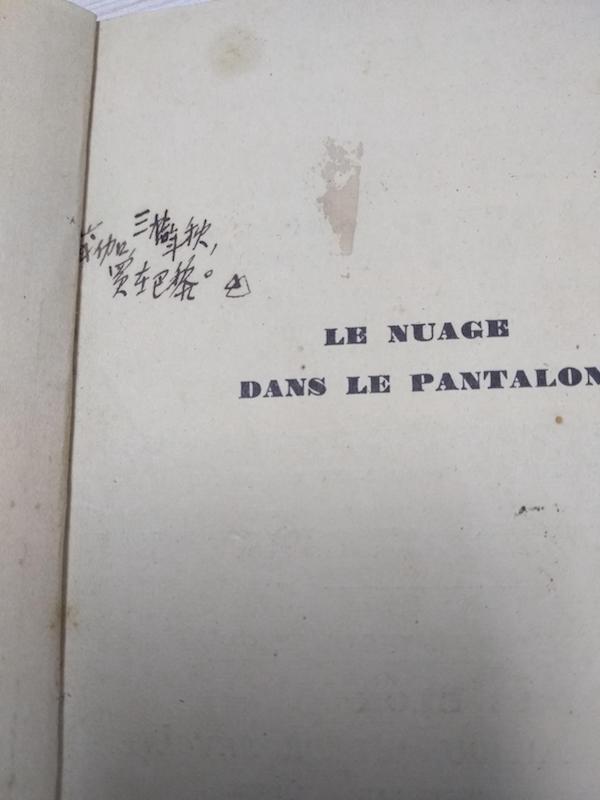

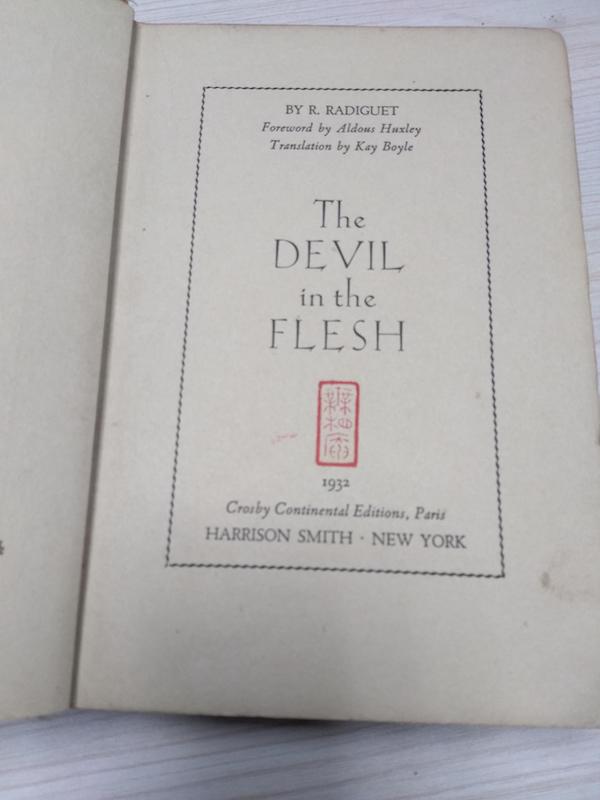

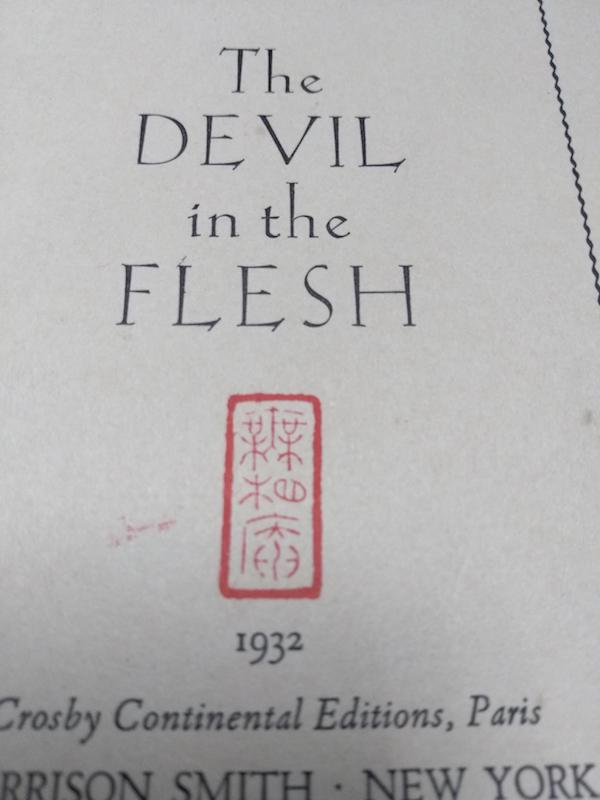

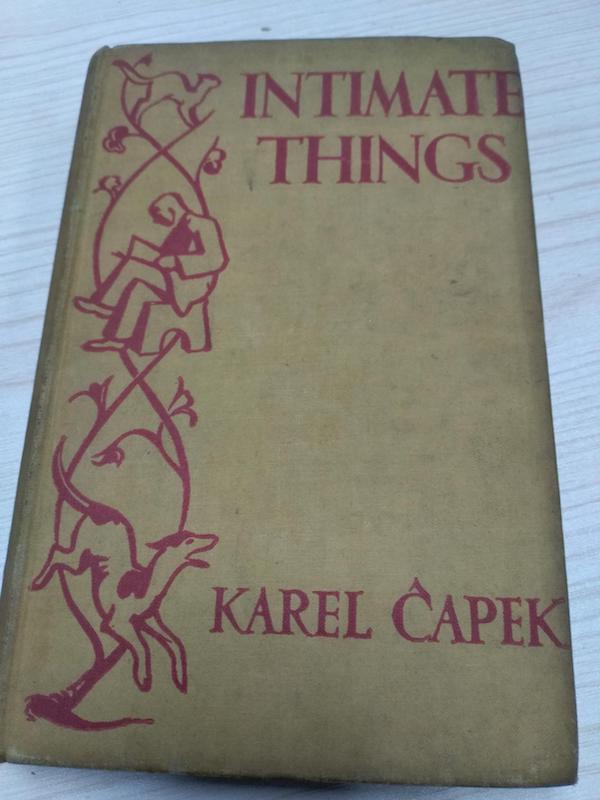

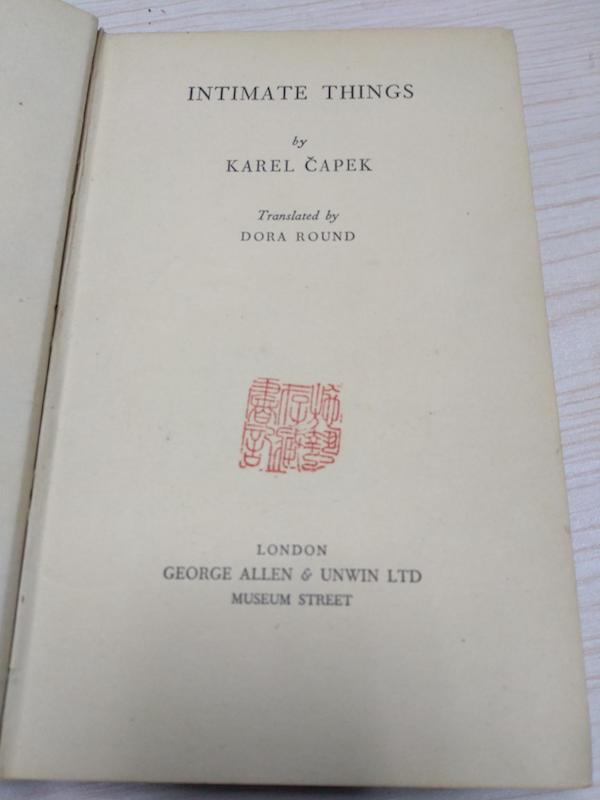

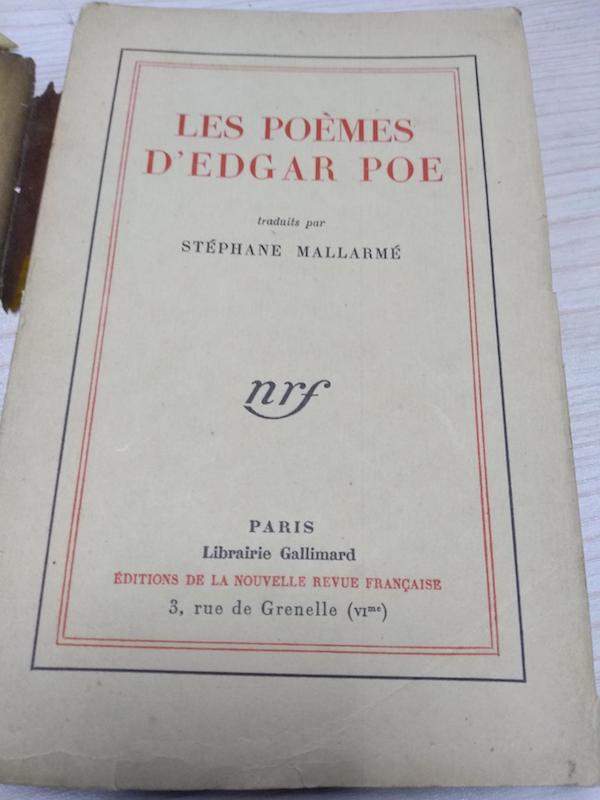

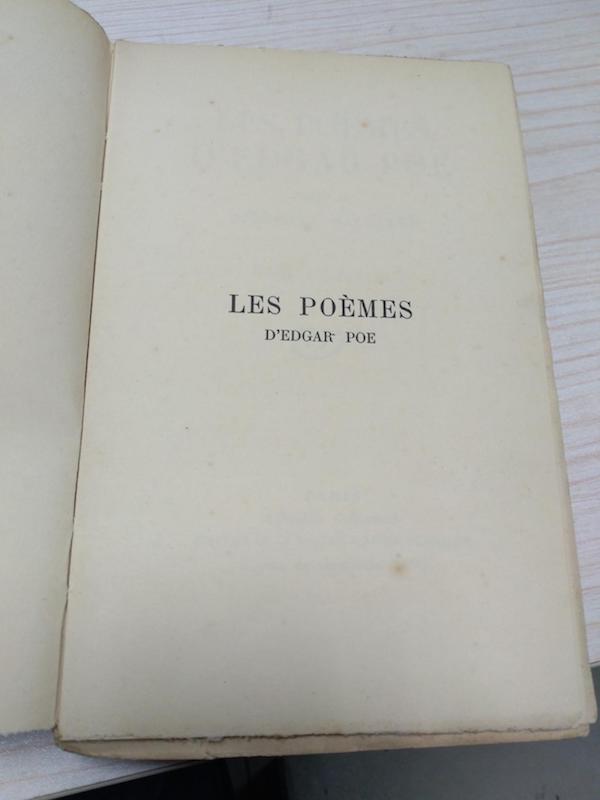

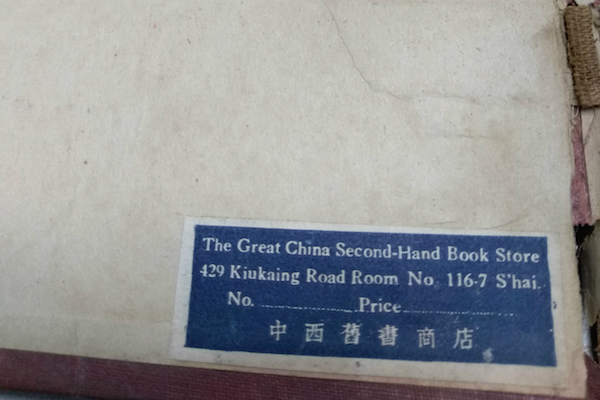

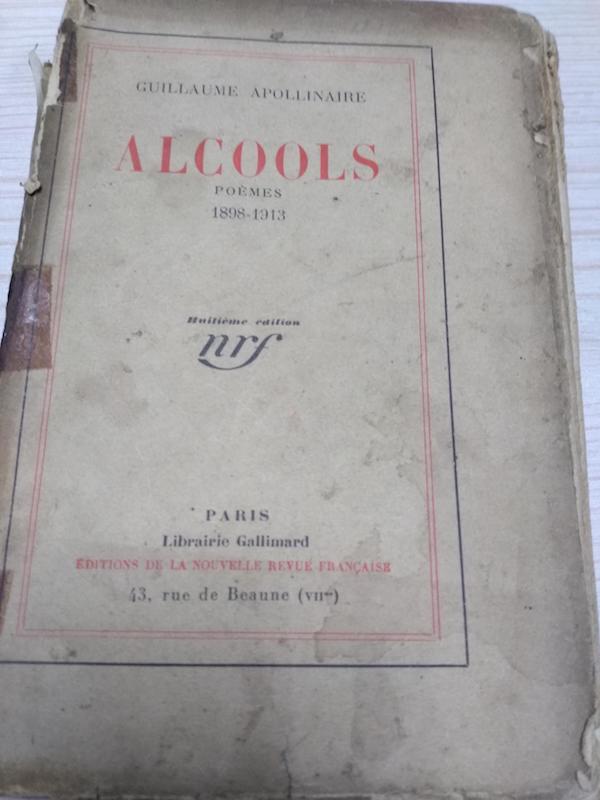

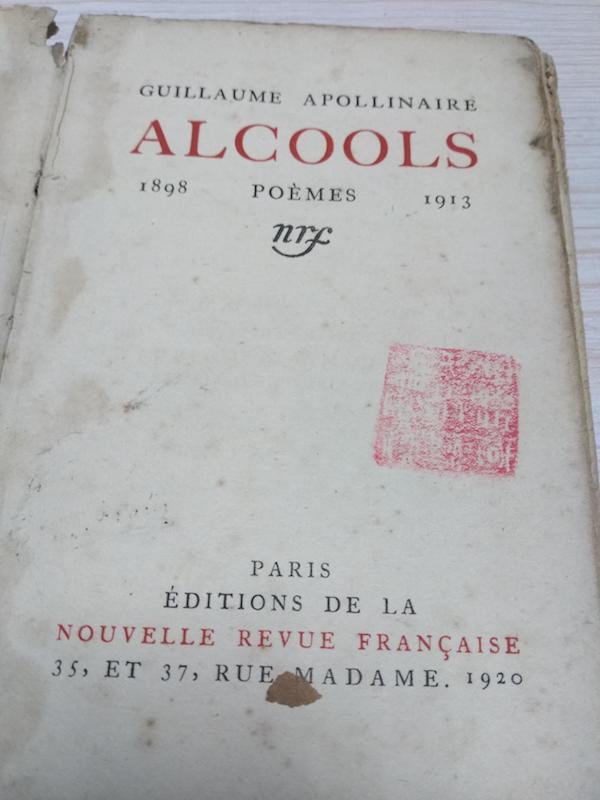

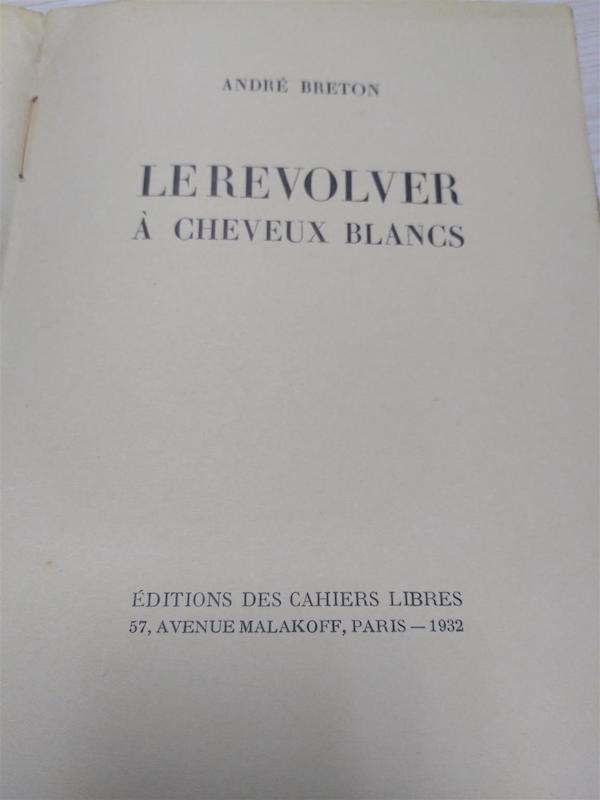

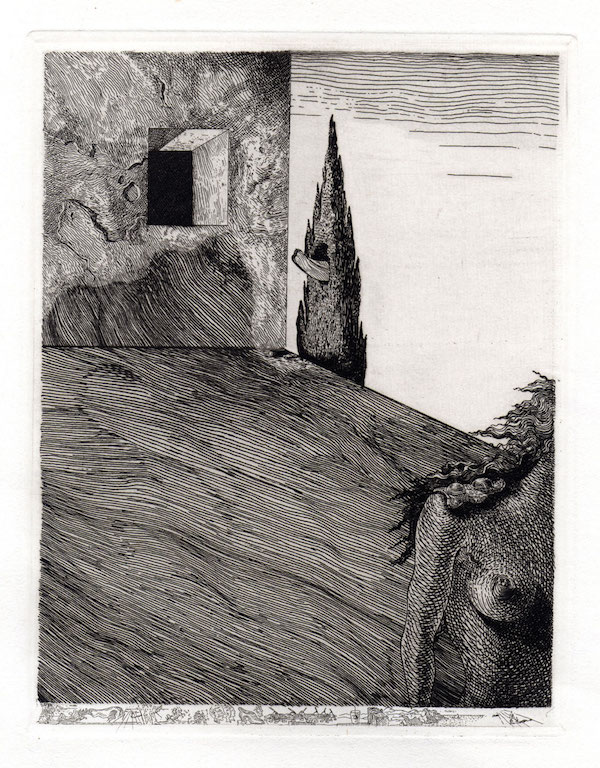

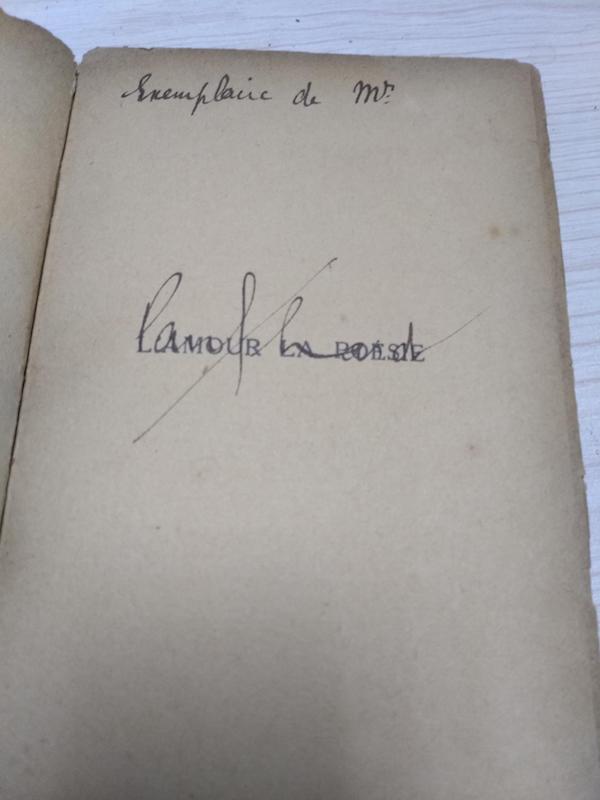

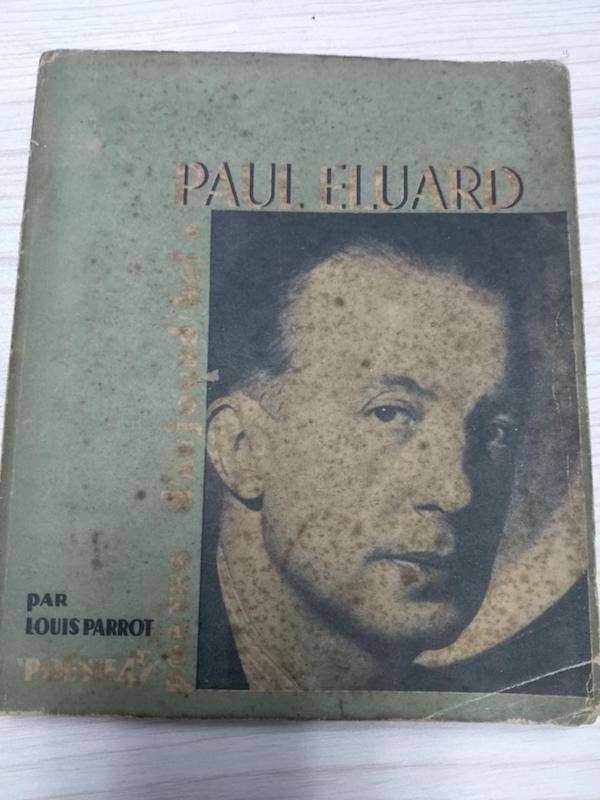

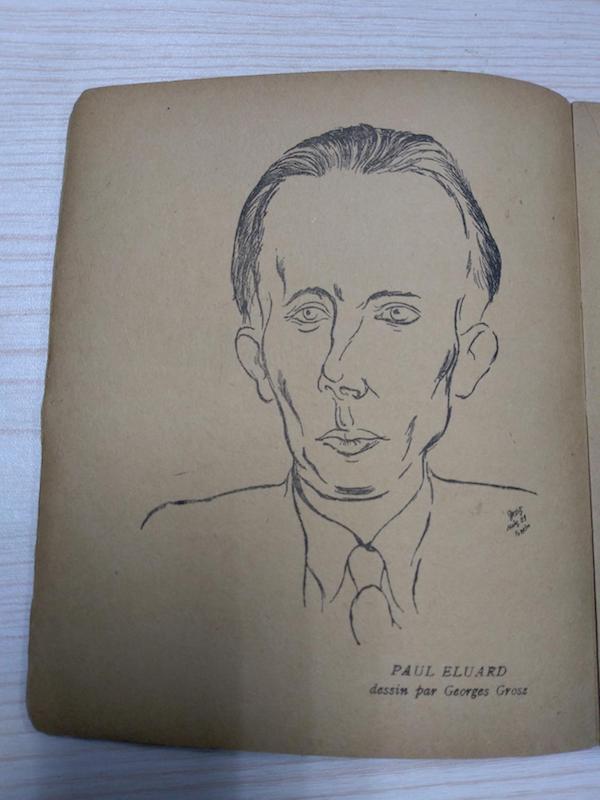

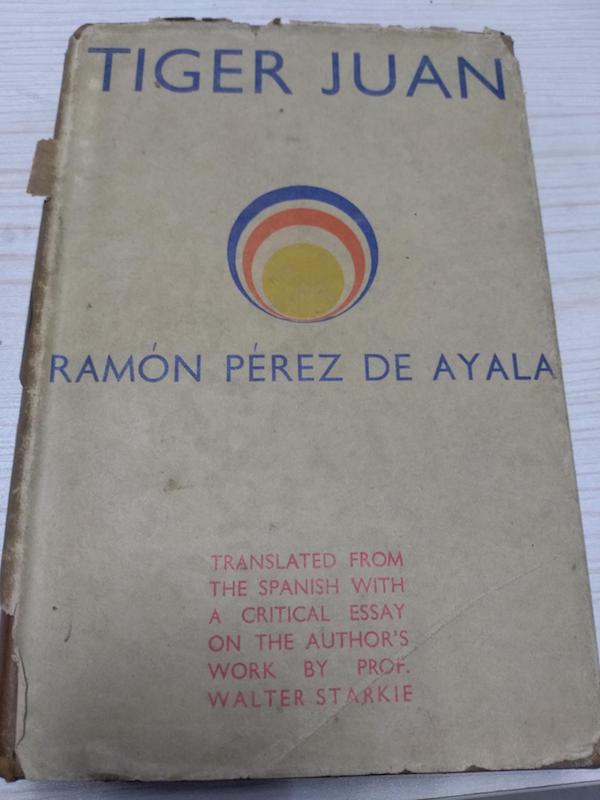

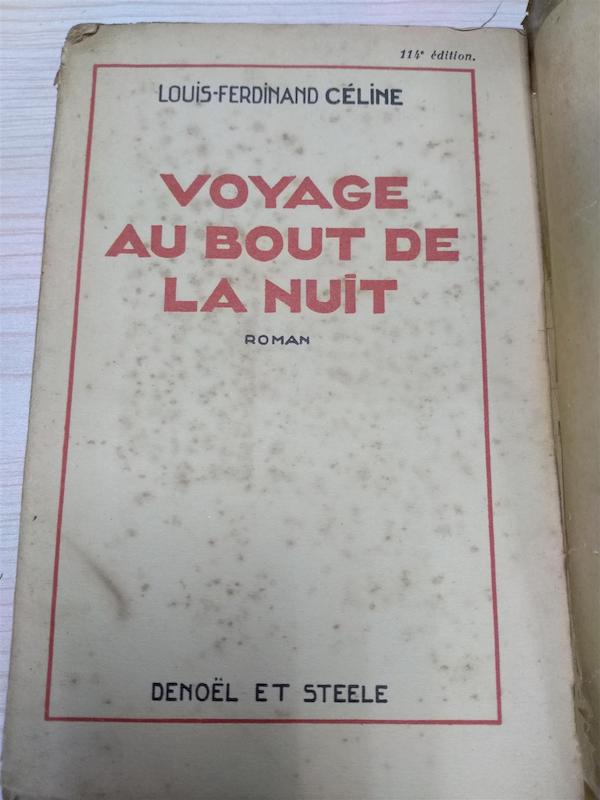

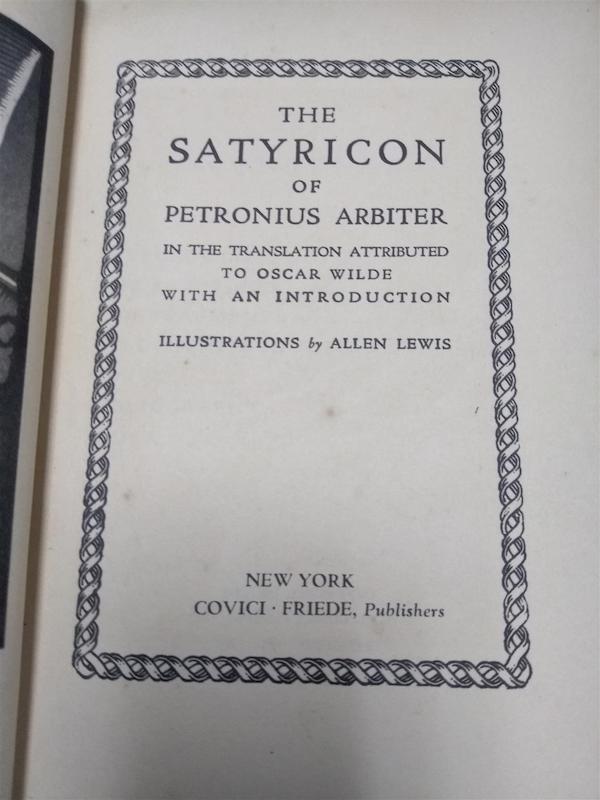

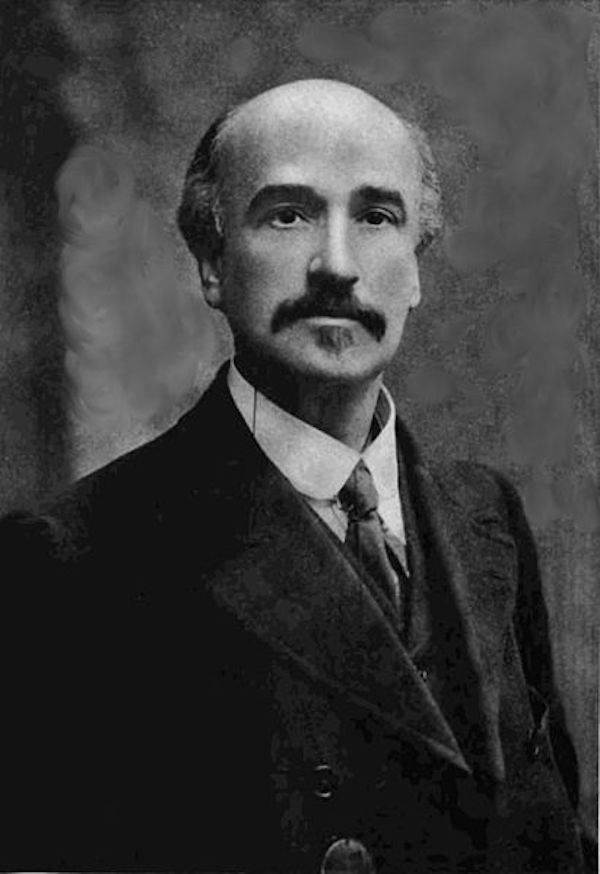

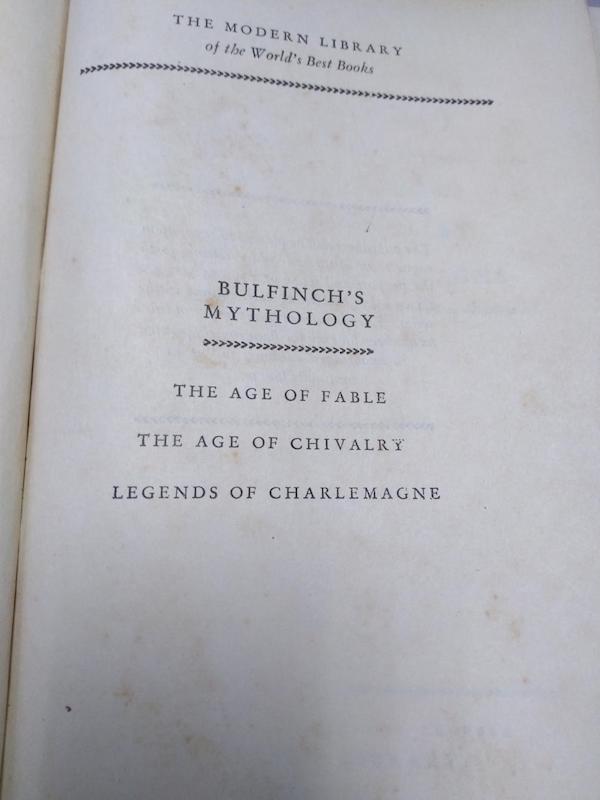

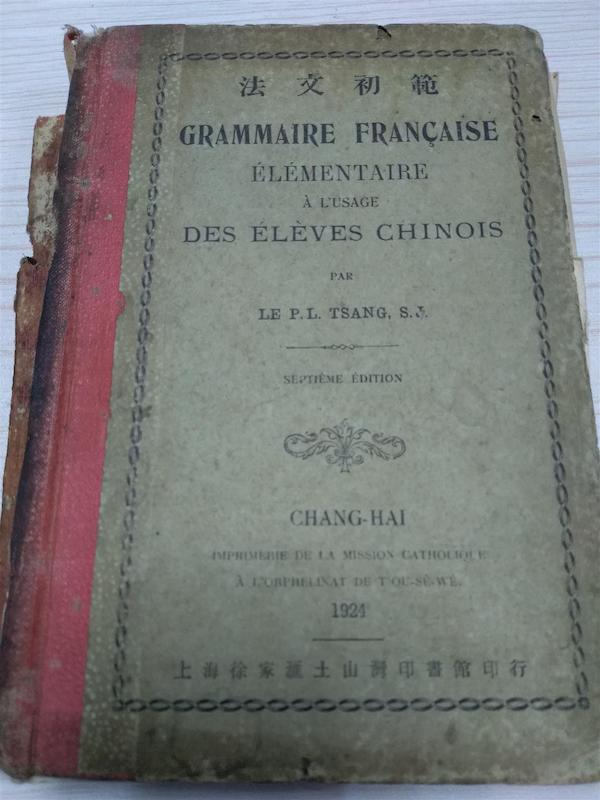

“Discover,discover,discover,这才是生命的目标。”——施蛰存 “Discover,discover,discover,这才是生命的目标。”——施蛰存施蛰存先生四岁时,父亲施亦政在江苏师范学堂任职,全家由杭州迁至乌鹊桥弄沈家园子,翌年春又迁醋库巷赵氏宅,到八岁时才移居到松江。乌鹊桥弄和醋库巷这两处地方我自小就熟悉,上学时不知走了多少遍。也因此,我对施先生的特殊感情里,有一种“引为同乡前辈”的骄傲和亲切。 要描述先生一生的事功,还是他在1988年用的“四扇窗”的比喻最是直观:“东窗指的是东方文化和中国古典文学的研究,西窗指的是西洋文学的翻译工作,南窗是指文艺创作。我是南方人,创作中有楚文化的传统,故称南窗。还有,近几十年来我其他事情干不成,把兴趣转到金石碑版,这就又开出一面北窗,它是冷门学问。” 南窗和东窗自不必说,北窗我所知不多,而余下那面“西窗”却是我感兴趣而欲了解的。文学始终是交互影响的产物,了解施先生当年藏有、读过哪些西文书籍,如何抉择,如何判断,如何转化,就可以探知对他的文学译介和创作的具体影响,也能窥见其审美趣向形成之一斑。因此,当我听季进兄介绍说,他所在的苏州大学中文系新近接纳了一批施先生的西文藏书,就很想去一探究竟。 前年仲春3月20日下午,我探访了“李欧梵书库”(这里也是季进老师带研究生的工作间),亲手翻检施先生庋藏的数十种外文书,一一拍摄书影,包括章款与藏书票。摩挲着这些陪伴了施先生大半生的书册,心情是有些激动的。要直切观察他早年的阅读细节,这些书籍实物比任何文字都有说服力。 李欧梵先生在专著《上海摩登》的第四章“文本置换”里,辟有“从书刊进入美丽新世界”一节,提到了这批西文书的来历: 自然,如今不可能再去追索他们的收藏目录。但一九九四年我在上海和一个书商的意外相遇,却让我购得施蛰存多年积藏的西文书中的一小部分(三十余册)。这些书不仅让我确切地掌握了施蛰存的购书情形,也帮我重建了一种直接的、尽管片面而有限的,和西方文学材料之获取和“再造”之间的关联:也即是说,在检索施蛰存的个人收藏的基础上,我试图论证他所买所读的书不光点燃了他的文学想象,它们也被他引用在他自己的创作中。施蛰存的个案可能也会转而在中西现代性的“文本”关系上投上一束新的光亮。  苏州大学李欧梵书库入口  李欧梵著《上海摩登》 李欧梵书库所见书影 一、库普林《沙夏》英译本   此书内页上方有蓝印章,不识俄文,猜想或是沪上白俄旧书店的戳印。内页有“李欧梵教授赠书印”,是书库藏书章。这册SASHA是英译本,译者是Douglas Ashby,由J. A. T. Lloyd撰写前言。 此书内页上方有蓝印章,不识俄文,猜想或是沪上白俄旧书店的戳印。内页有“李欧梵教授赠书印”,是书库藏书章。这册SASHA是英译本,译者是Douglas Ashby,由J. A. T. Lloyd撰写前言。亚·伊·库普林(1870-1938)是俄罗斯“白银时代”文学时期的重要作家。胡适1916年在美国最早从英语转译了库普林的小说《决斗》,发表于该年的《新青年》杂志,其后周作人刊出了库普林短篇小说《皇帝之公园》《圣处女的花园》《晚间的来客》的译作,沈泽民、胡仲持、冬芬、何公超、鲁彦也译过库普林的散篇。1929年3月,刘呐鸥出资在四川北路创办“水沫书店”,5月由水沫出版《俄罗斯短篇杰作集》,收入了施蛰存译出的库普林的这部《沙夏》;此后1932年2月,施蛰存还译有库普林另一作品《魔窟》。库普林小说中有以自然主义描写情欲的成分,这对施蛰存小说的风格形成或也产生了间接影响。 二、《奥登诗选》    W. H·奥登《诗选》书影 这是诗人奥登的第一部诗集,出版于1930年。扉页印有The Faber Library No.39(费伯文库第三十九种)字样。内页有“施蛰存”名鉴章,下方印有地址:费伯出版社,伦敦罗素广场24号。推想施先生购得此书应在1930年至1937年之间,时间很可能会在穆旦、卞之琳他们这批西南联大年轻诗人开始接触奥登之前。  费伯出版社所在地  1930年的奥登 三、施尼茨勒小说《埃尔泽小姐》(即《爱尔赛小姐》)德文版  施尼茨勒小说《埃尔泽小姐》德文版  新近出版的三卷本《施尼茨勒作品集》,韩瑞祥编译 这部是奥地利小说家施尼茨勒的小说《埃尔泽小姐》的德文版。1926年由出版商Paul Zsolnay Verlag出版。施氏是维也纳现代派的核心人物,将意识流手法引入了德语文学,作品多表现心灵、下意识和内心情感,擅以“内心独白”的手法,进行人物性格的刻画和心理分析。 施蛰存在接受李欧梵采访时曾坦言,他小说中两个循环出现的主题——性欲和志怪,是多数中国作家一向不关注的。他对中国历史小说有向来很有兴趣,但灵感激发更多还是源于西方的作家和学者,如弗洛伊德、霭理士、施尼茨勒、乔伊斯、叶芝、劳伦斯、爱伦坡、萨德侯爵、德昆西(《吸鸦片者的自白》)与弗雷泽(《金枝》)。这些阅读扩展了他的视野,某些神秘部分已融入他的历史小说和都市幻想小说。不过,李欧梵先生提到这批藏书里还有《上尉哥斯脱尔》(1919年版)和英译本《破晓》(1927年版),但书影照片里未有发现。这两种书,或许是翻检书册时被我遗漏了。 在创作高峰期的三十年代前半期,施先生译介了施尼茨勒的多部作品。不过,他不通德文,应该都是从英译本转译。以下是他翻译出版的施尼茨勒作品清单(作者名字又译作“显尼志勒”): 《多情的寡妇》(即长篇小说《蓓尔达·迦兰》),1929,上海尚志书屋; 《牧人之笛》,1929,刊于《现代小说》第三卷第一、第二期; 《生之恋》(即《自杀以前》《中尉哥斯脱尔》),1931,《东方杂志》第二十八卷第七、第八号; 《妇心三部曲》(即长篇《蓓尔达·迦兰》,中篇《毗亚特丽斯》,中篇《爱尔赛小姐》),1931,上海神州国光社; 《戴丽莎之一生》(长篇小说,又名《薄命的戴丽莎》),1937,上海中华书局; 《孤零》(《蓓尔达茄兰夫人》改题再版),1941,上海言行社; 《私恋》(《毗亚特丽思》改题再版),1941,上海言行社; 《女难》(《爱尔赛小姐》改题再版),1941,上海言行社; 《自杀以前》(短篇小说),1945,福建永安十日谈社。 四、勒维尔迪诗选《芭蕾舞团》法文版  诗集《芭蕾舞团》  《南方手册》杂志 此册出版者是马赛的《南方手册》(Les Cahiers du Sud)杂志,由让·巴拉尔创办。这部诗集出版于1928年,内页有莫迪利亚尼的插画。 勒韦尔迪(1889-1960)与阿波利奈尔一样,是二十世纪法国现代主义诗歌的源头之一,作品包括大量的散文诗,富有现代主义的抒情特征,又具实验性。施蛰存1926年进入震旦大学法文专修科特别班攻读法文,与戴望舒、杜衡、刘呐鸥同班,戴望舒后来还留学法国,因此,他们这个文学小团体一直关注着法语诗歌的最新进展。   莫迪利亚尼所画勒韦尔迪肖像两幅 五、圣埃克絮佩里《夜航》英译本  Crosby Continental Editions是黑太阳出版社在巴黎的分支,专门出版法国作家的英译本和现代美国作家的作品。《夜航》是圣埃克絮佩里的第二部小说,法文版1931年出版,即获当年的费米娜奖。1933年被改编成电影后,这部小说成为了当时的国际畅销书。英译本出版于1932年,内有安德烈·纪德的前言,译者是Stuart Gilbert,他曾将乔伊斯的《尤利西斯》译成法文。 Crosby Continental Editions是黑太阳出版社在巴黎的分支,专门出版法国作家的英译本和现代美国作家的作品。《夜航》是圣埃克絮佩里的第二部小说,法文版1931年出版,即获当年的费米娜奖。1933年被改编成电影后,这部小说成为了当时的国际畅销书。英译本出版于1932年,内有安德烈·纪德的前言,译者是Stuart Gilbert,他曾将乔伊斯的《尤利西斯》译成法文。六、哈里森《古代艺术与仪式》  简·爱伦·哈里森(1850-1928)是英国古典学界的知名学者,与代表性论著《希腊宗教研究导论》和《古希腊宗教的社会起源》相比,《古代的艺术与形式》这本小书的书写风格接近维多利亚时代散文,更像一部学术杂谈。书中对古代各民族的宗教、道德、艺术、仪式、戏剧进行了深入浅出的论述,揭示仪式与艺术间的密切联系,对诸神与神话、艺术与宗教的起源做出了极具新意的解释。施先生收藏此书,说明他的阅读兴趣并不限于文学,而是涉猎了广泛的领域。 简·爱伦·哈里森(1850-1928)是英国古典学界的知名学者,与代表性论著《希腊宗教研究导论》和《古希腊宗教的社会起源》相比,《古代的艺术与形式》这本小书的书写风格接近维多利亚时代散文,更像一部学术杂谈。书中对古代各民族的宗教、道德、艺术、仪式、戏剧进行了深入浅出的论述,揭示仪式与艺术间的密切联系,对诸神与神话、艺术与宗教的起源做出了极具新意的解释。施先生收藏此书,说明他的阅读兴趣并不限于文学,而是涉猎了广泛的领域。七、赫伯特·里德《现代诗歌的形式》   1934年的赫伯特·里德 此书1932年由伦敦出版商Sheed&Ward出版。赫伯特·里德(1893-1968)是英国诗人、艺术批评家和美学家,艺术评论杂志《伯灵顿杂志》编辑。里德精于艺术分析,致力于建构“科学性”的诗歌理论,借鉴当时心理学知识,阐发了“有机形式”和“个性”这两个诗学核心概念。 1935年10月,施蛰存曾译出里德的文论《今日之艺术》,此后在散文《杂览漫记》中有记述:“一九三零年代,我在上海的时候,曾译过一本赫伯特·里德的《今日之艺术》,由此引起了我对西方现代画派的兴趣。我买过一二十种画集,最大的一部是日本平凡社出版的《世界美术全集》。这些书,在抗日战争时期,都失去了。在这一批失去的画集中,使我怀念的,并不是毕卡索,果庚,或超现实派画家,而是一本法国女画家劳朗珊的水彩画集,一本英国吉平斯的木刻集,和一本法国杜米埃的漫画集。” 八、简·奥斯丁《爱玛》   这册《爱玛》是“现代文库”1924年版,内有休·汤普森的插画。施蛰存先生小说有一个“善女人”系列,塑造的都是寻常市民生活中的女性角色,比如《扇》中的金树珍,《春阳》中的婵阿姨,《狮子座流星雨》里的和气的太太,《残秋的下弦月》中的妻,《雾》中的素贞小姐,《阿秀》中的阿秀,另还有《港内小景》《妻之生辰》《莼羹》等篇,刻画描摹都细致入微。他有没有取法、借鉴奥斯丁呢?我想间接的影响是很有可能的。 这册《爱玛》是“现代文库”1924年版,内有休·汤普森的插画。施蛰存先生小说有一个“善女人”系列,塑造的都是寻常市民生活中的女性角色,比如《扇》中的金树珍,《春阳》中的婵阿姨,《狮子座流星雨》里的和气的太太,《残秋的下弦月》中的妻,《雾》中的素贞小姐,《阿秀》中的阿秀,另还有《港内小景》《妻之生辰》《莼羹》等篇,刻画描摹都细致入微。他有没有取法、借鉴奥斯丁呢?我想间接的影响是很有可能的。另外,施先生购买的很多外文新书都是“现代文库”(Modern Library)本和“人人文库”(Everyman’s Library)本。据他自己说,这些系列丛书为他提供了他买得起的现代经典的最重要资源。 九、哈夫洛克·霭理士《散文选:哲学与神学》  这本《霭理士散文选》是伦敦J. M. Dent & Sons的人人文库版,初版于1936年。霭理士的主要著作有《性心理学研究录》(七部)《性的道德》《性的教育》《性心理学》。霭理士的性心理研究与弗洛伊德的心理分析,对施蛰存小说创作影响很大。这两位杰出的欧洲学者启发了施蛰存作为小说家的思考深度,在构思方法上提供了有力的助推。 这本《霭理士散文选》是伦敦J. M. Dent & Sons的人人文库版,初版于1936年。霭理士的主要著作有《性心理学研究录》(七部)《性的道德》《性的教育》《性心理学》。霭理士的性心理研究与弗洛伊德的心理分析,对施蛰存小说创作影响很大。这两位杰出的欧洲学者启发了施蛰存作为小说家的思考深度,在构思方法上提供了有力的助推。须提一笔的是,霭理士的《性心理学》1933年在英国出版,1934年秋,潘光旦从霭理士《性心理研究录》第六卷“性与社会”中选译了两篇,分别以《性的教育》与《性的道德》为书名出版了单行本。同时开始翻译《性心理学》,后在抗战中花两年译成,补入了极充分的汉语文献的注释文。这些英文原著和译本,施先生肯定都有关注和收藏,这册应只是其中之一鳞。 1935年10月15日,先生曾译出《生涯交响曲:蔼里斯论两性异同》(“蔼里斯”即“霭理士”,不同译名)刊于《女子月刊》第三卷第十期。 此书后页贴有施先生一帧藏书票 : EX LIBRIS C.Z.SZE 施蛰存无相庵藏书之券 1945-1948  十、于斯曼小说《逆流》 十、于斯曼小说《逆流》 于斯曼是十九世纪法国小说家,西方现代主义文学转型的重要作家,擅长反讽性细节描写,以物象表现精神世界,后期皈依天主教,其间发表的三部小说《路上》《大教堂》《居士》影响了后来一批法国作家如布尔热、克洛代尔和莫里亚克。《逆流》情节简单,讲述颓废主义色彩的世家子德泽森特厌弃社会而隐居乡间,耽于个人智力活动和审美沉思。于斯曼凭借此作突破了自然主义程式,成为了现代派文学的先锋。在施蛰存的短篇如《魔道》《夜叉》里 ,也活动着同样精神气质的主人公,徘徊于同样暧昧颓废的气氛中。 于斯曼是十九世纪法国小说家,西方现代主义文学转型的重要作家,擅长反讽性细节描写,以物象表现精神世界,后期皈依天主教,其间发表的三部小说《路上》《大教堂》《居士》影响了后来一批法国作家如布尔热、克洛代尔和莫里亚克。《逆流》情节简单,讲述颓废主义色彩的世家子德泽森特厌弃社会而隐居乡间,耽于个人智力活动和审美沉思。于斯曼凭借此作突破了自然主义程式,成为了现代派文学的先锋。在施蛰存的短篇如《魔道》《夜叉》里 ,也活动着同样精神气质的主人公,徘徊于同样暧昧颓废的气氛中。这册也是现代文库版,霭理士写有前言简介。内页有“马书曹藏”印,一时无法破解,或是他人转赠施先生。 十一、圣伯夫《月曜日丛谈》(《周一漫谈》)英译本   这一册是法国作家、文艺批评家圣伯夫的评论集,汇集了他1851年至1862年每周一发表在《立宪报》《箴言报》与《时代报》的连载评论文章。由E. J·特累奇曼翻译、注解并写引言介绍,伦敦George Routledge & Sons出版。圣伯夫此后又有《新月曜日丛谈》,由此创造了“丛谈批评”这种新的文学批评样式。施蛰存一直对法国文学保持高度的关注。 这一册是法国作家、文艺批评家圣伯夫的评论集,汇集了他1851年至1862年每周一发表在《立宪报》《箴言报》与《时代报》的连载评论文章。由E. J·特累奇曼翻译、注解并写引言介绍,伦敦George Routledge & Sons出版。圣伯夫此后又有《新月曜日丛谈》,由此创造了“丛谈批评”这种新的文学批评样式。施蛰存一直对法国文学保持高度的关注。十二、哈罗德·门罗编选《二十世纪诗歌选本》   此书由伦敦的Chatto & Windus出版,初版于1933年。编者是哈罗德·门罗,他是出生在布鲁塞尔的英国诗人,后来在伦敦的布鲁姆斯伯里经营了一家诗歌书店,帮助了众多诗人出版作品。新版由其助手和妻子阿丽达·门罗扩编。 此书由伦敦的Chatto & Windus出版,初版于1933年。编者是哈罗德·门罗,他是出生在布鲁塞尔的英国诗人,后来在伦敦的布鲁姆斯伯里经营了一家诗歌书店,帮助了众多诗人出版作品。新版由其助手和妻子阿丽达·门罗扩编。十三、维尔哈伦诗集 《午后时分》英译本  维尔哈伦出生于比利时,法语诗人,1901年后移居巴黎,出版诗集《黄昏》《瓦解》和《黑色的火炬》,撰有画家评传《伦勃朗》《鲁本斯》,另著剧作四部:《黎明》《修道院》、历史剧《菲力浦二世》和神话题材的《斯巴达的海伦》。维尔哈伦撰有献给玛尔特夫人的“恋爱三部曲”的三部诗集,即《黎明时分》,这部《午后时分》,和《傍晚时分》。 维尔哈伦出生于比利时,法语诗人,1901年后移居巴黎,出版诗集《黄昏》《瓦解》和《黑色的火炬》,撰有画家评传《伦勃朗》《鲁本斯》,另著剧作四部:《黎明》《修道院》、历史剧《菲力浦二世》和神话题材的《斯巴达的海伦》。维尔哈伦撰有献给玛尔特夫人的“恋爱三部曲”的三部诗集,即《黎明时分》,这部《午后时分》,和《傍晚时分》。此册是英译本。由Charles R. Murphy 翻译,纽约John Lane Company出版。书后页有另一款藏书票。据作家傅彦长的日记记载,1933年8月 9日,施先生曾与傅彦长、巴金、林微音、杜衡同去叶灵凤寓所观赏叶氏收藏的各国藏书票,由此引发了他对藏书票的浓厚兴趣。过后就向叶灵凤约稿,四个月后,《现代》杂志登出了叶灵凤的《藏书票之话》。 成为藏书票爱好者后,施先生开始自己动手设计藏书票。目前能见到的施蛰存藏书票有两种,一种是前面介绍过的“施蛰存无相庵藏书之劵”,图案是西式纹样与书本;另一种是他晚年使用的“施蛰存藏书”和“北山楼藏书”书票,图案皆借用美国版画家肯特的力士拔树图,分红色、黑色两款。两张藏书票上乃同一个人物,只是对付树木的姿势有所不同,可谓对映成趣。   十四、叶赛宁诗集《安魂弥撒》法文版 十四、叶赛宁诗集《安魂弥撒》法文版 这一册是叶赛宁诗集《安魂弥撒:组诗及其他》的法文版,译者是Marie Miloslawsky 和Franz Hellens,下方印有出版方及地址:“文学手册”,马拉科夫大道57号-巴黎-1926。 这一册是叶赛宁诗集《安魂弥撒:组诗及其他》的法文版,译者是Marie Miloslawsky 和Franz Hellens,下方印有出版方及地址:“文学手册”,马拉科夫大道57号-巴黎-1926。此页下方盖有施蛰存藏书印“华亭施氏无相庵藏书”。 蒋光慈于1928年翻译叶赛宁的诗《新的露西》并撰写叶赛宁专论,刊于《创造月刊》第一卷第八册。李一氓译出叶赛宁的《变形》一诗,收入郭沫若编译的《新俄诗选》,1929年由中华书局出版。1936年,归国后的戴望舒与诗坛好友创办《新诗》杂志,翻译了叶赛宁的组诗《母牛》《启程》《安息祈祷》《最后的弥撒》(应该就是《安魂弥撒》)《如果你饥饿》,之后用笔名“艾昂甫”将这组《叶赛宁诗抄》发表在《新诗》1937年第7期上。另外,这一年的4月10日,施先生也译过C.A·曼宁的一篇评论文章《叶赛宁的悲剧》。  值得留意的是,此书扉页空白处有题字:“莪伽三拾年秋,买在巴黎。” 值得留意的是,此书扉页空白处有题字:“莪伽三拾年秋,买在巴黎。”我在书库翻阅这批藏书时,季进兄就从旁提醒,“莪伽”或是某位旅法中国诗人。过后考证,果然就是诗人艾青的笔名。1929年初春,艾青接受恩师林风眠建议赴法学习。旅法三年中,艾青在艺术方面获得了丰富的滋养,文学方面尤爱凡尔哈仑、波德莱尔、兰波等人的诗歌作品。在开明书店1951年版《艾青选集》自序中,艾青曾如此回顾自己当时的阅读经验:“从诗上说,我是喜欢过惠特曼、凡尔哈仑,和十月革命时期的大诗人马雅可夫斯基、布洛克的作品的;由于出生在农村,甚至也曾喜欢过对旧式农村表示怀恋的叶赛宁。法国诗人,我比较欢喜兰波。我是欢喜比较接近我们自己时代的诗人们的。” 1932年回国后不久,艾青因参加“左联”被捕入狱。在狱中开始创作诗歌,写出了《巴黎》一诗。这册叶赛宁诗集《安魂弥撒》法文版很可能就是艾青回国后赠予施蛰存的,具体时间不详。 十五、拉迪盖小说《魔鬼附身》英译本   此书由Kay Boyle翻译,阿道司·赫胥黎撰写前言。与前面那本圣埃克絮佩里《夜航》英译本一样,出版社也是Crosby Continental Editions。扉页有施先生的“无相庵”藏书印。 此书由Kay Boyle翻译,阿道司·赫胥黎撰写前言。与前面那本圣埃克絮佩里《夜航》英译本一样,出版社也是Crosby Continental Editions。扉页有施先生的“无相庵”藏书印。拉迪盖是一位兰波式的早熟天才。1920年,十七岁时即以自己十五岁时的爱情经历为题材写出了小说《魔鬼附身》。之后又创作歌剧、短剧与一部著名的诗集《燃烧的双颊》。1923年写出第二部小说《德·奥热尔伯爵的舞会》,这一年《魔鬼附身》正式出版,拉迪盖一举成名。1923年12月12日,拉迪盖因伤寒逝于巴黎,年仅二十岁。 十六、恰佩克随笔集《亲密事物》英译本   此书是捷克著名作家卡雷尔·恰佩克(1890-1938)的随笔集《亲密事物》的英译本,出版商是位于伦敦博物馆街的George Allen & Unwin Ltd,英译者是Dora Round。这部作品收入了恰佩克一系列主题不相关的短文,文笔轻松欢乐,篇目包括:关于文学,霜花,寄语书虫,雪,关于梦,地图,火,忧郁症,一个失败的计划,春日猫咪, 怪事件,春的预兆,鸟儿,内在的声音……内页有施先生的藏书章“施蛰存藏书印” 。 此书是捷克著名作家卡雷尔·恰佩克(1890-1938)的随笔集《亲密事物》的英译本,出版商是位于伦敦博物馆街的George Allen & Unwin Ltd,英译者是Dora Round。这部作品收入了恰佩克一系列主题不相关的短文,文笔轻松欢乐,篇目包括:关于文学,霜花,寄语书虫,雪,关于梦,地图,火,忧郁症,一个失败的计划,春日猫咪, 怪事件,春的预兆,鸟儿,内在的声音……内页有施先生的藏书章“施蛰存藏书印” 。十七、《爱伦坡诗集》法译本   《爱伦坡诗集》的法文版译者是大名鼎鼎的法国诗人马拉美,出版社伽利玛也大有名气。这册诗集或是戴望舒从法国带回。不过,也可能是施先生自购。 《爱伦坡诗集》的法文版译者是大名鼎鼎的法国诗人马拉美,出版社伽利玛也大有名气。这册诗集或是戴望舒从法国带回。不过,也可能是施先生自购。十八、《列奥帕迪散文、对话和随想录》英译本   贾科莫·莱奥帕尔迪(Giacomo Leopardi,1798-1837)是意大利著名的浪漫主义诗人,承续文艺复兴抒情诗的传统,融浪漫抒情与悲观主义于一体,诗风朴素洗炼,格律自由多变,对意大利近现代诗歌有很大影响。莱奥帕尔迪也是散文家,著有《道德小品集》和《杂记》,这部应该是散文的补编集。此书译者是Patrick Maxwell,出版商是伦敦的Walter Scott Ltd。 贾科莫·莱奥帕尔迪(Giacomo Leopardi,1798-1837)是意大利著名的浪漫主义诗人,承续文艺复兴抒情诗的传统,融浪漫抒情与悲观主义于一体,诗风朴素洗炼,格律自由多变,对意大利近现代诗歌有很大影响。莱奥帕尔迪也是散文家,著有《道德小品集》和《杂记》,这部应该是散文的补编集。此书译者是Patrick Maxwell,出版商是伦敦的Walter Scott Ltd。稍可留意的是,此书背面贴有中英文的蓝色条签,印有“九江路429号116-7室”的字样。这间旧书店的中文店名叫做“中西旧书商店”,英文名是The Great China Second-hand Book Store。  十九、阿波利奈尔《醇酒集》法文版 十九、阿波利奈尔《醇酒集》法文版  纪尧姆·阿波利奈尔(1880-1919)是法国诗人和小说家,超现实主义文艺运动的先驱之一。著有诗集《醇酒集》(1913)、《图画诗》(1918)及小说集《异端派首领与公司》(1910)、《被杀害的诗人》(1916)等。《醇酒集》收入了他1898年至1913年所写的诗。小酒店、咖啡店、啤酒店、客栈的字样在诗集中频频出现,诗中意象也多与酒或醉饮有关,折映了阿波利奈尔对现代性的热情。 纪尧姆·阿波利奈尔(1880-1919)是法国诗人和小说家,超现实主义文艺运动的先驱之一。著有诗集《醇酒集》(1913)、《图画诗》(1918)及小说集《异端派首领与公司》(1910)、《被杀害的诗人》(1916)等。《醇酒集》收入了他1898年至1913年所写的诗。小酒店、咖啡店、啤酒店、客栈的字样在诗集中频频出现,诗中意象也多与酒或醉饮有关,折映了阿波利奈尔对现代性的热情。 二十、安德烈·布勒东 《白头发的左轮手枪》法文版   此书是安德烈·布勒东的超现实主义作品《白头发的左轮手枪》,巴黎“自由手册”杂志1932年出版。 此书是安德烈·布勒东的超现实主义作品《白头发的左轮手枪》,巴黎“自由手册”杂志1932年出版。书中有达利所作插图。此前的1930年,达利也曾为布勒东的《第一次超现实主义宣言》作过插画。施先生对超现实主义也有关切,1933年1月12日致戴望舒函中提到:“英文的大大(达达)主义宣言及超现实主义宣言如有,也请设法。”4月28日致戴望舒信中提到,“Breton的超现实主义宣言法文本我也买了”,这本很可能也是他自购。  达利在《白头发的左轮手枪》中所绘插图 二十一、艾吕雅诗集《恋歌》和《艾吕雅诗集》法文版   《恋歌》,伽利玛出版社   《艾吕雅诗集》 保尔·艾吕雅是法国现代诗人,参加达达运动和超现实主义运动,又投身反法西斯斗争。出版诗集数十种,主要有《痛苦的都城》《不死之死》《公共的玫瑰》《丰采的眼睛》《诗与真》《凤凰》《为了在这里生活》《兽与人,人与兽》《当前的生活》《天然的流水》《和平咏》等,诗作富有抒情性和音乐性。 二十二、阿亚拉小说《老虎胡安》英译本  佩雷斯·德·阿亚拉是西班牙小说家、诗人、散文家和外交家,共和国时期曾任西班牙驻英大使,内战爆发后前往美国。1954年回国,任皇家学院院士。以创作小说闻名,曾受“九八年一代”作家的影响。《老虎胡安》(1926)是他晚期的作品。 佩雷斯·德·阿亚拉是西班牙小说家、诗人、散文家和外交家,共和国时期曾任西班牙驻英大使,内战爆发后前往美国。1954年回国,任皇家学院院士。以创作小说闻名,曾受“九八年一代”作家的影响。《老虎胡安》(1926)是他晚期的作品。二十三、塞利纳 《茫茫黑夜漫游》法文版   《茫茫黑夜漫游》是法国小说家塞利纳的半自传体小说,这本是1932年由巴黎出版商Éditions Denoël et Steele出版的法语首版。这家出版商由比利时人Robert Lucien Denoël创办,1930年后由美国人Bernard Steele收购,发掘过布莱士·申德拉斯、让·里思、娜塔莉·萨洛特、让·热内、埃尔莎·特丽奥莱等诗人作家,也出版过安托南·阿尔托、吕西恩·雷巴特和路易斯·阿拉贡的名作。 《茫茫黑夜漫游》是法国小说家塞利纳的半自传体小说,这本是1932年由巴黎出版商Éditions Denoël et Steele出版的法语首版。这家出版商由比利时人Robert Lucien Denoël创办,1930年后由美国人Bernard Steele收购,发掘过布莱士·申德拉斯、让·里思、娜塔莉·萨洛特、让·热内、埃尔莎·特丽奥莱等诗人作家,也出版过安托南·阿尔托、吕西恩·雷巴特和路易斯·阿拉贡的名作。 二十四、佩特罗尼乌斯《萨蒂利卡》  《萨蒂利卡》是古罗马讽刺作家佩特罗尼乌斯的一部著作,有时也称为《萨蒂利孔》《萨蒂尔的故事》。佩特罗尼乌斯是尼禄皇帝的亲信,公元61年任比苏尼亚总督,后进入尼禄身边的密友集团,公元66年因被控谋逆而自杀。 《萨蒂利卡》是古罗马讽刺作家佩特罗尼乌斯的一部著作,有时也称为《萨蒂利孔》《萨蒂尔的故事》。佩特罗尼乌斯是尼禄皇帝的亲信,公元61年任比苏尼亚总督,后进入尼禄身边的密友集团,公元66年因被控谋逆而自杀。这是一部诗文结合的讽刺故事,以两个年轻人和一个男孩的冒险经历,描绘了罗马时代意大利南部半古希腊化城市的享乐淫逸生活,人物语言融合当时方言,文笔典雅,机智谐趣,既有严肃的成分,也有喜剧因素,色情颓废和俚俗秽闻穿插其间。这部作品在古代默默无闻,曾在文艺复兴时期重见天日,后来被人从偷走下落不明,至1650年才在达尔马提亚海峡边的小港口特罗吉尔(Trogir)被再次发现。此书原为二十卷,目前存留传世的是这部作品的残卷,即第十四卷、十五卷和十六卷的部分内容。现存部分的主要情节一般称为《特里马尔奇奥的晚宴》。学术界倾向于将它看作欧洲文学史上的首部流浪汉小说(早于古罗马阿普列乌斯的《金驴记》一百年),尽管其形式与标准意义的近现代小说仍有差距。 1694年,威廉·伯纳比将《萨蒂利孔》译成英文,此后相继出现了法语译本、德语译本。奥斯卡·王尔德在其代表作《道林·格雷的画像》中就提及了《萨蒂利孔》,因为对这部作品的由衷喜爱,王尔德还将其从拉丁文翻译成英文,于1902年在巴黎正式出版,掀起了一股“萨蒂利孔热”。施先生收藏的这版《萨蒂利卡》就采用了奥斯卡·王尔德的译文,配以Allen Lewis的插画,出版商是纽约的Covici Friede。 诗人T. S·艾略特的《荒原》和埃兹拉·庞德的《诗章》也受到《萨蒂利孔》的影响,而菲茨杰拉德最初就是以“西卵的特里马尔奇奥”(Trimalchionis in West Egg)为《了不起的盖茨比》命名的。现代社会的盖茨比,追溯其原型的话就是古罗马的特里马尔奇奥,因两者都出身低微,经过一番努力才跻身豪富,同样都希望通过举办豪华盛宴博取众人认可。当代作家也有援引化用这部作品而创作的,英国作家D. B. C·彼埃尔(其讽刺小说《弗农小上帝》曾获2003年布克文学奖)在其新作Lights Out in Wonderland(《灯照仙境》)中,就引用了不少《萨蒂利孔》的段落。 二十五、约翰·戴维森《诗集》   约翰·戴维森是苏格兰诗人,剧作家和小说家,以谣曲广为人知。他也做法文和德文的翻译。1909年,因财务压力和身心健康问题自杀。此册有R. M. Wenley的序言。 约翰·戴维森是苏格兰诗人,剧作家和小说家,以谣曲广为人知。他也做法文和德文的翻译。1909年,因财务压力和身心健康问题自杀。此册有R. M. Wenley的序言。二十六、《布尔芬奇的神话》   此书也是现代文库版。 此书也是现代文库版。托马斯·布尔芬奇(1796-1867)是马塞诸塞州的作家和银行家,以英语重述了希腊、罗马、东方、斯堪的纳维亚、亚瑟王和中世纪的神话故事,系列作品曾经流行一时。此书包括寓言的时代、骑士的时代和查理曼大帝时代三个部分。 二十七、《古埃及神话》  这册《古埃及神话》是某出版社“东方智慧系列”之译作。 这册《古埃及神话》是某出版社“东方智慧系列”之译作。二十八、萨克斯·罗默《傅满洲博士归来》   这册是萨克斯·罗默“傅满洲系列”的第二部,部分情节上是第一部“傅满洲博士的秘密”的延续。这是一本通俗小说,无甚可观。 这册是萨克斯·罗默“傅满洲系列”的第二部,部分情节上是第一部“傅满洲博士的秘密”的延续。这是一本通俗小说,无甚可观。二十九、语法书《法文初范》  看此书封面内容,《法文初范》乃天主教传教团委托上海徐家汇土山湾印书馆印行,时间在1927年,为第七版。编撰者是 Le P. L. Tsang,应是上海本地的教会牧师。1926年9月,施先生入震旦大学法文专修科特别班攻读法文,这册语法书应是入学后所购。

(责任编辑:admin) 看此书封面内容,《法文初范》乃天主教传教团委托上海徐家汇土山湾印书馆印行,时间在1927年,为第七版。编撰者是 Le P. L. Tsang,应是上海本地的教会牧师。1926年9月,施先生入震旦大学法文专修科特别班攻读法文,这册语法书应是入学后所购。

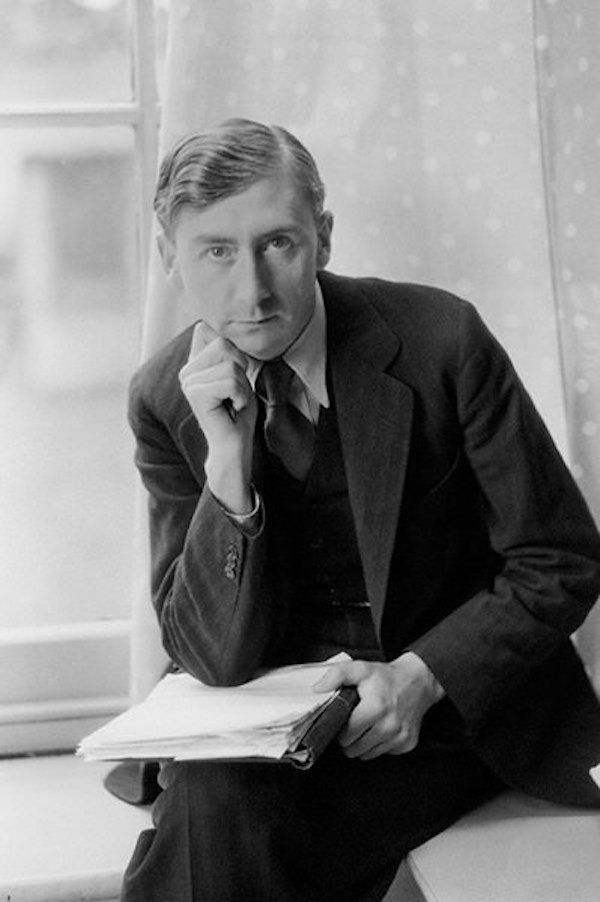

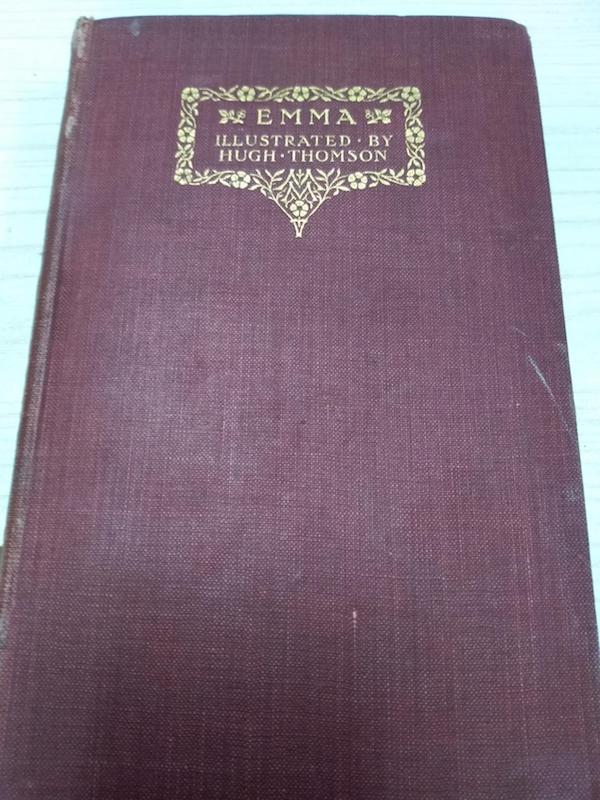

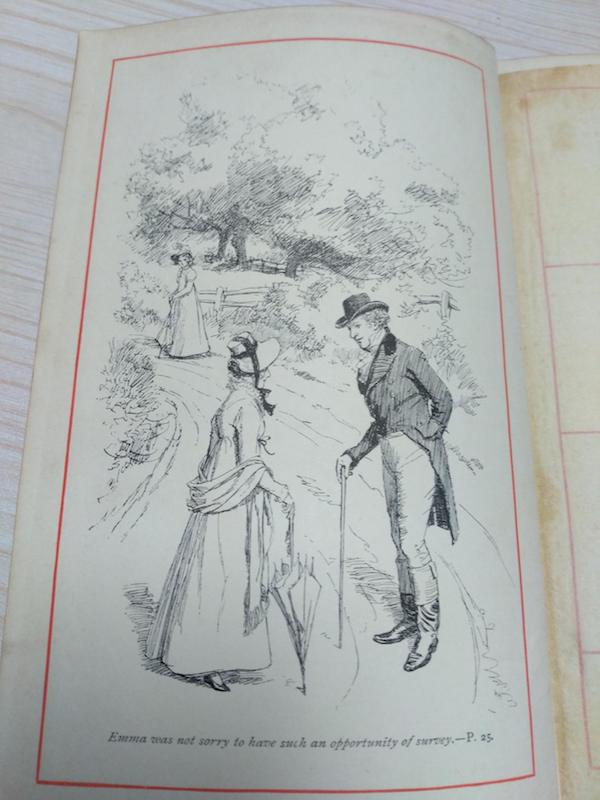

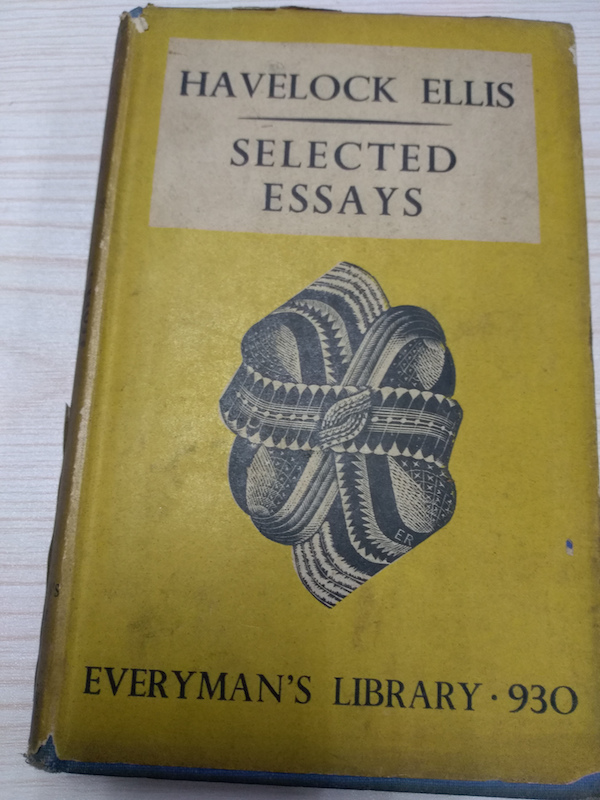

(责任编辑:admin) |