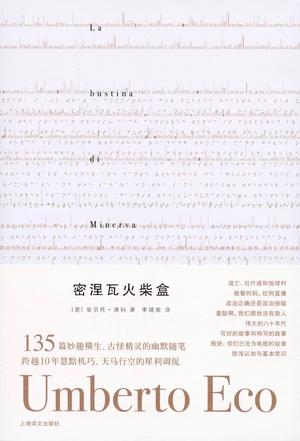

《密涅瓦火柴盒》 [意]翁贝托·埃科著 李婧敬译 上海译文出版社 2009年10月出版 这篇小文的标题,借自翁贝托·埃科(UmbertoEco)专栏文章结集的中译本,《密涅瓦火柴盒》里的某一篇。埃科在那篇文章里诉说专栏作者的一种苦恼,即当他“真的不知道该写什么”的时候,仍然必须在规定的截稿期之前写点儿什么。怎么办呢?于是他设想,可以通过媒体告诉读者:“……不如由你们来写上一篇重要的文章吧。我给你们提供一段空白的篇幅,你们按照自己的想法把所有的‘等等’字样都替换成别的文字,来填补这一段空白好了。”接下来,埃科就“等等等等”了足足四行。 这甚至不能算小小的胡闹。要是你想到埃科的光环:公共知识分子、哲学家、美学家、文学评论家、作家、小说家之类,那就更不会去把它算作小小的胡闹,而要去考虑这背后的深意了——玄学的?符号学的?阐释学的?读者美学的?媒体论的?后现代的?等等等等,尽管也许不足四行。 不过,抛开这些可能的,或许,不可能的理论和学说,你照样可以从埃科的这段话里读出他对写作,尤其他正进行着的专栏写作的一种确认。显然,不同于埃科也拿手地操持的理论化、研究性、学术类的论著写作,相对于使他名满天下的小说写作,专栏写作差不多是一种应景的、没话找话的、可有可无的、谁都能行的、不必非要由譬如说名叫翁贝托·埃科的专门家去操持的写作。 可不可以说,在埃科的各色写作中,专栏写作是缺乏内在性,以至最没有内在性的写作呢?“内在性”,不,“缺乏内在性”或“没有内在性”这一说法,在讨论新近译出的一位南美作家的几部小说时,被上海的一位文学编辑提出,作为他觉得这位南美作家写得“其实一般”的理由。虽然“内在性”未被界定,但就字面去理解,其意大概了然。要是将这一说法告知还是个宗教学家的埃科,他不会从神学辞典出发,有所发挥呢?这个源自拉丁文manere(停留在里面)的词,immanence:内在性,指的是存在物的自足和自我完成。据说,绝对的内在性归属于神,那么,论著写作的专业和系统,小说写作的虚构和创造,就该被视作对神之绝对性的纸上模拟——它意识到自我的某种不足而企图去超越、趋向于完成。不妨用“等等等等,等等等等”去敷衍的专栏写作,与这样的写作内在性相去正远。看上去,那全都是外在的:写作篇幅是被规定的;写作期限也是被规定的;写作内容,则是各色各样的追随——关于时事、访问的城市、足球和彩票之类大众热衷的游戏、“民主如何摧毁民主”及“议员阁下的屁股”这种政客关切或逃避的话题,不一而足;最要命的,这种写作旨在讨取读者的欢心,得要写得有趣,得要说出点儿什么,得要去涂满那块版面,因为,就像埃科在《等等等等,等等等等》里所言,读者无法忍受空白的版面…… 《密涅瓦火柴盒》里,这种外在性随处可见。埃科总在找哗众的话题,不避取宠之嫌;埃科总要把句子写得俏皮,哪怕近乎搞笑;埃科总是不停地写、写,从1985年的《快报》直到2000年的《快报》,就算“等等等等,等等等等”,就算像个话痨……这本书的书名,也像是对这种外在性的隐喻:“‘密涅瓦火柴盒’是指一种装有密涅瓦牌火柴的纸制小盒。很多人喜欢在这盒子的封皮背面记录一些诸如地址和购物清单之类的内容……” 然而,就是在对“密涅瓦火柴盒”的解释里,埃科提醒读者,那些并非仅仅“早上读到消息,太阳落山前就忘得一干二净”的读者,他的专栏写作也仍有其内在性。他说:“也有人(譬如我)喜欢在上面记录下在火车、酒吧、餐厅里,或是在读报、欣赏商场橱窗、翻阅书店里的书籍时闪过的一丝灵感。因此,我当初就作了这样的决定:如果某天晚上,纯粹出于个人原因,我偶然想到了关于荷马的问题,那么即使荷马不是最近的热点人物,我也要把自己对他的想法写下来。”——细细去读,透过这本书四百六十页之厚的埃科的专栏写作之皮,于其深处(再表面化的一句话,也得从咽喉深处冒出来吧),你还是会触及那写作的内在性,那说话者的内在性,尽管,此人于此,没怎么模拟神的绝对。并且,埃科要是再发挥一下,或许就会用他的“密涅瓦火柴盒”,去等等等等,等等等等……辩护他的南美同行。 (责任编辑:admin) |