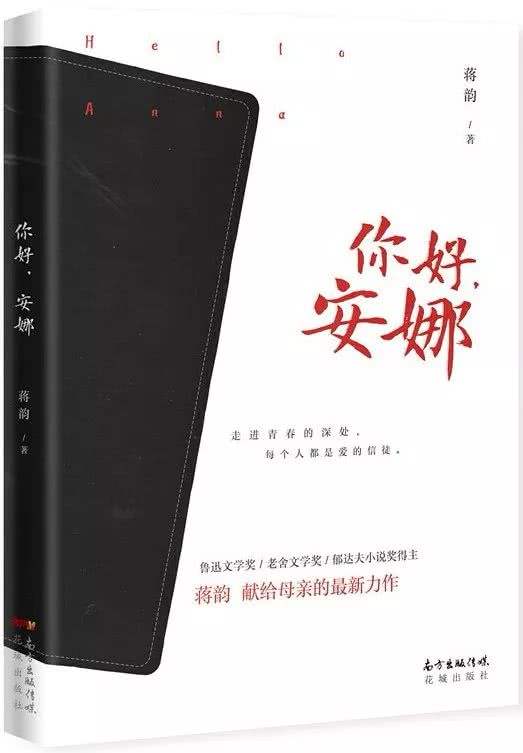

1“我的小说,就如同原生态的乱流河,永远不会限定在我最初给它挖掘的河道之中” 记者:从读你的长篇新作《你好,安娜》开始,我又陆续读了你的中短篇《朗霞的西街》《行走的年代》《心爱的树》《水岸云庐》等,以及长篇《隐秘盛开》。我有限的阅读只是涵盖了你少量作品,却也能得出一个大致印象:你是围绕某几个主题深入开掘,而多于求新求变的一类作家。就像你自己说的,《你好,安娜》主要围绕“罪与罚”的主题展开,这一主题在你以前的小说里也有涉及,但无疑在这部长篇里得到更为集中的体现。你是一开始就这样设想的吗? 蒋韵:不错,诚如你所说,晚近以来,我的小说一直在重复这个主题。此前,我写了中篇小说《晚祷》和《水岸云庐》,似乎,言犹未尽。于是就有了《你好,安娜》。它确实是我最初的设想。 记者:的确,《晚祷》《水岸云庐》和这部长篇有比较大的关联性,或者说它们就在同一条河流里。你也像是在《晚祷》里写袁有桃与法国青年郑千帆的恋情意犹未尽,才“重复”写了《你好,安娜》里素心和白瑞德的恋情。但你在后记里说,写这部长篇的初衷,源于母亲患阿尔兹海默症,由此感慨自己没有太多的时间了,“记忆完全有可能比我的身体先死”。所以要往回走,“走进青春的深处。也是人性的深处。”你在第三章写到安娜和丽莎的母亲患这个病症。安娜,尤其是丽莎和母亲之间那种带有时代印记的扭结的母女关系,让人读着揪心而疼痛。但从整部小说来看,这一节倒更像是一个插曲。 蒋韵:是的。我母亲患阿尔兹海默症,饱受疾病的折磨和摧残,那情景不能回想。从我母亲身上,我痛彻地感受到了一个可怕的事实,就是,记忆完全有可能先于肉体的生命消亡。年轻时,生命繁茂时,很少能意识到这一点,想当然地以为,记忆只会随着生命的消失而消失,它理所当然地与生命同在。而事实却不是这样。这让我尤其感到,记忆的珍贵、宝贵,也让我产生一种紧迫感,似乎,我个人所拥有的记忆,随时会消融,消散,就像阳光下的雪人。我觉得,我需要一个告别仪式,和我所珍爱的它们。这可能就是我说的,往回走,走进青春的深处吧? 记者:你的写作其实隐含着一个时间与记忆的框架,你更可以说是在这样一个框架下,展开类似“罪与罚”的主题。你的小说篇幅不长,却有一个大的时间跨度,而且你一下笔都像是要写尽主人公的前世今生。这对你怎样合理安排结构,让小说叙事完整却不失之于琐碎,是一个很大的考验。 蒋韵:我写小说,尤其是长篇,结构是我最大的弱项。我很难从一开始就能宏观地把握它。我从不会写提纲,因为写也是白写。我的小说,在某种意义上,就如同原生态的乱流河,它永远不会限定在我最初给它挖掘的河道之中。它一路奔腾,东突西撞,冲毁河岸,随心所欲,自由改道。就拿《你好,安娜》来说,最初,我根本没有想过安娜和丽莎的母亲会得阿尔兹海默症,可是写着写着,疾病降临了。在她生命的暮年,她和这个厄运遭遇。这不是我的预设,这仿佛是她自己的命运。我自己都觉得惊悚,痛心。我写得很犹豫。我唯一能做的,就是尽可能倾注了温情。你觉得它像插曲,可能就是缘于此。或者说,它是节外生枝。 记者:其实它也是一个契机,让你顺着时间之河往回走,走进青春的深处,你也的确想更为深入地书写你在青春时期经历的那个年代。当然你在之前不少小说里都写到那个年代。是不是你对那个年代依然有很多话想写,或者说,随着岁月的流逝,你不断有新的理解。在这部小说里,你还融入了更为切己的体验? 蒋韵:不错,对于那个年代,我确实有话要说。如你所言,我在以往的小说中,曾多次写到那个年代。但在这漫长的几十年中,由于境遇的种种改变,我小说中的那个年代在文本中所承担的使命可能有所不同:有时,它是激昂如火的青春,有时,它是黑暗强大的命运,有时,它是苍茫的时间和悠远的背景,有时,它则是“哀江南”般的凭吊和伤怀。其实,不仅仅是小说,更确切地说,它其实是我整个生命的底色。它造就了今天的我。我是它的作品,是它的孩子。其实,遍地都是它的孩子,只是,很少有人还记得这一点。我不是个深刻的人,我没有深邃的思想,我也没有因为岁月的流逝年龄的增长,而变得更睿智、通达和洞若观火,所以,对孕育和生下我的那个母体那个年代,我的认知仍然十分有限,但我始终记得一点,就是,我从何处来。这也是我想说,想一直说,想更真诚、更赤诚地说的动力。这让我想到两个成语:杜鹃啼血和精卫填海。 2“我喜欢让小说里的人物、让情节推着我、带着我朝前走,逢山开道,遇水搭桥”  记者:刚开始读《你好,安娜》,首先注意的是小说的文体形式,还有你会怎么写那个我不曾经历的年代。你笔下的这个年代应该说打上了鲜明的个人印记,首先映入眼帘的就是绿皮火车。我提到这个意象,也因为你在很多小说里都写到旅行或行走,像《行走的年代》,简言之就是一部行走的小说。 蒋韵:这是个有意思的问题。在你之前,笛安曾经说过,她说,妈你没发现吗,你特别擅长写行走,你完全可以写“公路文学”。说实话我以前可真没意识到这一点。你说的很对,在我那个年代,我的青春时代,“绿皮火车”就是我们的“诗和远方”。它承载着我们的梦想,理想:逃离现实人生,去往自由。当然,也只是一个象征,它到达不了我们想去的地方。尽管如此,每一次乘坐它,我都特别兴奋、激动。小说开头那一场景,其实是真实的。那一年,我们三个好友,乘坐着绿皮火车,去平遥洪善看望我们共同的朋友,路上,遇到了一个身背“军挎”的北京青年……这一幕,藏在我心里,藏了许多许多年。这是我一直想写的一幕场景,却一直没找到合适的契机。我骨子里,可能就是一个“在路上”的旅者吧? 记者:你应该有“在路上”的情结。你还把你以前写的中篇《完美的旅行》,以同名话剧的形式,融入了这部小说里。 蒋韵:《完美的旅行》是我喜欢的一个小说,而写一个舞台剧则是我的向往,所以我在这部小说里略做了一点尝试。而用这个舞台剧来结尾,我个人还是比较满意的,它通过剧中人之口,说出了我小说里主人公的内心独白。 记者:既然说到行走,就有必要说说其中的章节——“插曲:圣山”。这一章实际上也可以命名为“圣山行”。用时下的话说,这是素心和三美一次说走就走的旅行。这一章里面那种理想主义,或是悲情浪漫主义的烛照,是眼下很多写作里稀缺的。从小说结构上讲,这一章与上下文联系其实并不是那么紧密。那你写这个插曲,是不是有什么特别的考虑? 蒋韵:谢谢你这么说。关于“插曲——圣山”这一章,确实,是我最初并没有设想到的。我在前面已经说过了我的写作方式,也说过了我的长篇结构都是在书写过程中形成的,而不是动笔之前。这章《圣山》也是如此。行文到这里,故事到这里,我自己觉得非常需要有这样一段和灵魂有关的旅程,需要有一个和灵魂有关的地方。于是我让她们两个——素心和三美,一个被罪恶感折磨,一个被爱情折磨的少女,踏上了一条生死一线的旅程。我让她们走上迷途,让她们在大风雪中感受死亡的切近,让她们体验生的狂喜,这样,那一片辉煌的金顶,那庄严、圣洁的圣山,才在挣扎的、痛苦的、备受璀璨的生命中凸显出它难以言传的意义。写完这一章,我是激动的。我觉得我的这部小说有灵魂了。你说感受到了悲情浪漫主义的烛照,我很喜欢。 记者:确实如此,你写的插曲从来都不是节外生枝,里面是注入了灵魂的。《隐秘盛开》里“插曲——人间事”,写到拓女子的故事也是如此。总体来看,你的小说里荡开一笔去写的地方,都似乎有特别的韵致。 蒋韵:是,我偏好写插曲。《隐秘盛开》里写“拓女子”(方言:大女子的意思)的那一章,也是我喜欢的。有了那段插曲——人间事,我觉得我的那部小说落到了大地上,有了众生的血泪。你说,我的小说荡开一笔去写的地方,都出彩,有韵致,那是因为,它们都不在我的预设之中。这就又要说到我的写作习惯了,动笔前,我没有一个详尽详细的大纲,只有一个大致的设想。我喜欢让小说里的人物、让情节推着我、带着我朝前走,逢山开道,遇水搭桥。而插曲的出现,常常是在“山穷水尽疑无路”的时候,困顿的时候,就摸索着拐上了一条岔路,忽然,柳暗花明,豁然开朗:原来有一片生机盎然、丰美神秘的景致,在这里意外地等着我。那感觉特别好,也特别兴奋。这可能就是它们比较饱满和有神彩的原因吧? 记者:你插曲写得好,既不给人感觉是旁枝逸出,也不让人觉得喧宾夺主,更没有把小说写散了,做到这一点是需要自信,也考验写作功力的。 蒋韵:《红楼梦》里,有一节写到,贾政命题,要宝玉写一首关于“姽婳将军林四娘”的诗歌。宝玉写的是古风。开头大事铺垫,写尽了女性在演兵场上的各种娇弱的姿态。一直写到“丁香结子芙蓉绦”,贾政批评堆砌,说如果不转到武事正题上,就蛇足了。宝玉说那我下面用一句话转刹住。贾政说他吹牛。宝玉脱口一句:“不系明珠系宝刀”。果然。所以,我写插曲,走得再远,归根结底,是要“不系明珠系宝刀”的。 记者:读你的小说,我觉得你写的时候可能像你自己说的有些漫漶无序,需要通过写本身让叙事变得清晰、有序,就像你笔下主人公需要通过漫长的行走来理清思绪,但你的写作最终的指向是明确的。应该说,像“罪与罚”“爱与救赎”等主题,在你的小说里能自恰,但放到中国语境里却有些疏离。这也就基本上注定了你的书写会是寂寞的。但换个角度看,你事实上已经把偏西方化的主题,融汇于更为中国化的文学“母题”里了。应该说,这真是一种难能可贵的探索。 蒋韵:这是一个非常有意思的问题。首先,我要真心谢谢你,你看出了我这些年所做的一些探索和努力。用你的话说,就是:把一些偏西方化的主题,融汇于更为中国化的文学“母题”里了。能看到这一点,能承认我在这个角度探索的人,还真是没有几个。我很感动也很感慨。你说的对,这样的书写注定是寂寞的。但这也真是一个大问题,足以让我写一篇长文,而我又力所不逮。 记者:评论家贺绍俊说,你是追求高贵品质的一位作家。你笔下的很多人物,尽管有各种各样的弱点,有些弱点甚至是致命的但最后都指向了高贵。就像他说的那样,“50后”里总有一部分人,相对来说比较天真,他们的心好像更加单纯,有时候甚至不知道怎么应付当下的复杂现实。以我的感觉,正因为他们不知道怎么应对,多少有些无所适从,反而在青春期过后与越来越世俗的社会的冲撞中,迸射出高贵的人性的光芒。所以,我也赞同他说的,你提供的这样一代人的人物形象图谱,是非常有价值的,而且也很有可能,像你这样深有感触的作家都不写的话,这类人物就会被淹没了。 蒋韵:贺绍俊先生的这一评价,让我肃然起敬,我把它当做是对我寂寞书写的道义支持。此外,我想那更应该是我追求的目标。也谢谢你这样理解我小说中的人物们。可能,他们中是有人,至少有一些人,担当得起这个评价,不管他们在生活中沉陷得有多深,活得有多卑微、渺小、失败、屈辱,但他们身上,总能在某个时候,“迸射出高贵的人性的光芒”。那正是他们存在的价值。其实,我也要谢谢他们。谢谢他们无数次对我的拯救:我有时会因此想到米勒的油画《晚祷》,与我而言,他们存在的意义,似乎就像是画中漫天灿烂的晚霞里,隐隐传来的庄严和意味深长的钟声,让我灵魂静穆。 记者:你说到米勒的油画《晚祷》,我就想你是受这幅画触动写出同名小说,还是你写小说的过程中联想到这幅画。不管怎样,这幅画赋予小说更为深远的意涵。这幅画于袁有桃而言,也可以说是一种拯救。想必对你个人也深有影响。而苏俄文学名著、情境,乃至安娜、丽莎等俄式人物命名的融入,也让你更为从容自然地展现、深入小说主题。我有些好奇,你不断写到“罪与罚”的主题,是否曾受到陀思妥耶夫斯基《罪与罚》的深刻影响? 蒋韵:非常正确。在俄罗斯作家中,我最爱的,就是陀思妥耶夫斯基。在写《你好,安娜》之前,我其实已经在写“罪与罚”这个主题了,比如《晚祷》和《水岸云庐》。触碰“罪与罚”这个主题,首先,想起的一定会是陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》,这毋容置疑。我在很年轻时就读了这本书,这本书,对当时一个在现实生活中毫无希望、迷茫、痛苦、无助的年轻人来说,影响是巨大的。那本书,是竖排版,何人翻译,哪里出版,统统都不记得了。那是上世纪七十年代初期,我刚满二十岁,从郊外东山脚下的砖厂调到了一家小集体企业——水电安装队,结束了三年的在河滩上码砖坯的壮工生涯,在车间里学开牛头刨。《罪与罚》这本大部头,是我的师兄,我师傅的大徒弟,借给我的。他从别人手中借到,可人家只给了他三天时间。于是我们俩,一前一后,各自请了一天半的事假。请事假要扣工资,也顾不上了。我就是用一天半的时间,饥渴地、痴迷地、废寝忘食地、当然也是囫囵吞枣地,读完了这部巨著。当时的感觉,只能用“震撼”来形容。拉斯柯尼科夫这个人物,他自己与自己惨烈的战争,他备受煎熬和折磨的灵魂风暴,足以让一个迷惘无助的青年,记一辈子。 人类的苦难,人类灵魂的苦难和不朽的疼痛,在陀思妥耶夫斯基那里,可谓登峰造极。这是我在多年后读完他的《卡拉马佐夫兄弟》后,得出了这样的结论。他确实深深地影响着我,同时,也塑造着我。 记者:托尔斯泰呢?这部小说一开始你就让素心讲《安娜·卡列宁娜》。由你在多部小说里写到的意象,我也不自觉想到托尔斯泰的散文《天国在你们心中》。就《你好,安娜》,笛安还说了一句有意思的话:如果一定要用一句话说清这个故事,我想说,有一束光始终在远处,但罪孽深重的人是否有可能接近它。你自己怎么理解? 蒋韵:我发现你总能注意到别人不注意的地方。确实,我会常常写到这些意象,它们有比照的意义,也相互混淆。我也很喜欢笛安这句话,笛安的话,富有画面感,她用这样一个画面描绘出了她眼中的《你好,安娜》。光在那里。这就够了。有这束光,一切,都不同了。 3“‘罪与罚’‘爱与救赎’是重如千钧、不容轻薄的文学母题” 记者:刚提到俄罗斯文学,还因为我觉得,它构成了你小说的知识背景,它也构成你大部分作品中人物的精神底色。大体说来,你小说的主人公也多是熟识俄罗斯文学的知识分子,尤其是女性知识分子。她们身上似乎有你自己的影子。 蒋韵:如你所说,俄罗斯文学构成了我小说中一部分人物的精神底色,特别是女性角色。你问我她们身上有没有我的影子?我想可能会有一些吧?至少,我和她们一样,在青春期疯狂迷恋着她们所迷恋的一切。而我青春时代的朋友们,生活中的朋友们,也几乎无一例外,几乎个个都是不折不扣的“文青”。我们互相交换借来的图书,聚在一起的时候,除了交谈各自的苦闷,也常常交流彼此的读书体会,或者,把自己读过的书讲给别人听。《你好,安娜》开始的那一章,在绿皮火车上素心给大家讲《安娜·卡列尼娜》的情景,就是发生在我自己身上的事。我一直记得,这故事,从旅途开始,断断续续,一直讲到黄昏。讲到落日沉下去的时候。望着满天的晚霞,我心里那种难过、悲伤无法言说。有人说我有个“黄昏情结”,可能吧。一直以来,我都特别害怕一个人在异乡过黄昏。上世纪八十年代,确实有不少人,说我小资。那时不这么说,是说“小布”,即“小布尔乔亚”的意思。就连我丈夫,也总是提示我,让我在文本中警惕小布尔乔亚的情怀。而更多的人,是批评我“没有生活”,“生活面太窄”。说我的小说太单薄,不厚重。在当时一些批评者眼里,我所描写的对象,这些骨子里“文艺范”的人们,她们的人生,她们的生活,是不算“生活”的。 记者:当知识在小说里不是装饰或附庸,而是成了人物反思的载体或对象,我想就无关小资了。《你好,安娜》,如果只是由于一个笔记本引发的悲剧故事,似乎是有些小资的,当深化到“罪与罚”“爱与救赎”的主题高度,就不由不让人肃然起敬。小说如果单只是写素心和安娜之间的罪与罚,会让人觉得还缺点什么。但你后来写到三美对素心说的那番话:“你知道吗?在你面前,我常常觉得自己也有罪,为什么当初我要告诉你笔记本的事?”她再是说道:“素心,我们都有罪。”这个主题就真正深入了。因为三美或许是可以置身事外的,但她选择了自我剖析,这在一定程度上体现了知识分子的自觉。 蒋韵:“罪与罚”、“爱与救赎”,我个人一直认为这是一个重如千钧、不容轻薄、永恒的文学母题。我们为什么这么难以产生负罪感,这难道不是一个该反思的问题?我没有让三美置身事外,是因为,这世上,原本就没有真正意义上的旁观者。而三美的自觉和自省,既是珍贵的,同时也是维护人“生而为人”的起码尊严。 记者:我是觉得任何作品中的人物,和我们生活中的人一样,也都是独立的生命个体,而不只是某一个阶层的代言人。我也没觉得你要为人物做传,你的写作重心应该是落在通过写人写主题吧。只是这类人物,尤其是女性知识分子,你熟悉,写起来有把握,也特别适合你要表达的主题,所以你孜孜不倦地写他们。 蒋韵:记得当年我的《隐秘盛开》的责编周晓枫说过,她说我的小说是选择读者的。当然,所有的作品其实都有自己的读者群,对读者都有选择。但我的小说对读者的选择可能更小众、更隐秘一些。用晓枫的话说,就是它选择了那些身上隐藏着某种“宗教感”的人。不是宗教,是“宗教感”。 记者:“孤绝”这个词用到你小说不少人物,还有你自己的写作态度上,都或许是合适的。因为孤绝,他们选择自我放逐,又仿佛总是在寻找什么,当然这和他们坚持自我有关,也和他们坚守的某种信念有关。 蒋韵:是坚持,是坚守,也是命运。 记者:知识对你本人的影响是深刻的。体现在修辞上,在第一章第一节里,你写到安娜知道“花团锦簇”这个形容词后,写了这么一句:“但这个词,是活的,活生生地在那里,在她眼前,是与生俱来的一个存在,而不是一个知识”。这大概只能是蒋韵式的表达。如果是体现在构思上,在你的小说里,知识对人物命运的走向是起了很大作用的。 蒋韵:我想是的吧?知识对我的影响是深刻的,可我从来没有觉得自己是一个知识分子。我学历不高,大专而已,且读书有限,充其量是个“小知识女性”,骨灰级“老文青”。但我尊重知识。从小,我目不识丁的奶奶,就告诉我,要“敬惜字纸”。所有写着字、印着字的纸张都要尊敬它们。说来吊诡,在最不尊重知识的年代,我的青少年时期,阴差阳错,却正是我大量地接触知识阅读文学经典、世界名著的时期。我此生,再没有哪个时期哪个阶段对知识、对文学这样如饥似渴地膜拜过。这些人类精神文明的瑰宝,与我,是拯救,是恩义,是塑造。它们成就了今天的我。尽管那有可能是一把双刃剑。而我小说中的人物,又大多是如我一样的小知识者,文青。所以,你的那句话:“知识对人物命运的走向是起了很大作用的”,成立。 记者:有时我想知识是不是反过来带来遮蔽?像拓女子这样少有知识,却爱得一往情深的人物,可谓一生悲惨,但也算活得坦荡。反倒是素心、安娜这样的女性,总像是怀揣着秘密,生活得如临深渊、如履薄冰。这就涉及到你小说里的一个关键词:隐秘。以我的阅读感觉,某种不可言说的隐秘或隐疾,是你很多小说的触发点或爆发点。你小说里的人物往往有某个小小的隐秘的因结出罪恶的果。《你好,安娜》就不用说了,还有《朗霞的西街》里,吴锦梅因为怕自己的恋爱秘密被揭穿,选择说出邻家更大的秘密,致使疼爱她的马兰花一家生离死别。《水岸云庐》陈雀替因为对母亲的怨恨,有意无意不去挽回她的生命。《晚祷》里袁有桃也是因为某种心结,没有回应秦安康的呼救。 蒋韵:接上面的话题。我说过了,那是一把双刃剑。你多了一些什么的时候,可能同时就会少一些什么。所以不是知识女性的拓女子才能够死得轰轰烈烈,活得坦坦荡荡。而安娜、素心们也不能。关于这个话题,我在八十年代的小说中,就有所涉及。对当时的文学主流而言,它遥距千里,声若游丝,几乎没人注意过它。我那时被一个问题所困扰,就是,我觉得我身上缺一种汹涌的、生机勃勃的、粗粝的原始生命力。我活在黄土高原上的省份,那里有黄钟大吕高亢到嘶哑的梆子,有恓惶到凄厉的民歌小调,小说的正统是“山药蛋派”,相比之下,我有时会为我的纤细柔弱感到抱歉。感到自己是“多余的人”,感到自己从来没有全身心投入到生活中的能力而只是永远“准备生活”。我觉得这是“知识女性”的隐疾,通病。所以,那个时期,我写了《枣树院》《苏青》《盆地》等一些小说,这些小说里,有我对自己的批判和反思,更有怀疑、困惑和深深的矛盾。它是无解的。也因此,这种怀疑和自省,后来,在我的创作中,一直能找到它的轨迹。我把它称为——我的隐疾。但同时,它可能又是使我的小说变得丰富的原因。 记者:相比对缺少知识的反思,对知识本身的反思更难能可贵。 蒋韵:我本人对那些自以为拥有知识优势、自觉或不自觉流露出的傲慢人格是非常警惕和反感的。我第一篇被《小说选刊》转载的作品《无标题乐音》,描述的就是这样的题材,那是在上世纪1981、1982年左右,它还曾被改变过单本的电视剧在央视一套的黄金时段播出过。在长篇《隐秘盛开》中,我对我的男主人公所属于的那个生活“圈子”有这样的评价——“这种知识优势使他们成为蔑视小市民的精神贵族。”如果再深入探讨下去,我想,福柯就应该出场了。权力——知识——话语的关系是太复杂的理论,我并不明白,但,它对我有警示的作用。 (责任编辑:admin) |