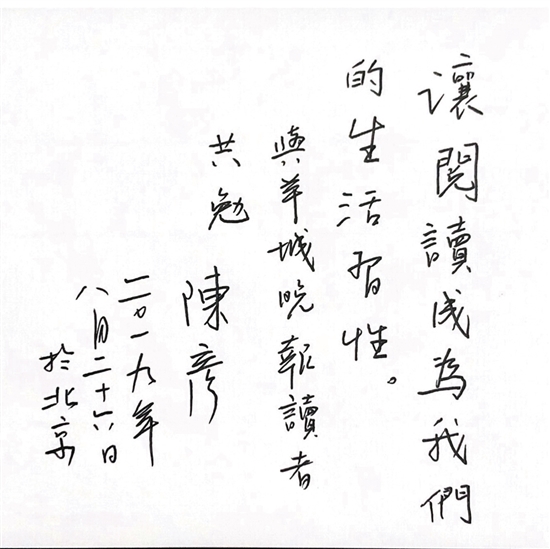

陈彦,1963年出生,陕西镇安人,一级编剧,文化部优秀专家。创作有《迟开的玫瑰》《大树西迁》《西京故事》等戏剧作品数十部,三次获“曹禺戏剧文学奖”“文华编剧奖”。出版长篇小说《西京故事》《装台》《主角》。其中《装台》获“首届吴承恩长篇小说奖”。《主角》获“第三届施耐庵长篇小说奖”。2019年8月,《主角》获第十届茅盾文学奖。 《主角》小说记述了忆秦娥从一个放羊娃,到一个县秦腔剧团的烧火丫头,再到配角直至主角奋斗过程的沉浮史。全书近七十万字的篇幅,时间跨度四十余年,形象地描绘了改革开放四十年期间一位秦腔名伶的成长史和奋斗史。 他是陕西文学的“三座大山”路遥、陈忠实、贾平凹之后第四位获得茅盾文学奖的陕西作家 陀思妥耶夫斯基说:“长篇小说的主要思想是描绘一个绝对美好的人物,世界上再也没有比这件事更难的了。”写《主角》中的秦腔名伶忆秦娥时,陈彦常常想到陀氏《白痴》里的年轻公爵梅诗金。 四十多年的创作生涯中,陈彦长期关注着他所景仰的从逆境中成长起来的那类人,他们和忆秦娥一样,任凭周遭给的破坏越多、挤压越强,却总能成长得更有生命密度与质量。 长年“浸泡”在戏剧行当中的陈彦,在文坛名气并不算大。8月16日,《主角》摘得第十届茅盾文学奖,一时间打破了他生活中的平静。在接受羊城晚报记者独家专访时说:“没想到茅奖的关注度这么高!” 关于茅奖 深受“紧贴着大地的写作方式”影响 羊城晚报:您是继路遥、陈忠实、贾平凹之后,第四位获得茅奖的陕西作家,能不能谈谈您的获奖感受?意外吗? 陈彦:我当时正在西安老家休年假,8月16号中午跟我妈一块吃饭的时候,有朋友发来获奖的信息,的确很高兴,之前公示了10部提名作品,但我不敢有过多奢望。得奖后很忙,真的没想到茅盾文学奖的关注度这么高! 路遥、陈忠实、贾平凹是陕西文学的三座“大山”,我们严格来讲都是晚辈和学生,能够获得茅奖觉得很高兴,获得这个奖首先应该向这几位陕西的文学大家致敬。 羊城晚报:陕西的文学谱系对您的创作影响大吗?您平时跟陕西的其他名家们交往多不多? 陈彦:影响是很大的,不管是早期的柳青,以及路遥、陈忠实、贾平凹等人,还有好多作家,他们的作品都是逢出必读,他们所坚守的现实主义路子,对生活的热诚,以及紧紧贴着大地的写作方式,不仅仅影响了我,还影响了更多的陕西作家。 羊城晚报:除了现实主义,在语言、创作手法上会受他们影响,跟他们贴近吗? 陈彦:这个倒不刻意,因为文学是语言的艺术,面对同样的生活,作家要努力寻找自己的表达方式。但是在这个过程中有意无意,由于你生活在这片土地,语言的表述风格、民间语言的运用等也会呈现出相同的地方。总之,我还是在努力表达自己的样貌。 羊城晚报:说到语言的运用,《主角》里面出现了很多具有陕西特色的民间语言,比如收拾打扮一番很“派派”,民间语言的运用是出于什么考虑? 陈彦:我最近在重读四大名著,尤其是《水浒传》大量运用民间语言,有的地方很有意思,越揣摩越有味道。使用地方特色语言也不是刻意,有时候就觉得这种表述更准确,更有力量,更能描绘出当下环境和人物来。 写作中方言确实会造成一定的阅读障碍,比如我之前看《繁花》,遇到读不懂的地方还得问问身边的南方人。但是写作中用方言写起来会很快意,又会觉得很畅美。文学有继承传播地方语言的责任,尤其是具有独特地方特色的语言,随着时代的发展可能会被广泛过滤和遮蔽掉,而文学需要肩负起保护它们的责任。 关于戏剧 写长篇是“开河”,写戏剧是“掘井” 羊城晚报:您的创作体裁从最开始的小说转到戏剧、舞台剧创作,后来又回到小说,经历了怎样的心路历程?您是如何转换不同体裁之间的写作的? 陈彦:我的家乡在陕西商洛市镇安县,我十几岁的时候这里是个文学县城,当时县里写小说写散文的人很多,今天听说谁在外边发了一篇小说,明天听说谁在外边发了一篇散文,有些发在很大的杂志上,自己无形中被这种热潮卷成一个文学青年,自己也写散文、小说,并且也发表了。 对戏剧非常熟悉,所以一直就做的这个。我始终认为这两者之间矛盾并不大,你看外国小说家的简历,基本都写过戏剧,我们国家这类作家也不少,郭沫若、老舍、莫言等,这两个是互补的关系,没有本质冲突。长篇小说更像是开了一条大河,里面有深潭、有九曲十八弯;舞台剧更像是掘井。但是两者都要在思想艺术上开挖到自己理想的境界。小说可能表现得更加丰富,自由度更大;舞台剧由于时间空间限制很多,创作会受到一定局限。但是限制越多,可能爆发力越强,短短两个半小时的戏剧像压缩饼干一样,很多精华浓缩在里面;两者看似不同但有本质的高度统一和融合。 两个体裁写起来都难,可能在写戏的时候觉得写戏难,写小说的时候觉得写小说难。都不容易,小说讲大结构,戏剧的构成更是微中见微,剪裁十分考验作者的功力。 羊城晚报:秦腔和诸多传统民族艺术一样,已是沧桑老人。您为何对这些传统文化情有独钟? 陈彦:这是一个辩证的关系,我的小说里面对传统和现代的关系是有辩证思考的,并不是一味地去维护传统,好的传统肯定要维护,维护传统就是维护和尊重文明的来路与走向。但是不好的传统得有批判地剔除,在维护传统的时候,更要考虑到如何跟现代进行结合融合的问题,没有现代性的介入,再好的传统也会难以为继。而现代要想有规律地朝前运行,也必须要融入传统,两者之间不可也不能割裂。 关于『小人物』 书写有趣、心酸的百味人生 羊城晚报:无论是戏剧还是小说,您的诸多作品都致力于为普通人立传,为什么会选择“小人物”这个群体,他们身上有哪些特别的闪光点吸引了您? 陈彦:熟悉,咱们整天在这一群人中生活,对他们很熟悉。不管是戏剧还是小说,写作得写熟悉的生活,一旦不熟悉我就没办法写,你让我编我实在没法编。写《主角》这部小说,我在这种生活里浸泡了几十年,底下还有很多精彩的东西没有进来。柳青为什么要去黄埔村待13年,柳青也是想熟悉这些人的语言、姿态、生存方式,必须到了闭上眼睛这些人物就栩栩如生地站在他面前时才能动笔。 我们讲文学艺术的人民性,其实就是普通大众的生活,普通人的生命演进状态,更接近社会历史现实的本真。写《装台》那段时间,我早上起来跑步,看见那些晚上装台到凌晨五六点的农民工,疲惫不堪地在院子里的台阶、凳子、石头上胡乱睡着,那种状态给我心灵冲击很大,真的有表达他们的欲望。《装台》里的主人公刁顺子,生活中也有这个人,他还经常到我的办公室讲讲他的故事,有时是来要装台劳务费,告某些剧组用他们装台却不好好给钱。我当时做院长,办公室离舞台后台门口很近,经常能听到他们吵架,聊生活,聊儿女,也聊社会,挺有趣,也挺心酸。 这些就是百味人生吧,我觉得特别值得写,文学艺术既要写重大的历史事件,重大的人物,但这些小人物也应该成为我们文学艺术的主要描写对象。 羊城晚报:《主角》看似是在写一个秦腔演员的成长史,其实写的是改革开放40年宏阔的社会发展变迁。您写这部小说花了多长时间?它在您的小说版图中占据了什么样的位子? 陈彦:全部花了两年时间,但是这部小说我之前也开了一个头,叫《花旦》,写了一些最后停下来,当时剪裁不好,觉得要写的东西太多。从陕西省戏曲研究院调出来后,慢慢越看越清晰就写出来了。 《主角》在我小说中的地位只能由读者来评价,就我个人而言,是把三十年积累的生活经验呈现出来了,是酣畅淋漓的一次展示,涉及生活的方方面面,包括改革开放成长起来的那一代人,社会的整个变迁基本都能融到小说里面,对我来说是生活信息和生命能量比较大的一次释放。 羊城晚报:影视界非常关注《主角》这部作品,到目前为止有影视公司跟您洽谈过小说的版权吗?如果未来拍成电影或电视剧,您参与改编吗? 陈彦:这个已经确定了,但是具体的内容还不能透露。我不会参与影视的改编,可能沟通起来不会太顺畅,影视有影视的当下要求。加上影视剧创作需要很长相对集中的时间,我只能做一些比较松散的创作。另一方面自己的作品你往往也不一定能改好,可能有时候别人二次创作还有不同的东西产生。 关于生活 几乎不参加任何社会应酬 羊城晚报:您目前在中国剧协的工作忙吗?通常是在什么时候写作? 陈彦:我一年到头基本就是家里单位、单位家里,两点一线,几乎不参与任何社会应酬,我不喝酒,也不太喜欢花几个小时吃一顿饭,我坐不住。工作之余几乎都在读书写作,我基本上就是生活着、工作着、学习着、写作着这么一个状态,有时候实在没办法推掉的应酬会坐一会儿,回头找借口就溜了,否则一坐就是四五个钟头,腰肌也受不了。 羊城晚报:您平时主要阅读哪些类型的书籍?有哪些中外作家或作品对您产生过影响? 陈彦:平常我的阅读比较宽泛,会根据当时的阅读兴趣进行选择,某个时期会读国外的作品多一点,而有的时候读国内的又会多一点。读着这一本时会把另一本牵出来,有的时候是评论牵出来的,有的时候是某个大作家他的创作经验或者阅读经验涉及某一本书,我就会找来读。我爱读人物传记,这些传记又会牵出一些重要的书,我都会买回来读。每次搬家都是几十箱子书在那儿挪来挪去。 因为工作原因,政治经济历史各方面的书都要阅读,包括哲学宗教类的,搞艺术创作,小说也会读。对我影响很大的作家也有几个,国内的比如说曹雪芹,国外的整体来说,比较喜欢陀思妥耶夫斯基,前苏联的几个作家是比较喜欢的。还有比较先锋的卡夫卡,当代每个搞文学的人都要了解的马尔克斯,还有几个日本的小说家,这些都是经常要涉猎的。去年连续读了纳博科夫的几部作品。 羊城晚报:从西安调到北京工作,生活还习惯吗?今后的创作会以戏剧还是小说为主? 陈彦:会根据生活素材来调整,适合戏剧的就写戏剧,适合小说的就写小说,我现在调到北京才八个月,还没想创作的问题,目前也就写过一两个小文章,都是非写不可的。北京不像西安生活那么方便,朋友也没有西安多,不过过得也挺单纯。饮食上也还好,我吃百家饭,除了不吃野生动物,不吃《水浒传》里的“人肉包子”外,基本都行。 (责任编辑:admin) |