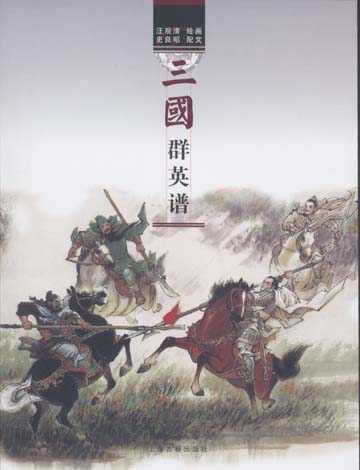

《三国演义》为我国家喻户哓之古典小说名著,然其成书过程,却经历唐、宋、元数代,历五百余年。晚唐李商隐《骄儿》诗云:“或谑张飞胡,或笑邓艾吃。”可见晚唐已有说“三国”之“说话”。宋孟元老《东京梦华录》记有“说三分”之专题,霍四究即是当时说三分之专家。到元至治年问,虞氏《新全相三国志平话》就开始有“说话”的刻本,即“话本”了。所谓“全相”者,即是有全部图像也。也即是说,到了此时,已经有三国故事之人物画了。 《三国演义》为我国家喻户哓之古典小说名著,然其成书过程,却经历唐、宋、元数代,历五百余年。晚唐李商隐《骄儿》诗云:“或谑张飞胡,或笑邓艾吃。”可见晚唐已有说“三国”之“说话”。宋孟元老《东京梦华录》记有“说三分”之专题,霍四究即是当时说三分之专家。到元至治年问,虞氏《新全相三国志平话》就开始有“说话”的刻本,即“话本”了。所谓“全相”者,即是有全部图像也。也即是说,到了此时,已经有三国故事之人物画了。另一方面,在金代已盛行三国戏,如“襄阳会”、“赤壁鏖兵”等就是当时的剧目,而三国戏到元代便更盛。著名的剧目有“关大王单刀会”、“隔江斗智”、“连环计”、“诸葛亮博望烧屯”、“关张双赴西蜀梦”等,这又说明三国故事人物已经在舞台上出现。尤其值得注意的是元《全相三国志平话》的故事人物插图是上图下文,图的位置只占三分之一的版面,到明代万历年问雕虫馆刻《元曲选》,就用整幅的插图了,而且刻工精良,构图严整。这一发展过程,说明三国故事从口头到书面,又从书面到图绘,诚所谓踵事增华。应该说,明代的木刻插图从艺术角度看,也是高水平的,应该是广大群众所喜闻乐见的。但有一个奇怪的现象,《三国演义》的人物画始终没有像陈老莲的“水浒叶子”一样,风靡于艺林。现在一提起陈老莲的“水浒叶子”,可以说在艺术圈内无人不知,在陈老莲当时,估计不仅仅是艺术圈内,当是社会的普遍喜爱,因为“叶子”(纸牌)本身就是群众性的娱乐工具。可惜《三国演义》在人物绘画造型上,始终没有出现像陈老莲的“水浒叶子”这样的高峰,这是历史留下的一个空白。 吾友汪观清先生,近作《三国演义》绣像五十幅,故事十幅,结构精严、形象生动,于三国群英,个个赋予个性,即使小儿观之,亦可辨其为刘、关、张、赵、马、黄或孔明、周瑜、孙权、曹操也。其所绘战争场面,或舳舻千里,或骏马嘶呜,如见当阳之尘土,如观赤壁之烈火,如闻西城之琴韵。 噫!昔年三国之纷争:茅庐之擘划,三分之筹策,隔江之用计,六出之忠贞,五丈之遗恨,吾一一于纸上得之矣,于是乎吾益信吾友汪观清先生之妙笔神技,能致神于千载之上也! 《三国演义》得此妙绘,则千年之历史空白至是而得补,从此,陈老莲亦不得专美于前矣! 上海古籍出版社复邀史良昭先生,系以像赞图赞,撰以文字说明,且摘引史料藉为小说情节之印证补充。图文合帙,则丹青妙味,益可求索于牝牡骊黄之外矣。 (责任编辑:admin) |