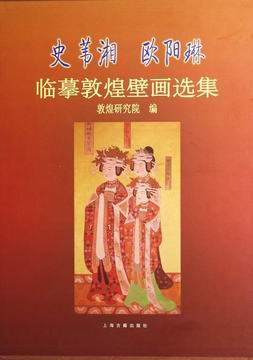

史苇湘和欧阳琳都是敦煌研究院老一辈画家,早在二十世纪四十年代,他们就从南方的天府之国不远万里来到西北的敦煌,开始了敦煌壁画的临摹与研究工作。对敦煌艺术的热爱,使他们沉浸在敦煌艺术的海洋,忘却了周围环境的艰苦与恶劣。从五十年代“反右”运动到十年浩劫期间,远在沙漠中的莫高窟也逃不出政治斗争的旋涡,史苇湘先生被戴上“右派”帽子,遭到批判,并下放农村劳动。七十年代以后,落实政策,才回到莫高窟工作。但就在多次运动的冲击,受到多少不公正待遇之后,他们夫妇始终没有放弃对敦煌艺术执着的追求,没有停止对壁画的临摹和研究。八十年代以后,在中国改革开放的形势下,史苇湘先生多年研究的成果得以发表,他主持编纂的《敦煌莫高窟内容总录》成为了我们认识和研究敦煌石窟的最基本的工具书,他对敦煌壁画内容的考证和对艺术的深入研究,代表了那个时代中国敦煌学研究的重要成果之一。史苇湘先生由于对敦煌石窟的深入了解,对与石窟相关的历史和佛教文献相当熟悉,被人们誉为“活资料”。欧阳琳先生的主要精力用于壁画临摹,她特别对于图案画下的功夫较深,并撰写了与图案相关的论文。在退休之后,她仍然不停地临摹研究敦煌壁画,并试验以布代替纸来绘制壁画,形成了独特的风格。 史苇湘和欧阳琳都是敦煌研究院老一辈画家,早在二十世纪四十年代,他们就从南方的天府之国不远万里来到西北的敦煌,开始了敦煌壁画的临摹与研究工作。对敦煌艺术的热爱,使他们沉浸在敦煌艺术的海洋,忘却了周围环境的艰苦与恶劣。从五十年代“反右”运动到十年浩劫期间,远在沙漠中的莫高窟也逃不出政治斗争的旋涡,史苇湘先生被戴上“右派”帽子,遭到批判,并下放农村劳动。七十年代以后,落实政策,才回到莫高窟工作。但就在多次运动的冲击,受到多少不公正待遇之后,他们夫妇始终没有放弃对敦煌艺术执着的追求,没有停止对壁画的临摹和研究。八十年代以后,在中国改革开放的形势下,史苇湘先生多年研究的成果得以发表,他主持编纂的《敦煌莫高窟内容总录》成为了我们认识和研究敦煌石窟的最基本的工具书,他对敦煌壁画内容的考证和对艺术的深入研究,代表了那个时代中国敦煌学研究的重要成果之一。史苇湘先生由于对敦煌石窟的深入了解,对与石窟相关的历史和佛教文献相当熟悉,被人们誉为“活资料”。欧阳琳先生的主要精力用于壁画临摹,她特别对于图案画下的功夫较深,并撰写了与图案相关的论文。在退休之后,她仍然不停地临摹研究敦煌壁画,并试验以布代替纸来绘制壁画,形成了独特的风格。 史苇湘、欧阳琳数十年如一日,长期在敦煌石窟中从事临摹工作,他们的临摹品渗透着对敦煌艺术的深入理解与感悟。如盛唐217窟的法华经变,人物众多,结构复杂,色彩变化丰富,画家充分把握了唐代绘画用色厚重的特点,又注重线描的精致与细微,临摹品中体现出唐代雄浑的精神。画家还注意到经变中很多极为丰富的细节,如得医图,斋僧拜塔、诵经等场面,单独画出,更使人对唐代精美的壁画印象深刻。盛唐的菩萨形象的精美,表现在服饰层次的丰富,显示出不同的质感,从一个方面也反映了唐代纺织业的发达。壁画上的菩萨,往往飘带、衣饰有很多层次,特别是有一些透明性极强的薄纱,是绘画中的难点。在第217窟《准提观音》、第329窟《说法图》等临摹品中,我们就可以体会到唐代人物画的这种特点的。莫高窟第9窟《女供养人》(欧阳琳史苇湘临),是复原性临摹,画家真实地表现出唐代壁画中的人物风貌和华丽的服饰,从不同色彩过渡和变化之处,差不多可以看出丝织品的质感,表现出古代的锦、缎、绮等不同的区别。 二十世纪四十年代到五十年代,在敦煌文物研究所的研究人员大部分都是美术工作者,他们的主要工作也是临摹壁画,那时敦煌壁画中的很多内容还没有考证出来,洞窟的时代也有很多不清楚。史苇湘先生和其他画家们一边从事壁画临摹工作,一边查阅资料,研究宗教与历史,逐渐把一些问题就搞清楚了。如莫高窟第296窟的《福田经变》、《微妙比丘尼因缘故事画》等等,就是史苇湘先生考证出来的。看着史苇湘欧阳琳临摹的《福田经变》等绘画时,就可以想象当年史先生等前辈专家们是怎样在幽暗的洞窟里一丝不苟地临摹着,同时又对这些内容不断地思考,不懈地研究的。六十年代以后,一些考古工作者来到莫高窟开始对对敦煌石窟进行有计划的考古研究工作,当时的考古学家常常与美术工作者合作,虚心听取长年从事临摹的画家们的意见,从而使考古工作得以顺利展开,而一部分本来从事临摹的画家却因此而参与了考古学研究,在敦煌石窟的分期排年等工作中,发挥出绘画临摹的优势,取得了显著的成果。正如史苇湘先生所说,临摹是研究敦煌艺术的重要方法,有了临摹工作的基础,在考古和艺术研究方面就体现出独特的优势,这正是敦煌研究院老一辈学者的优势和特色。史苇湘、段文杰等一批优秀的学者,在八十年代以后能在敦煌石窟艺术的研究上取得突出的成果,与他们长年的临摹工作密不可分。 史苇湘先生在他的论文中非常强调敦煌艺术是对当时现实生活的反映,从敦煌壁画中我们就可以看到各个时代的社会生活场面。所以在史苇湘先生很关注壁画中那些表现现实生活的画面。榆林窟第25窟的弥勒经变中就有婚嫁图、老人入墓、耕种收获图等,莫高窟第45窟观音经变中有海船图,莫高窟第445窟有剃度图,第159窟有挤奶图,第360窟有宴乐图等等,这些充满社会生活气息的画面,当初画家是怀着多大的热情来绘制的? (责任编辑:admin) |