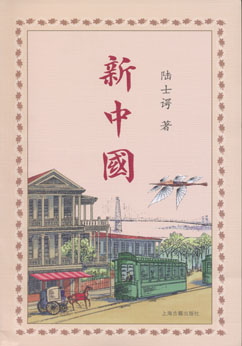

我少儿时代就爱读幻想小说。中国最好看的幻想小说是《镜花缘》和《西游记》。《镜花缘》里的“两面国”和“女儿国”,具有讽刺现实的趣意。英国斯威夫特所写《格列佛游记》里的“大人国”和“小人国”更令人绝倒。好莱坞将它拍成动画片,百看不厌。 我少儿时代就爱读幻想小说。中国最好看的幻想小说是《镜花缘》和《西游记》。《镜花缘》里的“两面国”和“女儿国”,具有讽刺现实的趣意。英国斯威夫特所写《格列佛游记》里的“大人国”和“小人国”更令人绝倒。好莱坞将它拍成动画片,百看不厌。1937年,日军侵占上海,租界沦为“孤岛”。上海市民抗敌怒潮尚未消退,新华影业公司于1938年就拍摄杨小仲编导的《六十年后上海滩》。故事叙述岁末年初,两个穷汉于阁楼枯坐无聊,皆萌生改造家庭、变换世界之念。少顷鼾然入梦,忽地球飞转,光阴荏苒,已是60年后的上海,天上有腾空的直升汽车,高楼下有穿行的地下隧道,豪华的巨宅内设有餐厅、会客室、卧室、浴室等自动转换设备,供人享受富贵舒适的生活。然两人不谙操作,胡乱按动机钮,造成一片混乱。后又误入市政局,值班室内机件设备众多,两人任意扳动,造成天气剧变,寒暑雨雪变化无常。由于两人不适应新的时代,又形态乖异,因而引发出无数笑话。最后两人受惊吓而苏醒,他们的儿孙已是白发老人。这是部幻想片,杨小仲在战乱时代幻想未来和平和富裕生活,受到了观众的欢迎。后来我问曾在商务印书馆工作的杨小仲此影片的题材来源,他说是出自一位医生写的一部理想小说。当时他说的书名我记不得了。这部幻想影片却展现了60年后新时代的上海新面貌。 上世纪40年代,我开始写作,得识散文家陆清源(笔名海岑)。他收藏中外名著,曾与施蛰存先生一起编译世界独幕剧选。一次,他约我去他家闲谈。他家住的是石库门里弄房子,门墙上挂着一块牌子“陆士谔医师诊所”。我跟着他进门,经过前厢房,只见一位老人伏案写作,那就是陆士谔先生。陆清源告诉我,他父亲不但是位名医,还是位小说家。他没有告诉我陆士谔医师所写小说的书名和内容,我也没把杨小仲编导的《六十年后上海滩》影片里的幻想景象与陆士谔先生的小说联系在一起。 上世纪50年代,美国拍摄不少科幻片,其中《恐龙时代》等影片描写远古时代巨禽怪兽的厮杀,给观众带来恐惧和新奇;70年代继以公映的《超人》和《未来世界》,也仅仅是促使人们对科学产生兴趣和向往。80年代,中国踏入改革开放时代。我根据考古学家、科普作家童恩正先生的原作《珊瑚岛上的死光》改编为科幻电影。故事写中国科学家发明高效原子能电池,外国战争贩子企图利用它。中国科学家决心阻止这一罪恶行径,用研制成功的激光器和高效原子能电池,击沉了企图窃取资料逃走的敌人军舰。最后,小岛爆炸了,中国科学家用鲜血和生命捍卫了人类和平。影片放映后,受到社会广泛好评。去年被评选为最受观众喜爱的科普作品,名列第一。科普协会颁发给我优秀编剧奖。 上海图书馆所藏的陆士谔小说《新中国》(一名“立宪四十年后之中国”),是其创作的100多部小说中最为引人关注的。上海古籍出版社整理出版这本《新中国》,编辑盖国梁先生送来校样稿,请我写一篇序言。我一页页认真细读,越读越惊奇,越读越钦佩。这位海上名医,不但写出上海的历史和未来,还开出一帖国强民富的治国药方。 陆士谔大医师创作的《新中国》,写成于1910年(清宣统二年),正是孙中山总理推开世纪大门的辛亥革命前夕。上海由巨贾士绅组成的立宪派,向清皇朝要求还政于民,保障人民言论、出版、集会、结社等自由。上海还成立地方自治公所,创建医院、学校、邮政、交通等公益事业,拆除抵御外敌的城墙和保护地方的武装商团,实行改革和开放政策。陆士谔当时也拥护立宪,在《新中国》小说里,有古与今、新与旧、中与洋的对比与更新,交织成一部建设新中国的理想小说。 (责任编辑:admin) |