|

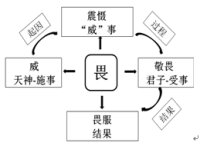

作者肖娅曼 发表信息 汉语史研究集刊(二十),巴蜀书社,2015年 内容摘要:上古所谓“多义词”实际包含性质根本不同的两类:浑沌语(词)、多义词。浑沌语(词)是远古语的流传,越古老语意所含细节越丰富生动且浑然一体,无法分出本义、引申义。浑沌语的发展方式是分化,而浑沌语词的分化,是多义词产生的基础。多义词的发展方式是引申。多义词可以区分出“本义”与引申义。浑沌语的发展趋势是由浑沌而精确、由具象到抽象。多义词发展的趋势是由简而繁。区分二者的标准是:一、是否为同一“剧情”的要素(共时);二、是一身而分数身,还是本职而“兼”数职(历时)。上古字意往往包含浑沌语意与引申语义这两个不同历时层面,二者互相交织,尤显复杂。 多义词被认为是单纯“从本义发展出来的”[1],在这个意义上,它被称作多义词是正确的。可是,“多义词”这一术语的实际含义是非单义词,而非单义词还包含并非来自单义的引申而是原本语意丰富复杂的语词,这类语词语意复杂的原因是浑沌未分。浑沌语词与多义词虽然在语意复杂上有其共性,但性质却根本不同,浑沌语词语意的复杂是其原始性质的遗存,多义词的复杂是因发展的充分;浑沌语词的语意复杂是浑然一体,不可分割,多义词的复杂往往是因跨领域的比喻联系,比喻关系易于分析。 普通语言学告诉我们,词义演变的结果“不外是旧义的扩大、缩小和转移”[2]三种情况。就词义的发展结果与发展方式的关系而言,“旧义的扩大”有引申(派生)说来解释,但对所谓旧义的“缩小”是通过什么途径和方式、以及“缩小”前是怎么回事,普通语言学没有告诉我们。古汉语研究有一个与此相关的“兼职”理论,“兼职”理论是用来解释古汉语的以下现象:“在上古时代,特别是先秦时代,汉字的数量比后代要少得多”[3]。这是古代汉语言学的表述,现代汉语言学的表述是:汉语一个词“古代可以表达很多意思”,表现在语法功能上“古汉语中词类的界限没有现代汉语那样明确”[4]。两种表述实际从字、词、语法三个角度表明了这样的事实:一、上古汉语字(词)的语意复杂,现代汉语词汇的语义简单;二、上古汉语字(词)的语法功能不太明确,现代汉语词汇的语法功能大为明确;三、这种情况是汉语的基本情况,不是个别现象。对古今汉语这样的事实,古汉语界的认识是:“上古字少的原因主要不是由于概念少,而是由于有些字的‘兼职’多。”[5]“兼职”说有一个没有言明的前提:字词的本职是一字(词)一义。这与普通语言学的“本义-引申”说一致,亦即认为,最初的词原本是单义的,“本义”以外的其它意义是后来发展起来的。但是,关于上古乃至远古语言的“单义-引申”说和“引申-兼职”说的依据是什么?如果追问依据,就会发现,这个前提从来没有被讨论过,它只是一个预设。本文将证明,上古汉语语意丰富复杂很多并非“兼职”所致,而是原本如此——语意浑沌未分。浑沌语词无法区分本义与引申义。 一 所谓词义的“缩小”是指“演变后的词义所反映的现实现象的范围比原来的小。”[6]反过来说,这类词“缩小”前原本“所反映的现实现象”比后来大,即原本语意丰富复杂。这就有两个问题需要回答:第一,这原本丰富复杂的语意从何而来?第二,什么原因导致了词义缩小?对于第一个问题,从来没有任何人给过任何回答。对于第二个问题,语言学的回答含混笼统,不能解释语言实际。我们从语言学含混的解释入手。我们教材说“‘臭’原指一切气味,包括香味和臭味”,“现在只指臭味”[7],这是“臭”的语义缩小了。这部广泛采用30多年的普通语言学经典教材古汉语学者也都非常熟悉,但却没有人指出:说今天的“臭”比上古汉语“臭”的语义缩小了,此说不妥。因为语言学所说的“缩小”这一术语含混不清,没有区分因一些含义消失而“缩小”和原有载体将一些含义分给了别的载体这两种情况。“臭”各义无一消失,不存在缩小问题,而是载体由一个分化为多个(臭→臭、香、嗅)。为区分两种截然不同的情况,应称含义消失为“缩小”,载体一变多为“分化”。 对“臭”例并非语义缩小,而是语意分化,我们做两点具体讨论: 第一,上古“臭”除“香味和臭味”之外,还有动词“嗅”之意。也就是,“臭”上古的语意是嗅觉器官及其功能之一整套含意:闻—臭、香。《汉语大字典》“臭”的第一个义项即:“闻,用鼻子辨气味”,并指出臭“后作‘嗅’”。对“臭”的“嗅”义,《说文》:“以鼻就臭也。”《玉篇·鼻部》引《说文》此训后注:“亦作嗅”。这就是说,“臭-嗅”是古今字,今字“嗅”之意,原包含于上古的“臭”中。 第二,说今天的“臭”比上古的“臭”语义缩小了,那“臭”的“嗅”和“香”之义哪里去了?根据语言学理论,语义缩小的原因有二,一是“旧事物的消失”,二是“词汇系统的变动”[8]。“臭”后来只有臭义,没有嗅、香二义,嗅、香二义消失了吗?当然不可能。嗅-臭-香三义必然相生相伴,不可能其中之一自己孤立消失。这是一方面,另一方面,伴随“臭”不再负载嗅、香二义,“嗅”字和“香”字出现了。根据语言学理论,新词的产生是“现实中出现”了“新的事物”,“语言为表达这些新事物的需要而产生”了新词[9],可虽然“嗅”“香”是新字,也是新词,但却不是新义。这就是说,“臭”与“香”“嗅”三字的关系,根本无关旧事物的消失或新事物的产生。它们的关系是“臭”的嗅、香、臭这原本浑然一体的含意分化了,其标志就是嗅、香二字(词)的出现。这种情况不是“缩小”,而是分化。 不仅词义的“缩小”这一术语语意含混不清,“词汇系统的变动”这一解释也很含混。因为我们教材关于这一原因的论述,是与划分由细到抽象导致旧词的消亡联系在一起的。[10]可“臭”的发展恰恰相反,它是由丰富复杂到具体,即由浑沌到分化。 研究汉语词义的发展,传统小学的古今字理论值得注意。古今字问题不仅是新旧文字的替换问题,它更是古汉语词意分化、新词产生的标志,被视作古今字的“臭”“嗅”,正是这样,“嗅”字的出现是新词产生的标志。凡涉新字是古字词意分化者,此新词必与新事物无关。 追踪上古“臭”的嗅、香、臭三义的去处,我们会发现,不仅“嗅”字出自“臭”,“香”字也出自“臭”。语音上,“嗅”“臭”“香”今天为三字、三音,但最初“臭”“嗅”为一音,均晓母,幽部;而“香”与“臭”同属晓母,应该也是“臭”的分化(根据笔者及研究生研究,词语语音的演变有一个尚未发现的基本规律:韵母易变,声母不易变)。文字上,“臭”甲骨文就有,“嗅”上古传世文献仅见3例(《论语》、《庄子》《列子》各一例),“香”字比“嗅”字出现早(《诗经》中见2例),但晚于“臭”。因此,无论文字、音韵、训诂,都表明:“臭”与“嗅”“香”的关系是浑沌与分化的关系。 二 文字学的古今字理论实际隐含了浑沌-分化观。说“今字由古字孳乳分化而来”[11],“孳乳”的基础是单纯本义,而“分化”的基础即语意的浑然一体。只是语言学还未清楚地意识到古今字理论中的“分化”说包含的深刻涵义。 古今字理论中“分化”的基础,古汉语学是有思考的,这就是前文所说的“兼职”说。“兼职”说一方面与浑沌-分化观有一致之处,另一方面又是错误的。因为上古汉字的“兼职”说的确切含义为:先秦汉“字”的职能为:本职(本义)+兼职(引申义)。这种理论遭遇的难题是:无法确定本义与引申义。例如,上古“臭”的嗅、香、臭三义,谁是“本职”或“本义”,谁又是“兼职”或“引申义”呢?没法确定!因为香、臭、嗅三义相生相伴,不存在谁先谁后的问题,当然,也就不存在引申的问题。 上古这类数义相生相伴、无法分出谁先谁后的“多义词”数量很多,各义项间的关系都无法用本义-引申义来解释。这些义项许多后来分化,并以音形的分化作为标记,我们认为,这类情况分化之前,其语意的性质不是“多义”,而是浑沌未分。这类字(词)语意的浑沌程度不同,语意丰富复杂程度亦有区别,但无论复杂程度如何,都有语意浑然一体,无法区分本义、引申义的共同特征。举例如下: 买-卖(明母、支部) 甲骨文只有“”,即“买”字,无“卖”字,买、卖二义均作“买”。《说文》:“买,市也”《说文》这个“市”指贸易、交易,语义包含了买与卖。《尔雅·释言》“贸,买也。”“贸”即贸易、交易,当然关涉买卖双方,《尔雅》不说“贸,买卖也”,只说“贸,买也”。这说明《尔雅》《说文》与甲骨文一致,后世的“买”“卖”二字当时为一字,即“买”。文字上,“买-卖”二字为古今字;语音上,“买-卖”一体,读为明母、支部。 该怎么看待“买”“卖”二字的语义与“买”字的买卖二义的关系呢?“本义-引申”说不行。因为买、卖二义始终相生相伴,二者互以对方为条件而存在,不可能一是本义,一是引申义。唯一合理的解释是“浑沌-分化”说,即先秦“买”字(词)的买卖二义后来分化为买、卖二字(词)。 在以物易物的远古时代,“买”和“卖”是同一主体“贸”的完整含意,因为买方同时也是卖方,卖方也同时是买方,所以“买-卖”在那个时代是浑然一体,不可分割的。有了货币这个中介物后,买卖才具备了能够分解开的可能性,也才可能慢慢分化为买、卖二词。从“买”字从“贝”可以看出,“买”字产生时,虽然货币(贝)这个中介物已经出现,纯粹以物易物的情况开始发生变化,但语义上,“买”的贸易即买-卖二义尚未分化,仍然浑然一体。后来,买、卖二义分化开来,“买”逐渐分化为“买”“卖”两个字词,并且逐渐以语音和文字标记了这种区分。从《诗经》的“氓之蚩蚩,抱布贸丝”(《卫风·氓》)这诗句看,《诗经》时代以物易物仍然非常普遍,“买”的买-卖(贸)二义那时仍然浑然一体,仍为一词一音一字。 到《说文》时代,“买”的买-卖二义已分化开,体现为两个字。“买”,《说文》曰:“市也。”“卖”,《说文》曰:“出物货也。”但当时“买”“卖”二字仍然一读,仍读明母、支部。 见-现(匣母、元部) 甲骨文只有“”(见),《说文》也只有“见”,无“现”字,见-现二义那时均作“见”。《说文》:“见,视也。”“视”,《说文》:“瞻也。从见、示。”“示”即现。《尔雅·释诂》也从见、现两方面释“见”的:“遘、逢、遇、遻(è),见也。显、昭、觐、钊、觌(dí),见也。”即“见”有“遇”和“显”两组含意。《广韵》、《集韵》与《尔雅》的训释相同,对“见”也有“现”的释义,例如《广韵·霰韵》:“见,露也。”《集韵·霰韵》:“见,显也。”上古“见”作“现”讲是常识,例子很多,如《周易古经·干》:“见龙在田”之“见”,作显现讲。“见-现”一字直到南北朝还是这样,著名的北朝民歌《敕勒歌》:“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”中的“见”作“现”讲,此为人所共知。 “见”的见-现二义也无法确定谁是本义,谁是引申义。见-现不是本义-引申义关系,而是浑沌未分的关系。因为“见”这样的的事件,必然关涉主体、客体两个方面,主体的“看见”,从客体方面言,就是“显现”,二者浑然一体,不可分割。正如我们看见天上的星星,从这些恒星的角度看,实际是它们发出的光不知经过多少光年到达了地球。 畏-威(影母,微部) 甲骨文只有“”(畏),无“威”字。虽然“畏”“威”二字关系不像“买-卖”、“见-现”那样明显,为人熟知,但上古“畏威”不分,实为一词。 《广雅·释言》:“畏,威也。”《集韵·微韵》:“威,古作畏。”《大戴礼记·曾子立事》:“弱者畏。”王聘珍解诂:“畏者,畏威也。”《尚书·吕刑》“虽畏勿畏,虽休勿休。”蔡沈集传:“畏、威古通用”。这里所谓“通用”,指一词二字,所以通用。古训中,“畏”“威”相训的例子很多。 从上古语料看,“畏”义与“威”义也往往是浑然一体,不可分割的。例如: 夏氏有罪。予畏上帝,不敢不正。(《尚书·汤誓》) 天畏棐(féī)忱。(《尚书·康诰》)孔颖达疏:“(所以去恶政者,)以天德可畏者,以其辅诚故也。” 德威惟畏,德明惟明。(《尚书·吕刑》) 我其夙夜,畏天之威,于时保之。(《诗经·周颂·我将》) 胡不相畏,不畏于天?(《诗经·小雅·雨无正》) 仲可怀也,父母之言亦可畏也。(《诗经·郑风·将仲子》) 鲁人告于齐曰:“寡君畏君之威,……”(《左传·桓公十八年》) 《诗》曰:“畏天之威,于时保之。”敬主之谓也。(《左传·文公四年》) 爱之如父母,仰之如日月,敬之如神明,畏之如雷霆。(《左传·襄公十四年》) 上古“畏”不仅有威的含义,还有“敬”“心服”的含义。例如:《大戴礼记·曾子立事》:“祭祀而不畏。”王聘珍解诂:“畏,敬也。”《论语·子罕》:“子畏于匡。”皇侃疏:“心服曰畏。”《论语·季氏》:“君子有三畏。畏天命,畏大人,畏圣人之言。小人不知天命而不畏也。”皇侃疏:“心服曰畏。”《礼记·曲礼》:“畏而爱之。”郑玄注:“心服曰畏”。《大戴礼记·五帝德》:“死而民畏其神百年。”王聘珍解诂:“畏,心服也。” “畏”“恐”“惧”今天同义,但在上古“恐”“惧”同义,“畏”与“恐”“惧”不同义。《尔雅·释诂》:“战、栗、震、惊、戁、悚、恐、慑(shè),惧也。”《尔雅》中无“畏”字,有“威”字,上古“畏”“威”一词,《尔雅》中的“威”即“畏”。《尔雅·释言》:“威,则也。”而对“则”,《尔雅》是用“是”“典”“法”“刑”“范”“矩”“恒”“律”“常”等来训释的,也就是说,“畏”的对象是正面的“则”,“则”是人不能违犯、不敢违犯的。同时,“畏”者也具有正面意义,孔子说君子有“三畏”,而小人“不畏”,也就是“畏”者是君子,不“畏”者是“小人”。所以,上古的“畏”还含敬畏、心甘情愿乐意“畏”之意。这样,上古“畏”语义上与威、畏、敬等含义浑然一体,不可分割。 《现代汉语词典》里,“畏”只有“畏惧”一义[12],没有“威”“敬”的含义,从语法功能角度看,现代汉语“畏”单独作动词用的范围很有限,基本只作构词语素。而在上古汉语里,“畏”有多重语法功能。例如: 名 词:畏至不?(令人敬畏之事会到来吗?《甲骨文合集》19484) 及物动词:岂敢惮行,畏不能极。(《诗经·小雅·绵蛮》“畏不能极”郑笺:“畏不能及时疾至也”) 不及物动词:胡不相畏,不畏于天?(《诗经·小雅·雨无正》) 形容词: 夫畏涂者,十杀一人,则父子兄弟相戒也。”(《庄子·达生》陆德明释文引司马云:“阻险道,可畏惧者也。”此例“畏”,《汉语大字典》解释为:“险恶、可怕。” 如果从语义角色的角度看,现代汉语的“畏”只表示作为受事的人的不自主的心理状态。而上古,“畏”不仅有作为受事的人的不自主的心理状态之意,还有作为施事的行为、心理的含义,并有作为受事“畏”的心理状态下的行事表现。总之,一个“畏”字反映的是整个事件的起因、过程、结果,双方的心理状态等等。可以将上古“畏”所包含的语意及关系简示如下:  荒-芜(荒,晓阳;芜,明鱼) 甲骨文无“荒”“芜”二字,有“ ”(亡)字。“亡”,徐中舒主编《甲骨文字典》:“读如有无之无。”[13]刘兴隆《新编甲骨文字典》:“卜辞用作有无之无。”[14]《集韵·虞韵》:“无,或作亡。”《论语·雍也》“有颜回者好学,……不幸短命死矣。今也则亡,未闻好学者也。”邢昺疏:“亡,无也。” 知道了“亡”与“无”的关系,再来看“无”与“芜”以及“荒”的关系。 《说文》:“芜,薉也。从艹,无声。”徐灏注笺:“无芜盖本一字,因无借为语词,又增艹作芜耳。”清谢彦华《说文闲载》:“余意无芜为古今字。……《释文》云:‘古本作无。’……从艹者为后出之字。”这就是说,“亡”为“无”的古字,“无”为“芜”的古字。 “荒-芜”今天字、音都不同,是一个双音节词,但它们应该是复辅音时代的一个复辅音语词。清吴楚《说文染指·释无无》:“《林部》:无,丰也。其实无即荒芜本字,无与荒等也。”吴楚说“无”是“荒芜”的本字,而不说“无”是“芜”的本字;说“芜与荒等”,不说“芜与无等”,显然是要强调“芜”与“荒芜”这个联绵字(词)的关系,而不是其中某个单字的关系。从语音上看,“荒-芜”语音关系密切。主张汉语曾有复辅音的学者举出了不少形声字的主谐字与被谐字为明母和晓母的关系,例如:勿-忽 亡-肓 每-悔 微-徽 黑-墨 尾- 瞢-薨 民-昬。这些例子表明:明母字与与晓母字的关系不是偶然、零散的关系,而是成系统的对应关系,而“荒”声母为晓,“芜”声母为明,正是晓明关系。笔者的研究认为[15],复辅音是人类语言发展的必经阶段,上古喉音(晓母)与唇音(明母)是最原始古老的语音,我们先祖发音器官是由僵硬到逐渐灵活自如的,最初从喉部到唇部都很僵硬时,尚无声韵之分,也没有喉音和唇音。喉音唇音是在人的发音器官比较灵活后开始出现的,但最初是以复辅音的形式出现,后来才分化开来。最原始的喉音即黄侃所谓“深喉音”影母(笔者称为浑喉音,即含混不清的喉音),所谓“晓母”即黄侃所说“浅喉音”是人的喉部比较灵活后,比影母受阻面更小更靠前的喉音。靠着舌头开始生硬的滑动,发音器官逐渐变得灵活自如可控,人由此逐步具备了使用发音器官的任何部位发音的生理条件。生硬笨拙滑动音的出现,也就是复辅音的出现。“浅喉音”晓母和唇音明母因距离最远,最容易与喉音分离开来发音,应该是最早出现的复辅音。此外,“芜-荒”的韵母分别为鱼、阳,是音韵学的对转关系(所谓“对转”“旁转”是共时概念,即以甲乙双方已经存在为前提。但笔者认为,音韵学的“转”实际应为发生学概念,即甲乙二者一为元音,一为从元音中分化出来的子音),说明“芜-荒”的韵母也有密切关系。因此,笔者认为“荒芜”是复辅音时代的一个复辅音词的复辅音分化后的表现形式。笔者认为,吴楚说“无”是“荒芜”的本字是不知道单音词来自复辅音(联绵词)的分化,实际“荒亡”(荒无)才是“无”之母。 概言之,“亡”为“无”的古字,“无”为“芜”的古字,而“亡”来自复辅音时代的联绵词“荒亡”(→荒无→荒芜)的分化。 再来看语义,“荒”的语义包含了“芜”的语义,“芜”的语义是“荒”语义的分化。下面分别讨论: 芜 1、丛生的草;草很丰盛。《小尔雅·广言》:“芜,草也。”《尔雅·释诂》:“芜,丰也。”徐灏为《说文》“芜,薉也。从艹,无声”注笺:“无芜盖本一字,因无借为语词,又增艹作芜耳。丰芜与与芜薉兼美恶二义,尤乱训为治,徂cú训为存耳。”清谢彦华《说文闲载》:“《释诂》:‘芜、茂,丰也。’” 2、广袤原野上荒草丰茂。清吴楚《说文染指·释无无》:“无即荒芜本字,无与荒等也。荒本大荒之荒,草木虽丰盛而未加治理则财用未兴,故又为虚荒之荒。” 3、田地荒废而多草。《说文·艹部》:“芜,薉也。从艹,无声。”《国语·周语下》:“田畴荒芜。”韦昭注:“芜,秽也。”《吕氏春秋·辩士》:“弗除则芜。”高诱注:“芜,秽也。”《楚辞·招魂》:“主此盛德兮,牵于俗而芜秽。”王逸注:“不治曰芜,多草曰秽。” 从古训可知,“芜”上古非今人所知抽象的荒芜之意,而是包含指称:草、原野、田地,庄稼,并且不仅含贬义——荒芜,也含褒义——丰茂,而这些语义是浑然一体的。“芜”是一幅完整生动的画面:原野上种满庄稼的田地因无人治理而荒废,荒草丛生,十分茂盛。所谓“芜”的美恶(褒贬)之意,是客观景象与主观感受的冲突。客观景象:原野的原生态景象,原野一望无际丰茂的野草——美。主观感受:已经种上庄稼的辽阔土地,因天灾、人祸而荒芜,荒草茂盛遮蔽了庄稼,呈现出一派荒凉、衰败的景象——恶。所谓“丰芜”,是就景象本身言,无涉人的希冀。所谓“芜秽”,是就人的付出、希冀而言。“芜”描绘的景象,是客观景象(丰芜)与主观感受(芜秽)的浑然一体。 荒 “荒”有上述“芜”的所有语意,但超出“芜”的上述语意。将“荒”超出“芜”的语意的非引申义列出如下: 1、掩;覆盖。《说文·艹部》:“荒,芜也。从艹,巟声。一曰艹淹地也。”段玉裁注本“淹”作“掩”。《尔雅·释言》:“荒,奄也。”《诗经·周南·樛jiū木》:“南有樛木,葛藟lěi荒之。”毛传:“荒,奄也。” 2、收成不好,凶年。《尔雅·释天》:“果不熟为荒。” 3、大开荒、大开拓。清吴楚《说文染指·释无无》说:“荒本大荒之荒”。《诗经·周颂·天作》:“天作高山,大王荒之。”严粲《诗辑》:“治荒为荒”。[16]毛传:“荒,大也。”毛亨所说“大”,应该意为大开荒、大垦荒。 “荒”语义上比“芜”多出的这几个意思中的前二义,实际也属上文所述“芜”的画面,可以把它们补充进去:原野上种满庄稼的田地因无人治理而致荒,荒草丛生,十分茂盛,遮盖了庄稼,一派灾荒年景。“荒”还含气势宏大的“治荒”之意。 “治荒”与“致荒”今人只能看到对立,看不到上古它是对立统一的,即浑然一体的,正如买-卖、见-现。无论治荒、致荒都与辽阔的土地、丰茂的野草分割不开,而治荒与致荒是“荒”这一画卷展开的两个阶段,这两个阶段不是截然分开、而是会互相转化的,正如买-卖、见-现的互相转化。因而,“荒-芜”的上述丰富含意,同样无法确定谁是本义,谁是引申义的。对“荒”的这些丰富复杂意义之间的关系,以及“荒”意与“芜”意的关系,合理的解释是从浑沌未分到浑沌-分化。 三 正如本文开篇所述,语言学所谓“多义词”,实际包含了两种性质根本不同的情况,一是原始的浑沌未分(被视作“多义”实为以今律古所致),一是由“本义”引申形成的多义。浑沌语词与多义词之所以被混淆,是因为二者今天看来语意都复杂不单纯。通过前文实例的分析,可以归纳出二者的本质区别,这表现在以下几个方面: 第一,复杂性质不同。浑沌语的复杂是同一认知领域某事情的情景式的细节丰富的复杂,有如一幅动态画卷的不断展开,情意丰富而浑然一体。多义词的复杂是不同义项各属不同领域因比喻关系联系在一起,即这些意义不是一幅画卷中的要素。 第二,发生学关系不同。浑沌语源自人类语言的原始状态,越原始的语言浑沌程度越高,表现为语意越丰富复杂,越是词句不分。浑沌语的分化是多义词产生的基础,没有浑沌语的分化,就没有所谓“本义”,也就没有所谓“引申”,当然就没有多义词。浑沌语是多义词之母。 第三,发展方式不同。浑沌语的发展方式是由浑沌而分化,多义词的发展方式是由“本义”(浑沌语的分化义)而引申,由一个特定领域发展到其他领域。 第四,发展方向相反。浑沌语发展的方向是由情意丰富、浑然一体分化为较原先单纯的多个浑沌语词,从分化词的角度看即由浑沌而精确;多义词的发展方向是由简而繁。 凡从远古发展下来的词,其语义大都呈现复杂状态,浑沌语意与引申语义交织在一起,需要仔细辨别。《汉语大字典》“荒”字下共有义项20以上,其中茂盛的草、旷野田地荒废多草、(草)覆盖(庄稼)、灾荒之年这些语意是源自远古的浑沌语意,而“具有”“荒淫”“荒废”这类与原野、荒草、衰败的庄稼这幅画卷无关的意义是引申义或抽象(泛化)义。每个字词都是一个语义系统,它包含不同的历史层级,浑沌语意与引申义这些不同语义层级交织在一起,情况尤为复杂。如果没有语义的历史层级观,就只能看到一团乱麻般互相牵连的“多义”。 印第安土著语是20世纪地球上最古老的语言,上古汉语与印第安土著语在语意丰富、浑然一体上有着惊人的相似(此处不述其它相似处)。为认识印第安土著语的浑沌语性质,先介绍一下法国语言学家泰尼埃尔的“戏剧”语言论(语法学称为“配价理论”)。泰尼埃尔持语言的动词中心论,认为“(一个)动词代表一整出小戏剧”,而这一整出戏“必然包括情节过程,……人物和环境”[17],不同的戏剧会有不同的情节、过程、人物和环境,所以和不同的动词搭配的情节语、过程语、人物语、环境语也不同。泰尼埃尔的“戏剧”语言论是关于今天的动词与句中所有其它成份的搭配关系的理论,但人类语言的早期,语言的每一出小戏剧不是不同的词组合而成的,而是一个浑沌语就是一出小戏剧,浑沌语这个小戏剧里的情节、过程、人物、环境浑然一体,不可分割。今天一个语句中的主语、谓语、状语、定语、补语、宾语等成份,是浑沌语逐步分化而来的。因此,区分浑沌语和多义词的第一个标准,就是看这些语意是一出戏里的要素,还是与该剧情无关的意义。 1、是否为同一剧情的要素(共时) 例如今天的形容词“长”和动词“长”,读音不同是两个词。王力主编的《古代汉语》通论(四)讲引申义时,举到“长”的首长义是引申义,但对“长”的生长义和长短义,却并未视作引申关系。[18]书中回避了二者究竟是什么关系这个问题,今天可以回答这个问题了:因为生长的“长”和长短的“长”最初是一出戏里的情节和情景,二者浑然一体,不可分割。而“首长”之义却与此剧情无关,只能是引申而来。前文的“臭”的嗅-臭味-香味、“买”的买-卖、“见”的看见-显现、“畏”的畏惧-威严-敬服、“荒”的荒芜、草之丰茂、草掩盖庄稼、灾荒年景,分别就是“臭”“买”“见”“畏”“荒”这几出戏里的剧情,缺了其中的某个要素,剧情就不完整,就不是那出戏。而“臭”的狠狠地之义(臭骂),“买”的博取、追逐义(买誉成名),“见”的见地、见解义,“畏”的嫉妒义(畏公子之贤能),“荒”的破烂义(拾荒),则与原剧情无关,没有引申或抽象就没有这些意义。 2、是一身而分数身,还是本职而兼数职(历时) 这是指上古原本一字所有的浑沌语意,后来分化为数义数字(词)。上文的臭→嗅、臭;买→买、买;见→见、现;畏→畏、威;荒→荒-芜即是如此。另一典型之例:甲骨文、《说文》之“亯”(),后来分化为三个字词:享(xiǎng)、亨(hēng)、烹(pēng)[19]。翻开《汉语大字典》,一字之下的义项,动辄十几数十条,今天的《现代汉语词典》字条比《汉语大字典》多了六倍多,这多出的六倍多字条多数并非因于新事物,而是出自一字多义(所谓“兼职”)的分化。 中外语言实际都表明,越是晚近的语言,语义越精确,亦即越单纯,越古老的语言语义越不单纯。人类语言学家对原始部落语言的调查显示,原始部落语有以下两个特点:一是语意具体、丰富、情景生动;二是词句不分。美国著名人类语言学家萨丕尔举过美国犹他州印第安派乌德语(Paiute)的一例: Wiitokuchumpunkurüganiyugwivantüm(ü)[20] 意思是:将要坐着用刀割一只黑牛的人们。实际上,英语、汉语等都无法翻译印第安语,因为我们只能将它要么翻译成一个复杂的词组,要么翻译成一个复杂的句子,但这表达了复杂语意的形式却既非词组也非句子,而是词句一体的“语”。法国人类学家列维·布留尔说:“北美印第安人所操的语言的一个最触目的特征,是它们特别注意表现那些为我们的语言所省略或者不予表现的具体细节。”[21]布留尔为澳大利亚、巴西西北部原始部落人拥有说复杂语言的能力和记忆力而惊叹,同时也为他们不能数出多于3的数而震惊。对我们来说,无论比3大多少的数说来或数来,都远比说印第安土著语轻松简单。认知心理学认为,认知水平越高抽象能力越强,数字和所谓语义单纯的词,性质是抽象,而非简单。原始人认知水平低,所以抽象能力很差,但具象思维、记忆力却很强。表现在语言上,就是印第安土著语学者盖捷特所说的“绘声绘影”“如画一般述说”的特点[22]。 语义的简单与抽象能力高密切相关,语意的细节丰富、形象生动与浑沌未分相关。照我们想来,一个湖泊名是一个专有名词,语义应该简单单纯,但事实却不是这样。美国印第安土著语中,有这么一个长长的湖泊名haroggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg,它不仅指称那片水域,它还包含“你在你那边捕鱼,我在我这边边捕鱼,中间没有人捕鱼”[23]的意思。这个湖泊名简直包含了一个生动的故事:一片水域、这片水域的景象、湖泊周围生活的人们、湖里的鱼、人的生存活动——打渔、人的活动范围——湖泊两侧、人的活动不能达到的地方——湖泊的中央,这么丰富的细节都体现在一个湖泊名里,并且它们浑然一体,不可分割。古汉语的字词(浑沌语词)的细节有的还比较丰富,例如“荒”,也有完整的故事和丰富的情节:广袤的大地,丰茂的草,大地上的人,人的活动——大开荒,大开荒的结果——开辟了耕地、种上了庄稼、因遭遇天灾或人祸致使庄稼被荒废,一望无际的大地荒草茂盛,掩盖了庄稼。 语言学给印第安土著语的“多式综合语”这个术语中,唯有“语”这个术语贴切,“语”即非词非句,但表达完整语意。印第安土著语和古汉语语意的丰富性,绝非来自多个要素的组合,而是浑沌未分或浑沌程度比较高。所谓“多义词”“多式综合语”的认识,是以今律古所致。原本浑然一体的丰富语意,我们只能以今天的认知方式来认识,只能以今天的方式来表述,所以也就只能看到其“多义”,很难看到它的浑然一体、不可分割性。我们认为,“语”是词、句之母,词、句是浑沌语充分分化的结果,印第安土著语是浑沌语已经分化,但尚未充分分化到“语”解体为词这个阶段的语言。印第安土著语和地球上其他原始部落语,是观察人类的语言由原始状态向词句状态发展的活化石。 地球上的所有语言莫不是从浑沌到分化。有古代文字而可以进行历时语言对比的语言只有两个:汉语和拉丁语,上古汉语语意的丰富生动与印第安土著语类似,而古拉丁语词句不分也与印第安土著语类似。1660年出版的西方传统语法的经典理论著作《普遍唯理语法》中,举了9例古拉丁语:existit(存在着)、quiescit(呆着)、friget(是寒冷的)、alget(冷却了)、tepet(是温暖的)、calet(是热的)、albet(是白的)、viret(是绿的)、claret(是亮的)。这一组语言形式“看起来像是一个词,实际是一个句子”[24],亦即古拉丁语尚存词句(浑沌)一体的遗迹。 人类语言的原始浑沌状态,是一个必经的阶段。这一点也可以通过婴儿的语言来印证。婴儿语言都必定要经过所谓“一字句”或“单词句”阶段,而婴儿所说的“字”“词”绝非单纯的概念,而是特定情景中婴儿的情感、需求等浑然一体的婴儿浑沌语。细节的丰富与浑然一体,是人类早期的认知特征,抽去细节后的抽象概念,是人类后来达到的认知水平。我们年少时“形象思维”能力强、记忆力强,随着年龄的增长,抽象思维能力发展起来、形象记忆力减退。作为个体的人的认知与语言的发展历程,是人类认知与语言发展史的缩影。各种证据表明:语词细节丰富的程度是人类语言原始程度的反映,词义的单纯是人的抽象思维能力发达的反映。浑沌语的发展趋势是,由丰富浑沌而抽象精确。在分化的基础上,词义才有引申的条件——引申的基础“本义”的出现,才可能由简单而复杂。 人类早期语言的单纯说没有任何证据,而浑沌说有人类学、古代语言、原始部落语、婴儿语言的充足证据。确立语言的浑沌-分化观,认识到它是语义发展引申说的基础,不仅上古汉语的很多谜团会由此解开,语言学关于人类语言发展的一整套错误观念,也将由此开始被反思。 [1] 王力主編:《古代漢語》上冊第一分冊,中華書局,1978年,第81頁。 [2] 叶蜚声、徐通锵:《语言学纲要》,北京大学出版社,1997年,第252页。 [3] 王力主编:《古代汉语》上册第一分册,中华书局,1978年,第153页。 [4] 叶蜚声、徐通锵:《语言学纲要》,北京大学出版社,1997年,第246页。 [5] 王力主编:《古代汉语》上册第一分册,中华书局,1978年,第153页。 [6] 叶蜚声、徐通锵:《语言学纲要》,北京大学出版社,1997年,第253页。 [7] 叶蜚声、徐通锵:《语言学纲要》,北京大学出版社,1997年,第253页。 [8] 叶蜚声、徐通锵:《语言学纲要》,北京大学出版社,1997年,第244页。 [9] 叶蜚声、徐通锵:《语言学纲要》,北京大学出版社,1997年,第244页。 [10] 参看叶蜚声、徐通锵:《语言学纲要》,北京大学出版社,1997年,第244页。 [11] 俞理明、雷汉卿主编《古代汉语》,重庆大学出版社,122-123页。 [12]《现代汉语词典》的“后生可畏”之“畏”是文言用法,解作“佩服”,可以看做是对“畏惧”的积极理解。 [13] 徐中舒主编:《甲骨文字典》,四川辞书出版社,1990年。 [14] 刘兴隆编:《新编甲骨文字典》,国际文化出版公司,1993年。 [15] 参见肖娅曼:《上古联绵词为远古复辅音之遗存——<</SPAN>诗经>联绵词前字影母奇高的浑沌语言学解释》,《汉语史研究集刊》(十八),巴蜀书社,2014年。 [16] 转引自向熹《诗经译注》,商务印书馆,2013年,第486页。 [17] 吕西安·泰尼埃尔:《结构句法基础》,《西方语言学名著选读》,胡明阳主编,中国人民大学出版社,1999年:221页。 [18] 王力主编:《古代汉语》上册第一分册,中华书局,1978年,第83页。 [19] 肖娅曼:《上古“亯”的浑沌性与分化性——浑沌语言学的一个古汉语例证》,《汉语史研究集刊》(十五),巴蜀书社,2012年。 [20] 爱德华·萨丕尔:《语言论》,商务印书馆,2002年,第27页。 [21] 列维·布留尔:《原始思维》,丁由译,商务印书馆,1985年,第132页。 [22] 转引自列维·布留尔:《原始思维》,丁由译,商务印书馆,1985年,第139、161页。 [23] 王后:《词的长短》,《浙江大学学报》(社会科学版)1991年第2期,第112页。 [24] 安托尼·阿尔诺、克洛德·朗斯诺:《普遍唯理语法》,张学斌译,姚小平校注,湖南教育出版2001年,100页。 (责任编辑:admin) |