|

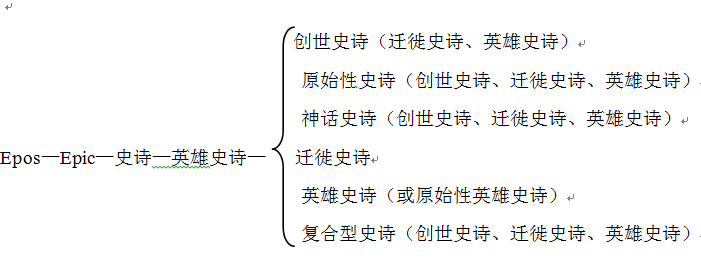

[摘要]20世纪初,西方的“史诗”概念传入中国以来,南方史诗的类别研究受到特定历史时期的意识形态及价值观的深层影响,呈现出不断扩大化、复杂过趋势,先后提出了“神话史诗”、“原始性史诗”、“创世史诗”、“迁徙史诗”、“英雄史诗”、“复合型史诗”等不同概念类别,1980年代以前的史诗类别研究主要受到社会进化论及马克思主义文艺观的影响,1980年代后主要受到了民俗学理论流派的影响,并导致了南方史诗研究从“资料取向”转向“学科取向”的范式转换,南方史诗不再仅仅视为与作家文学相对的“民间文学”,而是重新定位为与民众生活世界密切相关的口头传统,成为族群历史“范例的宏大叙事”,从而极大开拓了南方史诗类别研究领域。 [关键词]南方史诗;神话史诗;原始性史诗;创世史诗;迁徙史诗;复合型史诗 引 言 与西方的史诗研究传统相比,我国的史诗研究,尤其是南方史诗,仍处于“先天不足,后天失养”的状况。“先天不足”是指与西方两千年从未间断的史诗研究传统相比,中国的史诗研究历史不足百年;“后天失养”是指从20世纪中叶到80年代初期,国内史诗研究基本上为“社会进化论”及马克思主义文艺观所统摄,史诗充当了为社会发展规律及民间文学类型学提供佐证资料的工具,直到80年代中后期以后才逐渐从“资料取向”转向“学科取向。”[①]。 从国内史诗研究状况而言,北方史诗研究成果及影响明显大于南方史诗研究,这除了与众多学者深入调查研究,吸纳国内外学术成果,进行跨学科、跨领域、跨机构的多年持续研究的诸因素密切相关外,与北方史诗类型多为长篇英雄史诗,与《荷马史诗》类型较为相近也有内在因素。 相形于北方民族的史诗研究,南方民族的史诗研究为历史学、宗教学、文学、神话学等等学科所覆盖的局面仍未打破,这种“作为文学文本的史诗”研究忽略了其作为活形态的口头传统的性质,没有顾及到史诗与民众生活、精神世界相依相生的深层关系,从而忽略了对史诗的叙事传统、程式特征、演述模式、仪式叙事、叙事范型、传承人、文本类型等方面的深入研究。在这些问题中,南方民族史诗的类型界定一直是个纷争不已的学术悬案,这一个“老大难”问题直接影响到南方史诗研究的本体认识论及研究走向等重大学术课题。笔者希望通过对这一研究课题学术史的梳理,探讨研究中存在的一些问题,以期推进南方史诗的可持续深入研究。 一、南方民族史诗的类型诸说 回溯南方民族史诗类型研究历程,学术界对南方民族的史诗类型界定,主要有“神话史诗”、“原始性史诗”、“创世史诗”、“迁徙史诗”“英雄史诗”、“复合型史诗”等六种。 在这些南方史诗类型中,“创世史诗”的提出较早,据李子贤研究,“创世史诗”这一学术概念最早出现于1927年开明书店印行,黄石著的《神话研究》。该书第二章《巴比伦神话》中的第二节《创世纪》提到:“巴比伦的创世神,以史诗的形式,歌唱传诵,称为创世史诗(The epic of creation)。”[②]1924至1928年,黄石在广州白鹤洞协和神科大学读书,跟随校长龚约翰博士(Dr. John S. Kunkle)研究宗教史,翻译了很多西方民俗学理论文章,并应用于对国内民俗现象的分析中,这些文章在1923年陆续发表于《晓风周报》上,后由开明书店于1927年集成《神话研究》单行本发行。[③]黄石的神话研究对我国早期民俗学研究产生了重要影响,在20世纪30年代他还约钟敬文撰写有关民俗的文章,对钟敬文从文学创作转向民俗学研究起了重要作用。需要说明的是,“创世史诗”这一概念并非是黄石本人所创,而是译自西方民俗学论著,且所指对象也是限于巴比伦神话中的创世内容,并未涉及到国内的创世史诗。“创世史诗”这一概念的明确提出及广泛应用应是20世纪80年代以后。在1980年7月出版,由钟敬文主编的《民间文学概论》中第一次提出明确提出“创世史诗”的学术概念,并认为此概念内涵与“神话史诗”是相一致的。“创世史诗创世史诗又称为神话史诗。它主要讲述一个民族在远古与自然的争斗和成长壮大过程,诸如开天辟地,人类生成,祖先的创造业绩。”[④]据段宝林回忆,“创世史诗”这一概念应是由当时参加钟敬文主持的《民间文学概论》编写组中的李惠芳提出的,而这一概念又源于“创世神话”这一原初概念。[⑤] “神话史诗”是在20世纪60年代初期由段宝林提出。据他回忆,60年代初期,北大中文系师生在共同编写《民间文学概论》讲义时,就发现过去的西方“史诗”概念不能概括中国的史诗实际。西方只有英雄史诗,而中国南方少数民族中还有许多描写开天辟地、创造万物、洪水之后人类再生以及民族迁徒等内容的史诗,它们比英雄史诗更加古老,并且主要以神话的幻想故事为主,因此在民间史诗中,除英雄史诗外又新加了一类“神话史诗”。[⑥]在1981年出版的《中国民间文学概要》中,对“神话史诗”的概念内涵作了这样的阐释:“史诗是反映历史题材的长篇叙事诗, 也是口头的历史课本。史诗中有以远古神话为题材的是神话长诗, 如《苗族古歌》、《阿细的先基》、《梅葛》、《勒俄特依》(彝族)、《创世纪》(纳西族)、《密洛陀》(瑶族)、《布伯》(壮族)等等, 歌唱世界的开辟、人类的诞生, 包含着丰富的远古神话故事, 是珍贵的历史文献”[⑦] “神话史诗”这一概念与“创世史诗”、“原始性史诗”存在着概念重叠交叉情况,有些学者把三者同等观之。如刘守华把认为西南民族中流传的“神话史诗”或“创世史诗”合称为“神话史诗群。”[⑧]李子贤认为“创世史诗是一个民族最早集体创作的长篇作品,它描绘了这个民族最初的社会生活图景,以及对宇宙万物、人类社会的种种解释和看法,所以又称作是原始性史诗或神话史诗。”[⑨] 国内学者中,李子贤、刘亚虎两个学者倾向于把南方史诗界定为“原始性史诗”,这一概念涵盖了南方史诗的不同主题。李子贤把南方民族原始性史诗类型分为创世神话型、创世—文化发展史型、战争描写型、迁徙型等四种。第三种类型类似于“英雄史诗”,但因“与通篇描写战争的起因、发展和结局着力塑造崇尚武功的英雄人物的英雄史诗”存在着显著差异,所以并未定义为英雄史诗歌。而第四类“迁徙史诗”既不涉及“创世”过程,也不以浓缩的情节内容去反映人类早期的文化发展而只追忆先民迁徙的情景。[⑩]这四种不同史诗类型并不是单独存在的,都属于原始性史诗的概念范畴内,且呈现出不同时期的逻辑发展关系。刘亚虎也把南方民族的史诗界定为“原始性史诗”,并把创世史诗、迁徙史诗、英雄史诗纳入原始性史诗的范畴内。[11] “迁徙史诗”这一概念出现于是80年代。从史军超的发表于1985年的论文《哈尼族迁徒史诗断想》一文来看,“迁徙史诗”是从钟敬文主编的《民间文学概论》中的“英雄史诗”脱胎而来,它有一个从内部分类到单独成立的过程。《民间文学概论》中史诗分为创世史诗和英雄史诗两大类,迁徙史诗被归入英雄史诗类中,“英雄史诗的主要内容是反映民族之间频繁的战争还有与之相联系的民族大迁徙”。[12]史军超从风格、主题、产生时代三个方面对英雄史诗与迁徙史诗的差异作了比较分析,认为“将二者合为一类是不恰当的,迁徙史诗应当与创世史诗、英雄史诗并列成为史诗的三大门类之一。”[13]这应该是国内学术界第一次把南方史诗划分为创世、英雄、迁徙三大类。从中可以看出,南方史诗中的“创世史诗”与“迁徙史诗”皆从“英雄史诗”中脱胎而来,应该说是把西方史诗理论与南方史诗的实际相结合取得的学术成果。 20世纪90年代以来,南方史诗的“三分法”(即创世史诗、英雄史诗、迁徙史诗)在学术界得到了广泛应用,当下国家层面的非物质文化遗产中的“民间文学”项目中也参照了这一分类法。相形于之前的“神话史诗”“原始性史诗”“创世史诗”等比较笼统的划分,这一“三分法”更准确地揭示了南方史诗的多元形态,有利于对纷繁复杂的南方史诗内涵的深入剖析。但因南方民族众多,不同民族的历史发展、社会形态、宗教信仰、地理环境等存在着不同程度的差异,并不是每个民族的史诗都可以依照上述分类“对号入座”,譬如“三分法”侧重了“分”而忽略了“合”,南方民族史诗中还存在着不少无法照此分类的史诗。如纳西族的《祭天古歌》中就包含了《崇般突》(人类繁衍记,又译为“创世纪”)、《崇般绍》(人类迁徙记)两部创世史诗、迁徙史诗的内容,其间也融合了祖先英雄崇仁利恩洪水逃生、向天神求婚、破解天神设下难题、人间迁徙、生儿育女、定居生产等系列英雄壮举,明显带有“英雄史诗”的色彩;英雄史诗《黑白之战》中前半部分主要叙述开天辟地、创生万物的“创世”过程,其间的英雄并不是单个的,而是一个群体英雄形象为代表,这些群体英雄中不只包括了代表正义的白部落成员,也涉及到对立面的黑部落英雄,由此而言,《黑白之战》的内容应涵盖了“英雄”、“创世”两个主题。基于南方史诗的这一复杂性,国内学者提出了“复合型史诗”的概念。“在中国多民族、活形态的史诗长廊中,南方诸多民族的叙事传统实则兼容并包着‘创世’‘迁徙’‘英雄’这三个基本主题和传统程式,彼此难分畛域,如彝族的《勒俄》、土家族的《摆手舞》、壮族的《布洛沱》,以及苗族的《亚鲁王》等,在时空上呈现出巨大的历史跨度,以贯古通今的气势和纷繁披复的铺张,高度集中地映射着一个民族探索人生、寄托理想的精神世界和历史观,生动地折射出人类口头文化及其表达形式的纵深光谱。”[14] 朝戈金认为近年发现的苗族史诗《亚鲁王》属于“复合型史诗”的鲜活案例。“从史诗内容上看,《亚鲁王》具有在中国境内流布的创世史诗、迁徙史诗和英雄史诗三个亚类型的特征,其中‘创世纪’部分用大量篇幅讲述宇宙起源、日月星辰形成等内容,其后又生动叙述了亚鲁王为避免兄弟之间手足相残而率众远走他乡的筚路蓝缕,其间伴随着艰苦卓绝的战争杀伐,故而兼具迁徙史诗和英雄史诗的叙事特征。”[15]巴莫曲布嫫根据对彝族史诗《勒俄特依》的田野语境研究,认为彝族“勒俄”史诗是一个复合型的史诗,“创世”、“英雄”、“迁徙”等各个方面的内容彼此渗透,而非壁垒森严;“勒俄”史诗“公本”与“母本”的划分有一条中介线,创世之前的神话均归属于“公本”,创世之后的神话则归属于“母本”;此外,“勒俄”史诗还可据仪式语境与场域划分为“黑勒俄”与“白勒俄”,前者主要出现在丧葬礼仪之中,后者则主要出现在婚礼等喜庆礼仪之中。[16] 关于南方史诗类别研究,除了上述的概念外,还有“婚姻史诗”[17]、“山地史诗”[18]等不同分类,但因这些分类的概念内涵及外延的界定仍存在诸多疑义,在学术界并没有得到广泛应用,在此不作赘述。 二、社会进化论对南方史诗分类研究的影响 “史诗”作为一个文类概念传入中国不过百年历史,而在中国发现史诗也不过半个多世纪的时间,其中真正从学科意义上对史诗的研究也只是在20世纪80年代起步的,可以说南方史诗的类型研究基本上是在这三十多年时间段里进行的,其中可以看出南方史诗类型划分受到特定历史时期的意识形态及价值观的深层影响,这些影响既深化了对南方史诗的认识,也不可避免地带上了时代的烙印及诸多问题。 (一)社会进化论与史诗分类研究 1859年,英国自然科学家达尔文的《物种起源》出版后,其生物进化理论在欧洲产生了广泛而深刻的影响,这一理论引入社会历史和文化研究领域,导致了社会进化论的产生,成为19世纪中叶到20世纪初影响最大的理论观念,孔德、斯宾塞、摩尔根、泰勒是早期社会进化论者的代表,他们认为,同生物有机体一样,社会制度的发展也存在着某种有机规律,它决定着这些制度变化的渐进性和持续性。社会进化论也深刻影响了马克思的社会动力发展和变革理论,成为历史唯物论的基本理论来源,形成了经济基础决定社会发展的“社会历史发展规律”。 19世纪初期,早期社会进化论哲学家孔德提出社会的发展经历了原始阶段(或神学阶段)、过渡阶段(或形而上学阶段)和实证阶段(或科学阶段)的观点。西方神话学家埃里克·达代尔认为,人对于世界的解释可以看作是经历了三个连续的阶段:神话阶段、史诗阶段和历史阶段。“当人们把自己的行为和世间万物建立在‘楷模’人的重复出现之上,建立在对古代英雄的崇拜之上时,就从神话时代进入了史诗时代。”[19]上述观点明显受到了十八世纪意大利哲学家维柯的影响,他在《新科学》中指出:“在荷马之前有三个诗人时代。首先是神话诗人的时代,这些诗人自己就是英雄歌唱的是真实的严肃的神话;第二是英雄体诗人时代这些诗人改变了歪曲了原先的神话故事;第三才是荷马时代他所接受的是那些神话故事的改变和歪曲了的形式。[20]维柯指出三个阶段对应人类社会不同的时代。神话阶段对应的是神的时代,史诗阶段对应的是英雄时代,历史阶段对应的是人的时代。这三个阶段彼此之间具有时续性和连贯性,每一个阶段都能够通过各类叙述的建立起联系。俄国著名文艺批评家别林斯基的看法也与维柯类似, 他把史诗的历史分为三个时期:一是宗教时期或称神话时期;二是英雄时期;三是世俗生活和家庭生活时期。别林斯别林斯基所说的“宗教时期”是指人类社会初期的原始宗教,而原始宗教、原始思维与神话有着密不可分的关系。马克思与恩格斯的有关史诗的诊断与早期社会进化论观点是有承接关系的。马克思认为《荷马史诗》成为人类童年时期产生的“一种规范和高不可及的范本。”[21]“就某些艺术形式,例如史诗来说,甚至谁都承认:当艺术生产一旦作为艺术生产出现,它们就再不能以那种在世界史上划时代的、古典的形式创造出来,因此,在艺术本身的领域内,某些有重大意义的艺术形式只有在艺术发展的不发达阶段上才是可能的。”[22]由此恩格斯说“荷马的史诗以及全部神话——这就是希腊人由野蛮时代带入文明时代的主要遗产”。[23] (二)社会进化论对南方史诗分类的影响 “原始性史诗”、“神话史诗”、“创世史诗”的提出与社会进化论的观点有内在的逻辑统一性。这些社会进化论观点为中国南方史诗类型的界定提供了思想指南与理论武器,国内学者把这些思想理论应用到对南方史诗的研究中,从史诗内容中反映的社会形态来界定史诗产生的历史时期及艺术特点,同时为作为意识形态的社会发展规律理论提供了学术证据,这一研究取向在“文革”前后的两次“民间文学生产运动”中体现得更为突出。这一时期的学者大多从马克思主义的历史唯物主义的社会发展理论出发,根据史诗内容来分析所处的社会发展阶段,由此来界定史诗的类型及性质。他们普遍认为南方民族史诗大多是在原始社会时期产生的,是在原始思维(神话思维)、原始宗教观念下支配下形成的。李子贤认为原始性史诗渊源于原始社会的原始意识、神话思想、原始宗教观念及反映其心理特点的神话思维,在这种社会及心理结构的背景上当然不可能在大多数民族那里产生英雄史诗而只可能大量产生在原始神话。“原始性史诗在其产生的时候就与原始宗教结下了不解之缘——它与祖先崇拜是紧密结合在一起的。原始性史诗的产生从某种意义上说就是祖先崇拜的产物。”[24]刘亚虎也持类似观点,“原始性史诗主要反映一个民族原始社会生活的情景,主要展示一个民族在远古时代顺应潮流,征服自然的历程。”[25]段宝林认为壮族神话史诗《布洛陀》中保存着许多原始文化遗存, 从中可以看到原始人的思想、信仰的发展情况, 如许多非常原始的思想信仰与社会情况的反映,作为神话史诗所反映的人类社会文化历史的一般情形, 是有普遍的世界意义。[26] 段宝林并不认同“原始性史诗”的称谓,认为“原始性史诗”突出的是神话史诗的原始性,但“原始性”的概念太抽象、空泛,不如“神话史诗”具体、明确。“弄不好会和原始性英雄史诗混淆起来。所以我以为还是叫它‘神话史诗’更确切些。”“原始性英雄史诗”指原始社会时期产生的以氏族复仇、部落征战、族群迁徙为主要内容,歌颂神话英雄人物为主题,表现出英雄诗歌的某些特点,与原始社会解体后出现的英雄史诗存在着诸多本质区别。[27]另外,“神话史诗”并不等同于“创世史诗”,因为神话史诗的内容除了创世神话之外还有造人神话、补天射日神话、供水神话还有降魔伏妖神话、迁徙神话、图腾神话等内容,用“创世史诗”的概念概括不了“神话史诗”的内容。[28] 但“神话史诗”的称谓存在着概念混淆之弊病,神话与史诗属于两种不同文类,史诗作为一种消化了神话、故事、传说、咒语等诸多文类后深沉生成的“庄严的文学体裁”,本身涵盖了神话的内容,可以说史诗中有神话,但神话并非皆为史诗,二者不可以等观之,史诗在韵文体、文化体积、宏大范例等方面皆有严格限定。神话的概念范畴比史诗要广泛,不管是原始性史诗,还是后期的英雄史诗,都不能脱离神话而单独存在,神话始终作为史诗的叙事手法及宏大历史背景而存在。也就是说,“神话史诗”不仅混淆了神话与史诗两种不同文类,也把不同时期的“原始性史诗”与“英雄史诗”也混为一同。 “原始性史诗”、“神话史诗”分别是从史诗发生论来界定史诗文类,“创世史诗”、“迁徙史诗”、“英雄史诗”是从史诗的主题来说的。在后三个史诗类别中,创世史诗的概念最先提出,因为创世主题在南方史诗的内容中占了主体,“创世”主题中涵盖了迁徙、英雄主题,因后期在南方史诗中陆续发现了创世主题并不突出,主要以族群迁徙、氏族复仇、部落争战为主题的史诗,所以在创世史诗基础上又提出了迁徙史诗、英雄史诗。但从中也可看出社会进化论对这三类史诗界定的影响,一般来说,创世史诗产生时间较早,依次为迁徙史诗及英雄史诗,“创世史诗之所以又称为原始性史诗,是因为它形成于英雄史诗之前,具有初始的意味。”[29] 整体而言,“原始性史诗”“神话史诗”“创世史诗”三个类别之间都强调其产生的历史时期——原始社会,内容——神话,观念——原始思维,主题:创世、迁徙、文化英雄。三种不同的类型界定并没有本质的区别,不过突出了其中某一方面特点。三种类型界定都存在着明显的时代局限性。从史诗发生学上来说,南方史诗应该说产生于人类社会以及民族形成初期,明显带有“人类童年时期”的文化特质,但作为一种活形态文化,这种特质并非在几千年的历史长河中固定不变,我们也不能说至今仍在拥有这些活形态史诗的传承者、受众者为“原始人”,他们所处的社会仍是原始社会。纳西族的《创世纪》的内容中由对偶婚转向族外一夫一妻的婚姻制度,大量透露出农耕文明的文化信息,甚至出现了“皇帝”来替代“天舅”的等方面内容绝非以“原始性”来概之;同时,南方民族的羌、彝、瑶、苗、黎、侗、纳西、白等诸多民族的史诗中融合了不少佛教、道教的神灵及文化因子,这些外来文化的影响使原生宗教发生了相应的文化嬗变,已经不再是一成不变的原始宗教,如纳西的东巴教、壮族的摩教、彝族的毕摩教,都有着完备的经籍及神灵体系,且这些民族宗教至今仍以活形态形式发挥着历史作用。杨义对此也提出了质疑,“过去说史诗和原始文化是相联系的, 现在我们的史诗在文明发展的各个阶段上都有。要重新思考史诗发生学的问题。因为藏民族、 蒙古民族, 柯尔克孜民族发展到现在, 史诗还在那儿传唱, 能说史诗完全是氏族社会和奴隶社会之间的吗?历史应该怎么看这个问题呢, 可以提供出很多解释的可能。而且史诗类型学也发生了很大的本质性的拓展。”[30] 与社会进化论的意识形态相伴随的是马克思主义的文艺观,这一文艺观把史诗等同于与作家文学相对的“民间文学”或“口头文学”,突出人民性、集体性、劳动性,进行“文学化”的翻译、整理、刊布;这种取向与社会进化论取向彼此消长,又相互交叉:“社会进化论”为取向的史诗整理研究为“文学化”翻译、整理提供了政治导向,而“文学化”翻译、整理本身成为佐证“历史”的重要证据,同时通过通俗易懂的“文学化”翻译、整理扩大了影响。巴莫曲布嫫对这两次民间文学“生产运动”中存在的弊病概括为“格式化”。“格式化”主要指在民间文学的再生产过程中,参与者脱离口头传统的历史文化语境按其主观价值评判进行“二度创作”的文本制作格式,这种格式化倾向不仅偏离了文本的本真性,且带来了不同程度的文本误读。[31]导致上述弊病的一个重要原因是把史诗等同为“民间文学”、“历史材料”。相对说来,20世纪50年代的民间文学生产运动更为突出“历史主义”色彩,而80年代则“文学化”色彩更浓厚些。 三、口头传统视野下的南方史诗类别研究 (一)国内史诗研究范式的转换 进入20世纪90年代,随着政治意识形态对史诗研究的干预逐渐减弱,国外史诗研究成果也大量译介到国内,一些学者在对以前史诗研究进行了总结与反思,民俗学、人类学、民族学、语言学、宗教学等诸多学科也介入到史诗研究中,从而促使国内的史诗研究发生了范式转换。“中国史诗研究进入了一个崭新的转型时期,转型研究的时机已经成熟。”[32] 这一时期,钟敬文对原来提出的“创世史诗”也进行了新的思考,他提出了“神话性的创世史诗”、“文化英雄史诗”的两个新概念,并强调在西南民族史诗中,神话性的创世史诗只是其中的一个部分,还存在主要叙述文化英雄的史诗,这些文化英雄包括了创造文化的人物及战争中的英雄。南方英雄史诗不限于战争,更主要的是文化创造英雄,有神话色彩。像造房子、发明农耕、创造两性制度等等。北方以塑造征战英雄为主,南方以歌颂文化英雄为主。[33]他认为,中国史诗应从民俗文化学的视角——立足于口头传统来进行研究,并将史诗学与民俗文化传统有机地整合为一体。强调史诗研究不能止于抽象的一般原理上,还要转回到具体的史诗个案中去印证、去检验、去深化对史诗传统的理解,深人地揭示史诗的口传本质,辨明史诗传统在当今民间的社会生活中的发展、演变的规律,才能达到对史诗传统的诗学特征进行科学总结的研究目的。[34] 史诗作为“范例的宏大叙事,”往往是一个民族或一个国家文化的象征和文明的丰碑,它涵盖了神话、传说、故事、歌谣、民谚等多元文类形式,突出反映了一个民族的历史形态乃至文化成就,因而史诗成为口头传统中最有代表性的文类及主要研究对象,史诗研究成为口头诗学的学科基座。可以说,中国史诗研究范式的转移既是对多年研究成果的反思总结的结果,也是受益于国外的口头传统理论研究成果的引介及借鉴,这对南方史诗类别研究也产生了深远的影响。 (二)口头传统视野下的南方史诗类别研究 在国内学者中,巴莫曲布嫫对南方史诗研究着力较多,她提炼的“格式化”,演述人与演述场域,文本属性与文本界限,叙事型结构和叙事界域,特别是“五个在场”等,则大都来自本土知识体系与学术表述在语义学和语用学意义上的接轨,以及在史诗学理论建构上东西方融通的视域。其次,在方法论上对史诗传统的田野研究流程、民俗学意义上的“证据提供”和文本制作等问题做出了可供操作的学理归总。[35] 口头传统理论引入到南方史诗类别研究中,有三大突出成果: 一是巴莫曲布嫫与朝戈金提出了“复合型史诗”的概念。这一概念契合了南方史诗的混融性特点,其混融性特点不仅体现在创世神话、族群迁徙、部族争战等史诗内容的交叉互涉,难分畛域,也体现在史诗演述过程中的书面与口头文本、文本演述与仪式叙事、演述者与受众者、神灵与凡人,以及诗、歌、舞、画等多元艺术表现形式之间的和而不同的混融性上,这与原始宗教及原始艺术的混融性有着内在逻辑统一关系。复合型史诗的提出,有效解决了以往原始性史诗、神话史诗、创世史诗、迁徙史诗、英雄史诗等诸多史诗类别之间的概念之争, 其次,把南方史诗的概念定位为口头传统的范畴,突出了其口头性特征,消解了以往把史诗视为与作家文学相对应的民间文学的弊病。不可否认,口头传统的概念范畴与民间文学存在着交叉重叠的特点,但二者关系范畴、概念能指、学术范式都存在区别,民间文学是口头传统中的有机构成,从属于口头传统的系统范畴;与取向于“文学”维度不同,口头传统以口头诗学、表演理论、民族志诗学等理论范式为学科支撑,从文本、表演语境和传统的实际出发来揭示这一传统的内在运作机制,以及与族群文化与生活的深层文化意义。这一定位促使史诗研究从以往的“历史主义”、“文学化”的外在研究取向转向着重于文本类型、故事范型、主题、口头程式、演述场域、演述者、文化语境等方面的内在研究,从而极大地拓展了史诗研究领域及学术生长空间。 其三,借鉴西方的口头传统文本研究成果,从文本角度重新审视史诗类别,深化了对南方史诗的完整性与多元性特征的认识。当代西方学者约翰·麦尔斯·弗里,劳里·杭柯等学者借鉴了洛德的“表演中的创编”及鲍曼的“表演理论”,把史诗研究对象的文本划分为三个主要层面:一是口头文本(或口传文本),二是来源于口头传统的文本(或半口传文本);三是“以传统为导向的口头文本”。这三类文本的划分悬置了以社会进化论逻辑的史诗类别划分的做法,而是以文本本身的特定语境中予以分析比较,有助于更准确地理解南方史诗的多样性特点及文本的不同时代语境,譬如南方民族史诗大多数是以口传文本形式而存在的,但也有傣族、彝族、纳西族、壮族、普米族等有文字经典的半口传史诗文本,同时涵盖了两次民间文学“生产运动”中产生的以传统为导向的口头文本。任何史诗文本都是应运而生的,既使是格式化了的“以传统为导向的口传文本”,但也有其不可替代的文本价值,它体现了某一时期人们的“史诗观”。正如美国学者马克在研究彝族史诗《梅葛》中所提出的观点:无论是口头文本,或是与口头有关的文本,还是以传统为取向的文本,都应该纳入到文本本身的特定语境中加以评价和鉴赏。这样才能在口头语境中区别表演与表演之间的不同,才能在与口头相关的语境中分析文本与文本之间的不同,才能在已出版的作品中考察版本与版本之间的不同。基于对文学传统的正确理解和客观评判,每一种文本的归类和界定都有一定的分类准矩和评价规范,并取决于文本本身的主体特质。[36] 每个概念的提出必然有其合理性的一面,尤其是后期提出的概念理论是基于对前人研究的成果及不足的批判吸收,有着特定历史条件下的合理性,但也不可避免地存在着时代的局限性。上述提及的口头传统视野下南方史诗类型研究所取得的成果中也存在着不可回避的诸多问题。如复合型史诗的主旨是指创世史诗、迁徙史诗、英雄史诗三种类型史诗的混融性特征而言,这里就存在着一个问题:这三类史诗在文本中是否均衡分布?还是以某一类占主体地位,其它处于附属地位?史阳通过对彝族、纳西族、普米族、羌族、傈傈族、傣族的英雄史诗的比较分析,认为中国南方民族英雄史诗常与本民族的创世神话、创世史诗紧密联系在一起,史诗中往往是先讲述创世的经过,紧接着就讲述英雄率领族人征战和迁徙,也就是说,“这些英雄史诗已融入到该民族的创世史诗集合之中,这与我国南方民族中创世史诗相对于英雄史诗要丰富得多是分不开的。”[37]同时,“复合型史诗”与“原始性史诗”、“神话史诗”也存在概念重合之嫌,后两种史诗概念中也包含了“创世”、“迁徙”、“英雄”的主题。另外,北方英雄史诗中也存在着“复合型史诗”,如在钟敬文主编的《民俗学概论》中把英雄史诗分为单一型、复合型两个类型,[38]仁钦道尔吉把整个蒙古英雄史诗归类为单篇型史诗、串连复合型史诗、并列复合型史诗。[39]由此带来一个问题——学术界在使用这一概念时会不会带来概念混淆?如何区隔这些虽名称相同但概念内涵不同的学术名词? 口头传统理论是基于帕里、洛德二人通过对南斯拉夫地区活形态史诗的田野研究来解决“荷马问题”的产物,需要指出的是,现存的《荷马史诗》以及南斯拉夫地区口头史诗生存形态与南方史诗不可同等观之,二者不仅在历史背景、经济基础、文化形态上存在着巨大差异,且研究对象也存在不同程度的区别,如帕里、洛德师徒二人关注的是歌手如何传承、创编口头史诗内部的规律,而对仪式与史诗的复杂关系并不作为研究对象。南方民族中的壮族、傣族、纳西族、普米族等民族中口头传统是与保存完整、体例丰富的经籍文本水乳交融,密不可分,口传文本与半口传文本的分类标准难以揭示这一史诗传统的深层内涵,另外,把两次民间文学“生产运动”中产生的史诗整理文本是否可纳入“以传统为导向的口头文本”中也存在不少疑义,这些文本只是一种“文学读物”而非民俗学意义上的科学资料本,[40]同时这些“文学读物”不可能再回到活形态的演述场域中,已经失去了“口头性”的本质特征。 余 言 “史诗”一词译自英文中的epic或epic poetry, epic有两义,作为名词有“叙事诗”、“史诗”的含义,作为修饰性形容词有“宏大的”、“壮丽的”、“英雄的”、“壮丽的”的含义,epic源于古希腊语epos,本义为“词”、“话、”“歌”,从中引申出“口传叙事诗”,最后专指以《荷马史诗》为范例的,以韵文体形式演述的民间叙事长诗——史诗,最早的“史诗”概念所指是英雄史诗,后来这一概念引入到中国后,在不同的时代观念影响下,不同学者从多个角度对国内史诗进行了多角度研究,从上述可以看到这样一个南方史诗类别研究的发展图谱:  从中可以看出南方史诗的概念类别处于一个不断拓展、深化的趋势,这一趋势与西方史诗理论研究进程是相呼应的。芬兰民俗学家劳里·航柯通过对印度西里人(Siri)的口传史诗的研究,史诗重新定义为“范例的宏大叙事”,提出了超级故事(superstories)的概念,保留了史诗的文化体积、历史深度与重量、庄严性特征,摒弃了以往“韵文体”的史诗界定设限,从而极大拓展了史诗研究的范畴,这对南方史诗研究有着重要的启发意义。事实上,长期以来以《荷马史诗》为范例的史诗研究,以先验论的形式区隔了史诗的两种形态——典型性史诗与非典型性史诗,[41]由此也遮蔽了不同区域、民族的史诗传统的多样性特征。如何重新界定南方史诗的类型?笔者认为只有求诸于民间,辩证地看待这些南方民族史诗与长篇英雄史诗为代表的典型史诗之间的差异,不照搬照套西方理论,从南方民族史诗的实际材料出发,深入把握南方史诗生成、发展的历史语境及传承现状,汲取国内外的口头诗学、语言学、人类学和民俗学的研究成果,切实解决重大学术问题,拓展学术生长点,才能逼近南方史诗的真实性与完整性特质,建构起与国内外学术界对话的话语体系。 [①] 巴莫认为,中国史诗研究的前二、三十年是“资料学取向”,学者们着力于史诗遗产的抢救,文本的搜集及基础环节的研究,而不甚关心学理问题和理论界定,后二十年才出现“学科取向”。参见钟敬文、巴莫曲布嫫:《南方史诗传统与中国史诗学建设--钟敬文先生访谈录(节选)》,载于《民族艺术》,2002年第4期。 [②] 李子贤:《从创世神话到创世史诗——中国西南地区产生创世史诗群落的阐释》,载于《百色学院学报》,2010年第2期。 [③] 许定铭:《被遗忘的民俗学家黄石》,http://www.book-china.net/bbs/ShowPost.asp?menu=Previous&ForumID=966&ThreadID=1590 [④] 钟敬文主编:《民间文学概论》,上海:上海文艺出版社,1980年7月第1版。 [⑤] 段宝林:《神话史诗 <布洛陀> 的世界意义》,载于《广西民族研究》,2006年第1期。 [⑥] 段宝林:《神话史诗 <布洛陀> 的世界意义》,载于《广西民族研究》,2006年第1期。 [⑦] 段宝林:《中国民间文学概要》,北京:北京大学出版社,1981年。 [⑧] 刘守华:《<黑暗传>:汉民族神话史诗》,载于《广西民族学院学报:哲学社会科学版》,2003年第3期。 [⑨] 李子贤:《略论南方少数民族原始性史诗发达的历史根源》,载于《民族文学研究》,1984年第1期。 [⑩] 李子贤:《略论南方少数民族原始性史诗发达的历史根源》,载于《民族文学研究》,1984年第1期。 [11] 刘亚虎:《南方史诗论》,呼和浩特:内蒙古大学出版社,1999年,第16页。 [12] 钟敬文主编:《民间文学概论》,上海:上海文艺出版社,1980年,第290页。 [13] 史军超:《哈尼族迁徙史诗断想》,载于《思想战线》,1985年第6期。 [14] 朝戈金、尹虎彬、巴莫曲布嫫:《中国史诗传统:文化多样性与民族精神的博物馆》,载于《国际博物馆》,2010年第1期。 [15] 朝戈金:《〈亚鲁王〉:“复合型史诗”的鲜活案例》,载于《中国社会科学报》,2012年3月23日第283期。 [16] 巴莫曲布嫫:《叙事语境与演述场域:以诺苏彝族的口头论辩和史诗传统为例》,载于《文学评论》,2004年,第1期。 [17] 罗义群编著:《中国苗族诗学》,贵阳:贵州民族出版社,1997年。 [18] 杨义:《口头传统研究与“重绘中国文学地图”》,载于《文艺争鸣》,2004年第1期。 [19] [法]埃里克·达代尔:《神话》,载《西方神话学读本》,阿兰·邓迪斯编,朝戈金等译,广西师范大学出版社,2006年,第279页。 [20] [意]维柯:《新科学》卷三附录,伍蠡甫主编:《西方文论选》(上册),上海:上海译文出版,1979年,第559页。 [21] 马克思:《〈政治经济学批判〉导言》,《马克思恩格斯选集》(第二卷),北京:人民出版社,1972年,第114页。 [22] 马克思:《〈政治经济学批判〉导言》,《马克思恩格斯选集》(第二卷),北京:人民出版社,1972年,第113页。 [23] 恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯选集》(第四卷),北京:人民出版社,1972年,第21-22页。 [24] 李子贤:《略论南方少数民族原始性史诗发达的历史根源》,载于《民族文学研究》,1984年第1期。 [25] 刘亚虎:《南方史诗论》,呼和浩特:内蒙古大学出版社,1999年,第23页。 [26] 段宝林:《神话史诗 <布洛陀> 的世界意义》,载于《广西民族研究》,2006年第1期。 [27] 段宝林:《神话史诗 <布洛陀> 的世界意义》,载于《广西民族研究》,2006年第1期。 [28] 段宝林:《<苗族古歌>与史诗分类学》,载于《贵州民族研究》,1990年第1期。 [29] 李子贤:《从创世神话到创世史诗——中国西南地区产生创世史诗群落的阐释》,载于《百色学院学报》,2010年第2期。 [30] 杨义、邵宁宁:《重绘中国文学地图:杨义学术访谈录》,载于《甘肃社会科学》,2004年第5期。 [31] 参见巴莫曲布嫫:《叙事语境与演述场域:以诺苏彝族的口头论辩和史诗传统为例》,载于《文学评论》,2004年第1期。 [32] 钟敬文:《口传史诗诗学:冉皮勒〈江格尔〉程式句法研究》序,朝戈金:《口传史诗诗学:冉皮勒〈江格尔〉程式句法研究》,南宁:广西人民出版社,2000年。 [33] 钟敬文、巴莫曲布嫫:《南方史诗传统与中国史诗学建设--钟敬文先生访谈录(节选)》,载于《民族艺术》, 2002年第4期 [34] 钟敬文:《口传史诗诗学:冉皮勒〈江格尔〉程式句法研究》序,朝戈金:《口传史诗诗学:冉皮勒〈江格尔〉程式句法研究》,南宁:广西人民出版社,2000年。 [35] 朝戈金:《朝向21世纪的中国史诗学》,载于《国际博物馆》,2010年第1期。 [36] 马克·本德尔·付卫:《怎样看<梅葛>:“以传统为取向”的楚雄彝族文学文本》,载于《民俗研究》,2002年第4期。 [37] 史阳:《菲律宾英雄史诗与中国南方少数民族史诗比较研究》,载于《东方文学研究集刊》(第六集),太原:北岳文艺出版社,2011年。 [38] 钟敬文主编:《民俗学概论》,上海:上海文艺出版社,1998年,第279页。 [39] 仁钦道尔吉著:《〈江格尔〉论》,呼和浩特:内蒙古大学出版社,1994年。 [40] 巴莫曲布嫫:《“民间叙事传统格式化”之批评──以彝族史诗研究中的“文本迻录”为例(下)》,载于《民族艺术》,2004年第4期。 [41] 参见吴晓东:“史诗的典型性与非典型性”,《国际史诗峰会论文提要》,2012年11月。 (责任编辑:admin) |