|

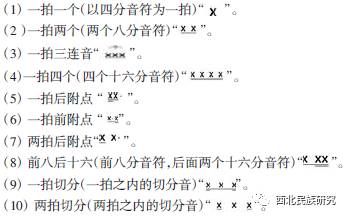

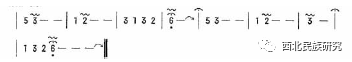

摘要:程式化特征是构成口头传统的重要参照标准,这不仅体现在口头演述活动中,也体现在具体的仪式音乐演唱、伴奏中。东巴在演述史诗时,往往借助东巴唱腔的演述,以及鼓、锣、铃等乐器的伴奏,而东巴史诗音乐的唱腔及伴奏音乐中就蕴含着突出的程式化特征,这一特征既是东巴史诗的本体内容所在,也是东巴史诗作为多元形态文本的属性所在。 关键词:纳西族;东巴唱腔;仪式音乐;程式 一、口头程式与东巴史诗叙事传统 帕里对“程式”(formula)的定义为:“程式是在相同的步格条件下为表达某一特定意义而经常使用的一组词。”这一定义把口头传统中的词语表达与口头创作有机联结起来,揭示了口头诗歌创作的内在运作规律。后来,帕里扩大了这一概念的使用范围,它不限于名词属性形容词程式,还包括了以成组的、可替换的模式出现的程式系统。“洛德则从歌手立场出发,从传统内部研究程式。他认为程式是一种强调节奏和步格功能的诗歌语言,是一种能动的、多样式的可以替换的词语模式。在口头传统中,程式无处不在,程式的主题,程式的故事形式,程式的动作和场景,程式的语法和句法等。在口头诗歌里一切都是程式化的;程式是口头史诗所具有的最突出的本质。口头诗人在表演中的创编这一过程中,程式用于构筑诗行,主题用于引导歌手迅捷有效地建构更大的叙事结构。程式之于形式,是主题之于内容的关系,属于同一事物的两个方面。对于歌手而言,程式属于口头创作,而不是记忆手段。” 可见口头诗学视域中的“程式”概念理解处于动态的丰富、深化过程中,从整体趋势而言,它不限于词组和句子上,也体现在更大的结构单元中,且扩展到与口头传统联系紧密的古典诗歌、戏曲、民歌研究领域中。近年来,程式的理论概念被应用到《诗经》、敦煌变文、京剧、评弹等诸多不同对象的研究中。帕里提出的“formula”所指主要限于口头诗歌中的程式,而汉语中的“程式”概念所指趋向多义化,包含了语言、思维、行为等多个层面,如京剧的程式研究不仅包含了口头演唱的程式化语言,也涵盖了服饰、动作、场景、绘画、音乐等多个方面。本文中的“程式”既涉及仪式叙事程式,也涵盖了仪式叙事行为所涉及的仪式程序、音乐表演、舞蹈表演等相关内容。 “东巴”是对纳西族宗教祭司的称谓,意为智者、精神导师。东巴集巫、医、学、艺、匠于一身,为民众的生产生活服务,是纳西族传统文化的重要传承者。“东巴”在民间又称为“补”(piu21),用作动词时指念诵、反复念诵等,用作名词时指诵经者,与周边民族的“毕摩”、“释比”、“贝玛”等意义相通。“补波”(biu33mbu21)与苯教的祭司“本波”音义相近。东巴经是由象形文字书写而成的东巴教经典,主要在东巴祭祀仪式中吟诵,具有书面文本与口头文本互融的半口传文本特点。巴莫曲布嫫认为“:东巴文学是东巴教祭司——东巴用古老的纳西象形文字书写、编创,并记载于东巴经中的文学作品。”本文中的东巴史诗乃是指东巴文学中的史诗部分,主要以创世史诗《创世纪》、英雄史诗《黑白之战》为代表,这两部史诗与叙事长诗《鲁般鲁饶》一同被誉为“纳西族东巴文学的三颗明珠”。 东巴史诗的演述是基于深厚的叙事传统而展开的,东巴叙事传统指纳西族民间祭祀——东巴——在东巴仪式及民俗生活中进行叙事活动的文化传统。它以宗教信仰及行为实践作为叙事动力,以仪式及民俗活动为载体,以史诗、神话为叙事内容及表现形态,以口头演述与仪式表演互为文本,以程式作为叙事表达单元,成为纳西族民间叙事的一个传统范例,一种文化标志。东巴史诗与神话内容紧密相关,类似于有些学者提出的“神话史诗”,主要借助神灵故事来宣扬东巴教的主旨,其讲述方式又往往与仪式表演融合在一起,通过文本口头叙事、东巴舞蹈、东巴绘画、东巴音乐、东巴游戏等多元艺术表演形式的融合,给受众以多种艺术审美感受、体验,从而达到“神话是真实的”的叙事目的。可以说,东巴叙事传统中的史诗演述同仪式叙事相辅相成,并行不悖。整个仪式场面带有浓郁的“仪式戏剧”的色彩,或者说东巴史诗演述通过仪式表演形成了如临其境般的演述场域。 和志武认为:“东巴为人家念经,往往是有声有色的个人和集体的唱诵表演,配上鼓点和小马锣的回音,非常动听。诵经调以不同道场而区分,在同一道场中,又以不同法事和经书的内容而有不同的唱法;并且还有地区上的差别,如丽江坝区、中甸、白地、丽江宝山等,就有明显的差异。总起来说,东巴经诵经腔调约有20 多种,最丰富的是丽江坝区。从音乐本身价值来看,以丽江祭风道场和开丧、超荐道场的诵调为佳。前者除配锣鼓响点外,有时还配直笛,唱诵《鲁般鲁饶》时,一般是中青年的东巴唱诵,声音清脆轻松,节奏明快,所以颇能吸引青年听众。后者往往不用锣鼓,而是采用集体合唱方式,庄重浑厚,雄音缭绕,表现的是一种较为严肃的气氛。” 李霖灿认为,东巴文正在处于由图画变向文字的过程中,故其中时有图画出现,比如“规程”类经书中“忽然加进一个板铃一个法螺,意思是到此当打一下板铃,吹一下法螺,在这里都是图号而不是文字,因为它与画的关系多,而与音的关系少”。也说明了东巴经或史诗的演述与音乐伴奏相辅相成,互为表里。程式化特征是构成史诗的重要参照标准,这不仅体现在口头演述活动中,也体现在具体的仪式表演行为中。东巴在演述史诗时,往往借助东巴唱腔的演述,以及鼓、锣、铃等乐器的伴奏,而构成东巴史诗音乐的唱腔及伴奏音乐就蕴含着突出的程式化特征,这一特征既是东巴史诗的本体内容所在,也是东巴史诗作为多元形态文本的属性所在。 二、东巴史诗演述中的唱腔程式 笔者在此也引入“演述”这个词,旨在强调在东巴经文的叙述过程中明显具有表演的成分,口头语言表演与身体语言表演在演述者个人身上是有机融为一体的。东巴史诗演述与东巴唱腔关系极为密切,因为东巴经不只是来“读”的,而且是在仪式上“唱”的,东巴唱腔与身体语言一同构成了东巴演述的主要手段。东巴念诵或吟唱经书与仪式程序同步进行,有些东巴经书中的字体间距较为疏散也是出于这种原因。李静生当年曾问过在丽江东巴文化研究所工作的老东巴和云彩,他说:“这种写得疏散的书,作仪式时便于调整吟诵的拖音时间,以应仪式中的鼓点和节奏,书写得太紧,就不好诵读了。”与经书内容相对应的仪式程序还没有结束,而经书已经念完,或程序结束后经书仍没有念完,这都被视为仪式大忌,东巴的声望也由此受到影响,甚至会出现仪式重做的情况。东巴经书的“看图说话”特征也能够较好地适应口头表演与仪式表演同步进行的要求,如念经速度跟不上仪式节奏了,东巴就会节约口诵词,适当加快念诵节奏来适应仪式表演节奏,如果出现了相反情况,则通过增加铺陈内容或拖延腔调的方式进行灵活机动的调整。 (一)东巴文字中的唱腔分类 和云峰把东巴唱腔分为“哔”(诵)、“咨”(唱)、“哔咨和合”(诵唱结合)、歌词句型四种,将“哔”(诵)分为念诵、吟诵、唱诵三大类,将“咨”(唱)分为同腔同经、同腔异经两大类。东巴经文里的象形文字中,保留了很多与东巴经文演述相关的词语,从这些词语中可以了解东巴唱腔类别的多种类型,同时可以认识这些不同唱腔的程式化特征,因为这些象形字在经文中不仅起到表达词意的功能,同时也具有指示表演行为的功能,如指示以下内容为口诵经内容, 指示演述者要模拟故事主人公的口气进行演说。这些指示内容在经文演述过程中交叉重复重现,有着程式化特点。 口诵:,巫师也,又称“东巴”,头饰神冠,口出气诵经也。用经书者为py31。这里透露出极为重要的历史信息——东巴即诵者,证明了用东巴象形文字书写的经文源于口头经文,口诵是东巴经文演述的核心特征。东巴的古称为“补波”(py31by31),藏缅语族中彝族、傈僳族、哈尼族、拉祜族等也存在与之音义相近的对祭司的称呼:“毕摩”、“毕帕”、“摩毕”、“摩巴”等。这些民族的口头传统中仍大量保留了口诵经的内容,也说明了东巴文化与这些民族的口头传统有着渊源关系。 说:。言也,从人出言。又作,从人言,上声。这个字类似于汉字“说”,在东巴经里往往用于主人公代言词,如“崇仁利恩说”、“丁巴什罗说”等,由动词“说”演变为名词“言语”、“言说”。这一词语用在经文内容里与东巴唱腔并无对应关系。 唱:。唱也,从人口出颤动之音,示有节奏。在李霖灿的字典中,这一字又写为,也是以颤动来作为标志符号的,而“笑”字——,“喊”字——以没有颤动的直线符号为标志,说明唱歌的声音与笑声、喊声有着明显的区别,其中最重要一个特征是有着波浪般起伏的颤音及旋律。这里的“唱”既可泛指东巴经唱腔,也涵盖了一般意义上的唱歌类内容。关于“唱”还有不同的类别划分,如吟唱,类似于吟咏,方国瑜字典中写为,khu55 dzer33,khu55,歌咏也,从人唱,(khua55,碗)声。东巴经唱腔多以吟唱为主,声调相对平稳,韵律铿锵,气韵沉雄,这与东巴经文本多韵文体,与宗教仪式的神圣、庄严特征密切相关。 吟唱是东巴唱腔的主体唱腔,在具体的演述行为中还有长啸、叱骂、念诵等等不同唱腔。 长啸:,啸,象人长啸有回声之形,故其声线折回。长啸音长较长,音高高亢,多用于抒发主人公慷慨激昂之情。 叱骂:,“呸”也,另写作。呸的字形为口水状,常用于叱骂鬼怪的情节中,在驱鬼仪式中经常用及,语调急促尖利,神情作威吓状。 念:,念也,口中有出气有声之形。念的音调平稳,属于严格按照经文进行念读的语言行为。念的内涵范畴较为广泛,如涉及“念诵”时,往往用来替代,这说明“念”与“念诵”在东巴经中有着严格区别。李霖灿版本中对此还作了详解::py31,禳祭也,诵念也,插起祭木以示禳祭诵念之音。念的基本义与“读书”、“念书”相似,而“念诵”则与照本宣科的念的差异在于,前者有音律的变化,内容可以根据情节及现场气氛作出适当的调整,且多用于宗教仪式中,而后者变化相对较少,须严格按照书面文本念读,多用于学习经书或一般意义上的念读书面文本。一个东巴学徒可能在学习经文时采用念的手段,但在仪式上须采用念诵的唱腔。 (二)东巴史诗唱腔的分类及程式 东巴仪式唱腔的分类是传统规定的,不是人为划分的,也就是说,一本经书在具体的仪式演述中的唱腔是固定的,不能随意变动。当然,因仪式类别不同,所唱诵经书不同,唱腔的种数也有所不同。如祭天仪式中的《创世纪》唱腔有三种,《祭什罗》唱腔有两种,《大祭风》唱腔有五种,《超度》唱腔有六种,《禳夺鬼》唱腔有五种,《除秽》、《祭署》、《祭风》、《求寿》、《燃灯经》、《送猛厄鬼》、《退口舌是非》、《送难产不孕鬼》、《送无头鬼》皆只有一种唱腔。据统计,东巴经唱腔的不同类别共有三十多种。据东巴木琛、和旭辉的介绍,这些分类也存在不合理之处,如《创世纪》按祭天、祭风、丧葬、除秽、禳栋鬼五种仪式可以分为五种唱腔,《超度》不止是六种唱腔,按不同死者、规模可以分为十多种唱腔,《耳子命》(食物的来历)一本经书就有九种不同唱腔。东巴史诗的唱腔按大仪式类别可划分为三类。 祈神类唱腔:一般是在请神、迎神、祈神、祭神时演述的唱腔。如在演述创世史诗《崇般图》时,念唱至天神及祖先神谱时态度恭敬虔诚,节奏舒缓平和,旋律流畅中速,风格庄严肃穆;在演述英雄史诗《黑白之战》迎请天上诸神下凡助阵、降魔除妖时,唱腔口气也是恭敬庄严,语速平缓。创世史诗《崇般图》作为东巴叙事文本的鼻祖,其间的母题、主题或典型场景往往具有文化原型特点,是讲述“出处、来历”的参考模本,如涉及宇宙天地、世间万物的来历,人类婚姻、生育的来历,祭天、祭署、祭祖的来历,神灵、鬼怪的来历等等,皆从这些母题、主题中找到最初的原型所在。所以东巴在处理这种叙事类史诗唱腔时采用了吟诵式唱腔,音调相对较低,节奏匀速,语气平和,娓娓而叙。  禳鬼消灾类唱腔:这类唱腔专门在驱鬼除秽、招魂消灾等仪式上使用。与祈神类的庄严肃穆、温文尔雅的“文乐”相比,这类唱腔属于怒形于色、铿锵有力的“武乐”类型。如在演述英雄史诗《黑白之战》时,当情节发展到黑部族——美利术主一方时,东巴唱腔声音高亢,节奏急促,铿锵有力,以气势来震慑、威吓所驱鬼怪,这与吟唱白部族——美利董主一方时恭敬平缓的语气截然不同。其中原因很简单:美利术主一方代表着妖魔鬼怪,而美利董主一方代表着祖先神灵。 创世史诗《崇般图》是在祭天仪式上演述的,演述时,要举行系列小仪式。在举行顶灾仪式时,东巴一边以烧鸡毛来引诱恶神可洛可兴,一边怒气冲冲地唱诵经书:“把可洛可兴降下来的灾祸全抵回去,如果把劣马放下来践踏庄稼,把瘟疫传播到人间,把麦锈病和稻瘟放到田间,把钻心虫、蝗虫遣到地里,如果放出猛虎伤害耕牛,放出恶狼吞食山羊,放出野猫咬小鸡,如果放下冰雹、飓风、洪水、疾病,用鸡毛的臭味把一切灾难全抵回去……”  丧葬类唱腔:丧葬类唱腔一般采用吟唱式唱腔,旋律悠长,单调较低,尾音拖得较长。采用这种风格唱腔的主要原因在于:一是丧葬仪式的性质决定了唱腔基调,烘托悲哀、肃穆的仪式氛围;二是仪式规模较大,内容多,吟唱时间长,如果采用前两种方法一唱到底,显然不合情理。 需要指出的是这种东巴唱腔分类只是大而分之,概而言之,不可能严丝合缝地与每一个具体的史诗经书相对应。如同样的一本东巴史诗《黑白之战》,在“禳栋鬼”、“除秽”、“祭风”等不同仪式中也有相应的差别。同样是祈福类唱腔,按仪式不同,唱腔也会发生相应的变化,如祭天仪式、烧天香仪式、祭自然神的唱腔同样存在着不同程度的差异。如祭自然神仪式的唱腔语气要温婉亲切,娓娓而叙,音调不能过高、过急。东巴唱腔分类的另一个难度在于不同区域的差异也较为突出。 (三)东巴史诗唱腔的节奏程式 节奏在音乐中指相同时值的强弱拍有规律地循环出现,具有重复律、稳定性特征,与程式具有同构性。东巴在演述经文时,节奏构成了唱腔程式的一个重要表征。笔者根据对英雄史诗《黑白之战》的田野记录文本分析,认为东巴唱腔的节奏程式有以下十个方面:  吴学源认为在东巴音乐中,突出的节奏特点是先短后长而重音后移的结构形态,如在2/4.3/4 等四拍子中的“”节奏型和6/8、3/8 等八拍子中的“”节奏型。他还认为,这类节奏形态出现在源于古羌人的彝族、哈尼族、傈僳族、普米族、阿昌族、怒族、独龙族、拉祜族等民族中,而在壮侗、苗瑶语族的民族中却很少出现,说明这种节奏型是一种古老的音乐文化现象。 显然,这类前短后长的节奏型和藏缅语族特有的语言特点密切相关。由于这些民族的语言词汇中多为单音节词和复音节词,多音节词的出现较少,在语气加重的情况下就形成了重音后移的现象,即”的后切分节奏型。 笔者认为吴学源所归纳的“先短后长而重心后移的”节奏形态,应该就是文中提到的一拍后附点“”和两拍后附点“”的节奏型。这类节奏型在四曲东巴唱腔《黑白之战》里常有出现,节奏型的特点就是重拍在后。在四拍子里面,一拍后附点前者音符的时值只有后者音符时值的1/3;而在八拍子里面,附点前者音符的时值具备后者音符时值的1/2。 另外,东巴在开始演述每一本经文时,都有一个音长较长的唱腔,节拍只有一拍,而这一类似于呼唤式唱腔的后面往往带有十多个小节的唱腔诗行。这一开始时发出的呼唤式唱腔在整个经文演述中起到了定调作用,它的音高、调值、腔调为后面的演述定了基调;同时,这一长唱腔也有提示功能,意在提醒周围受众,尤其是东巴助手们,相当于仪式的开场白:“仪式开始了,各就各位,肃静!” 三、东巴史诗音乐伴奏程式 东巴经中也保留了很多东巴仪式中经常使用的乐器的字符。与东巴演述中的指示字一样,在东巴经文演述中,这些字符在仪式表演中同样起着提示作用。如在请神仪式中往往需要吹海螺,而吹海螺的时间受经文演述制约,东巴念诵到吹海螺请神内容时,下面的东巴助手才能吹奏海螺,而经文中的东巴字在此也起到了指南作用。这些东巴乐器在仪式中的表演应用都有严格规定,因此具有程式化特征。 (一)东巴仪式中的乐器及其功能 板铃,是东巴乐器中使用频率最高者,可以用于诵经及跳舞。除用来统一舞蹈节奏、烘托气氛外,还代表太阳及神灵之声,相传具有与神沟通并将他们召请到人间来的功能。诵经与跳舞节奏不同,前者慢些,后者急促些。板铃只能用右手拿,与左手板鼓配合使用,但在三江口一带刚好相反。 大钹,纳西语称为“er kual”,意为铜碗。这一乐器俄亚、三江口一带的东巴使用较多,丽江境内的东巴使用较少。大钹往往与大鼓一起使用,一般在诵经时使用较多。 碰铃,纳西语称为“di xian”,据东巴经记载,是丁罗什罗父亲传给他的法器,以两件小铃合为一副。在东巴仪式的舞蹈奏乐时作伴奏,在跳拉姆舞时使用尤为频繁,《烧天香》请神时也使用。 铃,纳西语称为“zeeq”,又称金刚铃,铃内有舌,似小挂铃,在东巴仪式诵经时使用较多,主要功能以提醒念经者为主。deeq bee,藏语。 铜锣,俗称蛮锣。在东巴法事的开场仪式及东巴舞蹈中使用较多,与大鼓节奏相伴奏,丽江六区一带东巴在诵经时也使用。铜锣与板铃也可配合使用,1995 年黑龙潭东巴舞法会活动时,大东巴和开祥就用左手持板铃,右手敲击蛮锣。 板鼓,因常与板铃相配使用而得名,民间称为手鼓、手摇鼓,形制类似于拨浪鼓。东巴念经或跳东巴舞时手持使用,多与板铃配合。民间认为板铃、板鼓分别代表日月,是天上和神灵的象征。以日为主,月随之,跳舞时手持这两种乐器者多为主祭东巴或领舞者。跳拉姆舞时多用此乐器。阮可与东巴用手不同,东巴用左手,阮可用右手。板铃用左手。 长柄鼓,双面蒙皮,长柄,用弯头长槌敲奏。这一乐器在纳西族民间流传的勒巴舞中经常使用,但在丽江境内的东巴仪式中较少使用,而在三江口一带的诵经中使用较多。鼓置放于身后,用长槌反面击鼓。这一乐器在普米族、藏传佛教寺庙中作用广泛,系由藏区传入纳西族地区的乐器。 大鼓,纳西语叫作“dda ggv”,法仪开场、终场时敲奏,东巴跳神时作伴奏。香格里拉三坝乡的东巴在祭自然神时不用鼓。相传祭自然神不能杀生见血,因鼓皮是动物皮,所以避免用鼓。 笛,纳西语称作“bi liq”,系“筚栗”的音译,一般以在祭风仪式中使用为主,为直笛。现在东巴仪式中较少使用,在东巴经典《鲁般鲁饶》中有“阿普祖先吹奏金笛”的记载,专门叙述了制作金笛的过程。《鲁般鲁饶》为祭风仪式中的经典作品,是为超度殉情者举行的仪式的经典。 海螺(或名法螺),du perq。此乐器与请神或送神的仪式相关,一般在开坛或仪式结束时使用较多。纳西族地区不产此物,多半是从印度或西藏引进的。 牦牛角号,纳西语称为“berq ko”,是用牦牛角做的号。据东巴经记载,此乐器在原始部落社会中召集人们聚会时吹响,在东巴仪式中也有威慑鬼的作用。牦牛角号在丧葬仪式中使用最多。在民间有诸多忌讳,如这件角号在此次丧葬仪式中使用后由死者家属收藏,轮到下一家举行丧葬仪式时,再传给下一家。三江口一带还有专门在祭呆鬼仪式中使用的牦牛角号,其实是用人体大腿骨制作而成的。祭猎神仪式中使用小牛角号。 另,在东巴经、东巴画(尤其是《神路图》)中也描述到钟、琵琶、曲项琵琶、长颈琵琶、口弦、筝、芒筒、长喇叭、唢呐等多种乐器,但这些乐器在东巴法事中并不用及,在此不赘述。 (二)东巴乐器的伴奏程式 东巴经文中有具体的乐器伴奏提示字符,如:表示应摇板鼓3 次;表示应摇响板铃2 次,东巴应两次抬高双手,摇响板鼓10 次;表示应吹奏笛子4 次,一般多指吹4 曲、4 遍或4 声;表示女子应吹响木叶5 次,或吹奏5 遍。由此可见,这些东巴乐器在仪式表演中的应用有着具体严格的规定,东巴经文对乐器伴奏表演起到了规约的作用。这也说明了念诵经文的东巴的主祭者身份、地位,他在仪式中扮演的是导演的角色,不仅掌控着仪式每一个程序的进展,而且对仪式表演的每一个类别同样起到指示作用。 在东巴音乐中,最常见的伴奏乐器是板铃与板鼓,东巴认为二者分别象征了日、月,由此引申为阳神、阴神的化身。这两种乐器在仪式表演中往往同时使用,意喻着“日月同辉”、“天地交泰”。如下面这段《开坛经》的开头唱腔中,前两个节拍由板鼓伴奏,后两个节拍由板铃伴奏,并反复三次,形成递进平行式结构,烘托出庄严、神圣的宗教氛围。  东巴音乐伴奏往往与东巴舞合而为一,跳舞者两手各持板鼓与板铃,边跳边摇动鼓铃。海螺、牦牛号角往往用于请神仪式中,主要是由于这两种乐器共鸣声强,东巴认为借此可以把请神声音传达遥远的天庭,这样才能请神仙下来。东巴音乐伴奏的节奏以4\2 拍为主。当然,这一固定节奏在不同的仪式程序中也相应地发生变化,如在请神仪式中,节奏明显变缓,突出了庄严肃穆的神圣气氛;而在驱鬼仪式中,这一节奏变得急促粗犷,音响也处于最强音,加上东巴及民众在旁边一同吼叫,营造了同仇敌忾的驱鬼气氛。 四、余论 东巴史诗的唱腔及音乐程式的形成与东巴教的产生、发展历史是内在统一的,或者说,前者受后者的制约与统摄。东巴教受藏族苯教及藏传佛教的深层影响,尤其受苯教影响深远。东巴教教主与苯教教主是同一个神祇,二者的教义、神灵、法器也是大同小异。藏传佛教的教义、神灵也渗透到东巴教中,其唱腔及音乐程式也明显受到藏族宗教文化的影响。至今,在毗邻藏区,与藏族杂居的塔城、依吉等纳西族地区,这种影响更为突出。当然,东巴教作为纳西族的原生民族宗教,受藏文化的影响并不意味着全盘接受藏文化或被外来文化所覆盖,纳西族的传统文化仍是占主体地位的,这在东巴史诗的唱腔及仪式音乐程式中也得到充分的体现。譬如东巴史诗的唱腔沉缓,音调平和,以五字、七字节奏为主,语句多为韵体,且吸纳了纳西族传统的民歌演唱手法——“左罗”、“增辍”,在不同仪式上唱腔及程式的变化程度也较高。与藏族宗教严整的宗教知识体系及神圣庄严色彩相比,东巴教则在很大程度上仍保留了大量的自然崇拜的文化遗留,从而使其唱腔、仪式音乐程式体现出自然性、民间性、活态性等等特征。 东巴史诗的唱腔及仪式音乐程式与东巴书面文本、口头文本、东巴舞蹈、东巴仪式程序等仪式叙事要素形成了互动共生的有机体,任何一个要素都是不可能单独发生作用的。东巴史诗的唱腔与音乐程式研究需要与东巴文化的整体研究相结合,这既是研究东巴史诗及东巴音乐的难点所在,也是必由之径。 作者简介:杨杰宏,中国社科院民族文学所副研究员。 基金项目:本文系中国社会科学院登峰战略优势学科“中国史诗学”项目的阶段性成果。 本文首发于《西北民族研究》2017年第1期(总第92期)。 原文有大量注释,此处省略,如有需要参见期刊纸质版或知网电子版。 (责任编辑:admin) |