|

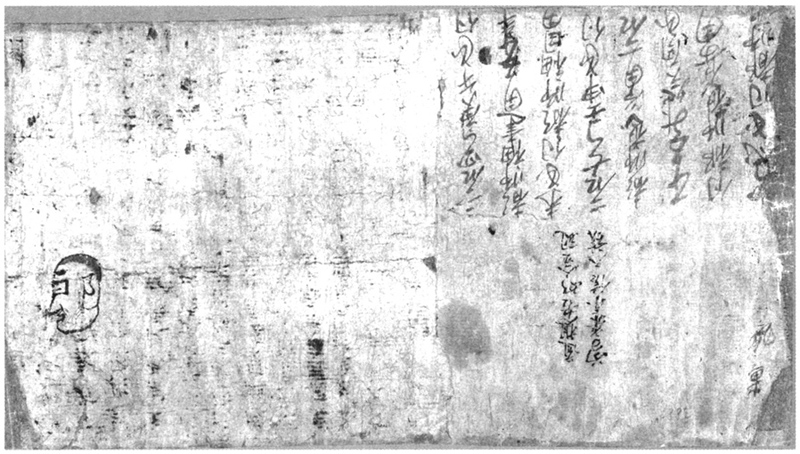

二 拼接 我们知道,敦煌写卷并非规范的抄卷,因此我们不能以标准的卷轴装来想当然的推测它的成卷方式。事实上,在这些下层的民间抄卷有相当一部分随意性很强,有时仅仅是几片废纸的随机拼合。相对于标准卷轴来说,敦煌写卷的拼合方式和拼合目的是复杂多样的。就拼合方式而言,它们有时是先书写好再拼合的,有时也会先拼合纸张而后抄写的,还有二者交错兼容的时候。其拼合的目的也并非单纯是为了抄写文书,还可能是为了汇总同类文献保存,或者仅仅为了利用卷背空白。所以,我们探究同抄文献之间的关联性,还必须首先了解写卷的拼接方式和目的。通过细致观察纸张之间的接缝和字行的侵损,对比同卷文书的字迹异同,以及文书本身的完整与否等线索,我们是可以推测拼接成卷的方式及目的的。在这方面,下面这几个写本有一定的代表性。 1.P.3052+дx.105、10299,该卷抄金髻、利济、志贞、法舟四人同题诗歌四首。原卷每诗一纸,皆字行疏朗,格式讲究。细辨四诗笔迹不一,接缝左右均有较多余白。徐俊认为该卷为某次佛事法会中敦煌众僧所作颂诗的合钞,故命名为“敦煌僧同题诗钞”①。从该卷的呈卷形式来看,此卷原应各诗分抄,各占一页,后为便于保存粘结而成卷。 2.北7707,该卷正面为《佛说无量宗寿要经》,卷背抄《大目乾连冥间救母变文》。荒见泰史见过该卷原卷,据他描述,该卷由十二张纸组成,第一至第五张和后面第六至第十二张的纸质不同,二者之间有明显的粗糙粘和面,且第五张纸已经裁剪。细观《佛说无量宗寿要经》内容,粘合面前后根本不相衔接。故荒见判断:“该写本实际上是两件废纸拼凑起来,为了利用反面空白的纸张书写《大目乾连冥间救母变文》用的。”② 3.P.2105,该卷正面抄为《贤愚经》、《大悲真言》、《大宝积经文殊师利授记会》,卷背抄《金刚顶瑜伽念诵仪轨》。原卷《贤愚经》被分为两段,中间粘结《大悲真言》一组文献,其后又接《大宝积经》,因各文献纸张大小不一,故拼接痕迹非常明显(见图6)。卷背《金刚顶瑜伽念诵仪轨》为一人所抄,遇接纸痕不避。从写卷情况来看,抄手在拼合正面文献时,将同一卷《贤愚经卷第》割裂为二,全然不顾其内容的衔接,可知正面诸文献已遭废弃,其拼接目的旨在利用纸张反面,抄写卷背的《金刚顶瑜伽念诵仪轨》(见图7)。  图6 P.2105正面接痕  图7 P.2105背面接痕 4.S.2440,该卷正面依次抄:《维摩经押座文》、《三身押座文》、《八相押座文》、《温室经押座文》、《维摩经押座文》。卷背抄《押座文》、《太子成道吟词》。正面诸文间皆有较多空白,细观多可见接纸痕,笔迹虽为一人书,但字体、墨色,抄写格式各有不同,恰好说明此卷是抄后粘结的百衲本。卷背《太子成道吟词》压接纸痕而抄,其字迹小而秀整,明显与其他诸押座文非一人所抄。由以上分析可大致判定,该卷为汇总保存文献,将原本独立使用的《押座文》写卷粘成一卷,同时又利用其卷背抄写相类文献,可谓一举多得。 由以上四个例子可以大致看出,抄手拼合成卷的主要目的即是保存文献、利用卷背或二者兼得。同卷及正背文献的关系要根据情况具体分别讨论。汇总保存的诸文献一般在性质类属上有相同或相近处,如S.2440正面基本上是押座文汇钞。在单纯粘结废纸利用卷背的情况下,正背面文献联系不大,但如果是S.2440这样的既为汇总保存同类文书,同时又利用卷背的情况下,正背面文献关系就会很密切。如卷背的《太子成道吟词》与诸押座文就同为说唱所用文献。 还有一种情况要特别注意,有时两卷相互拼合前,正反面就已经抄写了文书。这种情况也不少,如P.3882(见图8、图9)。该卷正面为残《孔子项讬相问书》14行与残《府君元清邈真赞并序》13行,卷背左侧画一罗汉头像,右侧抄《庚午年至甲戌年入破历算会牒》8行。原卷正面两文献皆为残片,其抄写字迹迥异,且其间有明显接纸痕,显为抄后拼接的两个残片。卷背《庚午年至甲戌年入破历算会牒》在《孔子项讬相问书》背后,且字迹与正面一致,罗汉头像在《府君元清邈真赞并序》卷背。从《算会牒》字迹不涉《邈真赞》背面的情况看,它应在粘结前就抄在《孔子项讬相问书》卷背了。即使是这样两片已经没有多少利用价值的文书残片,敦煌人也把它们粘结保存,他们对纸张的珍惜可见一斑。  图8 P.3882正面接痕  图9 P.3882背面帐籍在拼结前抄 总之,敦煌写卷成卷过程中拼合粘接现象是非常复杂的,以上所举诸例只是一些最常见的状况,其他情况的拼合还有不少。比如一些变文写卷就经常出现利用原有抄本拼合重组或改写的现象。如S.3872,该卷抄《维摩诘经讲经文》481行,起“经,尔时长者宝积”,讫“所共合成”。观原卷图片可见,该卷字体格式皆不统一,其散说和韵文部分呈现另种截然不同的格式,前者字小行密,后者字大行疏。卷中文字字迹亦时有变化,墨迹亦时避接痕时侵接痕。诸此现象表明,该卷为不同角色独立使用的几种纯韵文的卷子和纯散文的卷子割裂后根据讲唱过程的先后重新拼合而成。 再如P.3451《张淮深变文》残卷。观本卷清晰彩图可见,原文自“自从司徒归阙后”开始,笔迹与前不一,字体稍大,用墨亦较前者浓重,考虑到该行前有明显的接纸痕,则此部分应为后人抄写补上的。此外原卷有朱笔,且有浓墨笔更改两处,一处改“尚书见贼已归降”句中“尚书”为“元戎”,一处改“尚书既擒回纥”句中“尚书”改为“仆射”,笔迹与后补内容一致。伏俊琏据此指出,该卷为在“张议潮变文”的基础上添补改造而的,可谓卓见③。除此之外,敦煌遗书面世后,一些藏书机构或个人也会对写卷进行一些拼接修复工作。如S.2630《唐太宗入冥记》抄卷,今存本文意不通,《敦煌变文校注》就指出此为英人在整理断片时将顺序接错所致。总之,写卷的拼接是个很复杂但同时也很重要的问题,我们在研究时必须注意结合图片或原卷深入探究。 (责任编辑:admin) |