|

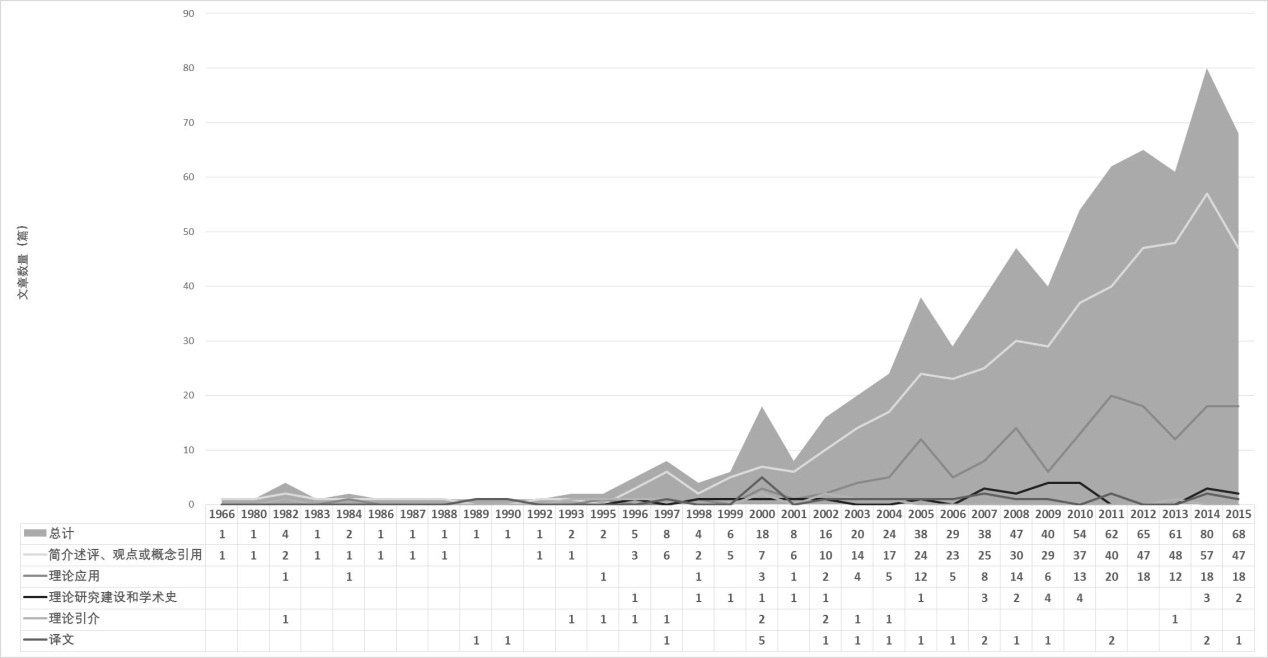

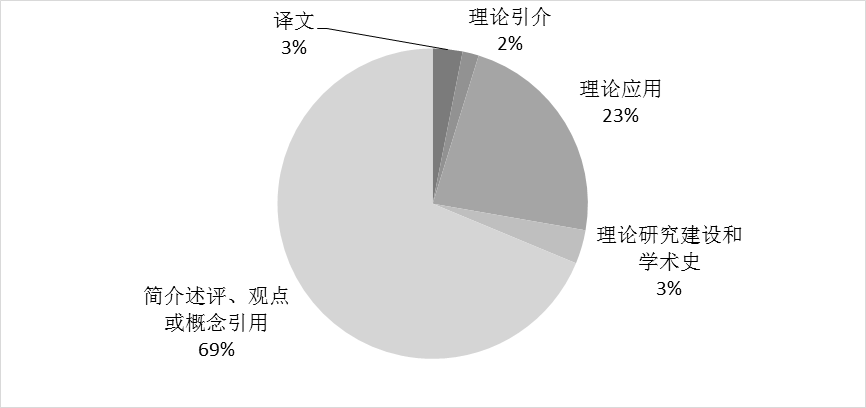

口头程式理论(Oral Formulaic Theory)是口头诗学(oral poetics)的核心理论,由哈佛大学古典学学者米尔曼·帕里(Milman Parry)和阿尔伯特·贝茨·洛德(Albert Bates Lord)师生共同创立。帕里和洛德吸收了语言学、人类学等学多学科的理念和方法,以古希腊文学和前南斯拉夫史诗为研究对象,力图阐释口头诗歌的创编规律和传播过程。该理论自二十世纪二三十年代创立以来,不但在美国民俗学界产生了重要影响,而且在全世界众多传统的研究中得到了应用。这一理论“已经决定性地改变了理解所有这些传统的方式……为开启口头传统中长期隐藏的秘密,提供了至为关键的一把钥匙。” [①] 20世纪60至70年代,美国的汉学家和在美华人学者率先将口头程式理论应用于中国文学研究,如傅汉思(Hans H. Frankel)对《孔雀东南飞》的研究;[②]王靖献(C.H. Wang)对《诗经》的研究,[③]Alsace Yen对明代话本小说的研究。[④]20世纪80年代,这些论著首先引起了中国古典文学和比较文学领域学者的关注。从1990年开始,民族文学、民俗学等领域的学者大量译介了口头程式理论及应用的论著,并积极从事本土化实践。 关于口头程式理论在中国的译介和应用,前人多是从口头诗学、史诗学学术史和学科建设的立场出发进行研究和述评,宏观勾勒出该理论在中国本土化的过程,如概括性地描述该的理论的译介过程,应用和研究现状,[⑤]评价该理论对民俗学、史诗学等相关学科研究范式转换所产生的重要影响,[⑥]以个案研究的方式对应用该理论的重要著述做出述评,[⑦]对该理论在中国的应用和本土化的反思,[⑧]以及对未来发展的展望等。[⑨]虽有学者在研究过程中列出了一些相关文献数据,但缺乏对这些文献数据的分析,更未形成具有说服力的结论。 一、数据来源与研究方法本文采用量化研究为主的方法,以可视化的方式对口头程式理论在中国的译介、传播和应用情况做较为精确的分析和直观呈现。由于期刊文章基本能够囊括某一研究领域的重要研究成果,而中国知网(CNKI,以下行文用“CNKI”表述)期刊数据库相较于其他几个中文期刊数据库在期刊收录范围和文章数量上具有绝对优势,因此本文将文献搜索范围限定在CNKI期刊数据库。这样做的局限性在于未能把专著、论文集、会议论文、学位论文和用民族文字发表的期刊文章包含在内,而CNKI数据不全或不准确也会导致搜索时一些文献遗漏,这些都会对研究结果产生一定影响。 由于口头程式理论是舶来品,本身就有“帕里—洛德理论(the Parry-Lord Theory)”“帕里—洛德学说(the Parry-Lord Theories)”“口头理论(the oral theory)”等别名,学者们对这些名称的使用存在争议。如约翰·迈尔斯·弗里使用“口头理论”[⑩],而哈佛大学格雷戈里·纳吉认为:称帕里或洛德的创见为“口头理论”是一个主要的误解,更合理的提法应该是帕里和洛德有过多种不同的学说(various theories)。[11]尹虎彬认为用“口头诗学”来概括或指称帕里洛德学说更为恰当[12]。在译介过程中,这些名称,尤其是“the Oral Formulaic Theory”和“Parry-Lord Theory”更是有多种译名。为保证搜集到尽量多的文献,本研究设定了多个检索词,有“帕里-洛德理论”“Parry-Lord Theory” “口头程式理论”“oral Formulaic Theory”“套语理论”“Milman Parry”“Albert Lord”“口头程式学说”“帕利—劳德理论”“帕里—劳德理论”“帕里—洛德学说”“口头诗学理论”“口头理论”并“文学”“口头理论”并“文本”“口头理论”并“诗学”,检索字段为“全文”,文章发表时间截至2015年12月31日。去重、去除期刊目录、书讯、学者简介、会议动态等资讯类文章及无关文章,保留了书评、会议综述、学者访谈类文章后,共获得710篇文献作为研究样本。 二、文献类型、时间分布及代表性文献文献数量是衡量某一领域发展的重要指标之一,从文献数量的年度变化可以大致分析出中国学术界对“口头程式理论”的认知、应用和发展趋势。经过统计分析,710篇文献中,有译文22篇,理论引介12篇,应用该理论解析特定文本163篇,理论研究建设及学术史25篇,其余488篇文章包含理论述评和应用述评,观点和概念引用以及将该理论作为背景简单介绍。最早的文献发表于1966年,1966年至2015年50年间,5种类型710篇样本文献的数量年度分布情况如图1所示。  图1 文献的年度分布和分类数量统计 从图1可以看出,1966至2015年间,文献数量整体上呈逐步上升趋势,在2014年达到峰值80篇。从文献类型上看,“简介述评、观点或概念引用”类占比例最大,达到了69%,年度文献数量变化趋势与总体趋势一致;“理论应用”类文献占23%,也呈上升趋势,但与文献总体趋势相比较缓,峰值出现在2011年(20篇);“理论引介”类文章所占比例最小,为2%,集中出现在1993至2004年间;“译文”占3%,曲线平缓,峰值出现在2000年;“理论研究建设和学术史”占3%,较为平均地出现在1996-2015年期间。总体上看,样本文献明显呈现出重理论应用,轻理论建设的状况,见图2。  图2 各类型文献所占比例 考察所有样本文献,可将这一领域的学术发展分成三个阶段: (1)1966-1995年的30年为起步阶段。这一时期共发表19篇文章,年均1.46篇,峰值出现在1982年,4篇。在中国大陆,最先关注到“口头程式理论”的是外国文学和比较文学领域的学者。1966年周煦良翻译了原载《泰晤士报文学增刊》(1965年11月25日)上的《六十年代的美国文学批评》一文,文中将洛德的《故事的歌手》列入文章的附录《美国六十年代的主要文学批评著作》,但正文中并未提及。[13]1980年,赵毅衡提及王靖献运用口头程式理论(套语理论)研究诗经,并评论说这一研究“证明了口头诗歌创作的套语化是世界性现象,不仅适用于欧洲的叙事诗传统, 也适用于中国的抒情诗传统。”[14]1982年,周发祥发表《帕利—劳德理论及其在〈诗经〉研究中的应用》一文,简要介绍了该理论的研究方法和王靖献的研究成果。[15]这一阶段大部分文献的关注点是将“口头程式理论”作为方法引介到中国学术界,基本围绕着王靖献的《诗经》研究,但有两篇文章是用该理论做了较为深入的分析,一篇以元杂剧为研究对象,[16]一篇以易卦爻辞为研究对象。[17]1990年朝戈金翻译了卡尔·赖歇尔的《南斯拉夫和突厥英雄史诗中的平行式:程式化句法的诗学探索》,[18]首次将“口头程式理论”在史诗研究中的应用范例引介给中国学者。同年,王靖献所著《钟与鼓——〈诗经〉的套语及其创作方式》一书汉译本出版。[19] 1995年朝戈金在《第三届国际民俗学会暑期研修班简介——兼谈国外史诗理论》一文中[20],用较多笔墨介绍了口头程式理论。 (2)1996-1999年为稳步上升阶段。这期间共发表文章23篇,年均5.75篇,1997年出现峰值8篇。这一阶段,尹虎彬、朝戈金从“程式”“文本”等概念入手,发表多篇文章译介口头程式理论。在理论应用方面,1998年,刘凯运用“套语理论”(即口头程式理论)对“花儿”进行了研究,[21]首次将该理论应用在中国民歌研究中。 (3)2000-2015年为快速发展阶段。这一阶段的文献数量急速增长,共发表668篇文章,年均41.75篇,2014年出现峰值80篇。2000年《民族文学研究》增刊上发表的有关口头传统的系列译介文章,以及《口头诗学:帕里—洛德理论》、[22]《故事的歌手》、[23]《荷马诸问题》[24]等译著的出版,对“口头程式理论”在中国的应用和发展起到重要的推动作用。在这一阶段,该理论被来自文学、民俗学、语言学、音乐学等领域的学者应用到中国100多种传统或文本的研究中,取得了丰硕的研究成果。 三 文献空间分布与作者群(一)期刊分布 经统计,样本文献刊载于全国31个省市自治区出版的352种期刊(含辑刊)。 所有刊物中刊载文章在5篇以上的期刊有17种(见表1)。 表1 高刊载量期刊排名

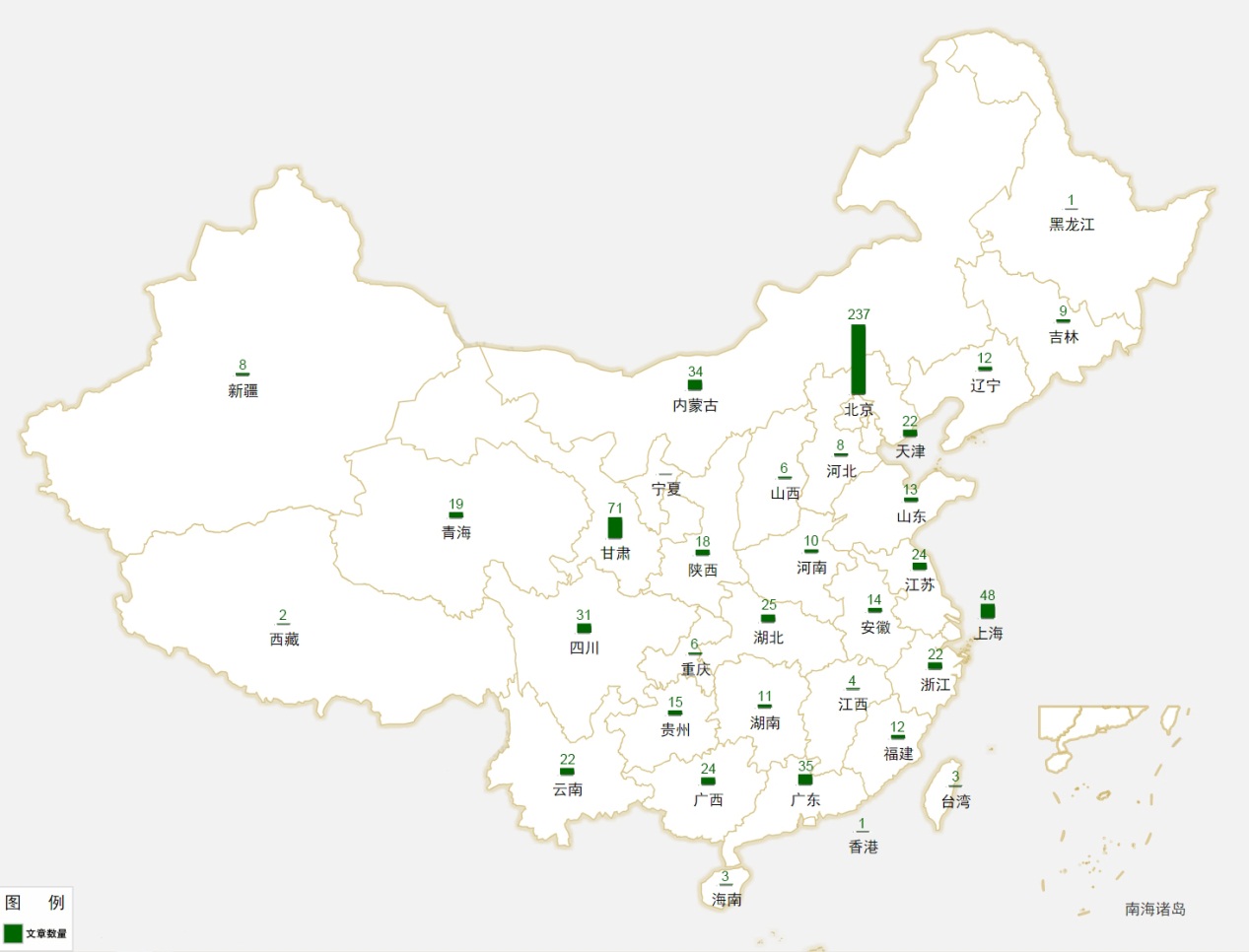

由表1可见,《民族文学研究》《民俗研究》《民间文化论坛》《民族艺术》及《西北民族研究》刊载了最多的 “口头程式理论”相关文章,是这一领域的核心刊物。 图3是352种期刊地理分布和刊文量统计图。北京的期刊刊载量为176篇,占24.79%,具有绝对优势。北京、广西、山东、甘肃、广东五地的刊物刊载量最多,刊载量合计占总刊载量的50.28%。  图3 期刊地理分布和刊文量[25] (二)作者及其所在机构分布 发表文章数量在一定程度上能够体现出研究者和研究机构在某一学术领域的实力。本研究样本文献的作者(含译者)共568人,来自国内外243家机构和单位。[26]发表文章最多的作者和研究机构如表2所示。 表2 高产作者和学术机构分布

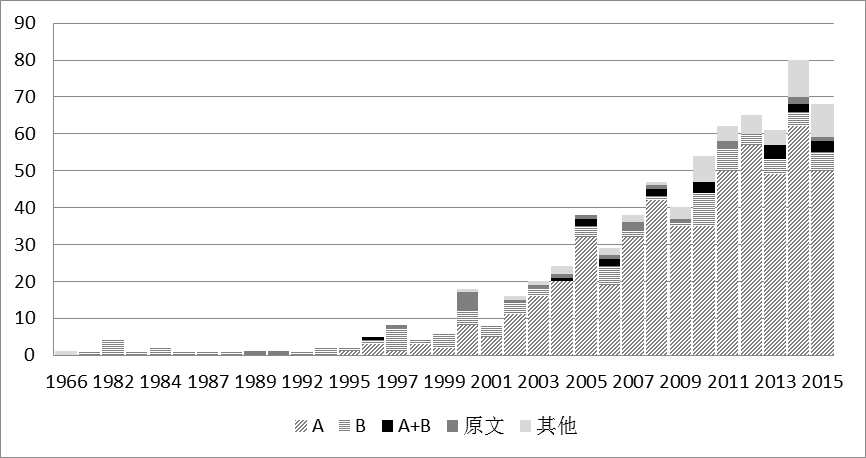

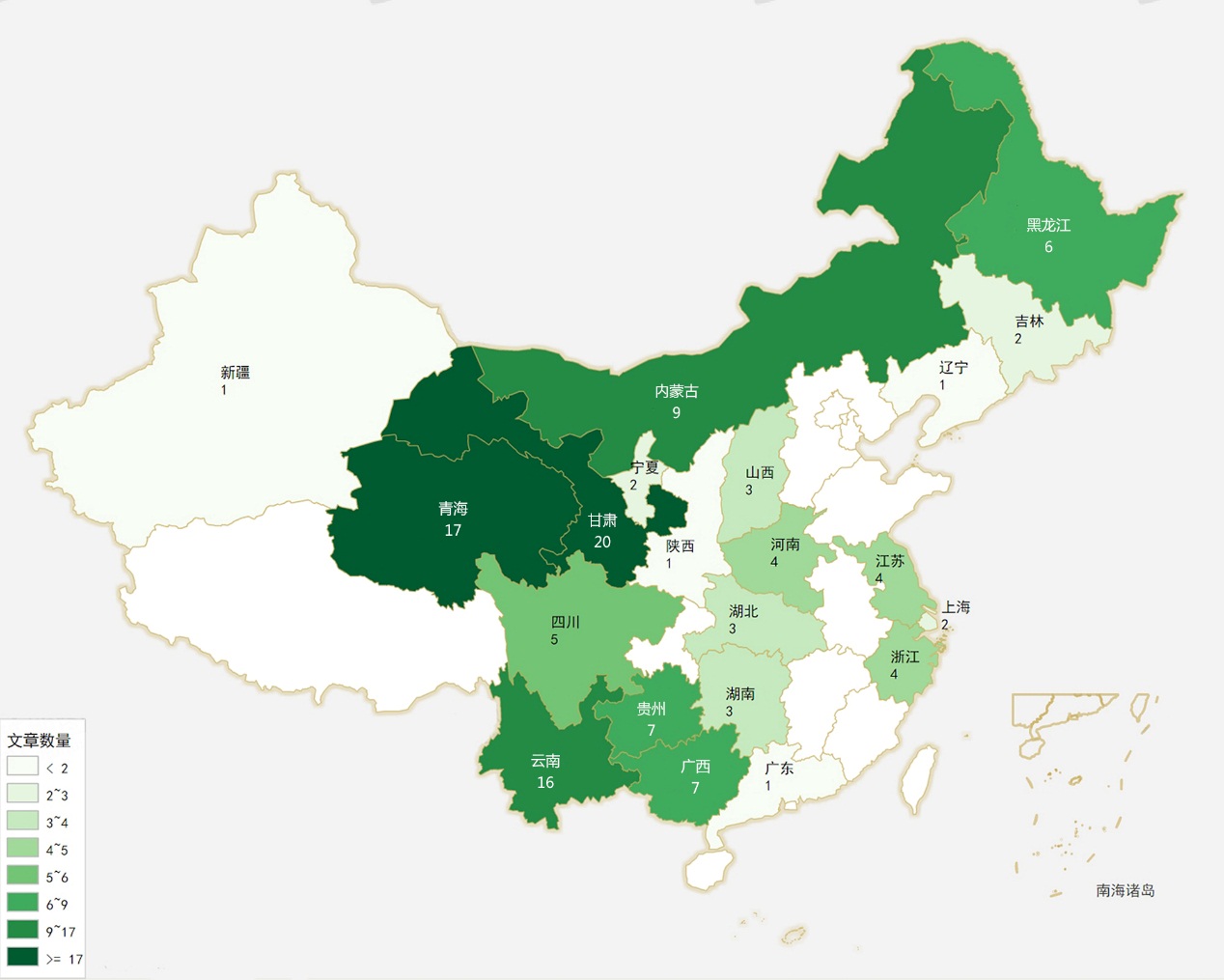

从表2可以看出,样本文献的作者呈现出较高的中心性,形成了以朝戈金、尹虎彬、冯文开、巴莫曲布嫫为主的核心作者群。发文最多的是中国社会科学院的朝戈金,他是该研究领域的领军人物,共27篇。发文最多的10个人中,有7人就职于中国社会科学院或毕业于中国社会科学院研究生院。发文最多的学术机构中,中国社会科学院以122篇文章的绝对优势排名第一,这122篇文章中有88篇为中国社会科学院民族文学研究所的学者撰写。图4显示了所有样本文献的作者所属机构的地理分布及发文数量。  图4 作者所属机构的地理分布图及发文量 从以上样本文献的空间分布和作者群的统计信息及分析可以得出:在“口头程式理论”译介和应用领域,形成了以中国社会科学院民族文学研究所为中心,以朝戈金、尹虎彬、巴莫曲布嫫等学者为核心的作者群。在文献空间分布上,不论是从作者所属机构所在地还是从期刊出版地看,北京都是这一学术领域的地理中心。 四 “口头程式理论”的译介和应用特点(一)理论译介与传播接受特点笔者在研读样本文献后发现,口头程式理论的应用对象主要有两大类,一是以《诗经》为代表的中国古典文学,研究者是中国古典文学或比较文学领域的学者;二是以三大史诗为代表的口头传统,研究者主要是中国少数民族文学、民俗学、民间文学领域的学者。在译介术语时,不同的学者往往会采用不同的译名。笔者将样本文献中出现的主要译名依照出现时间的先后顺序整理如下: 表3 “口头程式理论”原名、译名对照表

基于样本文献,可以看到:在理论译介初期,存在一个术语或人名有多种译名的现象,但随着时间推移,同一领域的学者的译名具有趋同性;后来学者在引用前人成果时往往会“继承”前人的译名,因此通过这些带有“标记”的译名,再加上引用和参考文献,便可以较为准确地追溯译名的源头,并由此勾勒出该理论和术语的传播接受路径。 依据上述内容,笔者发现口头程式理论在中国的译介和传播清晰地呈现出两类源头和路径:一是以朝戈金、尹虎彬等为代表的民俗学者,通过译介“口头程式理论”的经典论著而将其引介到中国,民俗学领域的学者多采用他们的译名,引用他们的译著译作。为行文方便,笔者将这一源流命名为A;二是以周发祥、谢谦、赵毅衡为代表的中国古典文学和比较文学领域的学者,经由译介王靖献的《诗经》研究而将“口头程式理论”引介到中国,他们将这一理论翻译为“套语理论”,古典文学和比较文学领域的学者多采用他们的译名,笔者将此源流命名为B。图5为样本文献不同译介源流文章数量图。  图5 不同译介源流文章发表时间分布及数量 从图5可以看到,A类文献随着相关论著被译介到中国,不断被后人引用,数量最多,占所有文章的75%,文章增量趋势与总趋势一致。B类文献出现较早,但数量较少较稳定,占所有文章的12%。。同时体现源流A和源流B的文献很少,共20篇,仅占3%。两类源流文献的研究对象有明显差异,表4列出了两类文献的热点研究对象。 表4 源流A、B文献热点研究对象[38]

源流A 的文献多以口头传统为研究对象,而源流B 的文献多以中国古典文学为研究对象。结合图5可见,虽然研究口头传统的学者和研究中国古典文学的学者都使用 “口头程式理论”,但彼此却少有交流,很少引用对方的文献。 (二)“口头程式理论”的研究热点某一时间段内出现的高频关键词往往是该领域的热点。本研究全部样本文献共有1461个关键词,最高出现频次是36次,最低出现频次为1次,值得注意的是仅出现1次的关键词有1242个,占所有关键词的85%,或许是因为这一领域本身就是跨学科的领域,研究对象广泛,视角多样。出现频次在7次(含)以上的关键词有23个(见表5)。 表5 热点关键词

“程式”作为“口头程式理论”的核心概念,成为出现频次最高的关键词。紧随其后的“口头传统”“口头诗学”都是口头程式理论自20世纪90年代引介进中国后,学界关注度较高的研究领域。 (三)“口头程式理论”在中国的应用特点本研究的710篇样本文献中,有163篇是应用口头程式理论解析特定文本的。本文对这些理论应用类文献进行统计分析后发现,“口头程式理论”在中国的应用具有如下特点: (1) 研究对象丰富,以口头传统为主,涉及史诗、叙事诗、民间故事、民歌、民间小戏等多种文类的百余种文本。其中有13种文本被3篇及以上的文章作为研究对象,分别是:《格萨(斯)尔》12篇,《诗经》10篇,花儿9篇,《阿诗玛》8篇,《玛纳斯》、皮影戏、萨满神歌各4篇,敦煌变文、元杂剧、佛教文献、[39]白曲、《勒俄特依》《嘎达梅林》《梅葛》均为3篇。 (2) 研究对象涉及多个民族,共计32 个当代民族。[40]其中有13个民族被4篇及4篇以上的文章涉及,分别为:汉族21篇,藏族15篇,蒙古族14篇,彝族13篇,土族9篇,回族7篇,裕固族6篇,东乡族5篇,保安族、达斡尔族、柯尔克孜族、苗族、撒拉族均为4篇。 (3) 研究对象分布地域广,分布在中国境内22个省、市、自治区(见图6),主要位于甘肃、青海、云南等西部地区,这些地区正是“花儿”“格萨尔”等活态口头传统流传的地区,也是藏族、蒙古族、彝族等少数民族聚居的地区。 (4) 多学科多研究视角。从理论应用类文章可以看出,“口头程式理论”得到了来自中国少数民族文学、民俗学、中国古典文学、比较文学、文艺学、人类学、语言学、音乐学、戏曲戏剧学、历史文献学、宗教学共11个学科的学者的应用。“演述理论”“民族志诗学”“故事形态学”及“母题学”是最常与“口头程式理论”共同使用的研究视角。  图6 理论应用类文章研究对象所在地区统计图表 结语本文以中国知网(CNKI)期刊数据库收录的1966至2015年有关“口头程式理论”译介与应用的710篇文献为研究样本,通过对文献类型、时间和空间分布、作者及研究机构、所载期刊、关键词、译介源流、研究对象所涉及的民族、分布地域等方面的统计分析,得出如下结论: “口头程式理论”于20世纪80年代被引入中国学界,首先得到了中国古典文学和比较文学领域学者的关注,自1990年开始被民族文学、民俗学等领域的学者大量译介和应用,并相应地呈现出两大译介和传播源流。该理论在中国的学术发展经过了“起步”“稳步上升”阶段,目前正处于“快速发展”阶段,目前已形成以中国社会科学院民族文学研究所为核心研究机构,以朝戈金、尹虎彬、巴莫曲布嫫等民族文学和民俗学学者为核心作者,以《民族文学研究》《民俗研究》《民间文化论坛》《民族艺术》及《西北民族研究》为核心刊物的学术共同体。这一理论对中国的文学研究、民俗学研究产生了持续而巨大的影响力,为学界带来了新的学理性思考,并在学界广泛应用。迄今,这一理论已经被来自中国少数民族文学、民俗学、中国古典文学、比较文学、人类学、戏曲戏剧学、语言学等11个学科的学者应用到分布于中国22个省市自治区,32个当代民族的多种文类百余种文本的研究中。 1998年,美国密苏里大学的弗里教授在其著作《口头诗学:帕里—洛德理论》中译本前言中写道:“在东方这一国度中,活形态的口头传统是极为丰富宏赡的宝藏……中国同行们正是处于这样一个有利的位置,他们可以做到在世界上其他地方的人们所无法做到的事情:去体验口头传统,去记录口头传统,去研究口头传统。这些传统在范围上具有难以比量的多样性,因而更值得引起学界的关注。如果在未来的岁月中,口头理论能够在多民族的中国,在她已为世人所知的众多传统中得到广泛检验,那么国际学界也将获益匪浅。”[41] 本文的分析与实证研究尚停留于基础数据的量化层面,深层的理论论述笔者今后另撰专文。从上文来看,中国学者牢牢把握住了这一珍贵机会,取得了斐然成绩。虽然整体上看存在重理论应用、轻理论建设的情况,但以中国社会科学院民族文学研究所为代表的一批学者积极投身理论的本土化实践和理论建设与学术反思,努力实现由西方理论的“消费者”到中国本土理论的“生产者” 的转变,为这一理论的发展和口头传统研究做出了贡献。 (郭翠潇,中国社会科学院民族文学研究所) 本文首发于《民族文学研究》2016年第6期 [①]约翰·迈尔斯·弗里:《附录二:晚近的学科走势》,朝戈金译,《民族文学研究》2000年第S1期。 [②]Hans H. Frankel. The Formulaic Language of the Chinese Ballad “Southeast Fly the Peacocks“, 《中央研究院历史语言研究所集刊》(台北)1969年第39本。 [③]C. H. Wang. The Bell and the Drum: Shih Ching as Formulaic Poetry in an Oral Tradition, University of California Press, 1974. [④]Alsace Yen. The Parry-Lord Theory Applied to Vernacular Chinese Stories, Journal of the American Oriental Society, 1975, 95(3): pp.403-416. [⑤]高荷红:《口头传统·口头范式·口头诗学》,《贵州民族大学学报》(哲学社会科学版)2015年第5期。 [⑥]朝戈金:《从荷马到冉皮勒:反思国际史诗学术的范式转换》,《中国社会科学院文学研究所学刊》,北京:中国社会科学出版社,2008年。 [⑦]胡继成:《口头诗学的中国“旅行”——一个比较诗学的个案考察》,《理论界》2016年第3期。 [⑧]朝戈金:《创立口头传统研究的“中国学派”》,《人民政协报》2011年1月24日,第C03版。 [⑨]冯文开:《论国外史诗及其理论译介与中国史诗学的建构》,《江西社会科学》2011年第12期。 [⑩]〔美〕约翰·迈尔斯·弗里:《口头诗学:帕里—洛德理论》,朝戈金译,北京:社会科学文献出版社,2000年。 [11]〔匈〕格雷戈里·纳吉:《荷马诸问题》,巴莫曲布嫫译,桂林:广西师范大学出版社,2008年。 [12]尹虎彬:《口头诗学与民族志》,《民俗研究》2002年第2期。 [13]周煦良:《六十年代的美国文学批评》,《现代外国哲学社会科学文摘》1966年第4期。 [14]赵毅衡:《是该设立比较文学学科的时候了》,《读书》1980年第12期。 [15]周发祥:《帕利—劳德理论及其在〈诗经〉研究中的应用》,《学习与思考》1982年第1期。 [16]许金榜:《元杂剧的语言风格》,《山东师大学报(哲学社会科学版)》1982年第4期。 [17]韩伟表:《易卦爻辞套语套式发微——易卦爻辞与中国古典诗艺之滥觞(之五)》,《舟山师专学报》1995年第2期。 [18]卡尔·J·赖歇尔:《南斯拉夫和突厥英雄史诗中的平行式:程式化句法的诗学探索》,朝戈金译,《民族文学研究》1990年第2期。 [19]王靖献:《钟与鼓——〈诗经〉的套语及其创作方式》,谢谦译,成都:四川人民出版社,1990年。 [20]朝戈金:《第三届国际民俗学会暑期研修班简介——兼谈国外史诗理论》,《民族文学研究》1995年第4期。 [21]刘凯:《西方“套语”理论与西部“花儿”的口头创作方式》,《民族文学研究》1998年第2期。 [22]〔美〕约翰·迈尔斯·弗里:《口头诗学:帕里—洛德理论》,朝戈金译,北京:社会科学文献出版社,2000年。 [23]〔美〕阿尔伯特·贝茨·洛德:《故事的歌手》,尹虎彬译,北京:中华书局,2004年。 [24]〔匈〕格雷戈里·纳吉:《荷马诸问题》,巴莫曲布嫫译,桂林:广西师范大学出版社,2008年。 [25]图3、图4、图6是由笔者在地图慧(dituhui.com)生成的统计地图基础上制作的。 [26]作者所属机构或单位按一级单位名称统计,如中国社会科学院民族文学研究所与中国社会科学院文学研究所都按照“中国社会科学院”统计。 [27]括号内为译文数量,下同。 [28]赵毅衡:《是该设立比较文学学科的时候了》,《读书》1980年第12期。 [29]王靖献:《钟与鼓——〈诗经〉的套语及其创作方式》,谢谦译,成都:四川人民出版社,1990年。 [30]朝戈金:《第三届国际民俗学会暑期研修班简介——兼谈国外史诗理论》,《民族文学研究》1995年第4期。 [31]尹虎彬:《史诗的诗学:口头程式理论研究》,《民族文学研究》1996年第3期。 [32]郭淑云:《从敦煌变文的套语运用看中国口传文学的创作艺术》,《南京师范大学文学院学报》2003年第2期。 [33]刘惠萍:《在书面与口头传统之间——以敦煌本〈舜子变〉的口承故事性为探讨对象》,《民俗研究》2005年第3期。 [34]周发祥:《帕利—劳德理论及其在〈诗经〉研究中的应用》,《学习与思考》1982年第1期。 [35]周发祥:《西方的唐宋词研究》,《文学遗产》1993年第1期。 [36]尹虎彬:《口头诗学与民族志》,《民俗研究》2002年第2期。 [37]瓦尔特·海西希:《〈蒙古英雄史诗叙事材料〉序》,那·哈斯巴特尔译,《民族文学研究》1989年第6期。 [38]统计对象为163篇理论应用类文献 [39]包括汉译佛经、偈颂2篇,佛教十律1篇。 [40]白族、保安族、布依族、达斡尔族、傣族、东乡族、侗族、鄂伦春族、鄂温克族、哈尼族、汉族、赫哲族、回族、柯尔克孜族、拉祜族、珞巴族、满族、蒙古族、苗族、纳西族、撒拉族、畲族、土家族、土族、维吾尔族、锡伯族、瑶族、彝族、仡佬族、裕固族、藏族、壮族(按族称汉语拼音顺序排序)。 [41]〔美〕约翰·迈尔斯·弗里:《口头诗学:帕里—洛德理论》,朝戈金译,北京:社会科学文献出版社,2000年,第11页。 (责任编辑:admin) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||