|

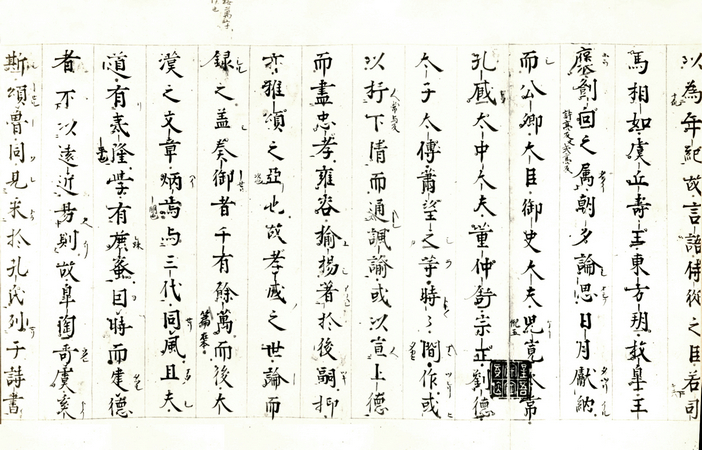

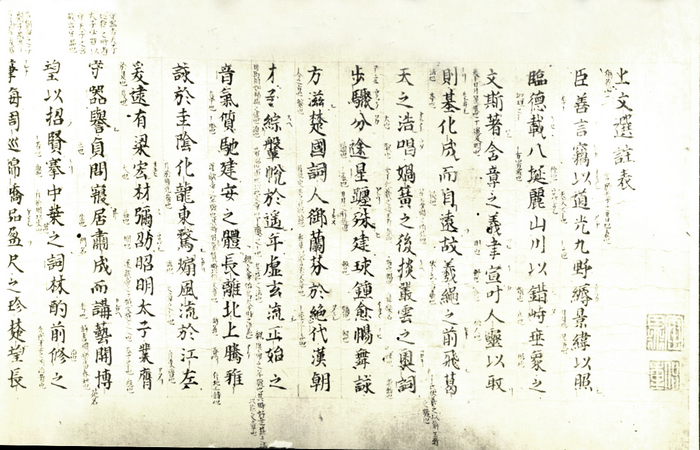

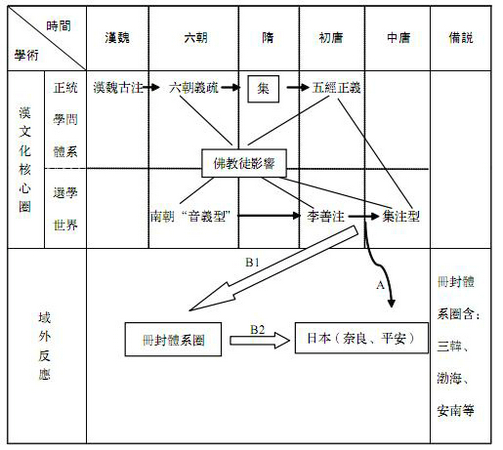

一 預設與史料 (一) 預設:隋唐時代的“中層學問世界” 古來國勢有盛衰,學問亦有盛衰。國運有分合,學問亦有分合。至於説漢文典籍,盛衰分合之後往往或存或佚。其中佚而復得者,成爲“新材料”,可藉此考證當時之學術文化與典章制度,不啻爲稽古之淵藪。 隋文帝開皇九年滅陳,結束了秦漢之後的大分裂時代。並以胡漢融合的集權支配政治爲基礎,開始試圖將中國重新整合。此後勃興的約有三百年國脈的唐王朝,在國家性格、文化策略等多方面直接承接了隋王朝,因此學者們多以“隋唐”並稱。與其他王朝相比,隋唐王朝在文化上更具有世界性,故而有“世界帝國”之名[1]。隋唐時代東亞文明圈内有一個迥異於漢魏六朝的特徵,即是學術文學的人口基數急速增多。據平岡武夫研究,有姓氏可考的唐代詩人有2955位,散文作家有3516位[2]。這樣一個龐大的學習群體之外,尚還有大量的外國留學生和留學僧,譬如645年前後,留在中土的高句麗、吐蕃留學生多達8000人[3]。這些士子和留學生們大都聚集在長安、揚州、廣州等地,而這些都市不僅是唐朝的學術文化中心,更是當時世界學術文化核心的重要組成。隋唐帝國時代的學術活動還有另一個重要特徵——學術文化書籍傳播的世界性,陳寅恪先生曾經這樣評價隋唐文化:“北踰大漠,南暨交趾,東至日本,西極中亞。”[4]目前敦煌石室的典籍以及流傳日本的諸種隋唐鈔本都能證明這一點。 本文所謂“中層學問世界”,是一個相對概念。與“中層學問世界”對應的概念爲“精英學問世界”與“庶民(大衆)知識世界”。 “精英學問世界”主要由精英學問階層構成。精英學問階層是一個時代學術嗅覺最爲敏鋭的團體。内藤湖南在《概括的唐宋時代觀》裏面提出,唐代中葉是貴族制最盛期。[5]筆者認爲,隨着貴族制最盛期的到來,代表着兩漢六朝以來的“精英學問世界”也到達了極盛。以經學爲例,中唐開始,“疑經”的傾向開始出現[6],尤其是關於《春秋》的研究[7],開宋人經學之先河。原本佔主流地位的駢體四六文也在唐代中葉發生巨變,領導新風氣者是韓、柳。詩歌在長時間固守選詩題材之後,李、杜等大家輩出,詩風爲之一變。藝術上,被中國化的佛教禪宗開始展露風采,而具有中國獨特美感的南畫亦逐漸流行。此外,伯希和也對這一時期引領世界潮流的雕刻、塑像有過論述[8]。這些精英學問階層所作的事業和作這些事業的人名,無疑都爲後代所耳熟能詳。而培養精英的教育模式在史書中也有跡可循,如《舊唐書職官志》、《新唐書百官志》以及《唐六典》“國子監”以下的諸條目,都有較爲詳細的記載。 庶民階層於中晚唐之後逐漸崛起,進入北宋以後,在近世社會裏扮演的角色越來越重要。而原本模糊的隋唐時代“庶民(大衆)知識世界”隨着敦煌俗文獻的大量出現,也變得漸漸清晰[9]。作爲讀書、習字、作文的字書、類書給今日的學者們還原當時的“庶民(大衆)知識世界”提供了研究材料[10]。 與此相對,處於“精英學問世界”以及“庶民(大衆)知識世界”之間的“中層學問世界”則長久以來一直被史家所忽視[11]。因爲,倘若要分析“中層學問世界”含有兩個困難。 第一,史料的缺乏。如現藏日本天理圖書館的唐鈔本《趙志集》[12],其中含有贈答詩文數十首,可是隋唐史書以及《全唐詩》、《全唐文》中均無“趙志”此人,趙志所贈答對象有一名爲“司户薩照”者。據嚴耕望《魏晉南北朝地方行政制度》之考證[13],在官職上,漢魏有“户曹掾”,主民户。唐制則州稱“司户參軍”,縣稱“司户”。這裏的“司户薩照”可能即是唐代負責民户的一位地方級官員,而趙志也應該是屬於隋唐中層知識份子之一員。由此可以推論,那些没有在歷史上留名的“中層學問世界”的知識份子群體,很難逐一從湮滅的歷史中紬繹、描繪出他們清晰的面孔來。 第二,“中層學問世界”本身的非固定性。無疑,隋唐時代會有一定的人群長期處在中層學問世界,然而還有一部分人經過了“中層學問世界”進而躋身精英學問世界。即是説:“中層學問世界”具有較强的流動性。但是作爲一個整體,“中層學問世界”中的讀書人,他們是當時現行學問世界的基本構成單位,與他們所處時代的學術思想大致保持同步,他們彼此之間存在着許多共通性元素。我們甚至可以説,與精英階層相比,中層學問世界可以更加真實地反映當時社會的學術風氣原貌。 從中國的視角來看,作爲一個整體的中層讀書人群體,他們需要怎樣的學習參考書籍呢?這些書籍又是怎樣的人以怎樣的學術思想爲指導,用怎樣的形式寫成的呢?這是一系列有待解決的問題。 從東亞文明圈的視角來看,積極學習唐制的日本,此時也存在一個貴族學習群體,據日本奈良、平安兩代參酌唐制而作成的《令義解》[14]可知,當時的教育體系和唐王朝很相像。日本貴族制下讀書人的水平當然不可能完全對應爲中土的“精英學問世界”。那麼,日本此時的讀書人所學所習大致應該和中土哪一階層相同呢?這也是將來中日學者所面臨的共通課題。 本文的研究對象是成書於南朝梁代,並鈔録於唐代的重要典籍《文選》及其注釋的舊鈔本。對於隋唐時代東亞文明圈的知識份子來説,不論是中國、日本,還是三韓(高句麗、百濟、新羅)、安南。《文選》都是一部極其重要的“教科書”,怎樣使懸隔約百年之後的讀者真正融入作品所作的超越時空的敘述[15],並符合那個時代讀者群的實際需要,成爲隋唐時代知識份子所不能回避的課題。作爲“教學輔導書”——各種《文選》注本行於世,隋唐時代各家學者將自己對《文選》的理解和社會的需要融合起來,力圖爲當時的讀者開闢理解《文選》的緑色通道。那些讀者中,很大一部分正屬於普遍存在的“中層學問世界”群體。 在這些注本中,後世研究者在很長時間中只能見到刻本李善注和五臣注,然而刻本剥離了大量的當代信息。再加上李善注與五臣注版本校勘上的重重疑雲,使長期以來的選學家難以跳出《文選》來審視《文選》對於隋唐時代整個東亞社會的影響。然而上世紀開始,禹域内外《文選》以及《文選集注》之舊鈔本殘卷諸種陸續被發現。這些殘卷爲今日學者再現九世紀前以隋唐王朝爲中心的東、西亞之文學、社會實況提供了大量珍貴的資料。下面,本文擬從日本所藏舊鈔本《文選集注》殘卷入手,在“世界化”的東亞文明圈範圍中,探討隋唐時代一個被隱没了的“中層學問世界”的秘密。 (二) 東亞文明圈内目録學上最早的《文選》著録 九世紀之前東亞文明圈内,流傳至今有極大影響的目録學典籍當屬《漢書藝文志》與《隋書經籍志》。關於後者,康有爲《隋書經籍志糾謬》有云:“抑自《漢志》之後,諸史無志,藉以考經籍之源流,捨是莫之焉。”[16]《隋書經籍志》著録云: 《文選》三十卷 梁昭明太子撰 清人姚振宗《隋書經籍志考證》在此條後列舉從《昭明太子集》到《文選理學權輿》的諸家之説,論定《文選》成書之時即爲三十卷,經過李善始每卷各分爲二[17]。案,今本《隋書經籍志》雖然題長孫無忌等撰,然宋本《隋書》載天聖(1023-1031年)校正本的舊跋,説天聖以前的舊本“惟《經籍志》題侍中鄭國公魏徵撰”[18],由此可知今本《隋志》乃魏徵在629至636年間所撰,而656年長孫無忌呈交的重修本對於經籍志部分並未改動。 日本最早記載《文選》的書志爲《日本國見在書目録》,有關著録如下: 《文選》卅[卷] 昭明太子撰 《文選》六十卷 李善注 據小長谷惠吉《日本國見在書目録解説稿》的研究,日本學界關於此書的成書年代,迄1950年代,已有九説。細分雖有不同,但大體都集中於寬平年間[19],也就是889至898年間,略相當於中國唐昭宗時代。 (三) 日本所藏“上野本”與“九條本”舊鈔《文選》 日本漢學家澀江全善(1805-1858)、森立之(1807-1885)《經籍訪古志》卷六“總類”有兩條值得注意的記録,首先是“文選零本一卷舊鈔卷子本 温故堂藏”(見下圖),  上野本《文選》殘卷 《兩都賦序》第一頁 提要曰: 現存第一卷一軸,首有顯慶三年李善《上文選注表》,梁昭明太子撰《文選序》。序後接本文,題“《文選》卷第一賦甲”,次行“京都上班孟堅《兩都賦》二首並序”,“張平子《西京賦》一首”,界長七寸五分,幅一寸,每行十三字,卷末隔一行題“《文選》卷第一”,不記鈔寫年月,卷中朱墨點校頗密,標記傍注及背記所引,有陸善經本、五臣本、《音決》本、《鈔》集注諸書及“今案” 云云語,考字體墨光當是五百許年前鈔本,此本無注文,而首冠李善序,蓋即就李本單録出本文者。[20] 這一種鈔本的標記傍注雖然是後來閲讀時加上的,但其中包含的陸善經、《音決》、《鈔》與下文所欲討論的《文選集注》關係頗大,故先列出。今所見 “《文選殘》 一卷存卷一景照上野氏藏舊鈔本”[21]即當是上文所列森立之所謂温故堂殘一卷本。日本學者通常稱之爲“上野本”(一卷)。筆者在京都大學文學部閲讀此鈔本膠片時首先注意到的是,它將顯慶三年李善《上文選注表》[22]置於卷首。這絶然不同於現行的李善本和六臣本將昭明太子序置於首位的作法。《文選序》[23]後正文題爲“文選卷第一賦甲”(頂格),换行又題“京都上 班孟堅兩都賦二首並序”(空約兩格)。再换行題“張平子西京賦一首”(空約六格)。此種排列順序與今本《文選》皆不一樣,比如通常的李善本是分《西京賦》爲兩卷,但是此“上野本”却合班固、張衡二人三賦爲一卷。詳審之,當是李善之前六朝之古法,爲鈔者所秉承。此卷天頭上方以及末尾都有大量引用陸善經注、《文選音決》、《文選鈔》等的批注,但初步可以肯定,原鈔和批注絶非一人一時。 上野本《文選》在楊守敬《日本訪書志》卷十二中有著録,只是中日學者對之稱呼不一樣而已。楊守敬所謂“《古鈔文選》一卷”即日本學界所謂“上野本。 此外,日本還有一種東京九條家的古本“九條本”,這一鈔本未見於森立之《經籍訪古志》以及楊守敬《日本訪書志》。  九條本《文選》殘卷 《上文選注表》第一頁 1938年,京都大學東方文化研究所研究員吉川幸次郎博士赴東京拍攝得此貴重鈔本,並製成膠片,目前這些膠片亦藏京都大學文學部書庫。“九條本”《文選》現存二十多卷[24],每半頁八行,每行十七字。和上述上野本一樣,也是最前面冠以李善《上文選注表》,之後才爲正文。全書無總目,僅在各卷首列子目。但是從字跡來看,這二十多卷也並非一時一人所爲。雖然如斯波六郎所謂:“要對九條本全部加以精密的論證,頗爲困難”[25],但是需要重視的是,此“九條本”的上方、末尾也滿是批注,批注利用的舊注範圍大致和上述“上野本”相同:陸善經注、《文選音決》、《文選鈔》等等。楊守敬《日本訪書志》所謂“《古鈔文選殘本》二十卷”即日本學界所謂“九條本”。 筆者觀摩此兩種古鈔本,其正文與上方及末尾批注相隔時代很長。那麼,接着引起筆者最大興趣的是,這兩種被認爲是六朝古鈔本《文選》批注中的陸善經注、《文選音決》、《文選鈔》究竟來自哪里?東瀛古代的學人是如何理解和運用這些大多在中土已經亡佚的注釋的?至少可以確定在日本某一時代,盛行過這些注解,反推中土也必定在此之前流傳過這些今已失傳的注解。目前,系統保存陸善經注、《文選音決》、《文選鈔》最多的當數舊鈔本《文選集注》。 (四) 舊鈔本《文選集注》的重現經過 關於《文選集注》,《經籍訪古志》著録爲:“《文選集注》零本三卷舊鈔卷子本 賜廬文庫藏”,提要曰: 見存第五十六、第百十五、第百十六,合三卷。每卷首題“文選卷第幾”,下記“梁昭明太子撰”及“集注”二字,界長七寸三分,幅九分,每行十一字,注十三四字。筆跡沈著,墨光如漆,紙帶黄色,質極堅厚。披覽之際,古香襲人,實系七百許年舊鈔。注中引及李善及五臣、陸善經、《音決》、《鈔》諸書,注末往往有“今案”語,與温故堂藏舊鈔本標記所引合。就今本考之,是書似分爲百二十卷者。但《集注》不知出於何人,或疑皇國紀傳儒流所編著者歟?其所引陸善經、《音決》、《鈔》等書逸亡已久。(筆者案,小號字原是作者的雙行小注)陸善經注《文選》,遍檢史志不載其目,考《見在書目》:《文選音決》十卷公孫羅撰、《文選鈔》六十九卷公孫羅撰,又載《文選鈔》三十卷缺名氏,未知孰書,第百十五卷首題云,今案鈔爲郭林宗。今得藉以存其厓略,豈可不貴重乎。小島學古云,此書曾藏金澤稱名寺。往歲狩穀卿雲、清川吉人一閲歸來,爲余屢稱其可貴,而近歲已歸於賜蘆之堂,故得縱覽。此本曾在金澤而無印記,當是昔時從他假借留連者矣。近日小田切某又得是書零片二張於穪名寺敗簏中,一爲第九十四卷,一不知卷第。今歸僧徹定架中,聞某氏亦藏第百二卷,他日當訪求之。[26]  《京都帝國大學文學部景印舊鈔本》第三集第六十六卷封頁 這一條著録對於後來《文選集注》的再發現起到了金鑰匙的作用。《經籍訪古志》成書於1856年,作者雖然署名森立之,但其實可以遠溯到江户時期著名漢學家狩穀望之[27](棭齋1775-1835,即上文提及的狩穀卿雲)。狩谷望之本身精於考證學問,亦以藏書聞名,他常常在自己家中舉行沙龍性質的古書(包含大量古鈔本)鑒賞會。那些列席者中活得最長即爲森立之。故而《經籍訪古志》中這條《文選集注》的解題,很可能代表了早期日本學者的共通性看法。以今日的學術視角來看,《文選集注》這條提要雖然有值得商榷之處,但無疑給後來的學者提供了寶貴的綫索。 隨後,中國的學者們也陸續把目光聚焦到《文選集注》上。光緒六年(1880),清廷派何如璋出使日本,楊守敬(字惺吾)任史館參贊,雖然楊守敬“按録(《經籍訪古志》)索之”,得到無注本《文選》殘卷以及宋槧本數種,但似乎未訪得上文所列舉的《文選集注》 [28]。清末民初,董康(字授經)避難東瀛,作爲六十歲的老儒,以勤苦之精力訪求古書,陸續寫成《書舶庸譚》一書。據此書記載所云,董康亦據森立之《經籍訪古志》按圖索驥,得到《文選集注》三十二卷。並將此事告知内藤湖南博士,由日本政府定爲國寶。只不過董氏爲了迎娶叫作“玉姬”的美人,將已得的殘卷轉讓給“津門某氏”[29]。 羅振玉於清末在北京等地得到《文選集注》殘本兩卷。與上述楊、董二氏所藏相比,固然不及。然而難能可貴的是羅振玉不僅自己珍如璆璧,東渡扶桑之後,他還設法摹寫中日藏書家手中的殘本(包括上文提及董康所藏的殘卷)加上自己的藏品,將其冠以《唐寫文選集注殘本》之名影印行世。此書收載在《嘉草軒叢書》[30]中。羅氏在離開日本之前,又將變賣寓宅所得之鉅資,全部交給内藤湖南、狩野直喜,囑二人經辦影印古鈔本之事[31]。這就有了據原本影印的《京都帝國大學文學部景印舊鈔本》十集的出現,《文選集注》在其中佔七集(第三至第九集)之多,比起早先摹寫影印本在數量和資料上都有飛躍。 森立之《經籍訪古志》所提到的《文選集注》殘卷收藏在“金澤稱名寺”内。上世紀30年代,另一位日本書誌學者関靖對金澤文庫以及部分私藏家進行了詳細考察,其論述文字如《再び京洛に旅して》、《金澤文庫舊鈔本文選集注第百十六卷の發現に就いて》[32]等等,今日猶有重要的參考價值。此外關靖編纂的《金澤文庫本圖録》[33]中有比較詳盡的一張解題著録頁,現試翻譯如下:

| 金澤文庫本圖録·文選集注解題 文選集注 零本(47·61·62·66·71·73·79·85·91·92·94·102·116) 十三卷十九軸 神奈川 金澤文庫現藏 同 零本(48)一卷一軸 大阪 上野精一氏藏 同 零本(48·59·68·88·113)五卷七軸 東京 東洋文庫藏 同 零本(56)一卷一軸 東京 伯爵渡邊照氏藏 同 零本(63·88·93)三卷三軸 京都 小川睦之輔氏藏 同 零本(98)一卷一軸 上海 張元濟氏藏 同 零本(116)一卷一軸 東京 保阪潤治氏藏 同 斷簡(43·94)二軸 長崎 元山元造氏藏 同 斷簡(48)一軸 東京 佐佐木信綱氏藏 同 斷簡(116)一軸 東京 成簣堂文庫藏 著者:梁昭明太子撰,注者未詳。 裝訂:卷子。 刊寫:寫本(平安期)。 界行:欄高七寸三分。每葉長度約一尺七寸五分,行間約九分,一行十字至十四字不等。 存闕:一百二十卷中,今現存二十三卷。其他卷子今尚在否,不甚明瞭。 印記:文庫現藏本中均無印記。庫外所藏本中曾經在多處見過有種種的印記,但“金澤文庫印”在全卷中都没有出現過。 題跋:曾經被帶到國外的卷子裏,有多種題跋(請參《金澤文庫古書目録》)。 來歷:渡邊伯爵、保阪兩氏藏本中,有“養安院藏書”、“傳經廬圖書記”。故而以往是曲直瀨、海保的藏書。上野氏、東洋文庫以及小川氏的藏本,大正時代因故被拿到書庫之外,曾經在海外三位人士的藏書架上輾轉流動,所以這個本子裏面有楊守敬及其它人的印記、題跋。成簣堂文庫、元山氏、佐佐木氏的藏品則是世人所謂的“文選切”[34]。 備考:姓氏上所見的卷數,有的是全卷,有的儘管只有卷中的一部分,然而如果顯示所有的卷數,會造成自我重復。這次影印的是第62、63、94、116的首頁,第56、68、98的尾頁以及第48(第三圖)、116的一部分。 |

在這本圖録公布的同年(1935,昭和十年),京都大學文學部也開始將部分《文選集注》舊抄本影印面世。[35]以“綫裝、帙入”的形式,共分7集27冊(厚約35cm)陸續出版。在京都大學本《文選集注》的扉頁,也就是卷四十七前夾有一説明頁,署名爲“京都帝國大學文學部舊鈔本叢書編纂員”,試選譯如下:“現金澤文庫殘存十二卷(分卷計算當是十九卷),此外確知所在者不過十卷左右而已。今得金澤文庫及二三收藏家許諾,影印此海内孤本,以廣流傳。”據此可知京都大學本的工作底本即是金澤文庫本。京都大學本的收録情況如下:[36]

京大本之集數

每集所含之卷數

原件收藏地點

第三集

卷第47(殘缺),卷第61上下(殘缺),卷第62(殘缺),卷第66,卷第71

金澤文庫

第四集

卷第73上(殘缺)·下,卷第79(殘缺),卷第85上(殘缺)·下

金澤文庫

第五集

卷第56,

卷第91上(殘缺),卷第91下(殘缺),

卷第94上(殘缺)

東京渡邊氏

金澤文庫

長崎元山氏金澤文庫

第六集

卷第94中,卷第94下,卷第102上(殘缺)·下,

卷第113上,卷第113下

金澤文庫

東洋文庫

第七集

卷第8,卷第9,

卷第59上(殘缺),卷第59下

東京九條公

東洋文庫

第八集

卷第63,

卷第88(殘缺),

卷第116(殘缺)

京都小川氏

金澤文庫京都小川氏東洋文庫

東京保阪氏金澤文庫東京德富氏

第九集

卷第43(殘一葉),

卷第48上(首葉缺),

卷第48下(殘一葉),

卷第61(殘缺),

卷第68,

卷第93,

卷第116(殘一葉)

長崎元山氏

上野氏

佐佐木氏

裏見氏某氏土方氏

東洋文庫

京都小川氏

某氏

京都大學本的分類依據是以收藏者、收藏地點爲準的。當然,此後又有陸續的新發現。[37]

南京大學周勛初教授以京大影印本爲基礎,附加上臺灣漢學研究中心、天津市藝術博物館、北京圖書館、成簣堂文庫等處之殘葉,重新按照《文選》原來的次序編定,冠以《唐鈔文選集注彙存》之名印行[38]。給學者研究此鈔本提供了很多便利。正如美國漢學家康達維(David R. Knechtges)在其英譯《文選》第一卷序言中所云,清代以後特别是20世紀的選學的一個重要特徵就是國際性[39]。上述中日諸先賢,爲《文選集注》的重新行世嘔心瀝血,無此段因緣,今日斷無探討的可能。故首先敘述《文選集注》重現的經過如上,兼懷追慕先賢之意。

近二十多年來關於《文選集注》的研究漸漸展開。日本廣島大學的諸位教授,從小尾郊一開始,斯波六郎、森野繁夫、富永一登等人對《文選集注》中的諸注家進行了分門别類的研究。但是《文選集注》中諸注家學説各自的性格如何?相互關係如何?《文選集注》編者的學術思想如何?作爲一個整體,置於隋唐學術文學的大背景下應當怎樣看待?這些問題請見如下分析。

二 《文選集注》諸注成立前之“選學”界

存世的《文選集注》各注釋的排列先後順序是:李善注、《文選鈔》、《文選音決》、五家(即五臣)注、陸善經注、《文選集注》編者(或鈔者)的案語。日本學者中如森野繁夫認爲這是編者按照時間順序的排列[40]。其中,《文選鈔》、《文選音決》、陸善經注等,在中土亡佚已久。唐代以後歷代史籍目録缺乏明確記録,即使在此書的發現國日本,也很難從現存典籍中確實考證出其作者。

對於《文選》和“《文選》學”,錢鍾書先生曾經説:“詞人衣被,學士鑽研,不捨相循,曹憲、李善以降,‘文選學’專門名家。詞章中一書而得爲‘學’,堪比經之有《易》學、《詩》學等或《説文解字》之蔚成‘許學’者,惟‘《選》學’與‘《紅》學’耳。”[41]小尾郊一等《文選李善注引書考證》説:“‘文選學’之名的通行雖然始於李善,而《文選》的注釋實則早於此。”[42]日本京都學派從内藤湖南開始,到谷川道雄諸賢,就認爲應在六朝時代延長綫上來看待隋唐時代[43],這一點頗有啓發性。爲了能夠順利探討《文選集注》的諸家注,首先來談一談《文選集注》諸注成立前的“選學”界。

(一) 作爲蘭陵蕭氏家學的《文選》學——亡命北方的舊貴族蕭該

六朝時代,文籍日興,散無友紀,於是逐漸有了總集的産生。第一部總集似爲西晉時代摯虞的《文章流别集》[44]。六朝中後期,江南地區文物昌盛,梁武帝時代可稱其冠,自上而下,雅好文史。川勝義雄教授稱其爲六朝南方貴族文化的頂峰[45]。《文選》的編纂成立時間大致可以推定在梁普通、中大通年間。據《隋書經籍志》所録,在此之前的宋齊時代,尚有《文章流别本》(謝混)、《續文章流别》(孔寧)等總集之作。所以蕭統編定《文選》,正是順沿時代之大風尚。

《文選》産生的時代恰好是六朝江南文化最爲絢爛的時代,隨後不久,該地域就遇到了前所未有的大動蕩。我們無法確知在梁末以及只有短短三十幾年國運的陳代,是否興起過《文選》研習的風潮。但是值得注意的是,昭明太子第三子蕭詧,不滿湘東王蕭繹的作爲,在蕭繹稱梁元帝後,蕭詧與蕭繹的關係進一步惡化,最終作出了極端的策略——投靠西魏,並依靠西魏的鮮卑騎兵一舉打敗梁元帝蕭繹。此後蕭詧在西魏的扶植下建立了傀儡政權——後梁。其政權延續到587年,也就是隋滅陳的前兩年。這個短命的附庸小國的蕭氏系統,却在此後的北周、隋、唐幾朝政權結構裏面,佔有不可小視的地位。這一點,看《新唐書宰相世系表》就可以很清楚。故而我推測,“《文選》學”源出於梁朝皇家蕭氏昭明太子一支,由後梁人士帶入北方,是理所當然的事情。“《文選》學”在中土傳播途徑是:

梁→後梁→(西魏)→北周→隋→唐

由此我們就可以解釋,爲什麼南朝後期,繼承正統的王朝地域裏,不大看見《文選》傳播的蹤影。陳武帝陳霸先原本屬於廣州、北越一帶非貴族型軍隊勢力代表,從陳代的國家性質來看,它不承認後樑梁政權的合法性,對其採取敵對態度。故而很難在僅有一卷的《陳書·文學傳》中看到選學傳承的蹤影。“《文選》學”專書的真正出現,大約是《文選》成書後的半個世紀。《隋書·儒林傳》有云:

蘭陵蕭該者,梁鄱陽王恢之孫也。少封攸侯。梁荆州陷,與何妥同至長安。性篤學,《詩》、《書》、《春秋》、《禮記》並通大義,尤精《漢書》,甚爲貴遊所禮。開皇初,賜爵山陰縣公,拜國子博士。奉詔書與妥正定經史,然各執所見,遞相是非,久而不能就,上譴而罷之。該後撰《漢書》及《文選音義》,咸爲當時所貴。[46]

鄱陽王恢是梁武帝的弟弟,那麼蕭該就是昭明太子蕭統的從父兄弟之子。“《文選》學”由亡命北國的蕭梁皇族内部産生,與六朝時代的家學門風習氣相印,故而也是適得其所之事。

然而,同樣在《隋書經籍志》中却有“《文選音》 三卷 蕭該撰”的著録[47]。針對這一同書異名的費解現象,我的意見有兩點。

第一,今中華書局本《隋書·儒林傳》的句讀,很容易引起誤解,“該後撰《漢書》及《文選音義》”應該理解成“蕭該撰寫了關於《漢書》和《文選》的‘音義’類闡釋性著作”。中華書局標點成“《文選音義》”是不正確的,若標點成“該後撰《漢書》及《文選》音義”,或許更精准一些。

第二,六朝隋初唐去古未遠,對於訓詁學上“音”的含義,應該有現代語義上“音”和“義”的兩層内容。黄侃先生的《文字聲韻訓詁筆記》認爲“古無訓詁書,聲音即訓詁”[48]。也就是在唐以前大部分學人的觀念中,“音”某些時候可以解釋爲“音義”,而“音義”某些時候也可以是“音”的同義詞。[49]明暸此點,那麼關於蕭該另一部著作《漢書音義》的同書異名現象[50]也就迎刃而解了。

關於蕭該書籍的存佚情況,高步瀛認爲“其書(《文選音》)今不傳,不如《漢書音義》猶得見其大要也”[51]。清儒臧鏞輯得蕭該《漢書音義》三卷[52],此外清人王仁俊《玉函山房輯佚書補編》也有輯存[53]。與此相對,尤刻本《文選》中尚保有蕭該《文選音》的吉光片羽[54]。更爲寶貴的是,《文選集注》中存有爲數不少的《文選音》殘遺[55]。

(二) 《文選》學的奠基人——曹憲

同樣是生於南朝後期的曹憲[56],也經歷了由南入北的過程。在隋煬帝時代,曹憲受命與諸學者編纂《桂苑珠叢》[57],今雖亡佚,但據時人評價,可知是小學訓詁之淵海。此後,他還訓注過張揖所撰《博雅》[58],被隋煬帝藏諸秘府。在“《文選》學”成立初期,我們不得不注意到隋代的重要性[59]。精通各家古文的碩學老儒曹憲[60],入唐後不久也同樣得到了唐太宗的重視。《大唐新語》有云:

江淮間爲《文選》學者,起自江都曹憲。貞觀初,揚州長史李襲譽薦之,徵爲弘文館學士。憲以年老不起,遣使就拜朝散大夫,賜帛三百匹。憲以仕隋爲秘書,學徒數百人,公卿亦多從之學,撰《文選音義》十卷,年百餘歲乃卒。其後句容許淹、江夏李善、公孫羅相繼以《文選》教授。[61]

這一段徵召曹憲的記述,很容易讓我們聯想起經學史上漢孝文帝時欲徵召前代老儒伏生的故事。據兩《唐志》記載,曹憲尚有《爾雅音義》、《文字指歸》等屬於經部的著作,故而不可僅僅以“選學家”目之。

《舊唐書·儒學傳》之曹憲條有云:

初,江淮間爲《文選》學者,本之於憲。又有許淹、李善、公孫羅,復相續以《文選》教授,由是其學大興。[62]

雖然無法肯定許淹、李善、公孫羅諸人是否全部直接得到過曹憲的耳提面命,但根據《舊唐書》的編纂體例,曹憲本傳後緊跟許、李、公孫三人小傳,可知諸人之選學,源出於前代老儒曹憲當是毋庸置疑的。

曹憲在選學上的意義,一是以精該的訓詁功夫建立起新的《文選》研究;二是把這種新研究傳給一大批後學。《文選》在隋唐時代的士大夫中産生廣泛巨大的影響,當從曹憲算起。

(三) 《文選》學範圍的擴大——亦僧亦俗的許淹

許淹爲句容人,少年時代曾經出家,後又還俗,與曹憲一樣精於小學訓詁。《舊唐書》本傳説他撰有“《文選音》十卷”,同書《經籍志》著録爲“道淹《文選音義》十卷”,其實即是一人一書。《新唐書》不察,竟然把“《文選音》十卷”分别以“僧道淹”和“許淹”爲作者名在《藝文志》中重復記載兩次[63]。日本東方文化學院京都研究所影印武進臧氏《拜經堂叢書》所收慧苑《華嚴經音義録·淨行品第十》“猗覺”下云:“於宜反。淹師《文選音義》云:猗,美也。”可能就是唐代遺留至今的殘文[64]。神田喜一郎博士在上世紀輯存的《敦煌秘笈留真》和《敦煌秘笈留真新編》[65]裏面收有不少《文選音》的古鈔卷子。周祖謨《論文選音殘卷之作者及其方音》認爲這一古鈔卷《文選音》的作者即是許淹[66]。倘若將其與《文選集注》中所收《音決》對照,可見其異説很多。許淹的存在可以證明當時僧俗兩界對於《文選》都持有濃厚的興趣。

三 舊鈔本《文選集注》中所載諸家的學術性格

按照《舊唐書·儒學傳》的記述順序,許淹之後即是李善。而《文選集注》所收的第一位注家也是李善,故而從下文開始遵照《文選集注》的排列順序:李善→公孫羅(《文選鈔》、《文選音決》)→五臣→陸善經,逐一試爲之述論:

(一) 李善

《舊唐書·儒學傳》云:

李善者,揚州江都人。方雅清勁,有士君子之風。明慶中,累補太子内率府録事參軍、崇賢館直學士,兼沛王侍讀。嘗注解《文選》,分爲六十卷,表上之,賜絹一百二十匹,詔藏於秘閣。(中略)又撰《漢書辯惑》三十卷。載初元年卒。子邕,亦知名。

李善父子事跡分别刊載在《儒學傳》和《文苑傳》中,可見至少在《舊唐書》作者的觀念中,李善決不是僅以文學名家,與那個時代的第一流讀書人一樣,李善也精通《漢書》之學。李善郡望江夏,居於江都,後又居汴鄭間講學。一般認爲“《文選》學”正式成立就是在李善時代。駱鴻凱《文選學》説:“《文選》之學,曹氏開其朔,李氏集厥成。”[67]確是公允之論。阮元《揚州隋文選樓記》認爲曹憲、許淹、公孫羅的注釋,半數保存在今本李善注中。今天看來這個論斷恐難贊同,因爲阮元無法見到日本所藏舊鈔本《文選集注》。事實上,李善對於前輩曹憲雖然有繼承和學習關係,但李善注《文選》與公孫羅《文選鈔》的學術思想有很大區别。

李善注歷來無佳本,今可見之宋刊善注本乃是從李善、五臣合注本中離析出來的。倘若以《文選集注》與通行胡刻本中的李注進行對勘,可知其中問題很多[68]。唐人李匡乂在其《資暇集》中就説李善注《文選》有初注、覆注,甚至三注、四注者,加上鈔本的流傳,異文的出現是必然之事[69]。

不得不注意的是,李善注在登峰造極之後迎來了另一個傾向:曲高和寡。在唐代中層知識份子之間無法形成真正的閲讀群體。“中層學問世界”强烈呼唤着與之相適應的選學著作。

“中層學問世界”的一個共通點就是不能博極群書,故而今本《文選》李善注中常常可見的“已見上文”字樣,這作爲李善的基本“義例”之一[70],在舊鈔本《文選集注》裏面幾乎完全被“破壞”了,“已見上文”統統還原到具體那一篇文章。譬如,《文選》陸機《贈馮文羆》一首“慷慨誰爲感,願言懷所欽”句下,今本李善注和《文選集注》本李善注分别爲:

●今本李善注:所欽,已見上文。

●鈔本《文選集注》:所欽,已見《贈從兄車騎詩》。

如果依據《文選集注》本善注的綫索,可以在《贈從兄車騎詩》“寤寐靡安豫,願言思所欽”句下發現李善已經解釋過:“嵇康《贈秀才詩》:‘思我所欽’”。我們知道,對於一個好學深思的唐代學人來説,六朝詩應該相當熟悉,並不需特别注明“已見○○○○”。但是處於學習階段的學子,不可能在閲讀李善注解之前就已經把《文選》的名篇全部諳熟於心。故而對於一般中層士流,應該更歡迎像《文選集注》這樣明確標出典故出處吧。從讀者角度來看,也可以推測《文選集注》曾經風行一時。

《文選集注》所引李善注與今本《文選》出入頗多。如“楚辭”與“楚詞”之别。但是《文選集注》的編者把李善置於諸注之首,除了簡單的時間順序外,還含有對於李善學術的充分認可的意義。舊鈔本《文選集注》中唯一没有被編者刪減而全部照録的注解,以目前資料來看,只有李善注而已。

(二) 公孫羅以及《文選鈔》、《文選音決》二種

公孫羅作爲曹憲同郡的後學,《舊唐書》本傳只有寥寥一行:

公孫羅,江都人也。歷沛王府參軍,無錫縣丞。撰《文選音義》十卷,行於代。

同書《經籍志》説:“《文選音》十卷 公孫羅撰。”《新唐書·藝文志》又載:“公孫羅注《文選》六十卷,又《音義》十卷。”《日本國見在書目録》記載公孫羅有:“《文選鈔》六十九卷” 以及“《文選音決》十卷”[71]。近人向宗魯《文選集注校本識語》[72]考證出如下兩點:

●日本古鈔本[73]及《文選集注》所引“鈔曰”部分 =《唐志》公孫羅六十卷注本

●《文選集注》所引“《音決》” =《唐志》公孫羅十卷音義本

延伸向宗魯的考證,我推測上文唐日諸種書目所載關於公孫羅的《文選》學書可能即是舊鈔本《文選集注》中的《文選鈔》與《文選音決》。除向宗魯外,狩野直喜[74]、周祖謨[75]等學者亦認爲《文選集注》中“鈔”與“音決”兩部分的作者是公孫羅[76]。本文的研究也是基於上述諸賢的意見。此外,在日本本國文獻《秘藏寶鑰鈔》中也找到了“公孫羅《文選鈔》云”這樣的記述[77],無疑爲《文選鈔》《音決》的作者歸屬問題增添了有力的砝碼。

同時,筆者在閲讀《文選集注》過程中,發現《文選鈔》對於江南地域的史地考證十分詳細。相反,對於西北地方的文物制度注釋較少,有時竟然通篇不注,如《文選集注》所收鮑照含有描寫北地風光的“樂府”八首裏面,居然看不見一條《文選鈔》的注解。這似乎也可補證作者應是南方的公孫羅。

京都大學本《文選集注》殘卷第三集卷四十七所收的第一首“贈答”詩爲曹子建《贈徐幹》,這首詩的題目下有一段《文選鈔》,在《文選集注》的研究上有比較重大的意義,請列如下:

鈔曰,羅云,從此以下七首,此等人並子建知友。丁儀兄弟未殺時,相與交好,後文帝時皆失勢,故作此詩耳。五家劉良曰:建與徐幹,俱不見用,有怨刺之意,故贈此詩也。

日本學者斯波六郎在其名著《文選諸本之研究》中據此處“羅云”二字,懷疑《文選鈔》的作者在公孫羅之外,另有其人[78]。據統計,《文選鈔》除“羅云”外,尚有“李生云”、“王生云”、“孫生云”等等[79]。我的意見是,在“經學統一”(參皮錫瑞《經學歷史》)的唐代,大部分士子謹守官書,莫有異議,作爲中下級官僚的公孫羅,其寫作的書籍,必然也會謹守一些學術的“潜法則”。以當時的《毛詩正義》爲例,其轉引先儒學説,於兩漢人如稱“毛氏”、“鄭氏”(《正義》正文則簡稱“毛”、“鄭”),“許氏《説文》曰”等,於六朝人如稱“王肅以爲”,“二劉”、“崔靈恩”(亦有單稱“崔”處)等,斷無直接稱呼其名之例。從流傳至今的六朝法帖和典籍中所載唐宋名刺的實例中都可以看出,稱名一般都是自稱。公孫羅作爲唐代官學系統中人,應熟知此點。故而此處曰“羅云”,當是自稱。斯波六郎以爲此處可證公孫羅並非《文選鈔》之作者,其實將其至於唐代經學背景下看,則疑點可釋。《文選集注》本是殘卷,倘若他日再獲新殘卷斷簡,當有再次出現自稱“羅云”的可能性。

與《文選鈔》相比,《文選音決》的價值應該更大,《音決》所載的字音七成以上都爲反切,三成左右爲直音(以一字比況作音),以及極其少量的四聲調注。還有一點需要闡明的是,“决”與“決”應該是正俗字的關係,前正後俗,《干禄字書》已言之。舊鈔本《文選集注》的排列順序是把《文選鈔》和《文選音決》緊緊接在一起,這種情況也是説明兩書作者是同一人的一個輔助證明吧。

在上文所引的公孫羅本傳中,如果我們留心公孫羅的職官等級,會發現公孫羅作爲“無錫縣丞”,在當時的只不過是“從八品下”[80]的地方性低級官員,這一點無法與上述蕭該、曹憲以及李善[81]等比擬。與此相對應,也許正是由於公孫羅的社會地位,使得他寫作的選學著作也有面向“中層”的傾向。在今天的讀書人看來似乎是詳盡的注釋,在隋唐時代第一流士大夫眼中也許是多餘的贅物。譬如《文選·贈河陽》“徒美天資茂,豈謂人爵多”一句,《文選鈔》曰“天資者,謂岳美容貌,自天生也”云云。這樣的解釋過於淺顯,而且對於“人爵”一詞不加説明,有避重就輕之感。六朝駢文或是詩文中最講究“潜氣内轉”[82],上下兩句當統一理解。對照李善此句的精彩注釋[83],我們可以感到公孫羅的解釋有很强的大衆化傾向。又如《文選·於承明作與士龍》“永安有昨軌,承明子棄予”一句,《文選鈔》解釋説:“言永安猶有我昨日軌跡,我今至承明,至已别我去也。”這種針對中層學問世界的注釋之下限,近似於面向大衆的佛經串講,很難與李善的精准典故注釋相比。不過公孫羅作爲連接李善與五臣之間的選學關鍵性人物,自有他存在的價值。

(三) 嬗變:“音義”時代的結束與“集注”時代的開始

這樣,通過上文的粗略分析,隋唐之間著《文選》“音(義)”之學的共有六家,按照時間順序來看,即:蕭該、曹憲、許淹(僧道淹)、李善、公孫羅。我們大致可以將隋唐時代的《文選》學制成下表:

作者姓名

活動

時代

籍貫

隋書經籍志

舊唐書經籍志

新唐書藝文志

日本國見在書目録

備説

蕭該

南朝至唐

蘭陵(居荆州)

《文選音》三卷

《文選音》十卷

《文選音》十卷

《隋書》本傳記爲“《文選音義》”。

曹憲

南朝至唐

江都

《文選音義》卷亡

《文選音義》十三卷

《大唐新語》曰:“(曹憲)撰《文選音義》十卷”

許淹

唐

句容

《文選音義》十卷(題“釋道淹撰”)

《文選音義》十卷(題“釋道淹”);《文選音》十卷(題“許淹”)

《文選音義》十卷

《舊唐書》本傳記爲“《文選音》十卷”。《新唐書藝文志》的混亂記録,劉咸炘有批評。[84]

李善

唐

江夏(居江都)

《文選》六十卷

“注《文選》”六十卷;《文選辨惑》十卷

《文選音義》十卷

公孫羅

唐

江都(後居無錫)

《文選》六十卷;《文選音》十卷

注《文選》六十卷;《文選音義》十卷

《文選鈔》六十九卷;《文選音決》十卷

在此,想强調一下我的看法:上述諸人的時代之後,“音義學”性質的著作漸漸減少,而“集注”性質的選學書籍開始出現。從學術史發展的脈絡來考察,舊鈔本《文選集注》的形成斷然不會早於這一轉折時期。

(四) 五臣

唐顯慶年中,李善上《文選》注。半個多世紀之後,唐開元六年,由工部侍郎吕延祚召集吕延濟、劉良、張詵、吕向、李周翰五人再次爲《文選》作注,成書三十卷,並進《上集注文選表》,表中批評了李善注。不過這種底氣不足的批評正如《四庫全書總目》所云:“頗欲排突前人,高自位置。”此外,從通行本《六臣注文選·上集注文選表》(明州本、贛州本等)之後附高力士口敕中唐玄宗所謂“此書甚好”等語,可見此書最初面對的讀者群可能是皇室成員[85]。吕延祚本人在兩《唐書》中皆無傳記,透過散在《玄宗紀》、《突厥傳》中的記載,可知他是開元初的恩倖型官僚。五臣中也少有名士,對於他們漏洞百出的學識,從李匡乂《資暇集》到《四庫全書總目》歷代學者都有譏評,駱鴻凱《文選學·源流第三》裏舉出過有代表性的五部作品[86]。但是頗爲奇怪的是,五臣注的釋義與釋音的水平懸殊很大,黄侃先生説:

清余蕭客《文選音義》所稱舊音,乃六臣本音及汲古閣本音不在善注中者。五臣注謭陋,亦必不能爲音。今檢覆舊音,殊無乖謬,而直音反切間用,又絶類《博雅音》之體。是必蕭該、許淹、曹憲、公孫羅、僧道淹(筆者案:上文已證許淹、僧道淹乃是一人的僧俗兩姓,此處恐是黄先生一時誤記)之遺,五臣特因仍前作之耳。觀其杜撰故實,豈肯涉獵群書。襲舊爲之,寧非甚便。又善注發音雖云簡當,而有必不可闕者亦復闕之,良由師説具存,不須覶縷也。[87]

根據黄侃先生的學説,可知五臣注的一個重要特點就是鈔撮前人。當然,對於今日之學者來説,作爲學問本身去看待是一回事,作爲研究當時的學術思想材料去看待又是一回事。這些流傳至今的爲數不多的唐人闡釋性作品,還是應該充分利用。值得一提的是,鈔本《文選集注》中不説“五臣”而題“五家”,這在《文選》學史上很罕見,但並非孤立現象。[88]《文選集注》的鈔録時間似乎離五臣注形成年代不遠,因此尤其應該重視。

舊鈔本《文選集注》五臣注與今本五臣注也有很大出入。如陸機《答賈長淵》一首“惟漢有木,曾不逾境。惟南有金,萬邦作詠”兩句,《文選集注》所收五臣注爲:

吕向曰:江漢有木,謂橘也。此言物之變質,人亦有變節。金剛而堅,百鍊不銷,故萬邦作詠。蓋自勖如金之剛,不可變易也。謐贈詩譏士衡無爲變志故也。

此處與通行本《六臣注文選》相比,就被刪落了近20多字。排除版本差别之外。筆者認爲《文選集注》的編者爲了自己的編纂理念,對五臣注繁複之處多有剪裁[89]。

(五) 陸善經

歷史進入中唐時期後,注釋《文選》的風氣有增無減。《文選集注》中最後一位出現的陸善經,就是這一時代的代表性選學家。森立之在《經籍訪古志》中説:“陸善經注《文選》,遍檢史志,不載其目。”目前看來,此論不可從。陸善經此人雖然在中日兩國的書志學上缺少記載,但依舊有跡可尋。上世紀三十年代中國向宗魯與日本新美寬兩位學者分别作了精彩的考訂[90]後藤井守、森野繁夫、虞萬里諸位教授又踵事增華[91],現在可以較爲明確地知道:陸善經,名該,字善經。具體生卒年尚不詳。本官爲河南府倉曹參軍,以修書之故入集賢院爲直學士。據《玉海》卷四十六以及卷五十四如下兩處《集賢注記》 [92]

蕭令(嵩)欲早就(《唐國史》),奏賈登、李鋭、太常博士褚思光助之,又奏陸善經、梁令瓉入院,歲餘不就。(“唐武德以來國史、唐史、唐國史、唐書備闕記”條)

(蕭)嵩以先代舊業,欲就其功,奏智明等助之。明年五月,令智明、元(原“玄”字、避諱故)成、陸善經專注《文選》,事竟不就。(“梁昭明太子文選、唐李善注文選、文選辨惑、五臣注文選、唐續文選、擬文選”條)

據《通典》的記載,集賢院的主持者一般爲宰相[93]校注《文選》之事,由蕭嵩(時爲宰相知院事)主之;校注《月令》時的宰相已經是李林甫了。由此來看,陸善經《文選注》的寫作應該早於蕭嵩與李林甫權力交替(開元二十一、二十二年)的時期。雖然“事竟不就”,但向宗魯推測説:“卒發憤以成之耶?”據上文所舉《玉海》引文,陸善經不僅參加《文選》、《御刊定禮記月令注》的注釋工作,還參加了《唐國史》的編修。不過讓人感慨的是,這幾部書最後竟然都没有完工。這也證明了唐代的一個有趣的政治文化現象:高層官僚(如上文提及的吕延祚、蕭嵩等)通過修書來增加自己的政治權力,而讀書人躋身修書群體以作“終南捷徑”。這個時代的所謂“集注”選學,其精神已經與隋初唐時期的“音義”選學漸漸劃開了一條明顯的鴻溝。

此外,一些大型書籍如《開元禮》、《大唐六典》的編纂群中也有陸善經的身影。他個人似乎還對《周易》、《三禮》有過注釋,另外尚有《孟子注》、補訂《字林》(《廣韻》作《新字林》)、《古今同姓明録續修》等大量的經史之作(可參《日本國見在書目録》之“易家”、“禮”等部)。比如流傳至今的如吕忱《字林》裏面,應含有不少陸善經的補訂成果。清儒任大椿《字林考逸》[94]及黄奭《漢學堂經解》[95]都有輯佚。唐代《字林》地位不亞於《説文》,甚至成爲書學博士的功課[96],在此風氣之下,陸善經也一定研習過古典字書。

舊鈔本《文選集注》中所收陸善經注,從字數上看,明顯不及公孫羅《文選鈔》。而且顯而易見的是,陸善經在引用典故與直接釋義之間,傾向於直接釋義。如《文選·贈尚書郎顧彦先》(第一首)“凄風迕時序,苦雨遂成霖”句下李善和陸善經的注解分别是:

●李善:《左氏傳》,申豐曰:春無凄風,秋無苦雨。杜預曰:苦雨,爲人所患苦也。《小雅》曰:迕,犯也。《莊子》曰:陰陽四時運行,各得其序。

●陸善經:詩意言夏積炎旱,貯成秋霖也矣。

通過比較可見,陸善經這種“詩意言……”句型説明他並不願在釋典上投入精力。然而倘若簡單地認爲陸善經是李注的補充,這種論點倘若放在唐代學術背景下恐怕是很難成立的。

四 構成“中層學問世界”的兩種學術資源

上文以具體例證分析了《文選集注》中諸家注的特徵與注釋態度。那麼,作爲一個整體的《文選集注》又是奉行怎樣的學術思路呢?這種學術思路表現了編纂者怎樣的態度呢?這些將是本部分試圖要處理的命題。筆者初步推測,《文選集注》的編纂思想含有以下兩種學術資源。

(一) 第一種學術資源——六朝以來經學注釋的影響

京都大學《文選集注》殘卷第三集第七十一卷的首頁,有“梁昭明太子撰 集注(案“注”字磨損較嚴重)”的字樣。但由於鈔本開首幾頁保存的困難,現在可以看到的舊鈔本《文選集注》中,目次頁差不多都已經被磨損、水漬或是蟲蛀過。即使原來有過完整的目次和敘例,今日也無從尋覓了。但是《文選集注》成書之初,果真是這個名字嗎?很值得懷疑。譬如《隋書經籍志》所舉沈璿的《集注爾雅》,在《日本國見在書目録》則作《爾雅集注》。又如《隋書經籍志》所舉南朝大儒崔靈恩《集注周官禮》,《新唐書藝文志》作《周官集注》,《通志》作《周官禮集注》等等,這樣的例子不在少數。《文選》學上,五臣注最初書前所附的名稱也叫《上集注文選表》。

何謂“集注”?這種學問方式,在經史子集四部的狀況,應該先有一個總體性認識。被認爲可以反映六朝學術實態的《隋書經籍志》,其著録“集注”類典籍情況如下:

經部:《侍中朱異集注周易》、《周易集注》(姚規)、《周易集注系辭》(佚名)、《集解尚書》(李顒)、《集釋尚書》(姜道盛)、《集注毛詩》(崔靈恩)、《集注周官禮》(崔靈恩)、《集注喪服經傳》(筆者案,同此名之作有三部:孔倫、裴松之、蔡超)、《集解[97]喪服經傳》(田僧紹)、《劉寔等集解春秋序》、《集解孝經》(謝萬)、《集議孝經》(荀昶)、《集議孝經》(袁敬仲)、《集解論語》(何晏)、《集注論語》(衛瓘)、《集注爾雅》(沈璿)、《彙都集禮》、《韻集》(佚名)、《韻集》(吕靜)

史部:《漢書集解音義》(應劭)、《漢書集注》(晉灼)、《漢書集解》(姚察)

子部:《集注莊子》(佚名)、《天文集要鈔》(佚名)、《梁有風角總集》、《日月五星集占》(佚名)、《陶弘景本草經集注》

以上大致可以説明六朝向隋唐過渡前夜的學問世界的基本狀況。從中可見,在六朝時期,稱“集注”的注釋型著作以經部爲最多,史部和子部偶見一二,而集部尚未發現明言“集注”的著作。上舉書目除“集注”之外,尚有“集解”、“集議”、“集”等名詞,可以推測他們的注釋形式有共通性。衆所周知,經部注釋型學問的發展,在宋明理學出現之前,經過如下三個重要過程:

漢魏古注→六朝義疏……→唐代五經正義

漢魏古注系統的學問大致在東西晉之間就告終了,雖然不排除某些地方仍然强烈的捍衛着古注[98],但新學問的世界已經宣告到來。比如説,《隋書經籍志》裏面冠以“義”、“疏”、“義疏”、“講疏”、“大義”之名的義疏體代表了六朝時代的學術風尚。按照加賀榮治《中國古典解釋史·魏晉篇》的經學解釋史分期[99],第一期從漢武帝五經博士成立到唐初五經正義的撰定;第二期是中唐、經過宋元,直至明初四書五經大全的編纂。那麼可以説,六朝特别是南朝後期經學“集注”的出現,已經是唐《五經正義》的前奏了。故而在上述三個重要過程“義疏”和“正義”之間,應該加上“集注”一種:

漢魏古注→六朝義疏→南朝後期集注→唐代五經正義

但是,六朝晚期“集注”型注釋系統似乎只存在於“經部”中,比如《隋志》中關於《孝經》的注釋書題目:

古注型

義疏型

集注型

《古文孝經》孔安國注;《孝經》鄭玄注;《孝經》王肅注等。

《孝經義疏》梁武帝、梁簡文帝、蕭子顯等均有此作;《孝經講疏》徐孝克注。

《集議孝經》荀昶、《集議孝經》袁敬仲等。

可以很清晰地看出它經過了“漢魏古注→義疏→集注”這一典型注釋過程。而“集部”中,如《楚辭》類,雖然有大量漢晉古注以及“舊音”(音、音義)系統[100]的注釋性著作存在,但並没有發展到“集注”這個層面。

對此,笔者有兩個推測:

第一,在相對自成體系的古典學問中,史、子、集三部都呈現出自覺或不自覺地向“經部”學問方式靠攏的傾向。體現在注釋方式上,則史、子、集三部也受到經部“古注→義疏→集注”的强烈影響。但是,在影響波及上,有一個隱約可見的“時間差”,這個時間差在史、子、集三部並非同步。相對而言,史部注釋一直緊緊地尾隨經部,子部著作如《老子》、《莊子》由於唐王朝的特殊性,其研究形式也積極向經部靠攏[101]。集部向經部學問方式看齊的速度則相對史、子兩部較慢。但是進入唐代之後,爲何集部“忽然”出現了集注型的著作(如五臣《集注文選》,京都大學影印《文選集注》)呢?這涉及如下一個推測。

第二,當一種學問發展到“集注”時,必定有一個前題,即是存在量大且質高的闡釋型著作群,也就是所謂“顯學”的出現。《文選集注》出現之前的選學世界正好符合這一前題。趙翼《廿二史劄記》卷二十“唐初三禮、漢書、文選之學”指出[102],初唐學界崇尚的學問有“三禮”(經部)、“《漢書》”(史部)和“《文選》”(集部)。同時趙翼認爲這三種“顯學”並不是初唐突然出現的,而是承接了南朝以及隋代的學脈。隋、初唐《文選》這一顯學的盛行,爲後來《文選集注》的出現孕育了一個基盤。“顯學”的出現,除了從學術内部脈絡發展來考察之外,還一定有它深厚的現實社會原因。譬如,唐人以爲《漢書》不僅是帝王之學,還可以作爲行政參考書進行實際操作。隋唐年間第一流的選學家同時也諳熟《漢書》之學。如蕭該有《漢書音義》、李善有《漢書辨惑》等等。

舊鈔本《文選集注》中所收李善、公孫羅以及此前的蕭該、曹憲、許淹(僧道淹)有一個共通點就是精於小學,我們甚至可以認爲,“集注”型文選學出現之前的選學者大多是傳統的經史學家。吕思勉的解釋是:

文字愈古,單言愈多,愈後復言愈多。單音字之用,隨世而減,故後人多不之識。惟博覽者爲能知之。此等罕見之字,尤多存於辭賦中,故憲等皆以小學而兼選學。然讀他種古書,亦不能捨此。故顔師古長於《漢書》,史亦稱其博覽、精故訓學,所注《急就章》與《漢書注》俱顯於時。而李善亦嘗撰《漢書辨惑》三十卷也。[103]

這是隋唐時代上層精英知識份子的治學方式,中層以下的學者則大多不精於文字聲韻故訓之學,進而只能流於淺顯層面的釋意。爲了適應中層學者研習《文選》的需要,“集注”型注釋便應運而生了。《文選集注》裏面所收五家(臣)則屬於這一類。公孫羅雖然學有所本,但是屬於過渡期人物,故而兼及訓詁與釋意,但顯然已經無法與李善或李善之前的選學家分庭抗禮了。

此外,這種以一本爲基準,綜合諸家的做法,實際上和當時經學注釋有着無法割裂的聯繫。在經學史上,西漢重“師法”,東漢六朝重“家法”,不管如何皆是有所本,後世非議《五經正義》者雖多,但孔穎達也有他自己的注疏標準。唐太宗貞觀年間,國子監祭酒孔穎達受詔撰《五經正義》,這部書在唐高宗永徽四年完成,作爲國子監的法定教科書對於此後學問世界産生了不可估量的影響[104]《五经正义》系统里面一个被严格遵守的法則就是“注不違經,疏不破注”。如果“注”是採用“甲”種意見解釋,那麼“疏”就順延着“注”的思想,加以詮釋,絶不會出現“乙”種意見。這種有所本的注釋思想,很快就波及倒了文史領域[105]。《文選集注》的編者雖然目前無一定説,但是可以推測他(或他們)對於《五經正義》的編纂指導思想有較深的理解,具體體現是編者對於所收諸家的態度明顯不同。比如把李善注全録,並且尊在首位,此後諸家是否全録很值得懷疑,至少五臣注與今本五臣注的差别頗大,很多地方被《文選集注》的編者剪裁過。李善注本在《文選集注》編者心中的重要地位,或許可以比方成《毛詩》鄭箋。

因此,我們今天具體研究中土已經失傳很久的《文選鈔》、《文選音決》、或是“陸善經注”的形式與思想時,一定要首先明確——我們現在看到的文字,極有可能都是經過《文選集注》編者取捨過的。故而用《文選集注》中的内容只能部分闡釋公孫羅、陸善經等人的學術方式。

隋唐時代大潮下,經部儒學注釋的影響可以在史子集三部中得到明顯的體現。《文選集注》編者的編纂理念和意識中時時顯現出這種影響的烙印。

(二) 第二種學術資源——佛教徒學問的滲透

以上從正統學問的角度分析了《文選集注》注釋方式的一些可能性。我推測影響《文選集注》成書方式之資源上,還有佛教徒學問的滲透。

自從晉朝支遁、道安盛唱佛法以來,佛教大乘經典多有迻譯。其後佛典疏論興起,流風所至播及傳統經部著述。這一時期儒家義疏之學與佛典疏鈔之學的同時盛行,近代學者梁啓超在《翻譯文學與佛典》裏最早提示了這一現象:

夫隋唐義疏之學,在經學界中有特别價值,此人所共知矣。而此種學問實與佛典鈔疏之學同時發生,吾固不敢徑指此爲翻譯文學之産物,然最少必有彼此相互之影響,則可斷言也。[106]

此後,又有湯用彤、牟潤孫等學者對此進行了深入分析,成果斐然。總之,倘若我們翻檢《隋書經籍志》,則可發現南北朝時期所作的“義疏”型著述,蔚爲大觀。然而唐人《五經正義》對於諸書中比附佛教者,多有刊落。故而流傳至今的書籍雖然很少(如日本所藏《論語義疏》、《講周易疏論家義記》[107]等),但仍然存有遺跡[108]。義疏雖然是從漢人章句之學、晉人經義衍變而來,然而其中採用了佛典疏鈔的思想與體制。兩漢儒生注經,很少就經中義理,别立條貫。但是佛經的注疏科制,注者常常取經中事理,别爲分類,自成體系。以科判來解釋佛典,始自東晉之道安,《高僧傳》云:

條貫既序,文理會通,經義克明,自安始也。[109]

道安之後,中土佛典義疏之學漸成大勢。據湯用彤氏分析,根據地域不同,佛典義疏的方法也略有不同,南朝尚文,重思想;北朝尚質,重行爲[110]。一則隨文釋意,謂之曰注,此即普通之所謂章句。大凡此等都是接受師傅口義,隨文作解釋,這是佛教注疏最重要的一種。一則是明經大義,不必逐句釋文。《文選集注》産生前夜的選學家許淹,本身就是亦僧亦俗的人物,必然熟知佛經這種闡述方式。而李善本人的注釋,也有佛學影響。[111]此外,《文選集注》中如公孫羅《文選鈔》以及陸善經注的性格亦十分符合義疏體,故而《文選集注》的編者對於這一義疏方式應該也很諳熟。比如《文選集注》所收潘岳《爲賈謐作贈陸機》第二和第三句“奥(案,今本多作“粵”)有生民,伏羲始君”的諸家解釋:

●李善曰:揚雄《劇秦美新》曰,爰初生民。

●鈔曰:《詩》云,生民尊祖也。謂有天地,即有万[112]民也。伏犧已前,未有文字,書籍從伏犧始,畫八卦以代結繩之政,由是文籍生焉。自天地開闢已來,三百餘代,始至伏犧。伏犧(鈔本此處作兩“こ”簡寫符號)百王之(鈔本此處加一“ °”符號,旁批“始自此已徛”五小字)始立君長。伏犧以木德王,主於東方。至於獲麟卄六萬年。

●李周翰曰:奥,於也。伏犧,古帝王也。

●陸善經注曰:《易》本於伏犧,故以伏犧爲始也。

首先需要説明的是,今本李善注《文選》中,此句是連同下句“結繩闡化,八象成文”一併解釋的,也許《文選集注》的編者認爲此處需要按照佛經義疏那樣“隨句釋文”,口語化地細細講來,所以將其割一爲二。我們倘若將《文選集注》中這幾家連成一個統一整體來看,不難發現這種回環往復的解釋方式,不就是佛教徒接受師傅口義,隨文講習的體例嗎?特别是那些説明某句在文脈中起承轉合的順序,進而把原句用詳細、甚至口語化的方式改寫,譬如本文上一部分分析陸機《答賈長淵》時舉《文選鈔》所謂“機言我亦當如……”等句型,體現了佛經解釋上的特徵。義疏之學的文字,兩晉、劉宋較爲簡略,齊梁以降,偏於繁富,隋唐不能完全除其弊端。波及到集部,《文選集注》的形式也流於繁富。再次需要説明的是,將《文選集注》本與通行五臣注本相比勘,可以發現此處又刪落了“八象,八卦也。言伏犧始爲君,結繩闡化,後畫八卦以成文字”20多字。這類現象也和佛教徒的如下解經方式有密切關聯。

東晉以降,佛典翻譯文本日漸增多,同一底本而有多種異譯,已是常見之事。於是有編纂“合本”,以資對勘考正。陳寅恪先生《支愍度學説考》[113]一文對於這種盛行於六朝時代的佛經解釋學有詳盡的論述。陳寅恪的意見是“合本子注”也叫“母子注”,比如比丘大戒二百六十事中,其大字正文,母也。其夾注小字[114],子也。然後取别本之義同文異者,列入小注中,於大字互相配擬。陳寅恪先生認爲,這種注經方式,大約在六朝時期就波及到了經史子集各部,比如劉孝標《世説新語》注、裴松之《三國志》注等等,皆是合本子注的體例[115]。唐代舊鈔本《文選集注》一書顯然也受到這種“合本子注”的影響,以《文選》爲“母”,李善注爲“子”,參考諸家注釋,並列入小注中。而在“子”注中,並不是一視同仁。列在第一種的子注往往比其後的子注更加重要。第一種之後的子注群(和第一種小注相比,好像“嫡長子”與“次子”們的關係)。常常爲了解釋“母”的需要,被編者刪減或是整改,對比今本五臣注和《文選集注》所載五家(臣)注,可以説明這一現象。

上文所述及的佛教徒“合本”方法,似乎和《文選集注》具有同樣的命運——流傳時間不長。佛教徒所謂“合本”的配擬方法在鳩摩羅什來中國之後逐漸被揚棄,原因是鳩摩羅什譯文極其暢達,僧人和學者都認爲没有必要再用“合本”了。同樣,我們推測,《文選集注》不能在中土流傳的原因也可能是李善學問逐漸取得正統地位,第一流的學者們認爲讀《文選》根本没有必要再去攙合别家注釋。汪師韓《文選理學權輿·前賢評論》裏面採入的唐末、宋代諸人如丘光庭《兼明書》、蘇軾《東坡集》、洪邁《容齋隨筆》、王應麟《困學記聞》等評語,可見李善在一流學者心中的重要地位。至於後世那些殘留在中土的落入二流的“合本子注”,則被歷代一流學者所鄙視,譬如段玉裁有云:“三合之注疏本,似便而易惑,久爲經之賊而莫之覺也。”[116]

(三) 適應中層學問世界的讀書需要

《文選集注》的注釋方式受到經學與佛學這兩股力量的影響,同時,其編纂都又有着明確的目標——隋唐時代中層學問世界的讀書需要。

《文選集注》的編者以李善爲本,參合諸家學説,彙成“集注”。這種收載了淺顯型釋意的“集注”很能滿足唐代大部分普通學者的實際需要。對於一般中層士子們來説,“集注”的文字是不是完全忠實於原注釋並不重要,讀懂《文選》,在實際中能夠運用《文選》才是他們最關心的部分。故而《文選集注》的編者對於李善注之外的諸家注釋進行過剪裁。

譬如在“賦”類中,李善保留了大量古注,《西京賦》、《東京賦》的薛綜注,《三都賦》的劉淵林注,《子虚上林賦》的郭璞注,《射雉賦》的休爰注等等。在《西京賦》“薛綜注”有如下一段文字:

善曰:舊注是者,因而留之,並於篇首題其姓名。其有乖繆,臣乃具釋,並稱臣善以别之。他皆類此。

那麼,《文選集注》中遇到這類情況又是如何處理的呢?如劉安《招隱士一首》,在今本李善注《文選》中,此篇大體採用王逸注。譬如關於此篇名的解題,胡刻本李注《文選》,分别綴屬在題目“《招隱士》”和作者名“劉安”下。反觀《文選集注》,則是統一寫在作者名“劉安”之後:

李善曰:《漢書》曰,淮南王安,爲人好書。招致賓客數千人。後伍被自詣吏,具告與淮南謀反。上使宗正以符節劾王,未至,自刑殺也。《序》曰:《招隱士》者,淮南小山之所作也。小山之徒,閔傷屈原(今李善注本後尚有“身雖沈没,名德顯聞”八字),與隱處山澤無異,故作《招隱士》之賦,以彰其志也。吕向曰:初安好士,八公之徒,咸慕其德,各竭材智,著述篇章,分其辭賦,以類相次。或稱大山、小山,猶《詩》有大雅、小雅也。陸善經曰:《史記》云,淮南王安,爲人好書。鼓瑟[117],不喜弋獵馳騁。亦欲以行陰德拊循百姓,流譽天下。招致賓客,方術之士數千人。作爲《内書》廿十一篇,《外書》甚衆。時時怨望厲王,死時欲圖畔,□數招伍被與謀。被初不許,後爲畫計,其事頗聞漢庭權王。伍被自詣吏,具告與淮南王謀反。武帝使宗正以符節治王,未至,自殺。

值得關注的是,今本五臣注吕向“初安好士”之前尚有“《漢書》云,淮南王安,爲人好書。招致賓客數千人,後謀反自殺。《招隠士》者,淮南小山之所作也”一段,《文選集注》中無。陸善經所引《史記》(筆者案,實際爲《漢書》的文字),也經過了裁剪,有些只是大致遵照《漢書》的記述進而使用了自己的文字。雖然不排除陸善經本身即是喜好如此的注釋方式,但是我們隱隱約約感覺《文選集注》的編纂者有自己的刪剪原則,也就是説《文選集注》並不是簡單地彙集諸家注釋。這樣的編纂方法,不僅可以顯示時代懸隔造成理解上的困難,也能夠幫助普通中層學者克服《文選》的晦澀文辭背後所隱含文意。可以説這種情況幾乎通篇皆是,不勝枚舉。

我們再回歸到本文第二部分“《文選集注》諸注成立前之選學界”,筆者曾經提及有日本學者(森野繁夫等)認爲《文選集注》的排列順序是按照作者生卒年代,綜合以上分析,笔者认为所謂“年代順序”是一個表面現象,其深層原因乃是這裏所分析的隋唐時代學問的經學與佛學的雙重影響下的實際需要。以李善注爲主,並且放在首位的這種做法,可以首先爲“中層學問世界”的讀者確立一個“高懸”的標準。但是“中層學問世界”的讀者不可能完全讀懂深奥的李善注,於是編者緊接着李善注之後附上諸種以釋意爲主的注解,但是編者附載這些注解的目的性很明確——只是爲了理解本文和李善注而準備的——故而除了李善注之外的其他注解都經過了《文選集注》編者“大刀闊斧”地剪裁。在編者看來,本無意爲了存古、汲古而收録全部注解,適應中層學問世界讀者的實際需要才是他的編纂出發點。

“集注”二字很容易給今天的學者造成誤解,聯想到近世考據學興盛之後的“集解”、“彙注”等注釋方式。其實兩者有着本質的區别。近世考據學所作的集注出發點是爲了儘可能忠實地彙集古注古説,進而探求學問的本源。即使在考據學全盛的清代乾嘉年間,這種學問也只在少數頂尖學者之間進行交流。六朝隋唐代“集注”的出發點則與之完全不同,那時的“集注”編者在其編纂過程中,始終是爲了符合普通中層學問世界的基本要求。在這種編纂精神的指導下,“集”根本不是爲“集”而“集”,而是爲理解作品本身而“集”。除《文選集注》之外,如今藏日本龍谷大學圖書館,被認爲在鈔録於隋代的《本草集注》也是這樣一種編纂思路——爲實際操作而準備的藥物標準書和醫者培養教科書。其所謂“集”,當然經過編者的剪裁,而且是直面這些迫切的需要,直接在藥名之後注出其藥性、功效等等,絶少看到注出典故的例子,故而可以説這裏的集注並非近世所理解的純粹的學術性集注,而是充滿實用價值的“教學參考書”。

五 漢籍東傳視野下《文選集注》的編寫和鈔録

上面幾部分依次分析了《文選集注》出現前後的選學世界、《文選集注》各家注的特色,以及《文選集注》作爲一個整體所呈現的學術態度。但尚有一個很難解決的問題被懸置了——具體來説,即《文選集注》是何人、何地的作品?

由於《文選集注》最早在日本發現[118],《經籍訪古志》卷六曾懷疑“皇國紀傳儒流所編著者”,就是説,《經籍訪古志》推測此書是日本王朝時期的人所編[119]。早期中國的學者大多如羅振玉所述,以爲唐人所作。比較新異的看法來自董康,他在日記中以爲此乃是五代時寫本,但没有具體考證文字[120]。

漢學家岡井慎吾在1933年最早發現日本平安朝時期流傳的《御堂關白記》長保六年(1004年,宋真宗景德元年)九月一日有如下記載:

乘方朝臣,集注《文選》並元、白集持來,感悦無極,是有聞書等也。[121]

對於這一記載,我們有很多疑問,依據本文上一部分的考證,五臣注本也自稱爲《集注文選》。因此在日本典籍中出現“集注文選”四字的史料,絶不可以輕易等同於“文選集注”。1004年傳到日本的,是五臣集注本,還是《文選集注》?有待進一步探討。新美寬則從書風上推測,《文選集注》當是平安後期的作品。此後關於這一問題的討論也一直絡繹不絶[122]。

大體來説,學者的意見分爲“中土舶來説”和“日本編寫説”兩種。我想,這個問題應該包含編者和鈔者兩個層面的分支。在鈔本時代的唐朝,這兩點絶對不能混爲一談。

(一) 關於編者

笔者的私見是唐朝的中層士大夫可能性較高。

這一論斷主要是延續上面幾部分的議論,從《文選》本身的學術發展的内部脈絡進行的推測。

在《京都帝國大學文學部景印舊鈔本·第九集》卷九十三劉伯倫《酒德頌》“無思無慮,其樂陶陶”句下,編者一反平時只有寥寥幾字的文字異同説明,忽然有如下一段案語:

今案,《音決》此下有兀然而醉四字。自此一句已下至感情言詞鄙緩,皆衍字也。非劉公所爲,皆當除之,宜從陶陶即次俯觀。陸善經本有靜聽不聞雷霆之聲,熟視不見太山之形二句,注云,思慮既無,所以視聽亦泜。《禮記》云,意不在焉。視之而不見,聽之而不聞。

他日如果完全爬梳《文選集注》,或許還能發現諸如此類的考證性案語。然而我們根據日本史料,可以發現奈良、平安早期的日本文化人對於《文選》的譯注,只是停留在訓讀上,如《文選讀》等等,無法對漢籍作如此深入的考證性案語。此外,作爲日本漢學史上的一個校勘法慣例,是單單根據他本的文字給出旁注,而不給出自己的意見。這種習慣在宋本導入日本之後依舊保持了很長一段時間[123]。由此推測,編者似爲具有作出斷語可能性的中國人。

此外,《文選集注》存在不少避諱現象。那麼倘若編者是藩國人,避不避中國皇帝的諱?三韓(高句麗、百濟、新羅)、安南加入中國冊封體系,作爲冊封體系的基本原則之一,當然是奉行中國的正朔、避中國皇帝的諱等等。但是日本自古使用獨立年號,並從南朝後期開始脱離中國冊封體系[124]。没有與中國(隋唐)形成直接屬國關係的日本[125],避不避中國皇帝的諱,這是一個有待深入研究的問題。初步可以認爲,由於隋唐與日本之間並非實質上的朝貢關係,故而日本奈良平安兩朝的文人不會有意避唐朝皇帝的諱。殘存《文選集注》舊鈔本中,唐太祖、唐太宗的名諱“淵”、“世”、“民”等,都已缺筆。這些缺筆避諱雖然對於確定鈔手是哪國人無濟於事[126],但却可以據此否認編者爲日本人。

(二) 關於鈔者

中土人士或是日本人皆有可能性。

不管是自鈔,還是雇用鈔手,中國鈔書的歷史都很悠久。東漢班超在出使西域之前就是“傭書”匠。縱覽整個六朝時代,門閥貴族之間、以及庶族士大夫群體間的鈔書現象前後相繼[127]。進入唐代之後,據《新唐書·職官志》,當時門下省、秘書省、史館、著作局、司天臺、弘文館、集賢院,多有楷書手、搨書手等專門從事鈔書的匠人。據《唐六典》“弘文館”以及“集賢殿書院”兩條可知:

弘文館

搨[128]書手三人、筆匠三人……

初唐

集賢殿書院

書直及寫御書一百人、搨書手三人……

開元年間

關於印刷術的具體起源時間雖然無定論,但阿部隆一認爲,即使在印刷術開始的唐代,普遍印刷的只有佛經、年曆、字典等,其他書籍仍舊以手寫爲主[129]。這一情況在印刷興起之後,尚且不廢。其中經部重要典籍的鈔本在刻本時代仍舊屢見不鮮。然而隋唐之世紙張之貴,[130]絲毫不減漢魏六朝之時,故而唯有公家鉅子方有力收藏。從某種意義上來説,這也是唐朝初中期社會性質順延六朝發展的一種趨勢。唐代詩人與散文作家是一個超乎想象的龐大的學習群體,與此相應,勢必需要大量圖書。寒門苦讀的莘莘學子,幾乎全部是手鈔群書,杜牧《冬至日寄小侄阿宜》:“一日讀十紙,一月讀一箱。”可見隋唐時代讀書人以“紙”爲單位讀書,這個原因可以從《䂬溪詩話》中找到一絲綫索:

袁峻家貧無書,每從人假借,必皆鈔寫,自課日五十紙。[131]

又如,《新唐書》記載張文瓘兄張文琮,好自寫書,筆不釋手(《本傳》)。《新唐書》柳仲郢傳説他手鈔六經(《舊唐書》本傳作“九經”),司馬遷、班固、范曄史皆一鈔。惠棟《松崖筆記》卷一“杜兼”條引《大唐傳載》云:“杜兼嘗聚書萬卷,每卷後必自題曰:‘清俸寫來手自校,女曹讀之知聖道,墜之鬻之爲不孝。’ ”[132]其實袁峻、張文琮、柳仲郢、杜兼等的鈔書之舉一直貫穿六朝隋唐,這種現象也造成了隋唐時代社會上大量鈔本的存在。晚唐五代刻版之事乃稍盛[133],然愛書之士,從事鈔書者仍多。

雖然唐朝盛行官方和民間兩種形式的鈔書形式,但是却不能否認鈔手爲日本人的可能性。先請看日本當時的學術風氣。聖德太子著《憲法十七條》(604年)中就有除《詩》、《書》經部以外的典故運用,《文選》自然也不排除在外[134]。進入平安朝以後,學術文化方面仍舊積極向唐朝學習,《文選》等漢籍自然也成爲日本文化人的必讀書。特别是735年,吉備真備從唐朝回日本,仿照唐代教育制度開設大學寮,“博士”制逐漸形成。這裏需要引起注意的是“音博士”的設立,最早見於《日本書紀》持統天皇五年(唐中宗嗣聖八年),但初期的“音博士”似乎只限於唐人[135],教授内容也主要是中土的典籍發音。《續日本紀》光仁天皇寶龜九年(唐代宗大曆十三年),也有關於設置《文選》、《爾雅》音博士的明確記載[136]。《文選集注》收載了失傳很久的《文選音》,與“音博士”這樣的教育體系應當有密切的關係。另外,當時日本的貢舉制度基本仿自《唐六典》[137],據《養老令·選敘令第十二》條可知,作爲教科書的典籍含有《文選》和《爾雅[138]。從上述日本漢學發展的脈絡來看,可以説《文選》《爾雅》在日本的情況沿襲了隋唐的風氣,是奈良、平安兩朝日本貴族文人群體的基本讀物[139]。此後,雖然遣唐使制度被廢止,但是研習《文選》的風氣依舊很好地保留在博士家(如菅原家、大江家)内部[140]。

基於以上的論述,我們很難判定《文選集注》是在中土完成鈔録,還是最後鈔成於日本。但是此鈔者(或“鈔者們”)應當具有相當的漢文修養以及佛教修養,當是無容置疑的。

《文選集注》的文字,整體來説是用楷書鈔録,但是存在連筆現象。隋唐時代,作爲皇室收藏以及供給皇子們學習之用的鈔物,當然要兼及學術與書法兩個層面的要求。在李善上《文選注》後不到二十年,《舊唐書·裴行儉傳》有云:

高宗以行儉工於草書,嘗以絹素百卷,令行儉草書《文選》一部。帝覽之稱善,賜帛五百匹。

這裏裴行儉草書的《文選》,很可能是不含李善注白文。由於唐代文人基數的龐大以及民間鈔手的大量存在,可以説,不管是像裴行儉這樣刻意草書,還是爲了加快鈔録速度,草書鈔本的存在應該是普遍現象。而且,受佛教鈔經系統的若干影響,貫穿整個隋唐時代,草書鈔録的可能性是很高的。比如,敦煌石室卷子佛經注疏,大部分都是草體文字。佛經最初經論與注疏分别刊行,經論則真書,注疏則草書,這一點前賢多有弘論。但是反觀東瀛日本所刊慧遠《大乘義章》,有如下文字:

草書惑人,傷失之甚。傳者必真,慎勿草書。

當時中土寫本,大約草書爲多,而日本僧人却嚴格定義需要真書。在隋唐帝國與日本進行文化交流過程中,學問僧的地位舉足輕重。即使在日本廢除遣唐使制度之後,入唐求法的日本僧人還是接踵而至[141]。從這層意思上推測,鈔手爲日本僧人的可能性,似乎更大。但這一論點目前材料很不足,望方家補正。

另外,從整體上説,《文選集注》應該不是一人一時一地完成的著作。最有力的證據是那些常常出現的小字傍注、補注。一般可以認爲這是初步鈔畢的復覈補充文字。通常是只有寥寥數字,當然也有較長的例子,如京都大學文學部影印本《文選集注》第四集卷八十五下所收《爲石仲容與孫皓書》一篇“貂馬延乎吳會”句後,原鈔手漏鈔李善、公孫羅注近40字,經復覈者補上,但是由於空白處明顯不夠,最後8字竟然密密麻麻横着補在當頁的低欄。鈔本時代的作品,誤字、漏鈔現象本來不足爲奇,但是一般的鈔本大多没有復覈和補寫[142]。這個現象可以説明,閲讀、學習《文選集注》這一鈔本的士人應該不在少數。

綜合上述分析,筆者初步的意見是:京都大學文學部影印舊鈔本《文選集注》殘卷編者爲唐朝人,鈔者爲日本人的可能性較高。

六 餘論

錢鍾書《管錐編》:“昭明《文選》,文章奥府,入唐尤家弦户誦,口沫手胝……正史載遠夷遣使所求,野語稱遊子隨身所挾,皆有此書,儼然與儒家經籍並列。”[143]這種學習《文選》的盛況,當然不只是播及日本,西陲邊境陸續出土的殘卷中也有無注本、李注本《文選》。譬如,敦煌所發現的《秋胡變文》中列《文選》爲士大夫必讀的“十祑文書”之一。今日可見的敦煌石室的《文選》殘卷,存《述祖德詩》至《上責躬應詔詩表》,原本藏於俄羅斯。狩野直喜在紀念王國維先生去世的專輯《東洋學叢編》中有跋文云[144],此西域石室之殘卷與李善、五臣注相彷佛,但似乎不出於同一注釋系統,注家暫不可考。

除了極西和極東廣傳《文選》之學外,朝鮮半島和安南地區也有《文選》的流傳[145]。屬於中國冊封體系裏的國家,如高句麗、百濟、新羅等等,曾經作爲中國和日本之間的文化媒介,産生過重要作用,在日本遣隋使、遣唐使制度成立之後,依舊發揮着不可輕視的作用。

筆者結合本文上述幾部分的討論,嘗試列出下表 [146]:

如果説《五經正義》的産生符合了明經科的需要,那麼爲了考上重視詩賦才能的進士科,想必有很多大量的適應中層學術群體需要的參考書籍出現。《文選》這部典籍對於進士科的重要性,自不待言。所謂“進士”一科,最早由隋代設立,但有隋一代三十年間,考上進士科的秀才不過十人。唐受天命以來,對於這一教育方式有繼承也有改革,比如在人數上就有飛躍。考進士的詩賦試法爲“試帖詩”,格律有限定,語氣必須端莊典雅。對於唐代學子來説,去古未遠的《文選》自然成爲首選的學習對象,曲高和寡的李善注本對於大部分人來説,打一個不恰當的比方,很像康德(Immanuel Kant),附庸風雅的人使他的《純粹理性批判》成爲18世紀德國的最佳暢銷書,可大多數的書買回去了,却只能供奉書架,難以理解。《文選》李善注也是如此。而與此相對,《文選集注》這樣的中等水平的書籍,必然受到大量考生們的歡迎。唐代除了人們熟知的“明經”、“進士”等所謂常科,還有文武特科,“文”類特科有唐一代據《唐會要》卷七十六有如下15種:

辭殫文律 文經邦國 文辭秀逸

辭標文苑 藻思清華 辭藻宏麗

蓄文藻之思 手筆俊拔超越輩流 諷諫主文

文藝優長 文史兼優 文辭清麗

文以經國 文辭雅麗 博學宏辭[147]

不難發現,這些特科的名字,很多都是直接來自《文選》的名篇[148],故而特科考生也一定需要一個既能理解文意,又兼具典故的“集注”本《文選》。我們甚至可以大膽推測,盛唐時期一些著名的詩人在成名之前也有可能看過這類“集注”型的《文選》注釋書,只不過這樣的書籍,如同今日考大學之教學輔導書,即使在一段時期起到幫助作用,但是也不會被堂而皇之的提起。

綜合上述可知,《文選集注》這類中等水平的書籍應該一度在中土盛行過,但是我推測,唐朝學者不會刻意保存它。特别是進入中唐之後,社會不再能給讀書人提供一個安穩的大背景。伊斯蘭教國這時進入了勃興的“黑衣大食”(Abbās王朝,750-1258)時代。唐玄宗天寶十載(751年),積極向東開拓疆土的伊斯蘭軍隊最終在帕米爾高原附近的怛邏斯(Talas)河與唐軍決戰,大敗唐軍,給唐朝多年來的西亞經營事業打上了終止符[149]。四年之後,安史之亂爆發,這些異族邊將不僅把神州大地弄成修羅地獄,還給六朝以來的貴族以及貴族制度造成燬滅性的打擊。緊接着是藩鎮割據時代的到來,那些大多以武將出身的邊鎮節度使,總是思量着擴軍、斂財和吞併地盤,無暇過多顧及文學發展。這一連串的事實都宣告着唐王朝的財政、軍隊、社會階層構造,甚至“東亞文明圈”[150]等各方面都不得不將發生根本性的變質。以下請以户數、口數爲例説明:

時間

户

口

開元(726)

7,069,565

41,419,712

安史之亂(764)

2,933,125

16,920,388

上表主要基於宫崎市定之説[151]製成。初步可以看出,户數和口數比起盛唐只有三分之一。我們繼續作一個大膽的推測,文學人口也應該有大幅度的跌落吧。殘存下來四處顛沛流離如杜甫這樣的學者們,他們在戰亂流浪途中應該不會隨身帶上《文選集注》這樣卷帙繁多的書籍吧!

然而《文選集注》却在漢文化核心圈的周邊(日本)得到了重視,從這層意義上來説,《文選集注》和唐代大部分“詩格”、“詩式”類作品[152]遭到了一樣的命運,在風行之後不久就極度不被重視,隨即就退出歷史舞臺,進而給今日的研究者帶來歷史上“從未有過”的錯覺。

讓我們再回歸到“中層學問世界”這一話題。

隋唐時代“中層學問世界”具有較强的流動性與開放性,這使得“中層學問世界”一方面可以接納精英學問世界,一方面也可以接納庶民知識世界。而對於東亞文明圈周邊的國家如日本,他們雖然努力向當時隋唐的“精英學問世界”靠攏,但是由於遠離核心文化圈等因素,“中層學問世界”的治學方式對於日本的讀書人來説,更容易進行漢籍的接受。

總之,笔者認爲,東亞文明圈是一個以漢字、儒教等多重元素爲基盤的自成體系的學問世界。這個學問世界的構造,至少在近代以前,是以中國爲中心的一元化框架結構。作爲文化核心的中國,爲了自我更新,必須不斷地迎接新的學問體系的到來,同時也不得不對舊有的學問體系進行揚棄。對於周邊國家來説,譬如投石於水中,其波瀾必然會衝擊周邊國家。然而這個波瀾有一個特徵,即是“非同時性”,或者説“時間差”。在本文討論的内容中,當核心文化圈,或者説核心文化圈的精英知識份子群體已經拋棄了《文選集注》這種學問類型時,這個波瀾却持續性地影響着“東”(日本)與“西”(西域)這兩個東亞細亞文化圈的極點。當我們時隔千年再次接觸到《文選集注》的舊鈔本時,第一個反應當然是“出人意料”,然而將其置於六朝隋唐學問世界的發展脈絡以及東亞文明圈的“波瀾”效應上看待,那麼接下來的第二個反應應該是“理所當然”吧!换言之,這部書提供給今天學者的,應該是部分還原了當時隋唐世界帝國“中層學問世界”的學習實態,從這個意義上説則是“再發現”(Rediscover),而非“發現”(Discover)。

注释:

※本文係2010年度中國國家社會科學基金青年項目“域外漢籍與六朝隋唐文學綜合研究”(10CZW037)成果之一。初稿得到平田昌司、張伯偉、程章燦、胡曉明、張寅彭、徐興無、趙益等諸位教授的誨正,謹致謝忱。

[1]“世界帝國”這個概念1949年最早由松本新八郎《原始•古代社會の基本的矛盾について》一文中提出。他認爲中國史上可以冠以“世界帝國”之名只有隋唐和蒙古。後如:貝塚茂樹《中國の歷史》(岩波書店,1969年)、外山軍治《隋唐世界帝國》(中央公論新社,2000年)均贊同其説。但布目潮渢、栗原益男對其有異辭,參二氏《隋唐帝國》,講談社學術文庫,1997年,頁21。中國學者如羅香林對於隋唐王朝的“世界性”也有論述,參羅香林《唐天可汗制度考》,載《新亞學報》第一卷第一期,新亞研究所,1955年刊。

[2]平岡武夫《唐代の散文作家》以及《唐代の詩人》,京都大學人文科學研究所,1954、1960年分别發行。

[3]《登科記考》有云:“四夷若高麗、百濟、新羅、高昌、吐蕃,相繼遣弟子入學,遂至八千人。”參徐松撰、孟二冬補正《登科記考補正》,北京燕山出版社,2003年,頁1378。筆者對這一數字持保留態度。關於留學生數量之研究,又可參上揭本布目潮渢《隋唐帝國》,頁100;嚴耕望《新羅留唐學生與僧侣》,載《唐史研究叢稿》,新亞研究所,1969年。

[4]陳寅恪《隋唐制度淵源略論稿•敘論》,北京三聯出版社,2001年,頁3。

[5]内藤湖南著,黄約瑟譯《概括的唐宋時代觀》,載《日本學者研究中國史論著選譯》第一卷,中華書局,1992年,頁10-18。

[6]譬如,懷疑經書的作者,變動經書的篇章,更改經書的文字等等,對謹守“疏不破注”的《五經正義》中唐之前的學術傳統是一個巨大的反動。

[7]《古經解彙函》裏面所收劉蕡的《春秋釋例》、陸淳《春秋集解纂例》、《春秋微旨》、《春秋集解辨疑》。此二人可以説是宋人疑《春秋》的先導。同收《古經解彙函》中的韓愈、李翱注《論語筆解》也是經學巨變前夜的先聲。《古經解彙函》,京都中文出版社,1998年。

[8]伯希和《六朝同唐代的幾個藝術家》,載《西域南海史地考證譯叢》第二卷,馮承鈞譯,商務印書館,1995年,頁120-167。

[9]比如唐人幼學蒙書《太公家教》,清儒大都不知爲何物(俞樾《茶香室叢鈔》,中華書局,1995年,頁729)。然而隨着敦煌唐鈔本《太公家教》的發現,使得今日學者可以考查這一蒙書的具體形態。關於《太公家教》最新的研究是:幼學の會編《太公家教注解》,汲古書院,2009年。

[10]那波利貞《唐代社會文化史研究》第二編《唐鈔本雜考——唐代庶民教育史の一資料》,創文社,1974年,頁197-268。

[11]賴瑞和著有《唐代中層文官》一書,與本文“中層學問世界”範疇不同。參其《唐代中層文官》,聯經出版社,2008年。然而在賴瑞和的官職研究和筆者本文的學術世界研究上,“中層”並非一個對應概念。

[12]參筆者《扶桑留珎:日藏六朝隋唐漠籍舊鈔本佚存初考》,文載《國際漢學研究通訊》第二期,中華書局,2011年,頁121。

[13]嚴耕望《魏晉南北朝地方行政制度》上冊,“中研院”歷史語言研究所專刊之四十五,臺灣商務印書館,1963年,頁201-202。

[14]《令義解》,吉川弘文館,1966年。又參《令集解所引漢籍備考》,關西大學出版社,2000年。

[15]哈佛大學宇文所安(Stephen Owen)The Making of Early Chinese Classical Poetry(Harvard University Press,2006,pp1-22)一書中,對於現存漢魏六朝詩歌文本的準確性提出質疑,他認爲我們能夠看到的刻本,其精確的原文形態和寫作時間都存在問題。然而我以爲站在歷時性diachronic的角度來看,越早的文字記載體,雖然有時存在文字訛誤,但是反而越能接近其文本的原貌,甚至當時學術世界的原貌。本文即將討論的《文選集注》可以很好的説明這一點。

[16]康有爲《新學僞經考》,三聯出版社,1998年,頁237。

[17]姚振宗《隋書經籍志考證》,中華書局《二十五史補編》本第四冊,1955年,頁5874-5875。

[18]王重民《中國目録學史論集》,中華書局,1984年,頁88-90。

[19]小長谷惠吉《日本國見在書目録解説稿》,小宫山書店,1956年,頁7-10。

[20]《經籍訪古志》卷六,《解題叢書》本,國書刊行會,1916年,頁112。

[21]京都大學藏此冊寫真影印件所附楊守敬的手寫題跋,針對上文所舉森立之“當是五百許年前鈔本”之説,楊守敬云:“立之又云,此本當在五百年前。余亦以爲不然。余所見日本古鈔佛經在唐代則用黄麻紙,至宋時則用白麻紙。皆堅韌光滑。至元明之間則質鬆而理弱。此卷白麻堅結,當在八九百年間。且陸善經之書至宋世已不存,何論《音決》《鈔》,《集注》尤爲隱秘耶。”楊守敬這段著録不見於通行本《日本訪書志》内。

[22]“上”“文”二字已經磨損嚴重。

[23]在《文選序》上方有“太子令劉孝綽作之云々”十字。恐怕可以作爲較早時代懷疑昭明太子是《文選》編者的證據。

[24]傳至今日者,據斯波六郎調查有21卷,見《舊鈔本文選集注卷第八校勘記》,京都大學人文科學研究所,1959年排印版。此外,據《京都大學文學部漢籍分類目録•第一》著録,存24卷,京都大學文學部編纂,1959年排印版,頁116。

[25]上揭本《舊鈔本文選集注卷第八校勘記》。

[26]上揭本《經籍訪古志》卷六。此處文字與“古逸叢書”本及廣文書局影印稿本略有出入。

[27]關於其生平學問大略,請參安井小太郎著《日本儒學史》,冨山房,1939年。

[28]上文已述,楊氏所獲書中,鈔本《文選》共有兩種,其一“上野本”是森立之《經籍訪古志》所載温故堂藏一卷本;其二“也是屬於無注本,約二十卷。參楊守敬《日本訪書志》卷十二,遼寧教育出版社,2003年,頁195-198。

[29]事見《董康東遊日記》卷八,王君南整理,河北教育出版社,2000年。

[30]此事緣起,參羅氏《唐寫文選集注殘本序》,羅氏此套影印件較爲常見的版本是《羅雪堂先生全集》,大通書局,1972年。

[31]《京都帝國大學文學部景印舊鈔本》第一集前有狩野直喜“大正辛酉之月”的題跋可參,京都帝國大學文學部,1922年影印本。

[32]這兩篇文章均在1934年發表,後以《金澤文庫本之研究》爲名出版,青裳堂書店,1981年。

[33] 關靖編纂《金澤文庫本圖録》,東京幽學社,1935年影印版。

[34]筆者案:切,日本國文學以及書志學用語,往往是具有美術價值的作品可以稱作切,如日本國文學中的“古筆切”。

[35]作爲這套系列影印叢書,在1922年就已經開始了,一直到1942年爲止,共影印十集,《文選集注》從其中第三集開始。

[36]本表製作基於實際調查以及《京都大學文學部漢籍分類目録•第一》的著録情況。並參考《京都大學漢籍綜合目録(集部)稿》,大安出版社,1966年影印版。

[37]比如在京都大學本《文選集注》影印的兩年後,新美寬介紹了其新獲的斷簡。新美寬《新獲文選集注斷簡》,載《東方學報》第八冊,京都大學東方文化研究所編,1937年刊。

[38]《唐鈔文選集注彙存》,《海外珍藏善本叢書》本,上海古籍出版社,2000年。

[39]康達維《文選》(第一卷)(Wen xuan or Selections of refined literature),普林斯頓大學出版社,1982年,頁52-70。

[40]森野繁夫教授認爲這是按照作者生卒時代順序的排列,參森野繁夫《文選集注所引“鈔”について》,文载《日本中國學會報》第29集,1977年刊。這當然是個很容易發現的事實,然而是否可以完全解釋爲時代排列,筆者不敢完全苟同,具體分析參後。

[41]參《管錐編》第四冊,中華書局,1979年,頁1401。

[42]小尾郊一、富永一登、衣川賢次著《文選李善注引書考證》上卷,研文出版,1990年,頁9。而此後富永一登則稱之爲“李善注前史”,參其著《文選李善注の研究》第一章,研文出版,1999年。

[43]谷川道雄《中國中世の探求》,エディタースクール,1987年,頁48-86。

[44]以摯虞書爲總集的開始是較爲普遍的説法。劉師培考訂云:“志者,以人爲綱也。流别者,以文體爲綱也。”參其《蒐集文章志材料方法》,載《劉師培中古文學論集》,中國社會科學出版社,1997年。然而章太炎先生認爲第一部總集應該爲杜預《善文》,其説見《太炎文録初編•文例雜論》,上海書店,1992年影印版。後駱鴻凱《文選學•纂集第一》從其説,中華書局,1989年再版。

[45]川勝義雄《魏晉南北朝》,講談社學術文庫,2003年,頁263-269。

[46]《隋書》卷七十五,中華書局標點本,1973年,頁1715-1716。

[47]《舊唐書·經籍志》、《新唐書·藝文志》、《通志》著録書名也是“《文選音》”,但這三種書志記載的卷數却是“十卷”。

[48] 黄侃述,黄焯編《文字聲韻訓詁筆記》之《訓詁筆記》卷上,上海古籍出版社,1983年,頁180。

[49]此點承京都大學文學研究科平田昌司老師提示。

[50]蕭該《漢書音義》,《隋書·經籍志》、《日本國見在書目録》、《通志》作“《漢書音義》”,《舊唐書·經籍志》、《新唐書·藝文志》作“《漢書音》”。

[51]高步瀛《文選李注義疏》第一冊,中華書局,1985年,頁35。案:高步瀛對於《隋書•儒林傳》“後撰漢書及文選音義”一句話的理解和中華書局標點本一樣,亦有誤。

[52]臧庸所輯見《拜經堂叢書》,日本東方文化學院京都研究所,1935年。臧鏞在編輯過程中得到段玉裁得幫助,並認爲“漢魏微言”存於此《漢書音義》中。

[53]此條佚文是“楚人謂麋爲鹿(稽瑞)”,屬於“有文無目”。見《玉函山房輯佚書續編三種》,王仁俊輯,上海古籍出版社,1989年影印版,頁105。

[54]據上揭本《文選學•源流第三》所舉《思玄賦》“行頗僻而獲知兮”注:“頗、傾也。離、遭也。殃,咎也。蕭該音本作陂,布義切。”中華書局,1989年。然而摯虞《文章流别集》認爲《思玄賦》是張衡自注,五臣相信而李善不信。關於這條注解竄入問題的辨析,參看屈守元《文選學纂要》的導言部分,華正書局,2004年。

[55]據狩野充德研究,關於“諸家音”的統計,蕭該音殘存者約有二十多條。狩野充德《文選音決の研究》,溪水社,2000年。

[56]雖然《中國文學家大辭典•唐五代卷》認爲曹憲生卒年不詳,然考阮元《揚州隋文選樓記》,可知曹憲的生年大致爲梁大同時期(535-545)。阮元著,鄧經元點校《揅經室集》,中華書局,1993排印本,頁386。

[57]阮元曰:“《桂苑珠叢》久亡佚,間見引於他書,其書諒有部居,爲小學訓詁之淵海,故隋唐間人注書,引據便而博。”見前揭本《揚州隋文選樓記》。兩“唐志”還著録有《桂苑珠叢》(諸葛穎)一百卷、《桂苑珠叢略要》(無名氏)二十卷。估計是屬於鈔撮摘録之書,從而可見曹憲影響力之大。

[58]後清儒王念孫校訂此書,故而再次得到廣傳。

[59]芮沃壽(Arthur F.Wright)在《隋代史》一書中指出隋代具有承接前代的連續性並把這一“遺産”傳接給唐朝。芮沃壽《隋朝:中国的统一》( The Sui Dynasty,the Unification of China,A.D. 581-617),阿尔弗雷德·克瑙夫( Alfred A. Knopf),1978年。請參此書第十章“隋的遺産”。

[60]六朝以來,治小學者,一主博雅,一主精深。隋唐之間偏於求博,曹憲在此間負有盛名。參《舊唐書》本傳。

[61]劉肅撰,許德楠等點校《大唐新語》,中華書局,1984年,頁133-134。屈守元認爲此處應爲“江都公孫羅”五字,今本脱“江都”二字。説見其著《昭明文選雜述及選講》上編,天津古籍出版社,1988年。

[62]《新唐書》關於曹憲的記載基本同於《舊唐書》,但在許、李等人後多出“魏模”一人。據《新唐書•藝文志》的記載,我們可以推定在北宋時代,社會上已經基本看不到曹憲的《文選音義》。

[63]大概宋代知識人離六朝隋唐時代已經很遠,對於六朝以來出家還俗的現象恐怕難於理解罷。

[64]清儒有人(如徐星伯)認爲慧苑是與杜牧同時人。劉師培《書華嚴經音義後》一文有辨,指出歷代史籍上有沙門同名現象。載《左盦集》卷四,收入《劉申叔先生遺書》,大新書局,1965年影印版。後陳垣考定慧苑爲盛唐時人,其書爲武則天時代譯成,並謂:“玄應所音《華嚴》是東晉譯,慧苑所音《華嚴》是唐譯。”見其著《中國佛教史籍概論》卷三,上海古籍出版社,2005年,頁54-55。關於慧苑之師的生平考訂,請參陳垣《釋氏疑年録》卷四,中華書局,1964年,頁142。而《文選音義》與《文選音》的異名問題,同樣在上文提及的蕭該身上發生過。據上文分析,大凡“音義”、“音”應該存在指同一本書的可能性。

[65]神田喜一郎所輯存敦煌古鈔本見《敦煌叢刊初集》第13本,新文豐出版公司,1985年影印版。其中《敦煌秘笈留真》最早由京都小林寫真製版所1938年印行,後又載《神田喜一郎全集》第一卷,同朋舍,1983年。

[66]載《問學集》上冊,中華書局,1966年。王重民原先認爲此敦煌本《文選音》的作者可能是更早的蕭該,見周祖謨文章後放棄蕭該音説,然而並不同意是許淹音。見其著《敦煌古籍敘録》,中華書局,1979年,頁323。

[67]上揭本《文選學•源流第三》,頁45。

[68]日本學者已經進行了初步整理,但論説有分歧,代表性的兩家是岡村繁《文選集注と宋明版行の李善注》,載《加賀博士退官記念中國文史哲學論集》(講談社,1979年)及森野繁夫《文選李善注について――集注本李注と板本李注との關係》(載《日本中國學報》31輯,1979年刊)。然而尚有許多未解之問題留待後續研究。

[69]參李匡乂《資暇集》卷上《非五臣》。《四庫全書總目•總集類一》説:“匡乂,唐人,時代相近,其言當必有徵。”因此李匡乂的記述值得充分重視。

[70]錢泰吉《曝書雜記》卷下,商務印書館,《叢書集成》初編本,1939年,頁75;李審言《李善文選注義例》,載《李審言文集》,江蘇古籍出版社,1989年,頁153-155等等;斯波六郎著有《李善文選注引文義例考》,原載《日本中國學會報》第二冊,後收録其著《文選李善注所引尚書考證》,汲古書院,1982年;及其著《六朝文學への思索》,創文社,2004年。

[71]矢島玄亮《日本見在書目録:集證と研究》,汲古書院,1984年,頁225-226。

[72]向氏此篇題跋未曾刊布,全文被其弟子屈守元引用在《選學椎輪》中(參前揭本《昭明文選雜述及選講》上編,頁32-33),此篇題跋的寫成時間應該在20世紀30年代左右。

[73]指上文所舉上野本和九條本。

[74]狩野直喜也説:“《文選音》與《文選音決》恐是一書。”見其著《唐鈔本文選殘篇跋》,載《東洋學叢編》第一冊,東京刀江書院,1934年。

[75]周祖謨《論文選音殘卷之作者及其方音》,載上揭本《問學集》上冊。

[76]斯波六郎對於《文選鈔》、《文選音決》的作者是公孫羅持懷疑态度,見其《文選集注に就いて》,載《支那學》第九卷第二號,1938年刊。不過斯波六郎所舉三處疑點都不能確證,故本文不從其説。

[77]院政期藤原敦光《秘藏寶鑰鈔》裏有云:“公孫羅《文選鈔》云:律號金科,令號玉條,並虞舜作之。”具體論述請參東野治之《<文選集注>所引の<文選鈔>》,載《神田喜一郎博士追悼中國學論集》,故神田喜一郎博士追悼中國學論集刊行會編,二玄社,1986年。

[78]斯波六郎《文選諸本の研究》,斯波博士退官記念事業會,1957年,頁86。

[79]森野繁夫《文選雜識》第四冊,第一學習社,1985年,頁78-79。

[80] 這一品第的根據來自開元二十五年制訂的“大唐官品•諸州中縣丞”條,參《通典•職官二十二》,王文錦等點校,中華書局,1988年,頁1101。案,《唐六典》卷三十關於縣丞官品的記載同《通典》。

[81]據《舊唐書》李善傳,李善曾經做過正六品上的涇城令。此外,李善的門人馬懷素後入集賢院,成爲唐玄宗的“帝師”。

[82]“上抗下墜,潛氣内轉”最早見於朱一新《無邪堂答問》,後孫德謙《六朝麗指》中專門舉例分析,參古田敬一、福井佳夫譯注《中國文章論:六朝麗指》,汲古書院,1990年,頁45-48。

[83]此句李善注曰:“《風俗通》曰:太尉掾范傍天姿聰叡。《孟子》曰:有天爵,有人爵。仁義忠信,樂善不倦,此天爵也。公卿大夫,此人爵也。古之人修其天爵,而人爵從之;今之人修天爵以要人爵,既得人爵,而棄天爵,終亦亡矣。”李善把詩句中重要的語詞“天姿”、“人爵”的典故注出,讓讀者可以進一步玩味這首贈答詩的内涵。

[84]劉咸炘《續校讎通義》,載其著《推十書》,成都古籍書店,1996年。

[85]以詩學爲例,令狐楚編輯的《御覽詩》是爲了皇室的閲讀而作,故而不論在唐代還是後世,都不被認爲是當時唐詩最高水準的代表。參傅璿琮編纂《唐人選唐詩新編》,陜西教育出版社,1996年。

[86]一、《資暇録》;二、《兼明書》;三、《書謝瞻詩》;四、《容齋隨筆》;五、《四庫全書總目提要》。

[87]黄侃關於《文選》的研究,主要刊載於黄焯編次的《文選平點》中,上海古籍出版社,1985年。此條論述轉引於駱鴻凱《文選學•源流第三》。

[88]宋代也有六家本文選。參朱彝尊《宋本六家注文選跋》,載《曝書亭集》,四部叢刊本卷五十二。

[89]關於這首詩的詳細分析,請參筆者《舊鈔本<文選集注>諸注考——以其中所載陸機<答賈長淵>爲例》,載《中國詩學》第十四輯,人民文學出版社,2010年。

[90]向宗魯《書陸善經事•題文選集注後》,全文轉載於前揭本《選學椎輪》;新美寬《陸善經の事跡に就いて》,載《支那學》第九卷第一號,1937年。

[91]藤井守《文選集注にみえる陸善經注について》,載《廣島大學文學部紀要》,第37卷,1977年;森野繁夫《陸善經文選注について》,載《中國中世文學研究》第21號,1991年;虞萬里《唐寫文選集注殘本中陸善經行事考略》,載《文獻》1994年第一期。虞氏此文後改題爲《唐陸善經行歷索隱》,收入其著《榆枋齋學術論集》,江蘇古籍出版社,2001年。

[92][宋]王應麟《玉海》(清浙江書局本),江蘇古籍出版社、上海書店,1987年影印版。

[93]《通典》卷二十一云:“集賢殿書院,每以宰相爲學士者知院事。”又據《舊唐書儒學傳序》所云,集賢院成立之前的高宗、則天兩朝,“薄於儒術”,故而玄宗設置集賢院之初,用人及成果皆並不理想。

[94]任大椿在每部之後附上陸善經的學説,見《續修四庫全書•經部》第二三六冊,後附有陶方琦《字林考逸補》。

[95]《漢學堂經解》作“陸善經新字林”,參《黄氏逸書考》,日本京都中文出版社,1986年影印版,頁1139。

[96]《新唐書•選舉志》云:“凡書學,《石經》《三體》限三歲,《説文》二歲,《字林》一歲。”

[97]據興膳宏、川合康三的研究,此處《通志》作“注”字,參《隋書經籍志詳考》,汲古書院,1995年,頁94。

[98]譬如,陳寅恪認爲河隴邊陲興起的西魏(北周),最終爲何能夠在文化上獨樹一幟,與東魏(北齊)、南朝分庭抗禮,很大原因在與他們保留了漢代的學術傳統,而反觀北齊、梁陳則代表了學術發展的最新方向,其中涼州一處尤爲重要,涼州在天下大亂之際,始終保留了漢魏的學問,最終融入北魏隋唐的大流中。説見上揭《隋唐制度淵源略論稿》的第一章“敘論”和第二章“禮儀”。

[99]加賀榮治《中國古典解釋史•魏晉篇》,勁草書房,1964年,頁11-16。

[100]加賀榮治認爲“音”這一注釋形式是部分性的主題解釋,存在時間與義疏體同時。見上揭本《中國古典解釋史•魏晉篇》,頁17。

[101]唐朝以老子爲玄元皇帝,《老子》稱爲《道德經》,《莊子》稱爲《南華真經》,一並列之學官。故而與孔穎達同時的陸德明在貞觀年間所作的《經典釋文》所收十四種書中舊有子部這兩種。並且按照經學的傳授次第來研究《老子》與《莊子》。

[102]趙翼著,王樹民校證《廿二史劄記校證》(下),中華書局,1984年,頁440-442。

[103]吕思勉《隋唐五代史》,上海古籍出版社,1984年,頁1280。

[104]屬於這一系統的比如説開元年間,李鼎祚著有《周易集解》十七卷,大曆年間陸淳著有《春秋集傳纂例》等等,今天都可以從四庫裏面看到。

[105]以史部《漢書》爲例,關於六朝盛唐的《漢書》注釋情況,請參清儒趙翼《陔餘叢考》卷五“班書顔注皆有所本”條。吉川忠夫《六朝精神史研究》第十章關於六朝隋唐時期各家的《漢書》注釋也有精當論述,同朋舍,1984年。

[106]梁啓超文載《飲冰室合集》“專集”,中華書局,1936年。此後戴君仁《經疏的形成》一文,雖然不否認梁啓超這一提示,但是認爲儒家經疏自有他本身的脈絡,與佛教也許是二源的。載《梅園論學續集》,《戴靜山先生全集》本,戴靜山先生遺著編輯委員會編輯,1980年,頁93-117。

[107]參筆者《六朝後期江南義疏體<易>學譾論——以日藏漢籍舊鈔本<講周易疏論家義記>殘卷爲中心》,載臺灣“中研院”史語所編《歷史語言研究所集刊》第八十一本第二分,2010年6月刊。

[108]比如清儒劉文淇《周易舊疏考正》考明唐人《周易正義》也是六朝舊疏,裏面也分科段等等。載《清經解續編》,上海書店,1988年。近年來日本學界關於南北朝至隋初唐義疏學的研究有喬秀岩《義疏學衰亡史論》,東京大學東洋文化研究所,2001年。

[109]釋慧皎撰,湯用彤校注,湯一介整理《高僧傳》卷第五《義解二》,中華書局,1992年,頁179。

[110]湯用彤《漢魏兩晉南北朝佛教史》第十五章,中華書局,1983年。

[111]平野顯照著,張桐生譯《李善的佛教》,載《唐代的文學與佛教》,臺灣業强出版社,1987年,頁180-196。

[112]舊鈔本《文選集注》中“萬”大多作“万”。案“万”,《玉篇•方部》曰:“万,俗萬字。”但我懷疑作爲俗體的“万”字可能早於南朝,因爲在漢印和北魏造像記、墓誌銘中都可以看見“万”的蹤跡。

[113]載其著《金明館叢稿初編》,上海古籍出版社,1980年,頁141-166。

[114]當然,儒家經典很早就使用雙行小注了。西方學者Daniel K. Gardner認爲,東漢時代“行間注”(Interlinear commentary)就呈現出來了。其中兩點很重要,一是這種模式富有彈性,可以隨時插入章句之間的詮釋。二是透露出那個時代學者對於經典的尊重。可以説是注釋者在經典面前的一種“徹底臣服”的心態表現。經典和注疏之間似乎永遠有兩個聲音在不停對話:經典設定了議題,注疏起而回應。經典框住了注疏響應的範圍,而注疏也限制了經典可能的意義。Daniel K. Gardner此説見其著Confucian Commentary and Chinese Intellectual History,載The Journal of Asian Studies,Vol. 57,No.2,1998,P397-422。

[115]陳寅恪《讀洛陽伽藍記書後》,收入《金明館叢稿二編》,上海古籍出版社,1980年。部分繼承了南朝律法的隋唐刑法律令中,也保有這種“合本子注”的方式,其説參陳寅恪上揭本《隋唐制度淵源略論稿》第四章“刑律”,頁100-103。

[116]《段玉裁遺書•經韻樓集》,大化書局,1986年,頁1124。

[117]王太岳等編纂《四庫全書考證》卷三十三云:“淮南王安爲人好書鼓琴,刊本‘琴’訛‘瑟’。”中華書局,1985年。

[118]近年來,有學者根據其中的印章等物,考證《文選集注》此書本在中國,只是近年流入日本而已。説見臺灣學者邱棨鐊《今存日本之<文選集注>殘卷爲中土唐寫舊藏本》,載《“中央”日報》1974年10月30日。大陸學者傅剛從其説,見傅剛《<文選>版本研究》,北京大學出版社,2000年,頁137。我並不否認全書也許有部分卷子原本藏於中土,故而有中土人士的印章。但是説整個《文選集注》都是中土舊物,此説恐誤。一個有力的反證是,長期保存日本的上野本、九條本都利用了《文選集注》中的陸善經注、《文選鈔》等等。反而這些注解不見於中土的典籍裏,甚至清儒輯佚書中亦不能見。可證《文選集注》肯定在古代日本流傳過。

[119]據斯波六郎等學者介紹,瀧川博士《文選小考》(《大東文化》十四號)一文觀點亦同《經籍訪古志》。斯波六郎本人的意見《文選集注》是平安時期的作品。參前揭《李善文選注引文義例考》。

[120]董康説見前揭《董康東遊日記》,頁334。

[121]岡井慎吾《文選集注の零片》,載《柿堂存稿》,有七絶堂,1935年,頁260-266。日本的研究者大多認爲這裏的“集注文選”就是本文所討論的舊鈔本《文選集注》,如花房英樹《文選卷九十八について》,載《小尾博士退休記念中國文學論集》,第一學習社,1976年,頁379-383。在這一點上,直至今日,尚有很多學者不加區分地把日本史料中“集注文選”等同於“文選集注”來理解,由這種方法得出的結論十分令人懷疑。

[122]近年來中國代表性的研究是周勛初在《唐鈔文選集注彙存•前言》中的看法,周勛初以爲此書是唐代玄宗之後某一選學者的作品。

[123]長澤規矩也著,童嶺譯注《日本書志學研究史》,載《域外漢籍研究集刊》第五輯,中華書局,2009年。

[124]此爲西嶋定生説,西嶋定生認爲齊梁交替之際,日本脱離中國冊封體系,再次加入要等到九百年後的明永樂帝時代。載《古代東アジア世界と日本》,岩波書店,2000年,頁145。

[125]代表性學説可參菊池英夫在《隋唐帝國と東アジア世界》前所寫的“總説”,菊池英夫介紹,日本史學界一般都認爲唐日之間只是文化交流,始終没有形成實質上的政治支配。汲古書院,1979年。

[126]據京都大學文學研究科平田昌司老師惠示:日本傳鈔的漢籍中避諱現象並不是有意爲之,而是順從中土原本的缺筆。比如明治時代,“玄”字的缺筆等等。

[127]筆者《“鈔”、“寫”有別論——六朝書籍文化史識小錄一種》,文載臺灣漢學研究中心編《漢學研究》第29卷第1期,2011年。

[128]陳仲夫《唐六典》校勘記指出别本作“榻”,《唐六典》,中華書局點校本,1992年。

[129]參《阿部隆一遺稿集》第三卷《我が國の漢籍文化財の特色と価值》,汲古書院,1985年,頁76。

[130]上揭本吕思勉《隋唐五代史》,頁1291-1292。

[131]黄徹著,湯新祥校注《 溪詩話》卷六,人民文學出版社,1986年,頁96。

[132]惠棟《松崖筆記•九曜齋筆記》,臺灣學生書局,1971年,頁12。

[133]卡德(T.F.Carter)著,劉麟生譯《中國印刷術源流史》第九章《馮道刊印九經》,商務印書館,1938年。

[134]如《憲法十七條》有云:“有財之訟如石投水,乏者訴似水投石。”典出曹魏李康的《運命論》:“其言也,如以水投石,莫之受也……其言也,如石投水,莫之逆也。”

[135]這條《日本書紀》的記載是:“九月已巳朔壬申,賜音博士大唐續守言、薩弘格,書博士百濟末世善信,銀人廿兩。”岩波書店,1965年,頁511。

[136]《續日本紀》有云:“庚寅,玄蕃頭從五位上袁晉卿賜姓清村宿禰。晉卿唐人也。天平七年,隨我朝使歸朝,時年十八九。學得《文選》《爾雅》音,爲大學音博士,於後歷大學頭,安房守。”岩波書店,1989年排印版第五冊,頁82。此外,岡井慎吾博士《日本漢字學史》一書中有專節論述日本上世(937年以前)“支那音の獎勵”傾向,明治書院,1934年,頁77-79。

[137]參上揭本《唐六典》卷二:“凡諸州每歲貢人,其類有六,一曰秀才,二曰明經,三曰進士,四曰明法,五曰書,六曰算,其弘文、崇文生,各依所習業,隨明經進士例,其秀才試方略策五條,文理俱高者爲上上,文高理平、理高文平者爲上中,文理俱平爲上下,文理粗通爲中上,文劣理滯爲不第。”其後小注曰:“此條取人稍峻,自貞觀後遂絶。”頁44-45。

[138]此條原文是:“凡秀才,取博學高才者。明經,取學通二經以上者。進士,取明閑時務,並《文選》《爾雅》者……”岩波書店,1976年,頁277。

[139]青木正兒以爲奈良、平安兩朝關於《文選》的模仿之作也很盛行,説見《國文學と支那文學》一文,載其著《支那文學藝術考》,春秋社,1970年。

[140]倉石武四郎《本邦における支那學の發達》第三章《博士家の學問と訓法の發達》,汲古書院,2007年。

[141]筆者《公元九世紀前漢籍東傳叢考》,載《日本學研究》第19輯,北京日本學研究中心編,2009年刊,頁191-192。

[142]如大阪市立美術館編印的《唐鈔本》一書中所收大部分唐鈔本幾乎都没有補寫現象,中田勇次郎監修,《唐鈔本》,同朋舍,1981年。

[143] 上揭本《管錐編》第四冊,頁1400。

[144] 上揭本《唐鈔本文選殘篇跋》,頁1-26。

[145]張伯偉《論唐代的詩學暢銷書》,載《周勛初先生八十壽辰紀念文集》,中華書局,2008年。

[146]關於上圖A和B兩種文化傳遞方式略作説明如下。自古日本通往中國的路綫有兩條,一是從九州海岸出發,通過朝鮮半島的西海岸(B1→B2),到達渤海灣,在山東登陸,經過開封、洛陽,最後抵達長安。二是從九州出發,直接南下(A),到達揚子江口,再從内陸北上。在隋煬帝開鑿大運河之後,第二條路綫越發重要,爲此日本奈良時代特意在九州博多灣設置太宰府監督文化和貿易交流。

[147]此處並非枚舉,具體請參考王溥著《唐會要》卷七十六“貢舉中”,上海古籍出版社,1991年,頁1641-1651。

[148]譬如,“辭殫文律”出自《文選》所收陸機《文賦》:“普辭條與文律,良餘膺之所服。”

[149]筆者《隋唐時代東亞文明圈五期説芻議》,載《周秦漢唐文化研究》第七輯,三秦出版社,2009年。

[150]筆者《安史之亂與海東地域的文化認同——以渤海、新羅等史料爲例》,文载高麗大學校《韩国文化期刊》《Journal of Korean Culture》第16卷,2011年。

[151]宮崎市定《大唐帝國:中國の中世》,中央公論新社,1988年,頁378-384。又,張學鋒教授來信認為,宮琦氏此表之資料可用貞觀十三年、開元廿八年或天寶元年、天寶十一載及元和年間的史料再加嚴查。

[152] 張伯偉《詩格論》認爲“詩格”一類雖然扮演過很重要的角色,但是被古人譏爲“俗書”、“陋書”。故而漸漸在中國亡佚。參《全唐五代詩格彙考•前言》,江蘇古籍出版社,2002年,頁5。此書所收的詩格很多都是藏於日本,這與鈔本《文選集注》散逸復現的經歷有相似之處。

(责任编辑:admin)