|

卞東波

宋代立國之後,稽古右文,優待士人,文士的地位得到空前提高,文人學士也有較多的餘暇從事學術研究與文學創作。宋代的士大夫大多同時在政事、學術和文學等領域都有所成就,筆記是他們從政、治學、爲文之餘,寫作的“非文藝散文”(“Nonliterary” prose)[1],也是宋代士大夫對宋代文化的貢獻之一。雖然筆記在創製之初,仍带有“隨意性,非正式,能包容单纯的消遣和娱樂”[2]的一面,但隨着宋代學術的演進,宋代筆記越來越呈現出專業化、學術化的特徵。論者認爲,以宋代筆記、詩話爲代表的“非文藝散文”“比起傳統的文學散文來,更能揭示宋代思考寫作、思考世界的某些突出特徵”[3],可謂一語中的。宋代筆記無論在量上,還是在質上都遠邁之前的唐代。由上海師範大學古籍研究所編纂的《全宋筆記》計劃出版十輯(目前已經出版六輯),每輯十册,共計100册,每册收有若干種筆記,故現存的宋代筆記數量已多達數百種,而已經亡佚並見於著録的,亦非常之多。宋代筆記的内容、類型與創作的主體,即宋代士大夫的人格特質密切相關,呈現出非常複雜而多樣的景觀,有記奇聞軼事者,有評詩品文者,有論經辯史者,有談佛論老者,有考證名物者,不一而足。不但宋代筆記收録的文獻具有極大的學術價值,而且宋代筆記本身也可以作爲學術研究的對象。

宋代筆記不但在中國本土流存,而且還在同屬東亞漢文化圈的日本得到翻刻和流傳,形成所謂的“和刻本宋代筆記”,對古代日本的學術文化也産生一定的影響。“和刻本宋代筆記”是“和刻本漢籍”中的一種,所謂“和刻本漢籍,正如長澤氐所解釋,其形態之多,其種類之複雜,實爲可觀。有直接翻刻之書,亦有加上日本人注釋之書,又有中國原無刻本之漢籍,又有由日本人編纂的中國人文集等等”[4]。文中提到的長澤氏,即日本書誌學家長澤規矩也先生,他是目前對和刻本漢籍整理與研究最深入的學者,他先後出版了《和刻本漢籍分類目録》[5]及《和刻本漢籍分類目録補正》[6]兩本和刻本目録書,又主持編印了一系列和刻本漢籍叢書,如《和刻本經書集成》[7]、《和刻本正史》[8]、《和刻本明清資料集》[9]、《和刻本諸子大成》[10]、《和刻本漢籍隨筆集》[11]、《和刻本漢籍文集》[12]、《和刻本漢詩集成》[13]、《和刻本書畫集成》[14]等等,包羅經史子集四部。

“筆記”在日本被稱爲“隨筆”,和刻本宋代筆記以收録於長澤規矩也先生所編的《和刻本漢籍隨筆集》(共十三集)的最多,如第二集收録《希通録》一卷(宋蕭參撰,影印書簏蟫雋本)、第三集收録《容齋隨筆》十六卷(宋洪邁撰,影印京都石田治兵衛刊錢屋惣四郎後印本)、《陳眉公重訂野客叢書》十二卷附録一卷(宋王楙撰,影印承應二年[1653]中野是誰刊本),第八集收録《新刊鶴林玉露》(天集六卷地集六卷人集六卷,宋羅大經撰,影印慶安元年[1648]林甚右衛門刊本)、《晁氏客語》一卷(宋晁説之撰,影印天保三年[1832]昌平坂學問所刊本),第九集收録《寳顔堂訂正省心録》一卷(宋林逋撰、明陳繼儒、陳天保校,日本宇津木益夫訓點,影印天保十四[1843]年京都爰止居刊本),第十輯收録《桂海虞衡志》一卷(宋范成大撰,日本窪木俊訓點,影印文化九年[1812]下總窪木氏睡僊堂刊本),第十二集收録《困學紀聞》二十卷(宋王應麟撰,影印寬文元年[1661]京都中野道也刊本)、《考古質疑》六卷(宋葉大慶撰,影印享和二年[1802]江户昌平坂學問所刊官版)、《肯綮録》一卷(宋趙叔向撰,影印文政十二年[1829]江户昌平坂學問所刊官版)。但仍有一些宋代筆記,《和刻本漢籍隨筆集》未收,如《新雕皇朝類苑》七十八卷(宋江少虞撰,日本元和七年[1621]銅活字印本)、《吴船録》二卷(宋范成大撰,寬政五年[1783]刊本,京都北村四郎兵衞、北村庄介刊)、《入蜀記》六卷(宋陸游撰,天明三年[1794]刊本,京都博厚堂刊)等等。近年出版的金程宇先生所編的《和刻本中國古逸書叢刊》[15]中則收入《新雕皇朝事實類苑》、《新刊鶴林玉露》兩種和刻本宋代筆記。沈津先生與筆者所編的《日本漢籍圖録》[16]中則收入上述所有和刻本宋代筆記的書影,可以參看。最近出版的《和刻本四部叢刊》100册[17]中也收録了一些和刻本宋代筆記。

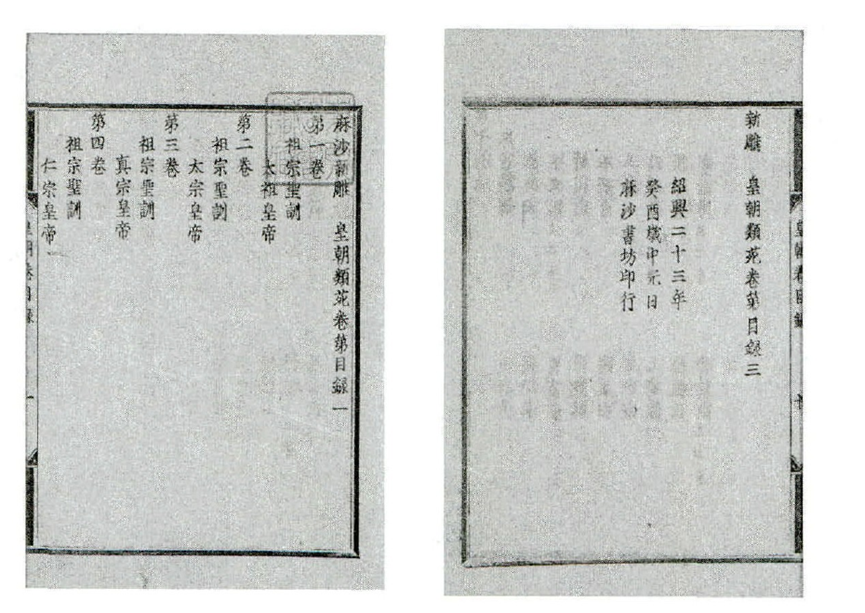

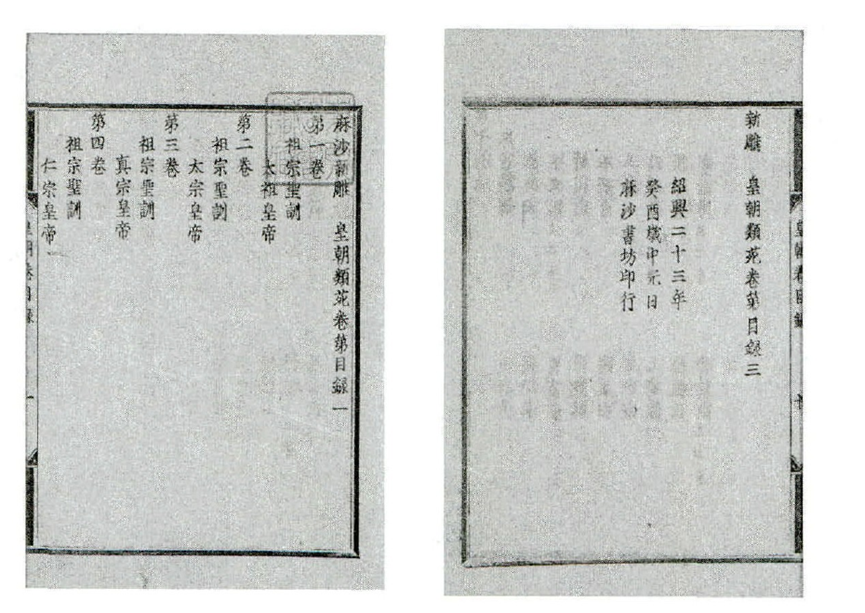

從現存的和刻本宋代筆記來看,數量並不多,但具有重要的學術價值。首先,有些和刻本宋代筆記保存了宋代原本的面貌,在卷帙上也比中國的傳本要完整,最典型的是日本古活字本《新雕皇朝事實類苑》(又稱《皇宋事實類苑》)。江少虞所編的《皇宋事實類苑》成書於紹興十五年(1145),紹興二十三年(1153),福建麻沙書坊曾刊刻過此書七十八卷的全本,但此本後在中國失傳;中國傳本爲六十三卷的鈔本,後收入《四庫全書》中,改名爲《事實類苑》。七十八卷本的全本後傳入日本,日本元和七年(1621)出版了古活字本的《新雕皇朝事實類苑》,古活字本目録首行題“麻沙新雕 皇朝類苑卷第目録一”,目録第三卷末又有“紹興二十三年/癸酉歲中元日/麻沙書坊印行”字樣,可見日本古活字本是根據宋紹興麻沙本翻刻的,從古活字本的書名也可以看出是天水舊物。四庫館臣雖對此書評價不甚高,但仍稱“北宋一代遺文逸事,略具於斯”,又説其爲“説家之總匯”[18]。因其載録了數十種宋代文獻,特别是其中不少文獻今天已經散佚而僅見於該書,故此書具有很高的文獻價值,如今人所輯的楊億《楊文公談苑》大部分取資於該書。而七十八卷的日本古活字本《新雕皇朝事實類苑》無論從存真度,還是完整度上,都是中國六十三卷本無法比擬的。

日本圖立國會圖書館所藏元和七年古活字本《新雕皇朝類苑》

和刻本宋代筆記價值之二在於翻刻本的序跋,從中可以考鏡宋代筆記在日本的流傳、刊刻情况以及日本學人對其的評論。如文政年間所刻的《容齋隨筆》十六卷,卷首有江户時代漢學家賴山陽[19]《新刊容齋隨筆序》云:

洪景廬以忠臣之子,守清要之職,本學兼茂,雖不及慶曆、元祐諸公,而不愧爲南渡以後名士大夫,其學之博洽,見於《隨筆》五編,資後人聞見不鮮云。余嘗謂自理學興,士無膚淺之弊,然久而成窠臼,千言萬語盡赴其中,宋元人概然。自考證之學興,言有憑據,然儒者之業如稽帳薄,爭較毫釐以取勝,明清人概然。説部本出人人之寤言,宜無二者之弊。而如羅大經之流動堕理語,如楊慎之類徒輒辨證,能脱然於二者之外自蓋,蓋於人且宏富,取之不竭者,唯景廬及沈括、王楙、顧炎武、王士稹等所筆。……丹波深海伯龜新刊其初編以行於今,二筆以下當陸續上梓。[20]

從這段話可以看出,只是《容齋隨筆》十六卷在日本得到刊刻,餘下的二至五筆並未刊成,這也得到了實物的證實。這段文字也可見賴山陽對洪邁的人格以及《容齋隨筆》博學都有很高的評價。另外,賴山陽也發表了他對中國筆記整體的意見,指出筆記寫作的兩種弊端,一種是宋元人的筆記,受到理學的影響,陳詞濫調較多;另一種是清人的筆記,受到樸學的影響,專注於細枝末節的考證,這兩者都不是筆記的佳作。他比較推重洪邁、沈括、王楙、顧炎武、王士禛等人的筆記,不但學識宏富,而且還能給人以啓發。和刻本《容齋隨筆》還有另一篇摩島長弘[21]的《刻容齋隨筆叙》:

夫隨筆之弊有二:曰蹈襲,曰猥瑣。蹈襲者,剽前人之説,左掇右劘,以爲己有者也。猥瑣者,議論不根乎義理,敷演怪誕不經之説,以資人譚笑者也……余讀此書蓋成於景廬致仕之後,其學已殖,閎中而肆外,晦養而焕發,援據精確,斷以正論,無二者之弊,史稱考閲典故,漁獵經史,極鬼神事物之變,善非虚稱也。况景廬父子兄弟忠節文章萃於一門,映於一代,衆心之所欽也。此書豈可不刻乎?隨筆之刻於吾邦者,如《鶴林玉露》、《野客叢書》、《輟耕録》、《五雜俎》等,已盛流傳。蹈襲如《千百年眼》,猥瑣如《麈餘》,亦復並行,則此書之出,猶峨眉天都之忽然現於支峰蔓岳之間,則世之文人學士必刮目而見之矣。[22]

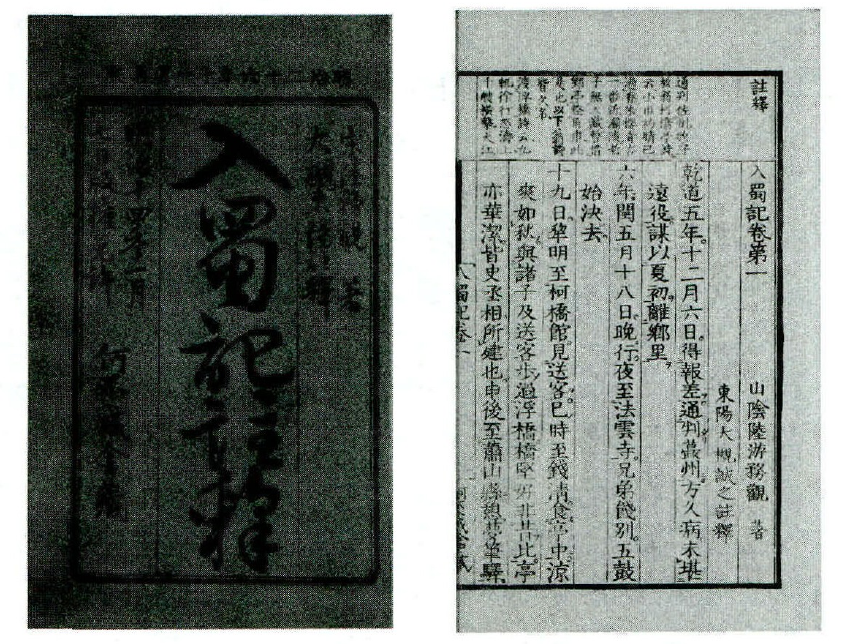

此叙也指出了筆記寫作的另外兩種弊端,即蹈襲和猥瑣,而《容齋隨筆》則無其弊,序者對《容齋隨筆》的評價不可謂不高,其原因依舊基於洪邁的學殖深厚以及《容齋隨筆》的學術性。文中也簡單提到中國筆記在日本流傳的情况,其中所言筆記都已經收入《和刻本漢籍隨筆集》中。再如,寬政五年所刊的陸游《入蜀記》,前有柴野栗山[23]的序云:

歐文忠《于役志》,過於簡略而有嗛;郭天錫《客杭日記》,傷於裁截而不暢;王百縠《客越志》,輕薄可惡;馮開之《快雪堂日記》,駁雜可厭;惟放翁《入蜀記》繁簡得中,總略有要,其文雅馴而不險,通暢而不俚,風流蕭散,無驕傲張傑之氣,讀之可想見其人與事也,是足以爲紀游之法矣。暇曰,拔之《知不足齋叢書》中,校而授梓。[24]

末有山田汝翼[25]之跋云:

但古人之作雖奇麗如柳柳州,其所紀述不過獨阜單流之間,片時隻景之賞;山之脉絡、水之源委,則皆不可知焉,未足以厭心愉情,滌腸胃而拔胸膏也。頃書肆北村氏示新鐫《入蜀記》,其自汴溯江穿峽入蜀,沿道名區勝概,皆留連探赏,必備録而不遗。憑几讀之,如身涉其境,親共其事,令人飄然神馳於匡廬峨眉之頂,胸腹之間爽然覺塵垢不平之氣,皆向毛孔而散,如積年之痼灑然脱體焉,亦愉快矣。[26]

《入蜀記》不但是宋代筆記史上的傑作,而且在中國游記史上也占有非常重要的地位。和刻本的這兩篇序跋,都是從游記史的角度對《入蜀記》進行評價。柴野栗山之序將《入蜀記》與其他幾部具有代表性的游記相比,從而指出其叙事“繁簡得中,總略有要”;其文筆“雅馴而不險,通暢而不俚”的特色,可謂一語中的。山田氏的跋也是先將《入蜀記》與前代的游記相比,指出從前游記只是流連於山光水景之間,而對“山之脉絡、水之源委”則語焉不詳,文學性大於紀實性,不能滿足人們的知性需求。而《入蜀記》則不然,不但文采飛揚,而且其對沿途自然、人文景觀的記述,給人以身臨其境之感。山田氏用非常形象的語言表達了他閲讀《入蜀記》後的感受,雖是異邦人士的閲讀體驗,但凡讀過《入蜀記》者一定會對他的看法心有戚戚焉。從上也可看出,和刻本《入蜀記》翻刻的底本是《知不足齋叢書》本,這也可考知《入蜀記》流傳日本的源委。以上和刻本宋代筆記的序跋都代表了異邦人士對中國筆記的看法,其論或有可商之處,但從中透露出的旁觀者的意見也是值得我們注意聆聽的。

宋代筆記流傳到日本後,日本刊刻者往往會根據日本讀者的需要對宋代筆記原本做一些加工,包括對原書的增入校勘、插圖和注釋等。和刻本宋代筆記有日人校勘的,可以和刻本《容齋隨筆》爲例。根據我們研究,和刻本《容齋隨筆》翻刻的底本是清康熙三十九年(1700)洪璟據明崇禎三年(1630)馬元調刊本的重修本。和刻本的翻刻者雖以清本爲底本,但明顯又用了當時藏於日本的宋“贛州本”加以校刊。如卷六“帶職人轉官”條:“自少農以上,徑得光禄。”和刻本校云:“‘禄’作‘卿’,恐非。”按:《四部叢刊》影宋“赣州本”作“卿”,而明馬元調本、清康熙本作“禄”。卷六“韓退之”條:“寄李翱書曰:‘昌黎韓愈,僕知之舊矣……’”和刻本校云:“‘知’作‘識’。”按:《四部叢刊》影宋“贛州本”正作“識”,而明本、清本作“知”。卷六“上下四方”條:“上下四方,不可窮竟,正雜莊列釋氏之寓言。”“雜”字,《四部叢刊》影宋“贛州本”作“雖”。雖然作“雖”字明顯錯誤[27],但可以看出和刻本是以宋本校勘的。還有些地方,和刻本在翻刻時對原本作了改動,而在校語中加以説明,如卷七“佐命元臣”條:“雖有明臣良輔,不能救也。”“明”,《四部叢刊》影宋“贛州本”、明馬本、清康熙本皆作“名”,和刻本校云:“‘名’作‘明’。”這裏和刻本的改動似没有版本上的依據,大概是根據自己的理解來理校的。這也提醒我們一個事實,即和刻本漢籍并非是對中國原本一字不易的完全翻刻,從五山版、古活字本、江户刊本都存在着改動底本的情况,這也是我們在閲讀和使用和刻本時需要注意的地方。

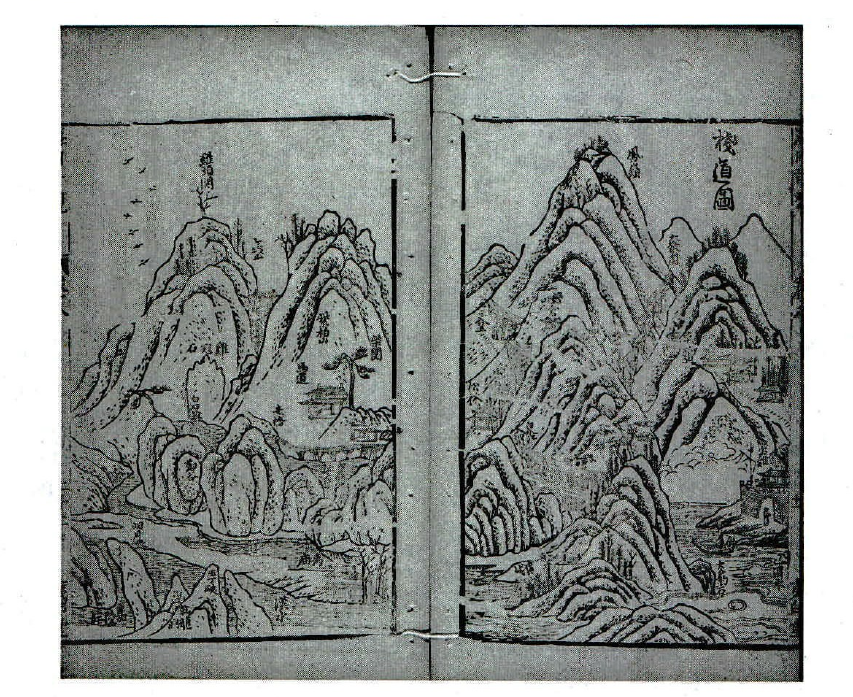

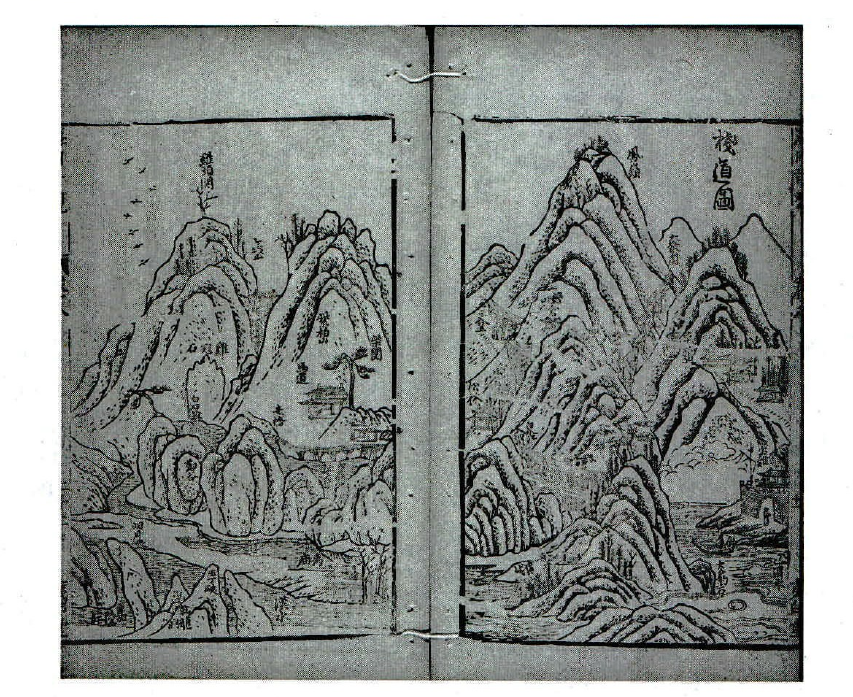

在翻刻的底本中增入插圖,也是和刻本中常有的現象,如寬政本《吴船録》翻刻的底本是《寶顔堂秘笈》本,原本《吴船録》無圖,而在寬政本卷首却有《四川棧道圖説》一文,後附《棧道圖》兩幅,這是和刻本新加入的内容。關於這一點,寬政本的刊刻者松山慎在書前識語中説得很清楚:

《吴船録》刻成,余謂蓋蜀中之勝,全在棧道之一奇,而此止記水路舟程,豈不亦遣憾乎?因俾接楊爾曾《海内奇觀》中圖,以附其後,庶幾圖書相資,山水兩完,卧游者於是乎無嗛嗛焉。[28]

也就是説,寬政本前的插圖來自於楊爾曾《海内奇觀》。楊爾曾,字聖魯,號雉衡山人,又號夷白主人,錢塘人。生卒年不詳,活動於明萬曆年間。《海内奇觀》十卷是其所編的天下山水圖册,並附有文字説明,是書有明萬曆三十七年(1609)杭州楊爾曾夷白堂刊本,寬政本《吴船録》所附之圖即見該書卷八。寬政本的圖總體上比萬曆本更精細一些。我們比較一下明刻本《海内奇觀》與寬政本《吴船録》兩書所收的《棧道圖》,就可以發現兩者還是有一些細微差異的,如寬政本“白水江入渭”的棧橋上有一位騎驢的人,而萬曆本似乎僅有一頭驢。

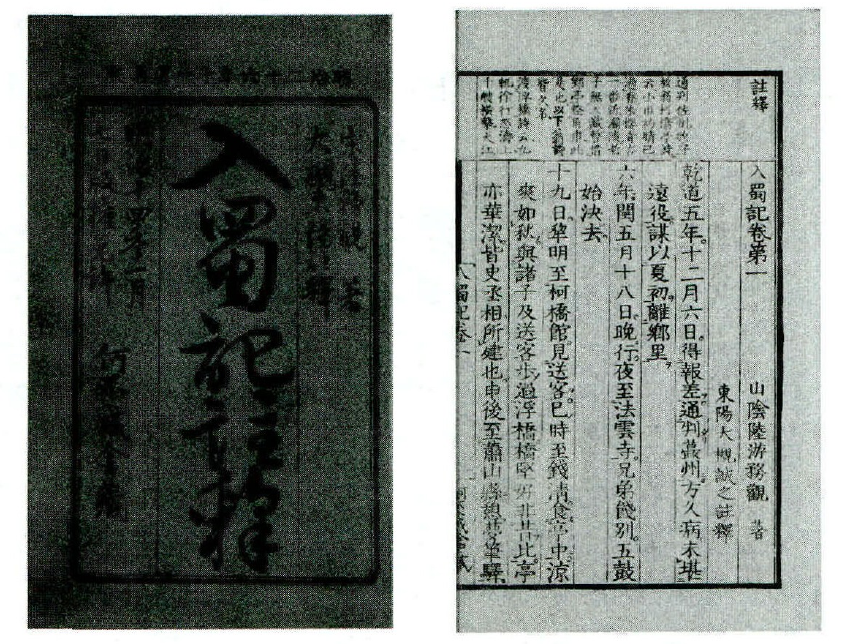

除了增圖之外,和刻本宋代筆記最有價值之處就是施加的注釋,這可以明治年間刊刻的大槻誠之所著的《入蜀記注釋》六卷爲代表。大槻誠之(1822—1903),原名籟次,後以誠之行,號泰嶺、東陽,日本江户末期到明治時期的漢學家,著有《訓蒙日本外史》(賴山陽原著、大槻東陽解釋)、《鰲頭弁書四書集注》、《啓蒙日本外史》、《入蜀記注釋》等。《入蜀記注釋》有明治十四年(1881)、二十六年(1893)兩種刊本,前有大槻誠之本人的自序:

哈佛燕京圖書館藏明萬曆三十七年刊本《海内奇觀》中的“棧道圖”

天明三年本《吴船録》中所附的“棧道圖”

賢人君子之處世也,窮達皆有所爲焉。仕而在朝,則致君以佐治天下;貶而在邊,則致民以變化其風俗。然徒流覽山河,所適嘯歌而已,蓋窮與達皆不忘斯世斯民焉耳。宋陸務觀之通判夔州也,入其境,悉記其山川秀麗,民俗敦樸,都邑修繕,以及稻魚茶筍流漿之類,靡不筆之於書。將以考其險要,志其繁庶,詳其生產,徵諸古,核諸今,足以備辅軒之采焉。且令後人覽是記者,蜀州之山川民物,暸然如目睹也,是豈無所爲而爲之乎?亦豈常人之所能爲乎?余屢讀此書,而患版本漫滅,原刻久亡。近偶得一本於坊間,文字明晰,因加小注于上以付剞劂,聊以補文苑之闕具也。刻成,喜叙數行以冠篇首。時辛已肇春。東陽大槻誠之撰。[29]

大槻誠之認爲《入蜀記》對陸游入蜀途中的山川、都邑、民俗、物産都有記載,具有很高的史料的價值,這也是他打算注釋此書的動因。

明治二十六年(1893)版《入蜀記注釋》(明治十四年本的再刊本)

《入蜀記注釋》第一類注釋是對書中字句的解釋,如注《入蜀記》卷一六月十六日(以下不特别注明,時間皆爲乾道六年)“朝廷所以能駐蹕錢塘”注“蹕”字云:“蹕,同䟆,謂止行者,清道也,若今衛填街蹕也。警蹕,戒行徒,《周禮》:‘蹕而不警。’秦制,出警入蹕,謂出,軍者皆警戒。入,國者皆蹕止也。”注卷二七月四日“一井已眢”云:“眢,音剜,眸子枯陷也。”卷三七月十八日引梅堯臣詩“東梁如仰蠶,西梁如浮魚”,注云:“仰蠶浮魚,言山之形象,非言大小。”卷三七月二十六日“西望群山靡迤”,“宿懷家袱”,注云:“靡迤,遠連貌。”“洑與復同,水泊之名。范成大《吴船録》有魯家袱。”這些解釋都比較準確、簡潔。

《入蜀記注釋》第二類是《入蜀記》中的人物、地名、職官的注釋。如卷二七月七日“觀西有忠烈廟,卞壸廟也”,注云:“卞壷,東晉人,奉成帝敕追討逆臣祖峻,不克,死。嘗與王導、庾亮相倶佐成帝。”卷一六月十九日“金山長老寳印來”,注云:“金山,在丹徒縣西北大江中,本名浮玉山。”又卷一第一條“乾道五年十二月六日,得報差通判夔州”,注云:“通判,佐州牧守。”六年六月十九日“縣丞權縣事紀旬、尉曾槃來”,注云:“丞,佐也。縣丞,佐縣令之官。《戰國策》:‘禹有五丞。’漢縣尉主捕盜,隋改爲正。”六月二十日“登漕司所”,注云:“漕司,主運漕之官。”因爲這本書的閲讀對象是日本讀者,有些對中國讀者來説,並不需要注釋的内容,大槻也下筆墨加以注釋,但這些語彙的疏通對於理解文意還是有很大的幫助作用的。

最後,大槻的注釋還喜歡引用陸游本人的詩文與《入蜀記》相印證,從而在陸游作品内部形成一種互文性[30],如卷一五月十九日“與諸子及送客,步過浮橋”,注:“《渡浮橋》詩云:‘九軌徐行怒濤上,千艘横繫大江心。’蓋得句於此也。”同卷五月二十六日“晚,芮國器司業曄招飲”注:“《送芮國器》詩云:‘拈起吾家安樂法,人生何處不隨缘。’”同卷六月十日“宿楓橋寺前,唐人所謂‘半夜鐘聲到客船’者'注引陸游《宿楓橋》詩云:“七年不來楓橋寺,客枕依然半夜鐘。風月未須輕感慨,巴山此去尚千重。”[31]大槻還加了一句評論:“恨不如唐詩膾炙人口。”

大槻誠之的《入蜀記注釋》是東亞漢文化圈内目前可見的最早的《入蜀記》注釋書,也是東亞範圍内較早對《入蜀記》的研究。其注釋雖然簡單,也不事旁徵博引,但對於閲讀《入蜀記》有一定的幫助作用。但我們也不必誇大《入蜀記注釋》的學術價值,我們甚至可以從中發現一些錯誤之處,如卷二七月八日引用到《建康志》,注云:“建康,後漢安帝時年號。”這是將地名誤作年號。九日“後主君臣皆失色”,注云:“後主,即元宗,名璟。”這裏又將南唐中主與後主混爲一談。這樣的常識性錯誤雖然不多,但也可以看出大槻的學術水平與江户時代的很多漢學家相比,似乎有一定的差距。這可能是因爲到了明治時期,日本對漢學不再重視,漢學水平急劇下降。

現存和刻本宋代筆記基本上都是江户時代的刊本,只有《冷齋夜話》有五山版,現在我們一般將《冷齋夜話》看作是詩話,筆者已經有專文討論過《冷齋夜話》的和刻本情况[32],這裏不贅。目前可見最早的和刻本宋代筆記爲元和七年(1621)的古活字本《新雕皇朝事實類苑》,其他筆記基本爲江户時代初中期所刊。江户時代各個書肆出版了很多出版目録,目前日本慶應義塾大学附屬研究所斯道文庫已經將這些目録集合爲《江户時代書林出版書籍目録集成》(四册)[33]一書,從中可見江户時代和刻本宋代筆記刊刻的情况,今列表示之: 册/頁 | 目 録 | 和刻本宋代筆記 | 備注 | 1/35 | 《和漢書籍目録》(寬文刊) | 《鶴林玉露》九 | 外典 | 1/36 | 《野客叢書》十二 | 1/36 | 《皇朝類苑》 | 1/80 | 《增補書籍目録》(寬文十年)[1670] | 《野客叢書》十二,宋長洲王楙 | 理学 | 1/81 | 《鶴林玉露》十,廬陵羅大經景綸 | 1/131 | 《增益書籍目録大全》(寬文十一年山田市郎兵衛刊)[1671] | 《野客叢書》十二,宋長洲王楙 | 理學 | 1/131 | 《鶴林玉露》十,廬陵羅大經景綸 | 1/132 | 《皇朝類苑》五十 | 1/185 | 《古今書籍題林》(延寳三年毛利文八刊)[1675] | 《皇朝類苑》五十 | 故事 | 1/185 | 《困學紀聞》十五,浚儀王應麟作 | 雜書 | 1/185 | 《野客叢書》二,宋長洲王楙辑 | 1/185 | 《鶴林玉露》十,廬陵羅大經景綸 |

| 1/267 | 《廣益書籍目録》(元禄五年刊)[1691] | 《皇朝類苑》五十 | 故事 | 1/269 | 《困學紀聞》十五,浚儀王應麟作(正經传子史之误) | 雜書 | 1/185 |

| 《野客叢書》十二,宋長洲王楙辑(同上) | 雜書 | 1/185 | 《鶴林玉露》十,廬陵羅大經景綸編 | 2/29 | 《新板增補書籍目録》(元禄十二年永田調兵衛等刊)[1698] | 《皇朝類苑》五十 | 故事 | 2/29 | 《困學紀聞》十五,浚儀王應麟 | 雜書 | 2/29 | 《野客叢書》十二[34],宋長洲王楙 | 2/29 | 《鶴林玉露》十,廬陵羅大經景綸 | 2/108 | 《新增書籍目録》(延寳三年刊)[1675] | 《鶴林玉露》九,廬陵羅大經景綸 | 儒書 | 2/111 | 《野客叢書》十二,宋長洲王楙 | 2/119 | 《困學紀聞》十五,王應麟 | 2/186 | 《書籍目録大全》(天和元年喜兵衛刊)[1681] | 《鶴林玉露》九,廬陵羅大經景綸 | 儒書 | 2/187 | 《野客叢書》十二,宋長洲王楙 | 2/190 | 《困學紀聞》十五,王應麟 | 2/286 | 《增益書籍目録大全》(元禄九年河内屋喜兵衛刻,同寳永六年增修丸屋源兵衛刊)[1695、1709] | 《鶴林玉露》十,廬陵羅大經景綸 | 儒書 | 2/287 | 《皇朝類苑》五十 | 2/293 | 《野客叢書》十二,宋長洲王楙 | 3/40 | 《增益書籍目録大全》(元禄九年刻,正德五年修丸屋源兵衛刊)[1670、1715] | 《鶴林玉露》十,廬陵羅大經景綸 | 儒書 | 3/40 | 《皇朝類苑》五十 | 3/43 | 《野客叢書》十二,宋長洲王楙 | 3/50 | 《困學紀聞》,王應麟 | 3/198 | 《大增書籍目録》(明和九年武村新兵衛刊)[1772] | 《容齋隨筆》十五,宋洪邁 | 雜書 |

從上引江户時代的出版目録可見,其關於和刻本宋代筆記刊刻的記載,主要集中在《皇朝類苑》、《野客叢書》、《鶴林玉露》、《困學紀聞》四部書上,到了明和九年的目録上才出現《容齋隨筆》的著録。這些出版目録編排方式並不是按經史子集的分類來排序的,其排列方式比較混亂,有的是按内典、外典來排,有的是按儒書、佛書來排,有的是按日語五十音圖來排。宋代筆記基本上被視爲儒書,有的目録還將其列入理學中。《皇朝類苑》被列爲“故事”,即類書,其他筆記被視爲“雜書”,倒也符合筆記的性格。元禄九年刻、正德五年丸屋源兵衛刊的《增益書籍目録大全》還特别注明《皇朝類苑》是“植字版”,即活字版。元禄五年所刊《廣益書籍目録》對《困學紀聞》、《野客叢書》還有簡單的介紹,説其“正經傳子史之誤”。

另外,長澤規矩也、阿部隆一先生所編的《日本書目大成》(四册)[35]所收的江户時代的書目也著録了江户時代所刊的和刻本宋代筆記的情况。如《倭版書籍考》卷六“諸子百家之部”就著録了《困學紀聞》二十卷、《野客叢書》十二卷、《鶴林玉露》(未注卷數)、《皇宋類苑》七十八卷[36]。《掌中目録》也著録了《鶴林玉露》、《野客叢書》、《困學紀聞》[37]三部和刻本宋代筆記。《官版書籍解題目録》下卷著録了《肯繁録》一卷一册[38],這也是《和刻本漢籍隨筆集》所收本的底本。

以上考察的是宋代筆記在日本江户時代刊刻及著録的情况,從中也可以考見宋代筆記在日本的流傳,這又是另一個非常有意思的課題了。日本人士是如何閲讀宋代筆記,宋代筆記又對他們産生何種影響,也值得我們發掘資料尋找其中的蛛絲馬迹。這裏以筆者在室町時代襌僧日記中發現的史料來窺豹一斑。如室町時代(1392—1573)中期臨濟宗聖一派僧人季弘大叔(1421—1487)的日記《蔗軒日録》中就有關於宋代筆記流傳的信息,如文明十六年(1484)七月八日條記載:“球上主、壽侍者二人至。壽者,唐人,號仙圃,作説,手《鶴林玉露》而至。”[39]夀侍者是明朝人,應從中國來,他帶來的《鶴林玉露》應該是明刊本。此外,室町時代中期京都相國寺襌僧瑞溪周鳳(1392—1473)的日記《卧雲日件録拔尤》詳細記載了瑞溪周鳳日常的讀書情况,他所讀之書以漢籍爲主,其中就有閲讀宋代筆記的記載,如寶德三年(1451)四月廿四日有閲讀《夷堅志》的記録[40]。《夷堅志》爲南宋洪邁(1123—1202)所撰的筆記體的小説集。原書有420卷,目前僅存50卷,不知瑞溪周鳳讀到的是全本,還是部分文本。應仁元年(1467)十月廿六日,有閲讀《賓退録》的記録[41]。《賓退録》爲南宋趙與峕(1174—1231)所撰的筆記。

總之,宋代筆記在日本的流傳及其反響是非常有意思的話題,也是筆者將來努力的研究方向。

注释:

[1]“非文藝散文”用的是艾朗諾教授的概括,他在《劍橋中國文學史》第五章北宋文學史部分將“個人文集刊落、却見於‘筆記’與‘小説’中的那類散文”稱之爲“非文藝散文”。見孫康宜、宇文所安主編《劍橋中國文學史》(上),北京:生活讀書·新知·三聯書店,2013年,第505頁。

[2]艾朗諾《新的詩歌批評:詩話的創造》,載氏著,杜斐然、劉鵬、潘玉濤譯《美的焦慮:北宋士大夫的審美思想與追求》,上海:上海古籍出版社,2013年,第70頁。

[3]孫康宜、宇文所安主編《劍橋中國文學史》(上)第五章北宋部分,第505頁。

[4]中山步《“和刻本”的定義及其特點》,《圖書館雜志》2009年第9期。

[5]長澤規矩也編《和刻本漢籍分類目録》,東京:汲古書院,1976年。

[6]長澤規矩也編《和刻本漢籍分類目録補正》,東京:汲古書院,1980年。

[7]長澤規矩也輯《和刻本經書集成》,東京:汲古書院,1975—1977年。

[8]長澤規矩也輯《和刻本正史》,東京:汲古書院,1970—1978年。

[9]長澤規矩也輯《和刻本明清資料集》,東京:汲古書院,1974年。

[10]長澤規矩也輯《和刻本諸子大成》,東京:汲古書院,1975—1976年。

[11]長澤規矩也輯《和刻本漢籍隨筆集》,東京:汲古書院,1973—1978年。

[12]長澤規矩也輯《和刻本漢籍文集》,東京:汲古書院,1977—1978年。

[13]長澤規矩也輯《和刻本漢詩集成》,東京:汲古書院,1974—1977年。

[14]西川寧、長澤規矩也輯《和刻本書畫集成》,東京:汲古書院,1975—1977年。

[15]見金程宇編《和刻本中國古逸書叢刊》第26—31册,南京:鳳凰出版社,2013年。

[16]見沈津、卞東波編著《日本漢籍圖録》子部,桂林:廣西師範大學出版社,2014年。

[17]域外漢籍珍本文庫編纂出版委員會编《和刻本四部叢刊》,重慶、北京:西南師範大學出版社、人民出版社,2014年。

[18]《四庫全書總目》卷一百二十三“《事實類苑》提要”,北京:中華書局,1965年影印本,第1061頁。

[19]賴山陽(1781-1832),名襄,字子成,號山陽,别號三十六峰外史,江户後期著名漢學家和漢詩人。著有《日本外史》、《日本政記》等。賴山陽生於大阪,而《容齋隨筆》刊刻者深海伯龜爲丹波(即大阪)人,二人當有同鄉之誼。

[20]《和刻本漢籍隨筆集》第三集,第1—2頁。

[21]摩島長弘(1791—1839),即摩島松南,名長弘,字子毅,號松南,京都人。江户後期儒學家,曾師事若槻幾齋及古注學派的猪飼敬所。著有《娱語》四卷、《松南遺稿》二卷、《晚翠堂遺稿》二卷等。

[22]《和刻本漢籍隨筆集》第三集,第3—4頁。

[23]柴野栗山(1736—1807),名邦彦,字彦輔,通稱彦助,别號古愚軒,日本讚岐國(今香川縣)人,江户中期儒學家。曾在湯島聖堂學習,提倡朱子學,是所謂“寬政三博士”之一。

[24]寬政五年刊本《入蜀記》卷首叙,早稻田大學圖書館藏本。

[25]山田鹿庭(1756—1836),名汝翼,字政輔,通稱政助,後稱正助,讚岐人,江户中後期儒學家。

[26]寬政五年刊本《入蜀記》卷末跋,早稻田大學圖書館藏本。

[27]参見孔凡禮先生點校本《容齋隨筆》校勘記,北京:中華書局,2005年,第85頁。

[28]天明三年刊本《吴船録》卷首識語,早稻田大學圖書館藏本。

[29]大槻誠之《入蜀記注釋》序,明治十四年刊本,早稻田大學圖書館藏本。序中的“辛已”可能爲“辛未”之誤,“辛已”爲明治二十四年,“辛未”則爲明治十四年,而《入蜀記注釋》初版於明治十四年。以下引文皆見於明治十四年版,不再一一注明頁碼。

[30]現代學者也很喜歡將《入蜀記》與陸游這個時期的詩歌做對讀,參見莫礪鋒先生《读陆游〈入蜀記〉札記》(《文學遺産》2005年第3期);康忠强《從〈入蜀記〉看陸游入蜀的詩學意義》(《四川文理學院學報》2011年第6期)。

[31]“來”,《劍南詩稿》卷二作“到”。

[32]參見卞東波、查雪巾《〈冷齋夜話〉日本刊本考論》,載張伯偉先生編《域外漢籍研究集刊》第七輯,北京:中華書局,2011年。

[33]慶應義塾大学附屬研究所斯道文庫编《江户時代書林出版書籍目録集成》,東京:井上書房,1962—1964年。

[34]原誤作“二”册,兹正之。

[35]《日本書目大成》,東京:汲古書院,1979年。

[36]《日本書目大成》第三册《倭版書籍考》,第45、49頁。《倭版書籍考》在著録《鶴林玉露》時稱“編者不詳”,實爲疏誤。又稱古活字本有“南禪寺瑞保長老跋”,與今存古活字本正相符。

[37]《日本書目大成》第三册《倭版書籍考》,第238頁。

[38]《日本書目大成》第四册《官版書籍解題目録》下,第126頁。

[39]季弘大叔《蔗軒日録》(底本爲尊經閣文庫所藏古鈔本),東京大學史料編纂所編《大日本古記録》第3册,東京:岩波書店,1953年,第21頁。

[40]瑞溪周鳯《卧雲日件録拔尤》,東京大學史料編纂所編《大日本古記録》第13册,東京:岩波書店,1961年,第59頁。

[41]瑞溪周鳳《卧雲日件録拔尤》,第182頁。

作者單位:南京大學文學院

*本文爲2014年度國家社科基金一般項目“唐宋詩日本古注本與唐宋文學研究”(14BZW060)成果之一。

原载《古典文献研究》2015年第1期

(责任编辑:admin) |