|

江心洲是一个四面环江的小岛,沿江有堤坝,内围种玉米、油菜和棉花,岛上有小卖部、小学和初中,江水是天然屏障,隔开江心洲人与世界。除了水,这里什么都缺。意味着单调、贫穷,白天冗长,夜晚暗黑,江心洲就是风起浪打,夏长冬短。

生活在这里的人,绝大多数在童年和少年时代都没有机会离开江心洲。有一只渡船连通向邻近的小镇,但是除了油盐酱醋,没有出门的理由。逃避江心洲是江心洲人共同的理想。

李凤群也一样。

她离开了故乡,且越离越远。先是在常州,后来去了南京,现在又居美国。但是,“江心洲”在她不同的作品中反复出现。她说,故乡是来处,也是去处。“她养育过我,我嫌厌过她,因为她偏远,落后闭塞、不为人知。但是,现在,她是我最熟知的地方,她在我心里,将永远在我笔下,没有她,我什么也不是。”

读书报:从最初的爱情小说、网络小说,到后来的《大江边》《颤抖》《大风》,你的每一部作品都会有很大的突破。能谈谈你是怎样从最初浓重的自叙色彩中走出来,走向社会与人性的开掘,走出更为广阔的格局的?

李凤群:如果说有变化,风格不好说,格局上是有些变化的。最初是有点自叙色彩,小说里的故事和情绪,围绕自身经历的痕迹很明显的,自我的原始面貌和围绕着主人公的情感和生活奔闯的线索,是最初写作的基本格局,这一点,和很多人起步时没什么差别。我身上的某种诚实的东西,或者在不经意中形成的某种执拗。后来的长篇小说《颤抖》就有此种延伸,只是在格局上有了多重性,除了成长的困境,家乡家庭的元素以及时代中精神的症候等等。所以看起来尖锐些复杂些也对质疑与和解的关系有了新的认识。

《大江边》是目前为止我的最长的长篇,跨度广度人物的繁多度,还有社会与人性复杂的呈现程度,都是达到了我可能的写作容积的最大值,我自己回头想,说实话也有点吃惊。《大风》在容积上其实不比《大江边》弱,小说的流动感漂泊感,几代人男女老幼的个性更鲜明,格局也不止于青少年和老年的矛盾、乡村与城市的对立、男权和女性的争斗、社会阶层之间的对峙等等,我想实现更亲切的艺术化叙事,自然的把这些藏在其中,让读者看到“我”,看到家,看到国,看到世道人心,看到任何人都在盼望的、都在为之挣扎奋斗的东西。

如果说起因,写作本身就是吧,是写作让我看到自己和周边,接着看到历史和现实,看到复杂和单纯,看到小说所能抵达的所有地方以及小说无法触碰的地方。

读书报:20年前,70后作家的起步,多是从私小说开始备受关注,比如卫慧、棉棉,那个时候,你的写作是怎样的?

李凤群:20年前,我还没有写。我发表了处女作之后,就不怎么写了,即使写,也只是写点儿散文,那批作家风靡的时候,我在小城市的写字楼里打工谋生。有一次我在街上做市场调研,看到一个地下商场的书店里摆满了卫慧、棉棉的书,我写字楼里的同事都在谈论她们,我心里的某块地方被触动了,我心想,哦,小说可以这样写。我于是开始写我的第一个长篇的开头,后来这个开头被舍弃了,因为有点黄,但这是开端。我受她们激发。

读书报:《颤抖》是一部小长篇,写了一个乡村女孩的精神成长史。我觉得这部作品是你的成长中不可缺少的一部。小说对于母亲的描写,颠覆了我们对母亲的印象。为什么选择了第一人称?如此无情地揭露母亲的粗俗、恶毒,有何用意?

李凤群:你读到的是母亲的粗俗和恶毒,但其他人读到了母亲身上的其他特质。比如邵丽在评论中说:“其实,这个母亲几乎是所有母亲的化身,她的爱藏在恨的表象下面,她对女儿的狠毒,其实是一种博大的爱,她要在一个严酷的世界里训练自己单纯而又笨拙的女儿,这是她在这个冷漠的世界学到的方法论,来自于用爱与死都换不来同情之后的决绝。比如她编瞎话,让女儿对‘性’恐惧,这可能是那个时代的母亲多多少少都会做的事情。”

我的理解是,世上不会只有一种母亲,母亲也决不能只有一种性格,那就太单调了。我认为小说的人称不决定小说的品质。小说就是小说,当然小说也不是空穴来风。

读书报:看《颤抖》时,我忍不住拿这部作品和70后作家写自我的小说比,觉得写得节制,有对光明和善良的渴望。我不知道你怎么评价?

李凤群:70后小说家的确大有不同,有些人的光明和渴望更容易被你感知,还有一些人,走在寻找光明的路上,用新的形式表达对善良的渴望,或者不渴望什么就是他们自我的独特的标志。说到这部作品,我现在感到遗憾,它有许多缺点,写法和想法都太老实了,但它的优点是诚实。《颤抖》的完成,使我学会了轻装上阵。人人都被迫背负铠甲,但卸除铠甲的方式各有不同。

读书报:为什么能够较早地摆脱自我,转向乡土小说?是有意识的吗?还是受到什么影响?

李凤群:摆脱自我,也可以说是摆脱某种文学形式,这种文学形式是学习写作的必经之路,我在许多优秀作家的作品里看到他们自己,甚至成熟的作家最成熟的作品里都有他自己的影子,在对自我的探索完成之后,作家会本能地逃避自我,那是对“已知”的逃避,更是对“未知”的探询,有时候,作家知道自己要写什么,有时候,会在写的过程中发现真相。对于我而言,乡土是我的来处,我不过是从关注“我一个人”转向关注“我一类人”,诚实点说,我以为我是自己的时候,我接近了属于我的一类人。我在完成审视自我的过程中,体悟到某种血脉相连,我沉缅其中,不敢离去。

读书报:“寻祖”是《大风歌》的主题,作品中的四代人其实都漂浮着,他们内心何尝不渴望有个根基扎牢的定海神针。 “寻祖”是在第三代张文亮开始的,离开江心洲是为了寻祖,过上好日子之后一直仍在寻祖,能谈谈你写作背后的深意吗?

李凤群:寻祖并不是从张文亮开始,从张广深开始,不,张长工本人也无时不刻不在寻祖。张长工一直在虚构,无论是先前虚构的悲惨家世,以及后来整夜炫富耀贵,无不在推扯自己的儿孙回归祖上的荣光;张广深童年时候一直在挖洞,这是他的寻祖大法;子杰也在寻找,他从七岁开始,从跨上那条渡船之时起,他就在寻祖,直至灵魂出窍,也是一路返回;子豪也在寻祖,他对陌生男子的身世如此孜孜不倦的探询,也正是他潜意识里寻祖之念的发端。

他们四代其实都漂浮着,他们内心何尝不渴望有个根基扎牢的定海神针。祖宗,大概就是这样的力量。大风让这一切徒劳,也让这一切更坚定。

读书报:整部作品,从开始“天象有异、世道太坏”到后来文亮之妻孟梅也开始想家,“想的又不是具体的什么地方、什么人”,中国社会乡村的凋敝、环境污染的加重、教育等等各种弊病在作品中呈现出来---“这是个没有天也没有地的城市”。这部作品包含了太多的信息。你是要写一部怎样的作品呢?我觉得,这部作品容纳了你太多的观察和思考,也融入了你对国家发展中涌现出的诸多问题的忧思。

李凤群:这是一个复杂的时代,处于高速度发展当中,许多家庭妻离子散、各个阶层都在冲锋陷阵。你看城市一天比一天繁华,可是我们的道德已经溃败不堪。为了钱,无所不用其极,奶粉可以致命,疫苗也可以。人的尊严在哪里?人的信仰在哪里?以前我还看到个新闻,一个包子店用纸箱子掺在肉里做馅,我们这一代人,处于这个状态之中,既有自己的价值判断,又要经受巨大的诱惑。原本非常纯粹的价值观都被撕碎、质疑,从张文亮身上体现出这些东西。他带着复杂的身世,爷爷和父亲二人累积到他身上的重负,从青年向中年游走,成为家庭和社会的顶梁柱,虽然带着疼痛,胶着和混乱,他已经有了自主意识,从找祖宗开始,虽然对情感有过沉醉,但所有的目的都是为了出人头地,他身上积攒了非常多的压力,寻根问祖的意识,出人头地的欲望,种种压力,致其非常扭曲,理想根本无法实现,又把希望寄托到下一代身上。下一代张子豪和子杰,明显分化,一个踩在父母的肩膀上,已经脱离基本需求,想要活出自己;另一个人由于从小被遗弃,成为乡土世界的游魂,这就形成了一个游荡在外部世界,一个游荡在故土的局面。我就是想把这种状态表现出来,我觉得如果我们心里有方向,有敬畏,有期许,我们的行为会受到制约。我们一定要有个某个类似于“家”的地方,一个终生寻找的所在。这个问题很容易想清楚,你渴望把什么带回家?“爱”、“美”和“安宁”是不是?你不会把凶器带回家,你不会把生意场上的谋略带回家,你不会把仇恨带回家,你凡是不想带给亲人的东西,丢弃掉,你就不会感到羞愧,这个世界也肯定会好得多。我就是抱着这个简单的想法,希望我们内心有指引生活的准则,有方向,有责任感,我觉得人有了这些信念,就不会做出那些骇人听闻的事。

读书报:相比之前的《大江边》,这部作品体积小了,但是更为厚重。能谈谈自己的变化吗?

李凤群:写《大江边》的时候,我三十三四岁,很有蛮力,也很有热情,但我缺乏节制,但也可以说,我打开了一扇记忆之门,门里的那些人争先恐后地出来,个个都是我的亲人,我没有办法取舍,我还爱热闹。我喜欢他们在一起,所以,难免使你觉得嘈杂,到了现在,我知道体力和能力都有限,需要必要的节制和忽略。

但是,我前面说过,我觉得不是容量小了,是所包含的东西不那么生硬了,也不那么容易分析出子午卯酉了,或者说我想让它们化开了。

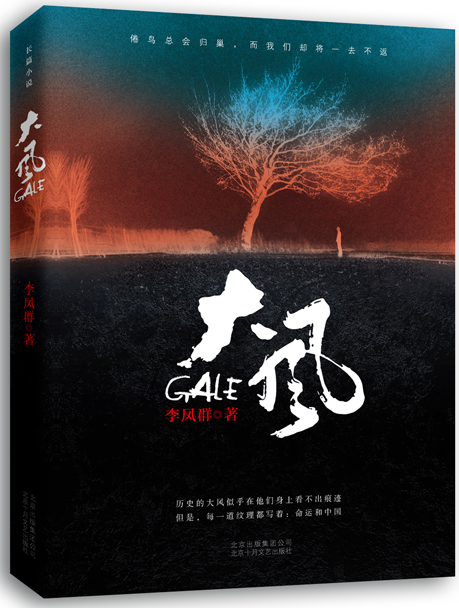

《大风》,李凤群著,北京十月文艺出版社2016年7月,定价36.00元

(责任编辑:admin) |