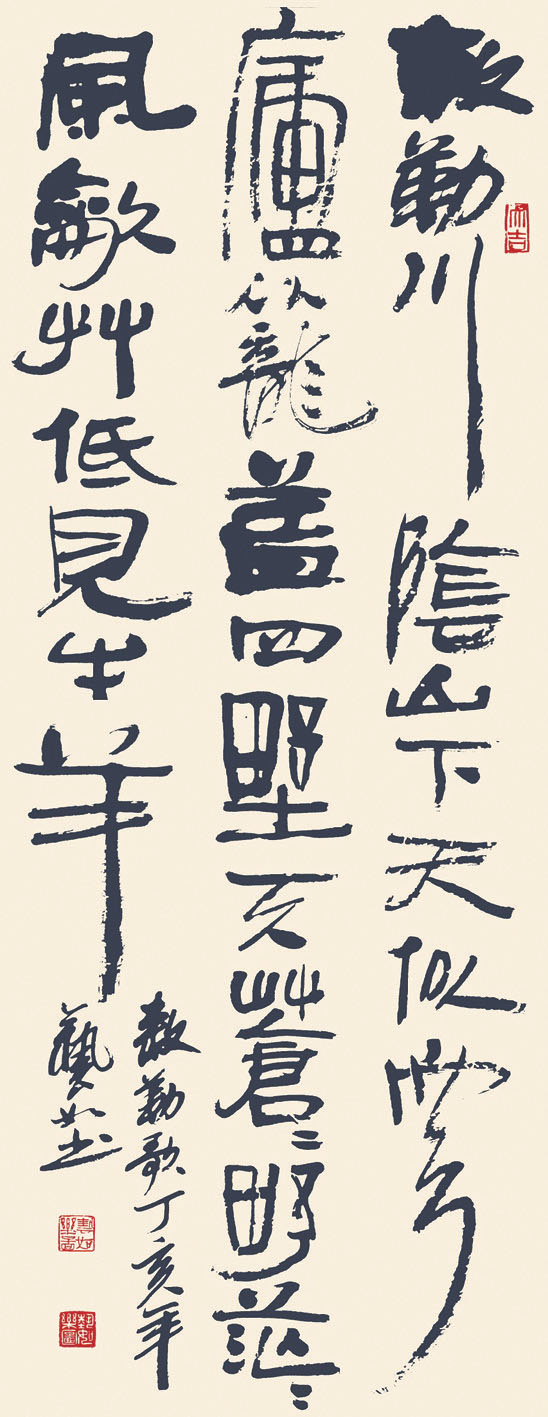

敕勒歌(汉简隶书)  玄之又玄(木雕)  平安(蒙古文)  不久前,我来到了蒙古族书法家艺如乐图的工作室拜访。工作室里堆满了各种老木头,有门板、木桩和车轮等等,这都是他从牧区和农村一件一件收购来的。工作台上更是五花八门,既有笔墨纸砚,更有刻刀、钳子、锤子、刨子和钢锯。他自嘲说:我是书法篆刻家,也相当于八级木匠。我尤其对他的单人床上铺的一张巨大的蒙古文书法感到好奇。他说:这幅字写坏了,但是有几个字自己又非常喜欢,没舍得扔,就把它当床单铺在这里了。 艺如乐图毕业于内蒙古大学艺术学院美术系,现为内蒙古文联副主席,也是西泠印社屈指可数的内蒙古社员,曾多次获得各类奖项。据我的观察,像他这样蒙汉书法兼通、尤其在篆刻和刻字艺术上造诣深厚的艺术家,确实不多见。 蒙古文是由若干音节组合而成的竖型结构的拼音文字,却又有象形的特征。有人形容蒙古文的字体很像蒙古人骑马行走一般,字母骑字母,组成了字词的竖型结构,所以,蒙古文字字体修长,线条匀称,千姿百态,变化莫测。蒙古文字不仅每个字都有头、腰、尾,而且每个字母都以人或动物的某个部分来比喻,如字角、字辫、字脑、字牙、字肚等等。这种独特的象形结构,给艺术家提供了想象和创作的空间,也使蒙古文成为拼音文字中少有的富有书法审美价值的语言。 蒙古文书法是一个比较年轻的艺术形式。蒙古文书法的书写在执笔和运笔方式上都与汉语书法有密切的关联,同时形成了自己独特的运笔方法。艺如乐图的蒙古文书法创作,更多受到了秦汉简牍和章草的影响。他对字尾、尤其是挑画和捺画的处理,粗犷而有力度,令字体有一种向前的推力和飞动感。而在字符较多的书写中,尾部的笔画粗细、虚实变化,刚柔适度,错落而有序,使字与字之间或行与行之间,形成稳固而彼此呼应的整体。这一特点在他的“成吉思汗箴言”等几幅蒙古文书法作品中尤其明显。他的一幅蒙古文条幅,中间为大字的“平安”,浓枯并行,字体峭立而浑厚。而左侧的四行朱砂小字,与右边的上中下三枚印章遥相呼应,几近完美。他善于利用大字与小字的结合与映衬,将文人画的构图与书法的空间构成巧妙地契合。他的《达·那楚克道尔吉诗一首》更是令人叫绝,小字如影随形,大字气势磅礴,整体又如大汗引领千军万马。“彩虹”则完全用枯墨写就,蒙古文字特有的象形结构,使其有一种君临天下、百花肃杀的威武和沧桑。这种气魄与格局,即使在汉语书法中也不易见到。 汉简牍片在20世纪才大量出土,虽多是下层文吏记述公务之笔,但其中不乏浑然天成的精品。同时,它也是中国书法由篆书开始孕育几种字体的一个重要的开端,它所包含的丰富性,足以成为中国书法艺术的原型。艺如乐图不仅在蒙古文书法方面受到汉简的影响,而且在汉语书法中也继承和发扬了汉简的笔法和技巧。他始终自觉传承、探索和实践汉简书法艺术,作为一个当代书法家,他师古却不泥古,在借鉴古人的同时勇于创新,开辟出自己的一片天地。我非常喜欢他的《敕勒歌》,笔法、形式甚至书写状态,既保持了汉代简书的自然、飞动和雄健的美感,也发挥了自己随意、潇洒的个性。他的汉简隶书“杜甫诗《春夜喜雨》”,笔墨的粗细、浓枯,错落有秩,朴拙而自然。而他的“节录唐诗”,更是将汉简书法艺术展现得淋漓尽致,唐诗、汉简墨迹、不规则的牍片、朱砂印章等组合成一个诗与书的简牍阵, 让人叹为观止。 艺如乐图最令人称道的还是他的刻字作品。现代刻字艺术是用雕刻的手法,通过平面、立体和色彩三种构成,表现书法意境的创作形式。它是中国传统刻字、刻画艺术走向审美自觉的一个重要阶段。艺如乐图在吸取中原传统工艺的基础上,继承了北方民族尤其是蒙古先民的岩画和民间木雕、骨雕、毡雕和皮雕等工艺和方法,形成了自己独特的风格。他将书法、雕刻和绘画有机结合,通过笔意与刀法的转换、色彩和材料的装饰,给人一种古朴而又现代的审美体验。如《玄之又玄》这件作品,材料是椴木,书体是大篆,“之”与“又”字,共用一个“玄”字。三个字相互勾连穿插叠覆,构成一个既抽象又象形的富有张力的整体。“玄之又玄”出自《老子》,表达道的微妙无形以及创生万物过程的深奥难测。“玄”字在钟鼎文里像一根绳子两头对接,然后相对拧转,形成两个圆环,寓意事物从无到有的转变。这件作品恰恰是这一思想的艺术体现。《天边》也是我喜欢的作品。一块矩形的椴本板,上方是草书的“天”,下方是大篆的“边”,“天”字雕出板面,给人以空间上的延伸感。在技术上,艺如乐图巧妙地体现了草书“天”字的墨趣和线条的飘逸感,达到了“若将飞而未翔”般静与动审美的临界状态,而“边”字的钟鼎文的镂刻效果又给人以金属的质感和遒劲凝重的篆体风格。 总体来看,艺如乐图是一位成就卓著又勇于探索的艺术家。他在国内的书法艺术界独树一帜,画、书、印、刻字等多种艺术形式的探索为他的成功奠定了坚实的基础。他的书法有凝练苍朴、金石铸凿的味道,刻字更是他综合艺术素质的高度体现。他以书法为基础,将传统的阴刻、阳刻、透雕、浮雕等融会贯通,并结合绘画、雕塑、裱装、设计、装置等艺术手法,将汉字和蒙古文字的形态在二维、三维空间中得以完美呈现,大大增强了作品的视觉扩张力和奇观性。 (责任编辑:admin) |