|

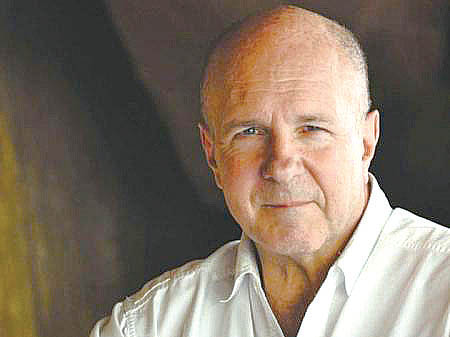

西蒙·温切斯特

西蒙·温切斯特的《教授与疯子》写了两个人的故事:威廉·迈纳是杀人犯,后来关在疯人院里,他为牛津英语大词典撰写了大量条目;詹姆斯·默里则是对这部大词典的成功编纂所起作用最大的一任主编。作者说:“两个人的生活都注定与牛津英语词典纠结在一起。”正因为这种“纠结”,他们赋予一己生命以真正价值;也正因为如此,两个人多年间彼此敬重,惺惺相惜。显然,在他们看来,牛津大词典的编写工作是神圣的事业。

而这肯定也是作者的想法。在书末的“致谢”中他提到这几位朋友的意见:“他们认为讲述威廉·迈纳的辛酸而富有人情味的故事,也许能从另一个视角来观察英译词汇学史(那是更大、更迷人的故事)。”而“作者附言”则直接把牛津大词典作为“本故事的中心事物”。《教授与疯子》之所以在英美读书界引起轰动,大概与这部词典一向享有崇高地位不无关系。正如作者所说:“它是一部人们真正永久喜爱的书:一部使人肃然起敬的书,一部从古到今最重要的参考书;而且,由于英语持续不断的重要性,它将来可能仍旧是最重要的书。”因此我们不妨把《教授与疯子》看作“牛津大词典外传”。

我最早知道牛津英语大词典,还是因为看了浦江清和叶公超从前写的介绍文章。两文都发表于1928年,其时词典刚刚完成不久;有关默里的主编之功,均有详细介绍,他的确是位传奇人物。浦文还提到“分读古籍旁搜远绍以引一字证一义者千余人”,叶文则说“不下三四千人”,然而谁会料到其中隐藏着另一位传奇人物迈纳呢。想来真是一件有趣的事。

迈纳和默里的人生经历,在《教授与疯子》中获得了一个深远广大的文化背景。作者从历史中——并不限于两个人物的具体经历,也包括被他称为“更大、更迷人的故事”的英语词汇学史——不止得到叙述所需要的基本框架,还得到太多感受;感受之丰富充实,也成就了这本书。以至他讲到有关牛津大词典的编纂过程,几乎与对迈纳杀人和默里发现迈纳真实身份的描述一样生动真切。作者敏锐的感受触角延伸到每一细微之处,将它们重新细微化。此书读来引人入胜,忍不住要讲给人听,能说出来的却只是大概而已。原来其中事件虽然奇特,较之作者所写仍为简单;此外有许多东西只能体会,无从复述,而该书真正引人入胜的,恐怕更在这些地方。

也许有人要问:作者有关感受的再现,究竟属于想象,还是事实呢?《教授与疯子》(新经典文化,2016)版权页标明了“长篇小说”,那么压根儿不存在这一问题。可是据说此书在问世后好评虽多,偶尔也有批评,却是针对可能存在的虚构写法的,似乎又应归在“非虚构”之列。这样来看书中文字,或许时而要超出此一范围。例如写到乔治·梅里特被迈纳枪杀之前有番描写:“他的老婆还记得,在他离家之前,他划亮过一根火柴。她最后见到他走在兰贝斯街道新安装的煤气灯下,吐出的白气在寒冷的夜晚清晰可见——也许他是在抽烟斗。他故意走到康瓦尔街的尽头才拐弯走向贝尔维德路。夜空晴朗,星光闪耀,他的脚步声消失以后,除了火车头永远不断地喷气声和撞击声之外,就听不见别的声音了。”先是诉诸视觉,继而诉诸听觉,最终一切归于虚无。我们很难说这不是出乎作者想象。此种写法能否为“非虚构”所容忍,而不算是“长篇小说”,实在难以断定;虽然我承认确为传神之笔。况且这不是掉掉笔头而已,其中有作者的深切感受,有对一个无辜生命遭到戕害的哀悼之情,正如他所说:“本书讲述的是一个美国军人的故事。他参加创建世界上最伟大的词典的过程是独特动人的,值得赞美和纪念的,同时也是不幸和悲惨的。然而,人们很容易忘记,是什么情况使得威廉·切斯特·迈纳能够把全部时间和精力都贡献给牛津英语词典的创建,那就是因为他犯了可怕的、难以饶恕的杀人罪。”这也就是该书卷首特别标明“纪念G.M.”——亦即被迈纳杀害的乔治·梅里特——的原因:“如果没有他的过早死亡,就不会有随后发生的一系列事件,也就不会有我们讲述的整个故事。”说老实话,有真实感受做底子,即便虚构——假如不太过分的话——读起来总归觉得能够担待得住。

默里和迈纳这两位传奇人物的真正契合之处——无论如何,读了《教授与疯子》才得以深切体会到这一点——在于对母语的无比挚爱;而这一语言就由他们参与编纂的一部词典完整记录下来。默里自不待说,迈纳即便疯癫,一定也有光荣之感。这真让我们歆羡不已。叶公超当年写《牛津字典的贡献》,归结到这一点上:“在这(按指许慎写《说文解字》之后)将近两千年中,我国文字在形声义三方面的变化,新字的产生和旧字的废弛,可以说是还没有一种系统的录著。”他特别指出中文词典“不过是仅求解释通行字的意义,所有的印证也似乎极散漫而缺乏细密的历史排比”。不幸时隔多年,情形依旧,《辞海》《辞源》《汉语大词典》等一概如此,实在令人遗憾。当然这是题外话了。

(责任编辑:admin) |