|

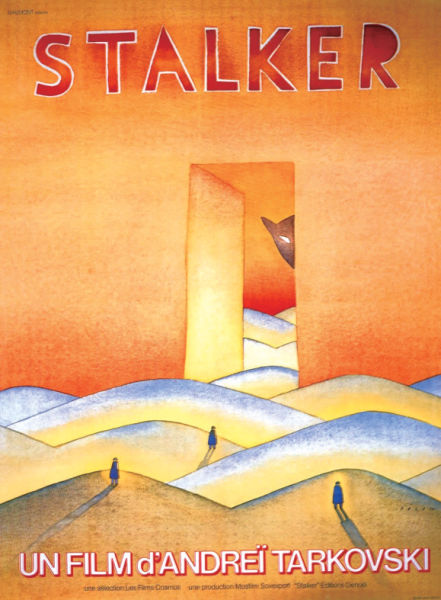

《潜行者》电影海报

《潜行者》中戴着荆棘冠冕的索洛尼岑

安德烈·塔可夫斯基

今年是前苏联导演安德烈·塔可夫斯基去世30周年,北京国际电影节特别设立纪念单元,集中展映了《安德烈·卢布廖夫》《镜子》《飞向太空》等5部老塔的作品。

4月24日,中国电影资料馆以他的《潜行者》来压轴。被政府封锁的无人之境、荒草接管的工业遗迹、受辐射后出生的孩子,初看片子的人,很容易联想到切尔诺贝利。今年也是事故发生30周年,那年,塔可夫斯基客死巴黎,死因是肺癌。

在那之前7年,老塔已经拍出了《潜行者》。此片的外景拍摄本已一年之久,而剧组回到莫斯科后发现,由于误操作所有胶片都作废了,不得不几乎全部 重新来过。很多人相信,老塔得癌症与当年《潜行者》拍摄周期过长、长期暴露在受污染的环境中有关。老塔的妻子拉娜和《潜行者》的主角之一安纳托里·索洛尼 岑同样死于肺癌。

1986年,在死神的步步紧随下,塔可夫斯基最后一部作品《牺牲》问世:年迈的艺术家重新“创世”,许诺献出自己的一切,将世人从一场没有言明的灭顶之灾——可以推测是核战争中解救出来。

尽管直面现实很残忍,但“牺牲”之于老塔,可能不只是一个词、一个片名。

《潜行者》是塔可夫斯基在前苏联完成的最后一部电影。“潜行者”是一个特别的行当,专门带人潜入一处人称“区域”、被政府封了20年的禁地,目 的地是“区域”里一个传说能满足任何愿望的“房间”。原著小说《路边野餐》中存在一个金色的球,确实有这项功能。但是到了电影中,三个人谁也没进入“房 间”,倒是以两位客户对“房间”真实性的质疑结束了这次探险。“房间”是真实的,还是人们以讹传讹,抑或干脆是潜行者们编造出来的噱头,成了无解的悬疑。

和《飞向太空》一样,《潜行者》堪称科幻电影中靠小场面办大事的典范,在特技方面没什么了不得的奇观展示,但在精神层面,观众跟随角色抵达的,是只有极少数电影到达过的奇境。

这两部科幻片的奇特之处在于,作者传达的甚至不是一个笃定的理念(比如《2001太空漫游》中南方古猿将人类的第一件工具——一根刚敲死同类的 骨头投向空中,下一个镜头接的是脊骨状核武器卫星,两个镜头的衔接在工具、杀戮与进化之间建立的关联是明确的),而更像是宇航员大卫跟随黑石穿越“星门” 时看到的种种,或者黑石本身,无法言喻、莫可名状,没有百分百确切的解释又令人难以忘怀,虽在今时今日,又仿佛起于亘古洪荒;虽然好似哲人呓语,又仿佛与 每个人有关。

除了“房间”的真伪,《潜行者》还留下诸多未解之谜:在作家不听潜行者劝阻,执意径直向“房间”走去时,令他止步的那一声到底是谁喊的?原路返 回去找背包的科学家,怎么反而跑到另两个人前面去了,“区域”真的会乾坤大挪移吗?另一位外号“箭猪”的潜行者在去过“房间”后为什么自杀了?人们在“区 域”里是否真的需要迂回前进以保周全,还是潜行者为了将“房间”神秘化而故意为之?

虽然有这些留白,但《潜行者》并未完全陷入不可知,而是时不时显露刺目的峥嵘。传言有军队被派往“区域”再没回来,三人确实在荒野里看到了一大 片静默的坦克;他们在“房间”外争论不休时,电话铃确实响了,科学家接起来,还真是个拨错号码的陌生人,接下来科学家还给以前的同事拨通了电话;从这个电 话的内容里,我们知道了封禁前科学家在这里工作,他这次来找到了20年前藏在这里的炸弹,准备用它炸掉“房间”,这才是他此行的真正目的。

那奇境之奇,就在“藏”与“露”之间,狡猾得好像薛定谔的猫。

正如老塔的自述,“房间”指向信仰,关于“房间”的一切都来自潜行者,我们可以认为潜行者让人们相信“房间”存在的弯弯绕,都是自创的“仪 式”,为的是让人们更虔诚,为的是在不再有信仰的世界上点燃火花;而世人让他失望了,因为怀疑“房间”是唬人的,作家不肯进去,科学家也认为没必要炸掉它 了。潜行者痛苦地对妻子说,“没人相信,不止他们俩,没有一个人信”,“没人需要那个房间”,“我再也不会带人去了”。

然而,尽管“房间”的真实性悬置了,“区域”却不可能只建立在潜行者的叙述之上。受伤后的破碎,是摆在眼前的。

首先,暴露在野外的大量坦克和横死者们是存在的。其次,科学家藏的那枚可以拿在手里的炸弹竟有两万吨当量,必然是件微型核武器,那么政府对外宣称因陨石坠落而封禁“区域”大抵是个幌子,20年前很可能发生了一次与核设施相关的事故。

再者,潜行者的女儿不能走路但可以隔空移物。潜行者回到家,最后在我们以为“区域”已然放弃在影像上展现任何魔力时,没有一句台词的小女儿,在 《欢乐颂》的背景音乐中默默地用目光移动了桌上的水杯,宛如星孩临世。在简陋、寻常的房间里,影片结束在镜头对小女孩的凝视中——还是小场景,办大事。

信仰为什么不见了,而且无法再被点燃?老塔没有解释,只有呈现。我们可以从《牺牲》与《潜行者》遥相呼应的、对破碎残迹的展示中找到些许线索。

在《牺牲》中,艺术家数次不知是在梦境还是在想象里,置身于黑白的场景中:人们四散奔逃后响起淙淙水声,流了一地的水淹过地面上的狼藉;艺术家 置身皑皑白雪中,泥泞的地面上满布水洼,泡着枯枝烂叶、硬币和看不清印了什么的纸;他与女仆一起升到半空时,第一个四散奔逃的场景重现,漫天的碎纸屑下, 人们跑过一辆倾覆的汽车,地上倒映出整齐的建筑。

这几个段落,预演的是那场最终没有到来的灭顶之灾,而这个“未来时”的场景在《潜行者》里已经是“过去时”。就像切尔诺贝利一样,三人一路走过 的到处是工业社会的遗骸,而出于个人爱好,塔可夫斯基将其浸泡在水中予以观察。他们在水边小憩时,长达两分多钟的时间里,镜头对准一片浅浅的水面缓缓推 移,视线走过水里泡着的各种杂物,针管、硬币、布绳、宗教宣传画,几尾鱼在旧饭盒里游弋,一页撕破的日历在飘荡。

这个长镜头里,水底露出的地板砖显示这片水不是什么自然的溪涧,而是如《牺牲》的末世场景一样,是人们仓皇逃离后漫过的遗迹,是《牺牲》的小规 模预演。伯格曼说过,塔可夫斯基创造了崭新的电影语言,“把生命像倒影、像梦境一样捕捉下来”。老塔的电影,某种意义上就是以水为镜,用镜头倒映出一个被 毁坏过的世界:在《伊万的童年》里,是在天际线反复雕刻的,被战争毁掉的家园剪影;在《安德烈·卢布廖夫》中是被鞑靼的铁蹄践踏过的土地。

在被毁坏过的世界里,信仰不见了,卢布廖夫封笔了。

而对作者个人而言,这个找不回来的世界很小很具体,作者在自传性的《镜子》里复原了它,那是战前俄罗斯的乡野,乡间木屋和木屋里年轻美丽的母 亲。这个小世界承载了他的童年。看着《牺牲》中来自伯格曼班底的演员,一口瑞典语喃喃道出母亲在乡下曾有间木屋,无法咬合的错位感让人悲伤。

这时,安纳托里·索洛尼岑已经去世4年了。《镜子》里成年的“我”没有出现,如果“我”要现身,索洛尼岑不会演一个问路的路人,“我”会是他。 老塔说索洛尼岑是自己最喜欢的演员。可以说,他就是老塔在电影里的“我”;在现代,就是《潜行者》里的作家;在卢布廖夫的时代,就是卢布廖夫。卢布廖夫是 一个在乱世中创造出璀璨艺术的圣像画家,他是老塔的另一个“我”。老塔为他拍了部史诗还不够,在《镜子》《飞向太空》和《牺牲》等影片里,卢布廖夫仍以海 报、造像、画册等方式出镜。

所以,在《潜行者》的里,戴上荆棘冠冕的只能是索洛尼岑,因为他是要受难、要牺牲的人。

在被毁坏的世界里,艺术家何以自处?别说救世了,大约连家人和自己都救不了。而塔可夫斯基早已借《卢布廖夫》的结局给出了回答。《卢布廖夫》最 后段落中少年铸钟的艰辛,与老塔拍这部史诗大片的过程如出一辙:一个年轻人表面很自信、内心很焦灼地调动各种人力物力,在各种混乱和不确定中,奔向一个他 心里也没底的结果。可他成功了。卢布廖夫封笔多年后,被这位少年触动,在大钟铸成当日,决定继续画下去。这是一个艺术家坚守的信仰。

用这种微妙的方式,老塔与他的偶像实现了隔空对话。

(责任编辑:admin) |