|

蔡廷干手校《唐诗英韵》内页

蔡廷干是晚清和北洋时期政治、军事和外交界显赫一时的人物。少为人知的是,他在学术研究领域也有开拓性贡献,而且也是对外译介中国古典诗歌的先驱者之一,我国古代蒙学经典《千家诗》首个英译本即出自其手。

蔡廷干(1861-1935),字耀堂,广东香山(今珠海市香洲区)人,于1871年被选为第二批赴美留学幼童之一,归国后曾供职于福建和北洋水师,是中法战争和中日甲午战争的亲历者。蔡廷干后来成为袁世凯的重要幕僚,北洋政府时期亦获重用,曾一度短暂出任内阁代总理,达到仕途顶峰。他在晚年退出政界,专事学术。蔡廷干曾于1922年自行刊印《老解老》一书,首次将“索引法”引入中国古籍研究。1932年由美国芝加哥大学出版社出版的《唐诗英韵》(ChinesePoetryinEng⁃lishRhymes)则是第一部由中国本土学者独立完成的英译中国诗集。《唐诗英韵》所收作品均译自宋人谢枋得所编《千家诗》,大都描写人与自然之间的和谐关系,体现了中国古代天人合一的思想,蔡廷干冀望以此让西人了解中国人民崇尚自然、热爱和平的秉性。

值得一提的是,北京首汽集团退休干部张建衡先生收藏了《唐诗英韵》的打印稿手校本,这是了解该书翻译出版过程的宝贵资料。手校本共分四册,系《唐诗英韵》正式成书前不同阶段的两份校对稿。现存手校稿中留下了蔡廷干不同时期的大量亲笔手迹,以及曾为此书作出贡献的另外几位学者的相关资料,比较翔实地记录了译作出版之前反复修改、不断完善的历程,尽显这位曾在政界、军界和外交界纵横捭阖大半生的译者的学术情怀。

《唐诗英韵》收录了译自《千家诗》的122首五言和七言绝句,其实蔡廷干的设想原本更为宏大。两份手校稿均分为上下两卷,其中上卷为“五绝”和“七绝”,下卷为“五律”和“七律”。蔡廷干计划中的下卷并没有完成,已经译成的五言律诗包括杜甫的“望岳”、唐玄宗的“幸蜀西至剑门”、杜审言的“和晋陵陆丞早春游望”和王维的“渭川田家”等。七言律诗则有贾至的“早朝大明宫”等(手稿未现英文标题),译诗一侧注明“七言律从此起”。手稿中的律诗并非全部出自《千家诗》,如“望岳”一诗页面空白处即标有中英混杂的“notin千家诗collection”字样。所译律诗页面几乎未见修改痕迹,与绝句部分形成鲜明的对比,可见已逾古稀之年无暇在这方面投入过多精力。上述律诗并没有收入蔡氏去世三年前正式出版的《唐诗英韵》,译者构想过的下卷也始终没有得以问世。

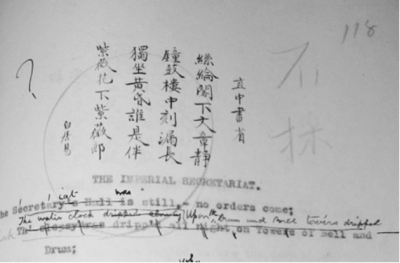

从手校稿可以看出,蔡廷干在原作选择上颇费思量。一方面,原作主题需与其译介动机相契合;另一方面,原诗艺术价值需得到其认可。末次手校稿原拟收录的绝句为130首,前期手稿篇目更多,但蔡廷干最终忍痛割爱,只精选了其中的122首。两份手校稿中,目录部分均有若干作品的标题被划上横线,正文中也都作出了弃用标记。如白居易七言绝句“直中书省”本已译磬,且已经历数次改动,但末次校稿中译诗左侧被打上蓝色的问号“?”,右侧则用红笔标出“不採”字样,可见蔡廷干几经斟酌,最终决定弃而不用。同样遭遇“不採”的还有钱起的“归雁”和无名氏的“题壁”等。

蔡廷干在翻译过程中严谨的学术态度可以从手校稿中略见一斑。几乎每首译诗都经过译者本人或友人多次修正,如王安石“北山”、林升(误为林淇)的“西湖”和李适之的“罢相作”等作品更是数度将原译划去,推倒重译。译稿许多页面修改痕迹密密麻麻,像朱熹“春日”、杜牧的“江南春”和韩愈的“初春小雨”等页面均可发现五六种不同的修正笔色,而且笔色深浅不一,书法也不尽相同,足见译者用心之投入。

考虑到英语读者的接受习惯,蔡廷干将《千家诗》中的五绝和七绝分别译成英语传统诗歌的五音步抑扬格和六音步抑扬格。对中国学者而言,把握英诗格律并非易事。手稿中,像林升的“西湖”、杜甫的“漫兴”、王驾的“春晴”和杜牧的“江南春”等译诗页面,均将英文重读音节在诗行上方一一标出,蔡廷干对译诗韵律的追求可见一斑。

蔡廷干对一些重要词语的译法也是精益求精,几经推敲,反复考证。如在翻译“春日”一诗中“等闲识得东风面”中的“等闲”二字时,译者先将其定位为“轻忽之词”,又在空白处列出前人诗歌中该词的常见含义,如张谓“心中万事如等闲”诗句中,“等闲”意为“不留意也”,而在李商隐诗句“等闲飞上别枝花”中则意指“一般也”,同时还列出了汉英字典乃至日语字典中的各种释义。最能体现蔡廷干严谨翻译态度的是对杜甫绝句“漫兴”诗句“癫狂柳絮随风舞”中“柳絮”一词的处理。“柳絮”常被误译为“Catkin”,蔡廷干对此缺少把握,特地写信向燕京大学校长司徒雷登(JohnLeightonStuart)求教,时任燕大生物系主任C.S.Wu教授(作者注:据稿纸上其署名判断,经考证,疑为当时的燕京大学生物系教授胡经甫即J.F.Hu,蔡所言“吴先生”疑应为“胡先生”。)辗转受托之后,在带有“中国北平燕京大学生物系标志”的稿纸上做了详尽的解释,并附多幅手绘图,指出“柳絮”对应的英文表达应为“theplumeofthewillowseed”。这一回函附在现存的一份手校稿中,手稿封面特地注明“内有燕京吴君解释柳絮之意按科学见解”,正式出版的译作也在注释中介绍了这一典故,足见蔡氏对这一权威解析的重视。

为了翻译郑谷“题邸间壁”首行“酴醿香梦怯春寒”中的“酴醿”一词,蔡廷干查阅了明末王象晋介绍植物栽培的著作《群芳谱》和清代陈淏子的园艺名著《花镜》,找出其别名“荼糜”和“佛见笑”,并且从日本学者松村任三的著作《改订植物名集》中查出其“英名”和“学名”,记录上述信息的便条贴于译诗背面。在翻译林升“宫词”(APalaceSong)时,对一时无法确定之处,蔡廷干特地用红笔注上“待考”字样。

译入英语的作品常常有目的语国家人士或者在目的语社会有影响的人士的序言,这对译作的接受效果往往会产生一定影响。蔡廷干为此特地请时任“太平洋国际关系学会”(TheInstituteofPacificRela-tions,亦称太平洋国交讨论会)中国分会主任干事陈立廷为诗集作序。太平洋国际关系学会由美国人发起成立,总部亦设在美国,而陈立廷早年还曾在中华基督教青年会任职,在当时的国际外交界和宗教界有一定影响。考虑到陈立廷缺少相关学术背景,蔡廷干在将译稿寄给居住上海的陈立廷的同时,还为其提供了原日本神户高等商学院和关西大学教授山本美树(MikiYamaguchi)博士为《格罗斯曼日语无师自通》(Grossman’sJapanesewithoutaTeacher)一书撰写的英文前言,供陈氏借鉴,并用英文注上“供陈参考的前言”(Ex⁃ampleofForwordforCh’en)字样。实际上,《唐诗英韵》所收陈立廷的序言在内容、语气和格式上都与日本学者有神似之处,二者皆分三段,分别谈及阅读之后的直观感受、作品的特别之处以及预料中的作品接受情况。山本美树的序言样本以及带有蔡廷干居住地天津1930年5月6日邮戳的收据一并收于手校稿中。

为了保证译稿质量,蔡廷干在翻译过程中曾向众多中外人士求教。因其特殊背景和经历,蔡氏与许多在华外国各界人士建立了友谊。除上面提及的人物外,蔡廷干在译序中还向另外七人表示致谢。其中,曾完成《中庸》《论语》等中国典籍英译的英国汉学家、时任中国海关官员赖发洛((LeonardA.Ly⁃all),美国圣公会传教士郝路义(Lou⁃isStrongHammond),英国著名记者、供职于《京津泰晤士报》的伍德海(H.G.W.Woodhead),上海《宇林西报》(NorthChinaDailyNews)经理戴维斯(R.W.Davis),英国学者蒋景德(C.WalterYoung),以及美国驻大连领事兰登(W.R.Lang⁃don)等外籍人士均曾对译作语言进行润色,或者指出译诗存在的错误。手稿中有些译诗如林淇《西湖》等页面贴有外籍友人的便笺,其直接参与译稿修改的迹象非常明显。

《唐诗英韵》系中国本土学者向西方系统译介本国传统诗歌的滥觞之作,曾于1969年和1971年由美国的格林伍德出版社(GreenwoodPress)再版。译作出版后学界评价不一。华人学者任泰曾在美国《星期六文学评论》(TheSaturdayRe⁃viewofLiterature)著文称赞蔡的译作远胜汉学家亨利·哈特(HenryH.Hart)的《中国市场》(AChi⁃neseMarket)等同类译作。钱锺书先生则在早年写成的《英译千家诗》一文中指蔡的译诗“遗神存貌”。当代学者赵毅衡在《诗神远游——中国如何改变了美国现代诗》一书中认为其译法“相当迂腐”,致使该书显得“出奇的古板”。蔡廷干国学功底深厚,早年曾长期浸淫于西方文化之中,同时熟悉国外出版惯例和读者接受习惯,译诗水准总体上值得肯定,但他和其他许多从事对外文学翻译的中国学者一样,在英语诗体的把握上远远没有达到驾轻就熟的地步。蔡廷干身为晚晴和北洋时期上层官僚,较早认识到中国文学和文化走出国门的重要性,并且身体力行,这种意识实属难能可贵。尤其现存《唐诗英韵》手校稿所显示出的蔡氏在翻译过程中的严谨态度和敬业精神,对今天的中译外工作者仍然不失借鉴价值。

(责任编辑:admin) |