|

惟有安静配得上满天星辰

苦笑人生,恍若有梦

我的灵魂就是你小声哭泣时的样子

花的绽放多么忧伤

有一些光被我们用旧了

月亮让黑夜有了一颗皎洁的心

活在自己的信仰里,不谈卑微

“真正的孤独,不是多一个人就可以解决的”,而画画是孤独的人为了解决孤独而进行的灵魂演算,他穷尽一生,所有的努力都是为了让孤独的自己多出另一个自己。正所谓“去自己的明天,迎接今天的自己”,“活在朝霞之上”。梵高有两个,一个是想成为传教士的梵高,他失败了;另一个是把自己贫病交加的一生燃烧成向日葵、丝柏树和星月夜的梵高,他成功了。

我的孤独来自对文学的爱和对灵性世界的探究,我用画画对我的爱和探究反复地进行演算,它既验证了多年来我对文学的理解,也找到了“实现另一个自己”的幽秘小径:一个出版了几本诗集的人,多么想成为一名画家。也就是说,除了文学,我多想再拥有一种理解和把握世界的方式。

其实,我接受过正规的美术训练,从石膏几何体到静物和人物写生,从手绘图案到艺术设计,从临摹到创作,成绩一直不错,貌似一个懂得造型和色彩的优秀科班生。毕业后,在山东平度九中从事了13年美术高考教育,手把手地将自己的绘画技艺复制给一批又一批学生。其间,苦行僧似的利用一切业余时间,贼心不死地进行所谓的纯艺术创作,痴心妄想地假设自己还能在绘画上有所造就。

那时候特别迷恋克劳德·伊维尔的幻境画和冷军、石冲等艺术家的观念写实主义,总想把画布上的物体画成幻境,曾花了4年功夫去画一盏煤油灯,把斑斑的锈迹和迷蒙的灰尘也刻画得纤毫毕现,比相片还逼真。那时候拧着一股子劲儿训练自己的细节观察力和视觉敏感性,讲究手中的笔和颜料要跟随眼和心的引领,注重形神兼备,生怕形差毫厘、神谬千里。繁累的教学之余,一有工夫,就戴着近视镜,趴在画板上,在指甲大小的某个局部,连续几个小时描啊描得头昏眼花,虽然体验过“幻境画”的喜悦,视力和颈椎却遭了不少罪。那时候我对绘画的认识就是要画得“像”,发了誓要解决一个“精微”的问题,精微得让人一看就吃惊、就赞叹。特别敬佩毕加索那样具有变形和夸张能力的大师,但经常挂在嘴边的往往是大师早期的写实能力,“7岁时就可以画学院式的素描,而且巨细靡遗,颇为精确”。虽然年龄在噌噌噌往上蹿,但还是希望自己有朝一日能达到大师7岁时的艺术水平。

之后多年的绘画实践告诉我,太拘泥于实际生活的“像”,反而不是最深刻的“像”。后来又慢慢知道,艺术就是艺术和现实之间的反差,反差越大,艺术性越强烈。这与诗歌写作有点类似,越是写实的东西,越要写出形而上的意味,越是抽象的东西,越要处理得落地生根。画画在我这里,具有形而上意味的“抽象”可能呈现为一种什么样的艺术样态?我可不可以放下美术的专业负担,试探一种不专业的绘画创作?

2011年,在首都师范大学做驻校诗人,我对自己的诗歌写作做了一个全面的梳理和总结,同时大量阅读、研究与艺术心理学、儿童文学、插画、绘本等相关的理论和书籍,开始有计划地在绘画和文学之间寻找对接和交融的有效方式。2014年,我决定彻底结束“鹅塘村”系列写作,以散文诗和插画相结合的形式出版了《自然碑》,得到许多朋友的肯定,他们喜欢那些精美的插图,也迷恋那些专门为图所配的诗意文字。

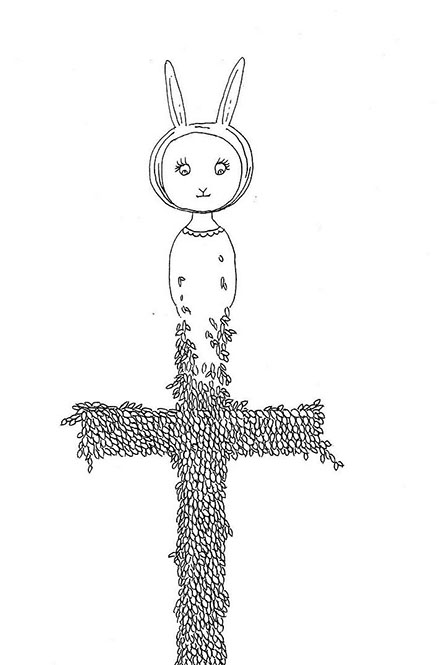

这完全在我的预料之内,因为,我为此已做了许多准备工作,并用钢笔画、丙烯画、油画等多种绘画形式进行效果丰富的艺术呈现。或黑白,或彩色,主体形象是一个兔女孩,孤孤单单,游离于希望和绝望之间,有时候睁眼看世界,有时候不屑一顾地闭眼冥思,每一个兔孩子都代表一种情绪,这种情绪不仅仅是我的,更是这个时代的,很多人的,共同的不安、一样的迷茫、类似的惆怅和不得不向光生长的坚强。我特意压平了绘画的立体感,以求得某种耐人寻味的象征意味。到2016年为止,大约画了100多幅,《人民文学》《诗刊》《文学报》等许多报刊曾经集中推出过。在《青年报》的“新青年”专栏中,我为陈忠实、杨绛、贾平凹、张炜、余华、金宇澄、刘庆邦、麦家、迟子建、方方、邱华栋等作家画过插图;在上海的泰晤士小镇举办了一个小型画展,吸引了许多观众;人民大学出版社出版了我的第一个诗绘本《你我之间隔着一朵花》,被列为CCTV每日好书,10000册售罄……

与草间弥生齐名的日本艺术家奈良美智说过,孤独和对世界的疏离感促使他不断地画下去。如果说摇滚精神成就了奈良美智的绘画,那么,参与并影响我的绘画观的一定是诗和诗意,也就是说,我的画伴随着我对诗歌的理解不断得以调整和深化。尤其是2015年开始《致万物》系列写作以来,我试图从老庄哲学和古典诗词的精神中为自己找到可以继续写下去的依据。在最新的创作谈中,我制订了获得深刻的认知能力、形成洞察时代万象、回应世道人心的21种新方法,“习画”作为重要的一条列入其中。

写作和画画都是人对自身和世界的一种回应。我希望自己的每一幅画都是一首看得见的诗,为了让别人看得怦然心动,我为每一幅画都配上几句像诗但不是诗的文字,以期得到更多人的回应。

“有何自卑可言?春天是我们的靠山。”何止是春天,世间所有美好的事物都是我们的靠山。2016年春天,我在鲁迅文学院高研班学习四个月;9月去北京大学做访问学者时,我没有带很多的文学书,而是托运了颜料和画框;2017年元宵节,我打造了公益性质的“鹅的书吧”,墙上挂满了兔女孩……这些年,与其说我在画兔女孩,不如说我在画自己,每一种精神状态的自己。“梦是用来醒的”,“背对人群,悄悄地纯洁一会儿”,“所有的惆怅都轻如羽毛”,“再小的果实也经历过花朵”,“沉默是最响亮的抗争”,“别说话,我在融化”,“风吹睫毛,心有悲伤”,“我想彻底解放自己,骑着蜗牛去流浪”,“我的灵魂就是你小声哭泣时的样子”……我借助兔女孩的嘴,呢喃着属于自己的呓语。谁能听懂我,谁就是我的灵魂伙伴。

(责任编辑:admin) |