|

2016年度教师喜爱的100本书——TOP10

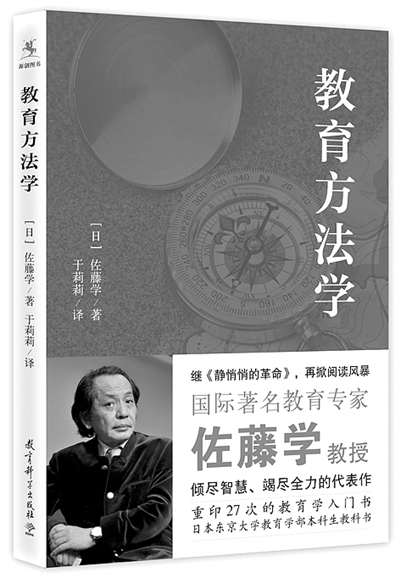

教学的核心行为是“听”与“做”

佐藤学的《教育方法学》是基于教学实践的理论,是指导课堂教学实践的学问。尽管涉及的范围很广,包括学校教育学、教学研究、教室研究、课程研究、教师教育研究、数字媒体教育研究等领域,但作为一线教师,最应该理解的核心内容是教学研究和教室研究。 如何定义“学习”?“学习,从与对象(教育内容)的关系来说,是通过设问及互动探求世界并对世界的认识与意义进行自我建构的认知性、文化性实践活动。”“学习者建构着对象与自身的关系,建构着未知世界与已知世界的关系,也建构着知识与知识之间的关系。”这是佐藤学回顾整个人类教育历史和理论之后,对教与学的意义作出的归纳。 落实到课堂教学实践,我认为最能体现佐藤学教育方法学的教学行为就是“听”与“做”。 听什么?怎么听?听,是听老师传授知识吗?恰恰不是,从学生角度说,是听老师布置的学习活动、提出的学习话题、提供的学习路径、宣布的考评规则等。从教师角度说,是倾听学生的发言并将任务和思考之“球”再次抛向学生。而学生在学习过程中“听”得更多的是同伴分享经历与感受,然后加进自己独特的理解,再次表达出来成为同伴“听”取的信息。这样就形成了“交响乐团式的教学”,学生在这个过程中才能建构起与学习对象、学习伙伴的关系。佐藤学所主张的“听”,不是单方面的被动听取,而是通过“听”促进思维的开放,产生新的想法,继而分享出刺激学生们形成更多更新颖的想法,生生学习共同体便通过“听”的行为而形成。因此,要让每个学生有“听”的积极性,首先要有好的驱动活动(任务),其次要使个体的学生处于学习网络的交接点上,他们既是上一个发言者的回应人,又是下一个发言者的助产士。 做什么?怎么做?如果只是按照教师的指令去验证,去操作,去练习,这仅仅属于技术性学习实践,是浅层次的“做”。深层次的“做”至少还要包含互动(生与学习对象、生与生、生与师等),以及情景体验。 还以诗歌教学为例,如果学生在课堂只有朗诵、改写、讨论并分享的行为,那么这些做法就只是停留在技术操作层面。这可能也是造成学生惧怕诗歌欣赏的一个重要原因,因为学生没有与诗歌形象产生互动,没有参与到诗歌情景中去体验。 比如有首以《生活》为题的小诗,只有一个字:网。分析鉴赏并不是什么难事,难的是,怎么让每个学生也能作出这样的诗。首先选择一个与自己日常生活密切相关的名词,如“老师”“学生”“作业”等,然后为这个名词做出一种行为判断,如“老师能照亮他人”“学生听命大人指挥”“作业总是学生不喜欢却又必须完成的”,最后寻找到一个也有这种行为特征的别的事物,如《老师》,灯;《学生》,狗;《作业》,药……这时学生会惊呼:哇,我也会做诗啦!当然,这还只是与学习对象简单的互动,未能达到“做”的高级状态——进入真实的情景,不预设步骤和程序的互动。例如学习李白与杜甫诗歌,除了对比二人的经历、个性、诗作之外,还可以做一件带有穿越性质的事情:设想李白与杜甫三次见面所谈内容及交换的诗歌作品。 佐藤学的《教育方法学》是一本细致诊断学校各种“病症”并探索解决方略的著作,我们既可以移用它的研究结果来解决自己教学中的问题,也可以借鉴此书的研究方法来反思自己的教学过程。研究自己的教学行动,解决自己的实际问题,这是我从佐藤学先生学到的最有价值的东西。 (作者曹书德,系北京十一学校语文特级教师) 《中国教育报》2016年12月26日第6版 (责任编辑:admin) |