|

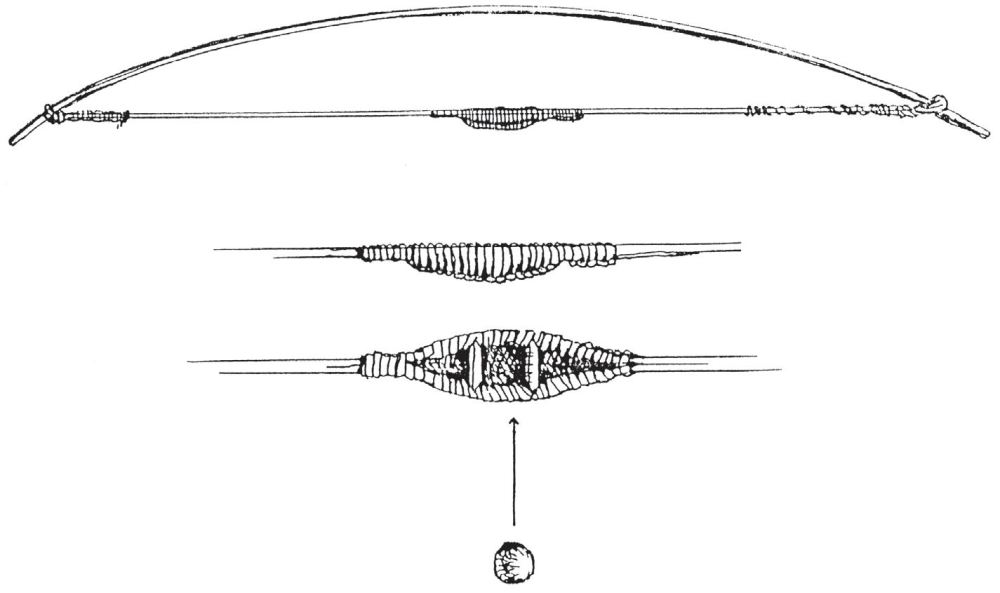

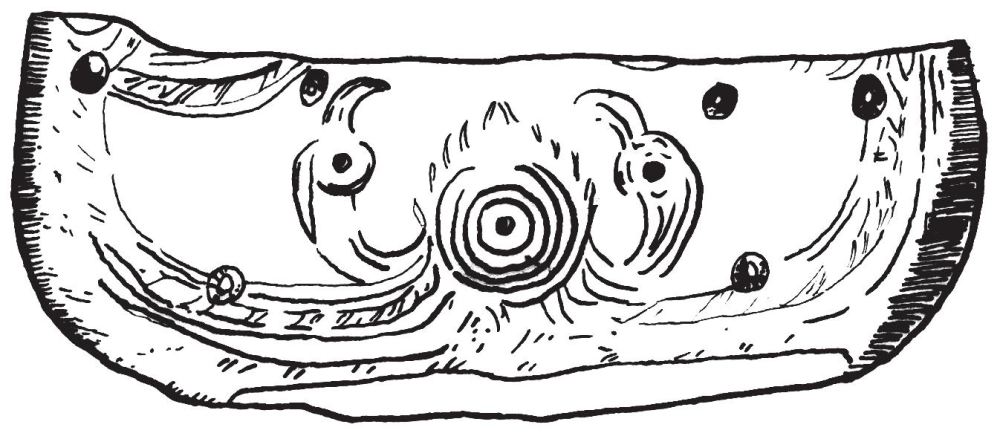

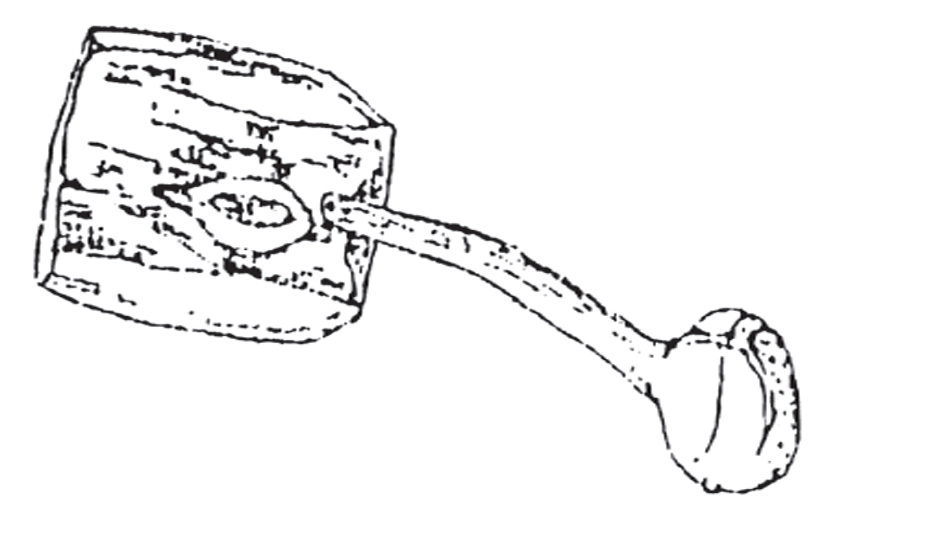

编者按 民俗学家宋兆麟几度进入泸沽湖、大小凉山等地区,也是第一个完整调查原始伙婚的学者。在新著《古代器物溯源》中,他细致考证了几十年来他在少数民族地区进行田野考察时所见器物的前世今生。 多年前大兴安岭秋季的一个清晨,猎人吹响一支用桦木削成的牛角状笛子,发出一种与公鹿叫声相仿的响声。母鹿以为配偶在嘶叫,片刻之后在丛林深处出现。笛声悠扬,时断时续,并与后面尾随的公鹿一唱一和,直到将鹿群引入圈套方才停止。 血腥的猎杀之后,猎人满载而归。谁可曾想到,这支鹿笛其实是远在旧石器时代晚期,人类就有的拟声工具发明?历经上万年沧海桑田,它们至今在鄂伦春族、鄂温克族人活动地区使用。在人类征服大自然的过程中,从最原始的徒手搏击野兽,到手持木矛或者火攻,再到发明弓箭,进而有了引诱法,这不仅是一部狩猎史,也是一部人类进化史。 一花一世界,一木一浮生。新著《古代器物溯源》中,考古学家、民俗学家宋兆麟细致考证了包括鹿笛、标枪、研磨轮、陪嫁画、爱药等等,几十年来他在少数民族地区进行田野考察时所见器物的前世今生。“时不我待。”接受《第一财经日报》邮件专访时,这位年过八旬仍笔耕不辍的老人强调,尤其在比汉族社会转型变化更快、更激烈的少数民族地区,这样的抢救性记录更具有重要的历史意义。 险象环生的田野考察 1961年8月,呼伦贝尔草原一望无际,没有公路,汽车只要把住方向盘就可以自由奔驰。翦伯赞、范文澜等历史学家考察当地的一个生产队,看到卫生所、兽医站、小型器材加工厂在草原上建起。他们敏锐地意识到,这些原本以游牧、狩猎为主要生活方式的少数民族,一下集体进入“社会主义社会”后,民族地区的文物也将随之快速消失,很多风俗将永远湮灭。 是年,26岁的宋兆麟大学毕业不久,被分配到国家历史博物馆陈列部工作。同样感到需迫切做点事情的国家历史博物馆,也准备到云南泸沽湖调查走婚制,随后举办一个有关母系社会的文物展。宋兆麟毕业于北京大学考古系,又在大三时去广西做过民族考察,无疑是云南之行的最佳人选,这也开始了他田野考察的路程。几十年来,从大兴安岭鄂伦春族林区,到滇西北的泸沽湖地区、大小凉山,又到海南的黎族,宋兆麟几乎走遍全国。每次外出少则三四个月,多则超过一年。“光是泸沽湖、大小凉山和海南岛,就分别去过5次以上。”他告诉《第一财经日报》。  黎族弹弓 调查的地点是有讲究的。宋兆麟说,史前研究不仅要依靠考古资料,还要用大量民俗学的“活化石”去印证“死化石”,要选择人口多、村落古老、历史文化丰富且偏远的地区探访才有意义,因为正是在“与世隔绝”中,本民族的历史方得以真实保存。 这些少数民族地区,交通极为不便。1962年,宋兆麟去摩梭族考察走婚制时,从丽江到泸沽湖230公里的路程跟着马帮就走了11天。从泸沽湖到四川木里县俄亚乡考察更为原始的伙婚,需穿过金沙江和冲天河,又逆着龙打河而上,前后走了7天才抵达。他也是第一位进入俄亚进行民俗考察的学者。 一路风餐露宿,甚至还险象环生。木棍是行走的必要工具,像在广西、海南等山区,雨后的乡村路上差不多每走十步就盘曲着一堆蛇,得把它们挑开才能继续前行。有时遇到泥石流,瞬间将带路的小狗卷走,或者突然窜出一头豹子,把骑着的马惊吓得不行,“幸亏赶紧从马背上跳下,不然就会和马一起摔悬崖下面。”多年后回想起发生在金沙江畔的一幕,宋兆麟仍心有余悸。 而40多年前到俄亚乡考察的路况,直到2007年,四川省文物考古研究院西部考古探险中心主任王鲁茂一行抵达时,依然没有改变。在接受媒体采访时,王鲁茂回忆,去俄亚的一个必经渡口没有渡船,仅在空中架了两条钢索,下面悬挂一个破旧的竹筐,过往行人或货物需装入竹筐里,由岸上的人用力拉或放,才能抵达河对岸。考察团的队员无一不是尖叫着坐着竹筐过了河,有人甚至说,“打死我也不来了!” “从某种意义上说,田野调查既是学科研究,又是探险之旅。”宋兆麟这样总结。  双鸟生卵骨牌 重新发现原始社会 一路坎坷,考察的收获却尤为丰硕,他发现,很多考古发掘中悬而未决的原始社会生活场景,在少数民族地区竟以另一种形式得以保存。 在泸沽湖,这位衣兜上总别着钢笔的北方年轻人,发现摩梭人的家庭构成十分特殊。这是一个看不到父亲的家庭,就像屋里的火塘,母亲才是家庭的核心,儿女一生都将和母亲在一起。他把泸沽湖的走婚制和半坡遗址进行对比,认为在处于母系社会的半坡遗址中发掘出的大房子,基本相当于泸沽湖母系家庭的公共火塘。而当地的小房子也不是一夫一妻小家庭的住房,它们很有可能就是女孩子接待男友的花房。 至于历尽艰难才到达的俄亚乡,不通公路不通水电,宋兆麟看到当地还是兄弟共妻、姐妹共夫时,再次有了“穿越”的感觉。这种原始伙婚,是母系社会向父系社会过渡时期的一种婚姻形态。他在俄亚的调查,也是学术界对原始伙婚的首次完整调查。 田野调查时,宋兆麟还很重视文物收集。他从西双版纳收集了上万件民族文物,泸沽湖地区收集的文物也有3600多件,前后用了40多头骡子才全部运出。“当时收集这些文物非常容易,有时就是伸手可得。”宋兆麟回忆。如今,这些珍贵的文物都收集在国家历史博物馆。几十年后,当地想建民俗博物馆,无奈社会变化太大,很多东西都消失了,最后反而还要到北京来复印照片。 随后的几十年里,宋兆麟又多次往返于泸沽湖和周边地区,并出版了《女儿国亲历记》、《共妻制与共夫制》、《金沙江奇俗》等书,毫无疑问地成为“女儿国”历史研究的学术泰斗。至今,包括《走婚的人们》等书,在关于泸沽湖的旅游攻略中还被网友列为“五星推荐”,认为记录真实客观,相反,名噪一时的杨二车娜姆所写的《走出女儿国》,则被批评对走婚制度有所夸大和扭曲。 “有人把生育信仰看作唯一的历史决定因素,认为生育信仰主宰一切,推动历史前进,因此到处是性具,到处是生殖文化,这种看法未免太过分了。”在《古代器物溯源》中,宋兆麟梳理男根、爱药等的历史后强调。他说,史前流行的陶祖、石祖,性质可能与民族民俗学中巫术性具相同;除了摩梭族的不孕或少育女子会祭拜阳具,在埃及、不丹和希腊一些地区,女子也会佩戴男性生殖器形状的配饰避邪。但是,生育信仰的功能不能仅仅局限于人类生育,在《周礼》、《礼记》、《佩府韵文》等记载中,性巫术或者习俗还适用于农业耕种、牲畜繁殖,乃至养蚕。 例如,宜兴王茙公桥在三月东岳庙会上流行一种“轧蚕花”的风俗。庙会那天,姑娘盛装赴会,在人群中挤来挤去,即便青年男子举止略带轻浮她们也不会恼怒,相传东岳老爷喜欢互相拥挤,这样蚕业才会丰收,人口才能增加。  苗族男根 走婚制瓦解的反思 “上房转二转,下房转二转,蚊子咬得很,可惜不见人。”在泸沽湖做田野考察时,宋兆麟曾对走婚制有过深入了解。有位姑娘告诉他,这是摩梭族曾经很流行的一首情歌,如果有男子看中女子后试探对方是否愿意和他走婚,就要和女子这样对唱。“现在那边除了为旅游招揽游客,真正唱情歌示爱的年轻人很少了,他们手机里循环播放的是《小苹果》、《最炫民族风》。”刚从泸沽湖回来的曾澜澜就这样抱怨道。 宋兆麟也告诉《第一财经日报》,当前不仅汉族社会在转型,少数民族地区也不例外,而且这个变化甚至来得更快、更激烈。他说,除了走婚制度在逐渐向一夫一妻制度改变,一些摩梭族人选配偶时还将目标转向外界,单偶婚也快速发展起来。“目前,当地山河依旧,‘女儿国’已名存实亡。”前后至少去过7次泸沽湖的他感叹道。摩梭族学者拉木嘎土萨则认为,随着1990年当地开始发展旅游,受外来文化和经济的影响,摩梭族传统的大家庭向小家庭发展,而随着摩梭族人的经济来源从原始耕种和捕鱼转到旅游后,以前掌握经济大权的老祖母逐渐也被会讲汉语、有一定知识的年轻男性所取代。“这将导致泸沽湖母系文化的支撑平台坍塌,母系文化濒临瓦解。” 在田野调查中,宋兆麟还发现,不管是汉族还是少数民族地区,古村落遭遇的破坏,与一些地方政府推行的“毁灭性”政策有关。海南的黎族住在一种茅草房做的船型屋内,里面保留了许多黎族传统文化,但当地官员竟认为茅草房太落后,生生让他们拆毁茅草房,搬到砖瓦房里居住,由此导致大量黎族传统文化被摧毁。在当地进行非物质文化遗产调查时,他还意外发现,北方少数民族早已消失的骨簪技艺竟然在黎族得以保存,这令他兴奋不已。回北京后,还专门给这位雕刻者买了一套刻刀寄去。但问题是,当这位最后的传承人也去世,黎族的骨簪雕艺是否也就此绝迹? “现在社会上有些人急功近利,为了钱和蝇头小利,把传统文化丢在脑后。”谈及此宋兆麟言辞颇为激烈,他一连用了“追逐名利”、“道德沦丧”等四个贬义词来表达不满,“要多读些书、多懂得历史,既要知道人类的物质文化史,也应该懂得非物质文化史。”他特别说道,中国历史上,少数民族与汉族发展相互交融、相互影响,一些地方少数民族的昨天就是汉族的前天或者大前天,了解了这些民俗史,就可以更好地了解汉族历史,“这些都是中华民族的根”。  新著《古代器物溯源》中,考古学家、民俗学家宋兆麟细致考证了包括鹿笛、标枪、研磨轮、陪嫁画、爱药等等,几十年来他在少数民族地区进行田野考察时所见器物的前世今生 (责任编辑:admin) |