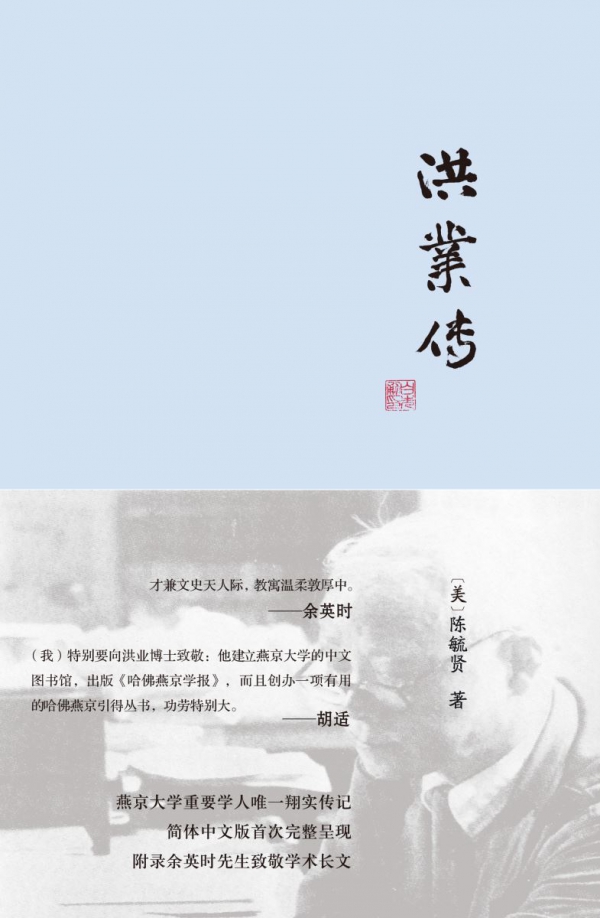

由于特殊的历史境遇,洪业这个中国现代学术史上为人熟知的名字,曾经一度渐渐淡去。但是,假如我们关注到现代学术史上这样一批学者,治春秋战国的齐思和,治汉史的瞿同祖,治魏晋南北史的周一良、王伊同,治唐史的杜洽,治宋史的聂崇岐,治辽史的冯家升,治元史的翁独健,治明清史的杜联喆,治清史的王钟翰,以及考古的郑德坤,治佛教的陈观胜,治历史地理的侯仁之、谭其骧,治方志的朱士嘉,治海上交通的张天泽,治制度史的邓嗣禹等等;关注现代学术史上的学术重镇之一燕京大学,以及迄今为止仍在发挥功用的学术机构哈佛燕京学社、《燕京学报》,洪业都将是难以绕开、且须致以最大敬意的名字。 洪业一生投身学术,淡泊名利,但对培养学生却最为看重,力所能及,必竭尽所能而后已。洪业爱才,有二事最令人动容:一件是,远在美国的洪业鼓励“得意门生”聂崇岐申请燕京大学国学研究所,不料聂没有被录取。洪业十分生气,甚至动了解散国学研究所的念头。回到燕京之后,他请聂崇岐到哈佛燕京学社引得编纂处做编辑。聂为人耿直,博闻强识,办事说一不二,有“铁面御史”之称。洪业将引得编纂处的功劳归于聂氏,在给胡适的信中大力揄扬说“引得之编纂则尤聂崇岐一人之功”。聂崇岐后来以宋史研究卓然名家。另一件关于翁独健的则富于戏剧性。洪业发现翁有语言天分,派他整理《道藏子目引得》,同时暗暗写信到哈佛燕京学社推荐他深造。当哈佛来电报接受翁时,洪业笑着把电报交给翁,翁不敢相信:“你为这件事奔走怎么一点都没让我知道呢?”洪业大笑说:“我恐怕事不成。”他看着翁惊喜的神态,深深回味起自己年轻时突然得知要到美国留学的欣喜心情。翁独健后来成为蒙元史研究的一代大家。 大概只有人生中经历过不少突如其来的变故、面临过各种偶然性机遇的人,对待他人命运的可能性,才会有抱有这样的仁厚之心。洪业生长在福州,那是一个有着静谧流水、绿荫榕树的美丽城市,三坊七巷绵长悠远,人民精细而厚道。当少年洪业追随父亲宦游告一段落后,他也曾期望到上海考取海军学校。对近现代史有所了解的读者很容易明白,对福州人来说马尾船厂和福建海军近在咫尺,投身海军是很自然的事。身材高大、行动能力极强的洪业,如果成为海军军官,一定也能崭露头角。但历年积弱的海军,恐怕难以让洪业有真正的用武之地。所幸洪业父亲的朋友,商务印书馆的总编辑高梦旦提议,洪业最好回到福州去上美国传教士办的英华学院。事后看来,这奠定了洪业一生事业的契机。毕业临近,洪业需要对终身事业作个抉择。他考虑过到北京办报,但由于家庭生活负担,还是决定报考海关和盐政,结果两个都考上了。洪业还认真考虑了两者的优劣,盐政薪水高一些,但人事复杂,海关则稳定得多。看样子,他要安心从事这份工作了。如果就此下去,市井中不过多了一位团团体面、和蔼亲切的小康职员(这样形象我们在张爱玲、苏青乃至王安忆的小说中见得不少),而现代学术史却将失去一位翩翩风度、游刃自如的学者和教育家。所幸,洪业得到了出国游学的资助,他的一生事业走上了轨道。 晚年的洪业在回忆这种种命运的偶然性时,一定有不少感慨,同时深怀感恩之心。我们不难想见他在帮助学生时那种发自内心、如偿夙愿的惬意。当年的北平学界,有所谓三派,按照顾颉刚的说法:“从形式上看,各拥有一班人马,好像是势均力敌的三派。其实,胡适是北大文学院长,他握有中华教育文化基金董事会(美庚款),当然有力量网罗许多人;傅斯年是中央研究院历史语言研究所所长,他一手抓住美庚款,一手抓住英庚款,可以为所欲为。我呢,只是燕大教授,北平研究院历史组主任,除了自己薪金外没有钱,我这个老板是没有一点经济基础的。”三派的领袖,自然也有提携弟子之功,影响云从。而洪业提携学生,则与他的人生经历相关,推己及人。他的性格又是那样温柔敦厚,虽然行动干练,力求实效,然而并不强势,极少竞争之心。洪业的识才重才不带有划宗立派的企图,这是真正让人敬佩的地方。 德泽所施,亦返诸身。洪业晚年远离故国,在哈佛过得并不如意。他虽不介怀,狷然自守。但就像他早年发现人才一样,冥冥中终会有能体会其道德学术之高尚深远、进而乐于亲受其炙者,陈毓贤先生正是其中一位。二人长达数年的交流,终于促成了这部带有口述史与回忆录性质的《洪业传》的完成。传文里形容洪业的爱才,说道:“他一生最热衷的一种活动——人才的发掘与培育……像个珠宝鉴赏家,发现了一枚旷世的宝石,便乐得废寝忘食,千方百计以最优良的手艺把它磨琢成功,以公之于世。”其实想来,陈先生坐在厨房餐桌旁聆听洪业的娓娓讲述,着迷且欣赏其贯穿中国现代史的一生经历,以及这些经历背后所体现的人格力量,切切以诉诸笔端,汲汲而呈之世人,大概也怀着同样的心态吧! 由《洪业传》纵观作为教育家的洪业的一生,其德泽流被于卓然成家的一大批门生弟子,其功业则见诸燕京大学及哈佛燕京学社;而作为学者身份的洪业,其个人价值终要以文字为不朽。白先勇先生以为,身为著作宏富的史学大家,“英文著作《中国最伟大的诗人杜甫》仍是洪业在汉学界最具影响的一本杰作”。陈毓贤先生则指出,“洪业喜欢杜甫,总为杜甫设身处地着想,失去了一份作传人应与传主间保持的距离,汉学家一向认为这是《杜甫:中国最伟大的诗人》的瑕疵。”我既译毕《杜甫》,又拜读《洪业传》,却以为洪业在写《杜甫》时,自觉或不自觉地与杜甫形神合一,融入笔端,恰是此书之为杰作的一个不可或缺的因素。 为什么这样讲?不妨从另一位近代学术史上以切实考据见长的史学大家陈垣谈起。陈援庵早年专以史学考证成名,最早的《元也里可温教考》(1917年)、《回回教进中国的源流》(1927年),以及《二十史朔润表》(1925年)、《中西回史日历》(1925年),到后来的《史讳举例》(1928年)、《校勘学释例》(1931年),莫不以考证见长。“九•一八”之后,陈援庵因恨世变而思激励人心,从而开始了由单纯考据向讲求义理的转变。他与友人信中说:“从前专重考证……近又进一步,提倡有意义之史学。……欲以正人心,端士习,不徒为精密之考证而已。”其“有意义之史学”的代表作,为《通鉴胡注表微》。陈援庵以阐释宋末元初人胡三省《资治通鉴》注为契机,揭橥其人追怀故国之思,并藉此表达在日军占领下北平城中爱国士人的民族气节。陈氏在书中说明“考证史学”与“有意义史学”之间的关系:“考证为史学方法之一,欲实事求是,非考证不可。彼毕生从事考证,以为尽史学之能事,固非。……固将于考据之外求之……古人通经以致用,读史亦何莫非以致用……陈古证今……此史学方法也。” 与陈援庵同处日军占领之下北平城中的洪业,饱受囹圄之苦,在侵略者面前保持了敢说真话的气节,《洪业传》中对此有精彩的记述。《杜甫》一书的写作,溯流追源,及发愿于1942年洪业在日军狱中的感悟:“壬午岁,予缧绁于日寇之囹圄,欲阅《圣经》而不可得,遂索杜诗一部——囊昔文文山于元人狱中慨然引领而待死,集杜句成诗二百章。予臆可以效法焉——亦不获允。其时于晨昏祷思之中,已默定他日脱身后必所当为之事若干。潜研杜诗即其一也。”1948年后,洪业寓居哈佛。当时华人在美国大学校园中地位不高,洪业以一代学术名家的身份,要想获得一份汉学教职,仍须凭借撰写《杜甫》一书作敲门砖,其内心之微婉怅惘可知。故而当我们读到《杜甫》中的这些文字时,不免会将之与洪业的境况相联系:“从766年仲秋开始,杜甫的很多诗篇都作于西阁,这些诗篇都带有孤独的意味,没有提到家人和他在一起。西阁上层有一个带朱红油漆栏杆的走廊,环绕这个建筑一周。可能就是在这个走廊上,我们的诗人饱览万象,倾听群籁,然后将它们写进诗篇,如《秋兴八首》。”我总臆测,洪业在美国的心境,就像杜甫在夔州西阁时一样,目极天涯,流落万里。洪业的《杜甫》,就如同杜甫的《秋兴八首》,沉郁高华,是人生阅历和道德学识尘埃落定后的绝唱。在这样的心境下,我们如何要求洪业将自己与杜甫分得开? 如果要将洪业学术著述作一梳理,我以为与陈援庵相似,其境界经历了一个从“考证史学”到“有意义之史学”的过程。前者以诸种《引得》序为代表(自然也包含了《杜诗引得序》在内),融汇了经学诸子、集部目录之学;后者则以《杜甫》一书为代表,此书不但在纯粹考证意义上代表了对杜诗的系年及阐释的最前沿水准,更在学术研究层面中包含了个人境遇与故国之思,是真正兴寄深远的杰作。就学理逻辑而言,在不违反史学考证基本规则的前提下,对同等的材料做出更大胆的想象与推测,而且这种对材料的理解不但能够反映被研究对象的性质,还能够映射出研究者的心灵世界与历史语境,从而增加了读解的丰富性,何为而不可?窃以为,历史存遗之意义,常在于求得一种文化价值之追忆与认同。史学研究通过迂回曲折的途径,以旁敲侧击的方式,尽可能地去揣度一段“合情理”的史迹,作一种“有意义”的假说,藉以发明古人及今人孤怀隐衷之深切著明,恰恰体现了历史承前启后的意义。《杜甫》之作,当做如是观。我读《洪业传》,参之以《杜甫》,觉得洪业之于杜甫,杜甫之于洪业,相互间真有“微斯人,吾谁与归”之感!他乐于发现栽培弟子,出于经历,发自内心,有如偿夙愿的满足,亦复如是。想来,洪业的门人弟子,陈毓贤先生这样得获经年晤谈的传记作者,还有我们这些通过洪业的讲述得以了解杜甫与现代中国的读者,亦当有“微斯人,吾谁与归”的兴叹。 《洪业传》在1996年曾由北京大学出版社刊行,有所删省,随着近年来对民国学人学术关注的升温,经有识之士推动,此次由商务印书馆以完璧面目呈现,实在是读者的幸事。出于译介洪业《杜甫》一书的需要,我从《洪业传》得益良多。此次能一睹原书之全貌,更是快事。再读之下,犹能发现过去不曾注意的许多可思可感之处。例如对西方大学学科建制在近现代中国教育体系中的建立,已经有不少研究,但对洪业及燕京大学在其中所起的作用,关注似乎还不够。洪业对国学概念的思考,就是很有趣的问题:“洪业深思怎样把中国经几千年来累积的学问挤入大学课程的框架中,他觉得把它笼统归入一个‘国学系’太难令人满意了。他相信应把先人知识分为语文、数学、科学、人文四类;人文下中国文学应自成一门;而中国的考古、艺术、历史、哲学、宗教等科目都该与西方的这些科目相互结合,一起教。开学后洪业做燕大文理科主任,便有机会慢慢把这些理想付诸实施。”一方面,洪业在教学中将国学条分缕析到西方大学的学科建制中;另一方面,洪业自身的研究领域却跨越了这些界限,从经学、历史到文学,包含了传统国学的一切范围。一方面,洪业撤销了燕京大学的国学研究所;另一方面,他新建立的哈佛燕京学社引得编纂处却从事的是整理国故的切实工作。所以说,纯粹从学理上关注国学的整体概念,有时不如在操作中分析国学的各个层面。“国学”概念问题,在某种意义上是学术研究和人文教育过程中必然会遇到文学、历史、哲学难以遽分的问题。就以洪业对杜诗的阐释而言,对诗歌文本历史背景的说明和思想语境的介绍是属于文学研究,还是属于哲学与历史研究呢?阐释文本时,洪业对空泛的抒情性文学表述的节制,是否出于强调对诗歌在其历史语境与思想底色之下具体而微的内容的同情之了解?换言之,文、史、哲在研究古代文本时是难以分割的,而且其比重也不能简单以斤两计。在西方大学的学科建制中,有一门“古典学”专业。中国的大学没有古典学专业,国学是否可以视为中国“古典学”呢?洪业对国学在教育建制中的划分与他自身学术研究的不一致,恰好说明了这个问题还可以长远计议,而不是用西方学科建制划分可以一蹴而就。 再版《洪业传》还增加了不少新材料,也很值得重视。最能引起注意者,是陈毓贤先生撰写并增入附录二的《洪家三代女人的悲剧》一文。老实说,读毕此文,内心很不好受。2010年我翻译《杜甫》一书时,为了落实版权问题,曾以多种途径打听洪业后人下落,当时已获知先生身后枝叶凋零,相关情形亦有所耳闻,故最终还是通过哈佛大学出版社购得版权。此次由新增附录文字了解到洪业家人的某些细节,惊怆之余,未免有不忍与闻之感。当然,洪业婚姻家事之悲是否有叙述之需要,见仁见智,这与前面谈到的“考证史学”与“有意义之史学”的话题有些类似。换言之:传记是要穷尽求实(考证)?还是宜有所保留(为尊者讳)?不过,这问题最好留给读者去从长计议。另外,附录一所增入的《剑桥岁暮八首》,正好与老杜《秋兴八首》相参看,为此书增色不少。第一首尾联次句“瓣香乡往顾亭林”,“乡”字当为“向”之误。想来当是因“向”的繁体“嚮”,可通假作“鄉”,繁简转换之后,“鄉”遂写作“乡”,是排印小讹。 再读《洪业传》,还有一个感想。陈毓贤先生以得天独厚之机缘,能与传主作常年深谈,故而写出带有个人“口述史”与“回忆录”性质的民国学人传记。这类传记的好处是亲切如晤其人;加之洪业记忆过人,故可信度极高。但换一个角度看,还有一种类型的传记,从文献资料的梳理出发,博采同时代人文集、书信、回忆录,着重于传主的社会活动,并能够再现他人对传主的评价。这样的一种传记出现,与《洪业传》参照互补,也许能将洪业的学术文化活动的更多细节,以及那些他自己也许没有意识到其重要性的事件,一一呈现。我想,以洪业的社会学术活动涉及之广,加上年代未远,文献犹存,这一种传记的写成,当是值得期待的。远的不说,洪业至今尚无全集问世。据我所知,其著述里英文论文的部分,就有若干篇章发表于各种汉学刊物,而尚待译介整理。至于洪业译注《史通》的稿本、其往来书信之类,亦必有可探究者。 洪业年轻时侍奉尊长诗钟雅集,偷偷写了两句,隐含尊重老辈之意,颇获嘉许:“花未开完香不减,春虽老去色犹艳。”尽管洪业已经逝去多年,然而对真正热爱中国文化的读书人来说,他的影响正象诗中所说的花与春一般,余韵不尽。陈毓贤先生在《洪业传》新版自序中说:“汉学在欧美虽属于边缘学科,传统的约束和顾忌都较少,可以客观地审视很多东西,也可以发表些近于荒诞的妙论,有时竟歪打正着。”我这番陬隅之论,不敢自视客观,惟愿一得之愚,歪打偶能正着而已。 (责任编辑:admin) |