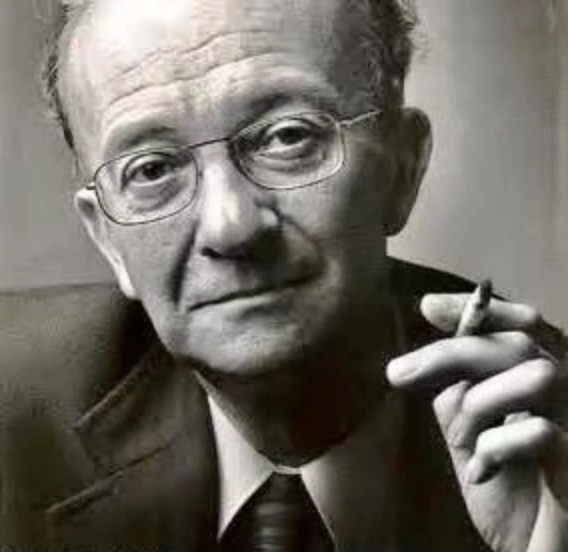

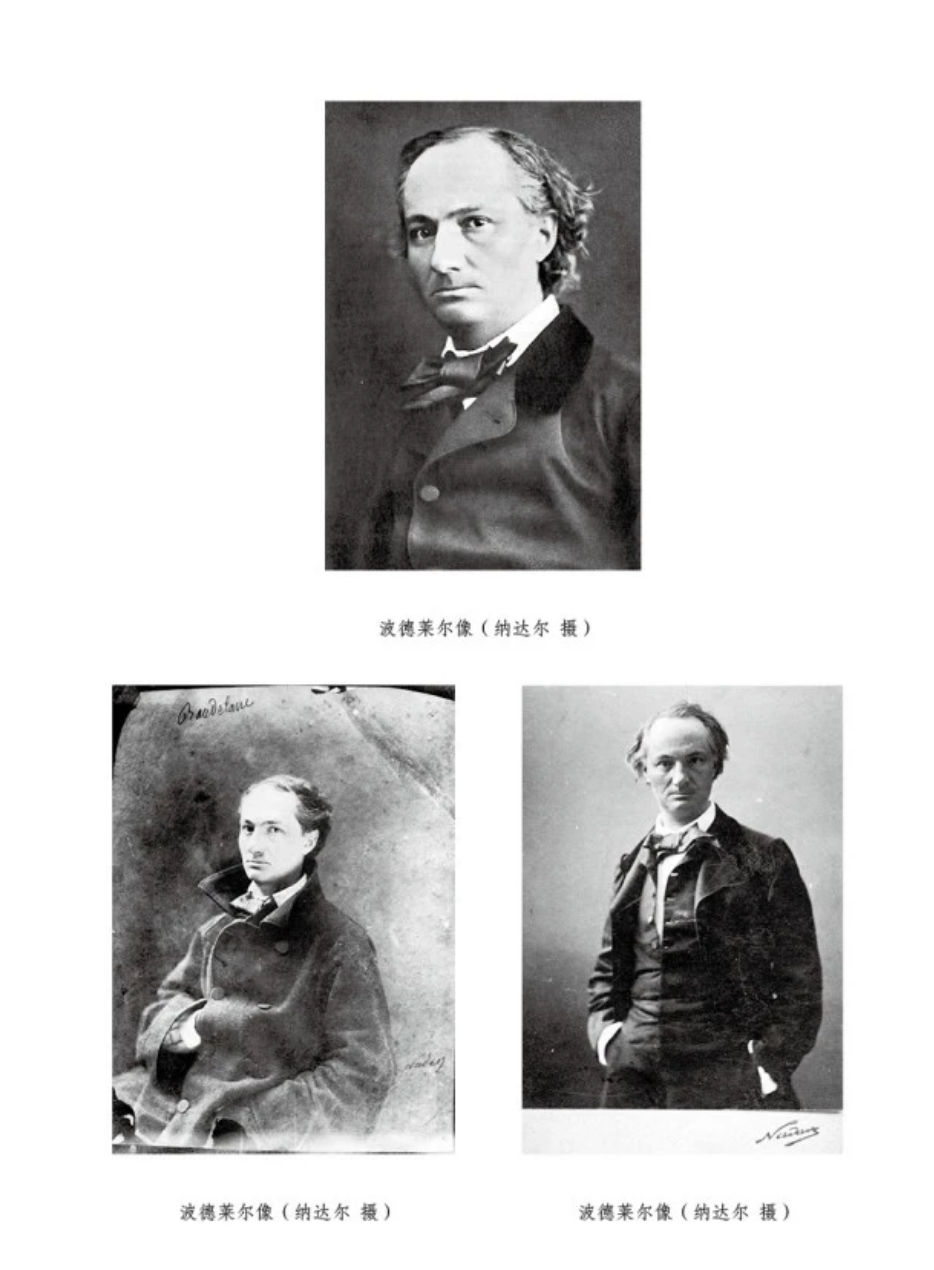

《波德莱尔传》(商务印书馆2021年出版) “波德莱尔在世时一生倒霉。去世了的波德莱尔倒有很大的运气。他这个人那么难以相处,有时候在人际关系上又是那么截然无情,却有着真正的朋友,而且在入墓之后,还出现了别的真正的朋友。他自己营造出来或听任别人打造起来的传奇,在我们眼中,已是他作品的一部分,但这传奇本身又使人产生找回真相的欲望。”在《波德莱尔传》的序言中,作者克洛德·皮舒瓦以《一个世纪之后》为题,开宗明义。  克洛德•皮舒瓦 Claude Pichois 夏尔·皮埃尔·波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire,1821年4月9日-1867年8月31日),法国诗人,象征派诗歌之先驱,现代派之奠基者,散文诗的鼻祖。代表作包括诗集《恶之花》(Les fleurs du mal)及散文诗集《巴黎的忧郁》(Le Spleen de Paris)。今年,是他诞辰200周年。这本法国“七星文库”版《波德莱尔全集》编者皮舒瓦、齐格勒写就的传记,中文精装典藏版由商务印书馆出版发行。  北京大学法语系主任、傅雷翻译出版奖组委会主席董强,作为传记的中文译者,还专门为该书撰写了序言。他的这篇《波德莱尔的圣体匣》读来毫无学究气,反倒像是一位诗人的“小迷弟”,在娓娓道出个人极私密,又迫不及待想同人分享共情的阅读体验。 董强写道,“一般来讲,任何一位爱好文学或曾经爱好文学的人,都会有一个酷爱波德莱尔诗的阶段:夕阳西下时一丝莫名的惆怅,一旦到了不可排解之处,便是波德莱尔式的;中学生瞒着父母偷尝一支雪茄,乃至一支香烟,是波德莱尔式的;少男少女往头发上抹一点儿发胶,将头发染成黄色,是波德莱尔式的;从初次与社会接触时遇到的头一次苦涩体验,到成年时候的彻底幻灭,都是波德莱尔式的……它在我们人生的某个阶段,会一下子罩住我们,因为它与我们的整个世界同形、同疆域;它会一下子照亮我们,因为它与我们的内心与对外在世界的感知同样深邃、同样无垠。” 在董强看来,波德莱尔的诗歌,具有一种人与世界初次交锋时激发出的全部个人意识的强度,“是个人在人生某个意想不到的时刻获得某种经验之后突然瞥见的自生至死的人生全貌,是个体在走出自己身体的躯壳而遇上世界的躯壳时灵魂的震颤与肌肤的战栗。”近日在北京,董强接受了澎湃新闻记者的专访。这位在法国游学旅居十余年的学者,对波德莱尔的体认并非只在纸头上两种文字的转换。恰如他在这本中文版传记序言最后写的那样——译者最可宽慰之处,便是一种期许:也许有那样一些中国读者,在合上此书时,耳畔会响起波氏在《黄昏的和谐》中的诗句:对你的回忆如圣体台在我心中闪耀!  波德莱尔(最右)与艺术家们(方丹-拉图尔的画作)

对话

波德莱尔(最右)与艺术家们(方丹-拉图尔的画作)

对话

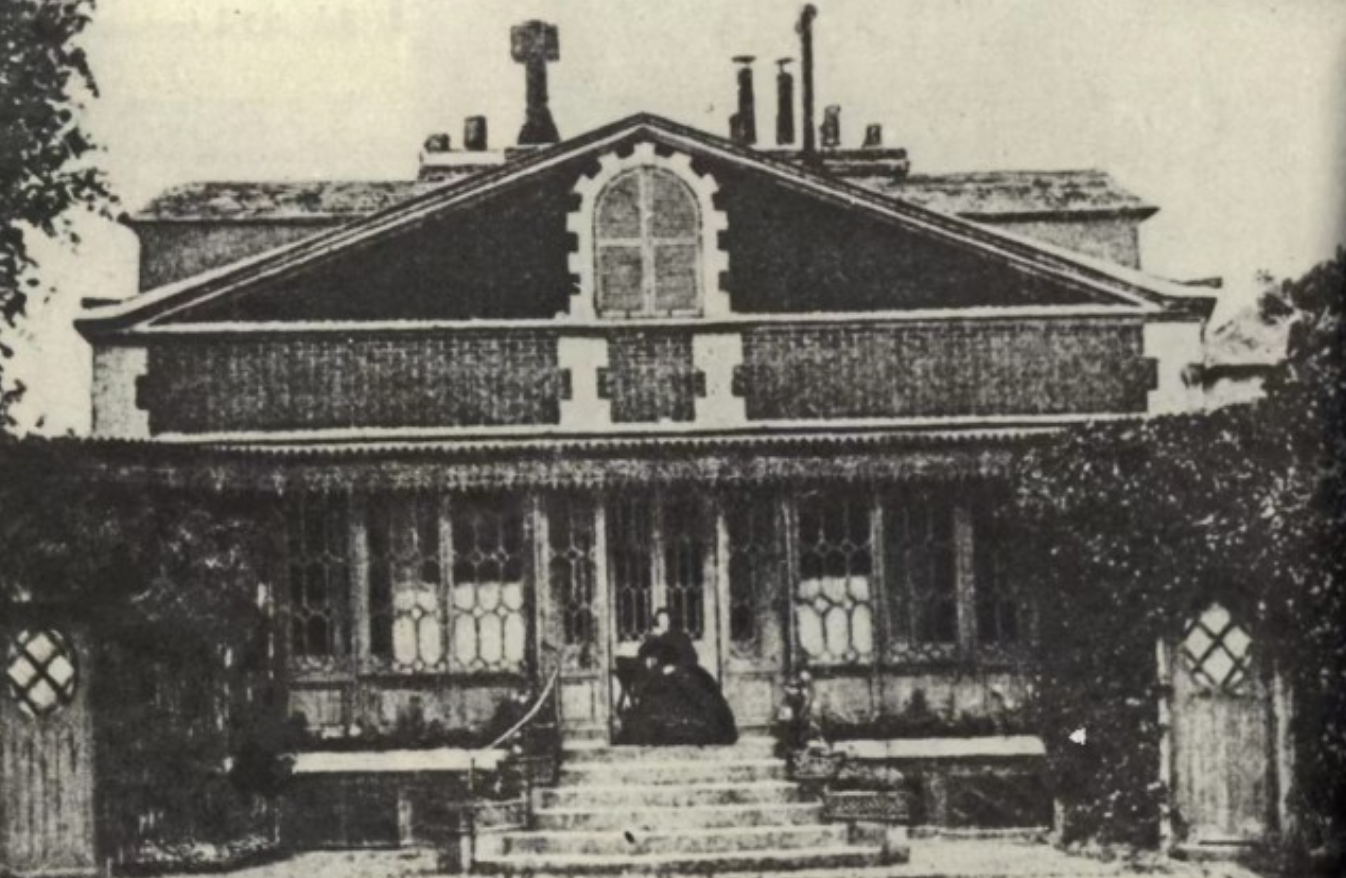

“‘我’跟后世是有关联的” 澎湃新闻:这本传记提到很多有趣的细节,波德莱尔花钱大手大脚,却习惯记账。而这本传记的法国作者皮舒瓦是法国高等商校毕业,还曾经做过会计师。 董强:法国人是喜欢记账的。在记录方面法国人是全世界最较真的,一份房契,里面这栋房子做过什么装修,有哪怕一点细微的改建、更换,都会记录在案。在法国,什么样的资料都能找到,任何东西都要留下痕迹,这是法国人的一个天性。皮舒瓦是商科出身,同时也修了文科,长期在美国教书,所以对英美传记体系非常熟,所以特别强调一些客观数据,拿数字、数据说话,这是英美传记文学的一个特点。法国传记写作会比较强调主观性。 这个传记读起来有的地方会觉得挺单调、平淡,但看完以后,你真的会觉得波德莱尔挺惨的。梅毒是他也是那个时代不少名人的“隐疾”,最终要了他的命;他嘴里的“黑维纳斯”,是一个当年法属殖民地海地的混血儿;他终身未婚,也没有子嗣;他生前是个艺术评论家,喜欢买些画作,但连他自己都知道“好多是赝品”;如果没有生父留给他的遗产,简直不知道该如何度日;他花钱大手大脚,以至于母亲专门找了个监护人,按月给他供给,否则可能早就饿死街头了。说实话,波德莱尔一辈子特别清高,自以为是,可当时很多人并没把他当回事儿。从世俗眼光看,是非常失败的一生。  波德莱尔母亲的家(今已毁)

波德莱尔母亲的家(今已毁)

波德莱尔的母亲在房子前

《波德莱尔传》特别有意思的地方还在于,它写的是波德莱尔,却相当于铺开了当时法国社会的一个长卷,读者能从中窥探到19世纪法国社会的风貌。我们见到的是一座座活生生的城市:巴黎、里昂、翁弗勒尔、布鲁塞尔,甚至留尼旺岛(当时称为波旁岛);一张张生动的面孔,他青年时代的那些朋友,“诺曼底派”,那些文人、艺术家的波希米亚式生活;有谁可以在读到法国帝制时代的杂志出版状况时无动于衷,不莞尔一笑?有谁可以在读到波德莱尔的窘迫生活时,不从中看出法国当时的金融流通体制的一面?中国读者曾经如此钟情法国19世纪的文学,不是没有道理的:我们的思维、体制与道德风俗,在许多程度上与法国的这一时代还有许多共性。

澎湃新闻:传记中为波德莱尔的财务状况辟出专门的章节,我注意到波德莱尔在困顿之际拒绝了政府的补贴,还有一种说法他当年还拒绝加入法兰西学士院。

董强:那只是他作为“布波族”的一种姿态,要的范儿(笑)。实际上,他并不会真的拒绝政府的资助,更不会拒绝法兰西学士院的招徕。这本传记里写得非常清楚,他是想当院士的,主要是为了能在他母亲那里显摆一下,证明自己活得挺好。结果发现实在没有希望,这才作罢。

法兰西学士院是一个非常正统的学术机构,我现在是法兰西学院的终身通讯院士(作为外籍人士。董强2016年当选,是法兰西道德与政治科学院200余年来首位华人通讯院士),所以知道一些“内幕”。巴尔扎克当年也没能进去。他名声很大,很多院士也愿意投他,但因为他欠债太多——我们都知道巴尔扎克躲债主的故事。(评选机制)一共是40名院士,至少要过半出席,也就是现场起码得有21位,且在场院士投票支持必须过半数才可以通过。否则天王老子来了也没用。当时就有一个院士委婉指出,巴尔扎克欠账太多,是个“老赖”,如果哪天债主找到学院门口来讨债怎么办?结果巴尔扎克就没有通过。换句话说,评选过程还是要参考被推选人的“私德”。

波德莱尔在世的时候,很多人都知道他,但他的作品并没有现而今的历史地位。《恶之花》这本书说得直白一点,是得到了比他年轻一辈的人的认可和推崇,但他的同辈并不一定能接受得了。像著名的Mérimée(普罗斯佩·梅里美)看波德莱尔,那简直就是上海人说的“小赤佬”!大批评家圣勃夫也接见过波德莱尔,表面上和和气气,不过是同他打哈哈。文坛很有意思,许多文人之间相轻,古今中外概莫能外。后来魏尔伦、马拉美,特别是兰波对波德莱尔的评价很高,称他是“第一个真正的通灵者”,大家才慢慢地认可了波德莱尔。19世纪的许多大师都是靠后来人认可的。到了19世纪末,罗丹给波德莱尔塑像,那个时候他才真正为大众所接受,已经距他过世二三十年了。

波德莱尔的成就,主要在于他是第一个看到了“现代”的来临。他把自己的一生活成了一个现代性榜样式的人物。后来的人们谈及现代、现代性,都可以从他身上找到源头。我们去看整个文学史,最重要的人都是“源头”,只有处于源头位置的人才能够让世人过了一两百年后还去纪念他。波德莱尔活着的时候,在巴黎的文人小圈子里是都知道他的,但究竟多少人认可他就难说了。尤其是年纪大一点的功成名就的人,很少有人认可他,还自觉和他保持一定的距离,因为他的作品太前卫了,他的行事风格太恣意了。波德莱尔在给母亲的书信里有句话,“我跟后世是有关联的。”这是他一句非常著名的话,也是一语成谶。

澎湃新闻:传记中写到,十九世纪四十年代,波德莱尔的在杂志报刊上发表文章,稿酬计价是,每行1.5个苏。这样的稿酬在当年处于一个什么样的档次?

董强:苏是法国货币非常小的一个概念,相当于咱们的几角钱,1法郎等于20苏。我没有具体计算过当时他这些稿费的购买能力,但总的来说肯定不高。对于当时的文字工作者而言,最赚钱的活计是写戏剧剧本,因为每演一场都能够抽头收钱。后来还是巴尔扎克改变了这个状态,他相当于法国最早的版权协会会长,因为他发现在报刊上的那些连载,刊登完了就没有别的后续收入了,就开始同一帮文人一起呼吁,提出知识产权的重要性。雨果是很有钱的,他就是写戏出名的,连续演出能够得到持续的收入。所以当时只有戏剧家才能做到名利双收,写小说、写诗都是苦哈哈的行当。

和文人相较,当时成功的艺术家、画家也很富裕。波德莱尔之所以写艺术评论,是因为艺术评论的稿费相对高些。他也做翻译,这笔收入相对也比较可观。有时候他也把自己的诗集“一稿多投”,还有时候报社预支了稿费,但他一直在拖稿。波德莱尔从未真正为一家报社专门撰稿,他也没有当记者的耐心和性子,就只能写写艺术沙龙和做翻译挣钱了。和波德莱尔同时代的大诗人奈瓦尔也是被后世认可的,他就是个记者,稿酬是他稳定的收入来源。波德莱尔写的画评多些,但在给瓦格纳的信里,他对于抽象的音乐艺术也有独到的见解,比如他如此形容瓦格纳的歌剧《汤豪舍》:“已经到了最炙热的时候,又来了一根导火索”,“在白色的背景上留下了一道更白的痕迹。”我们看二十世纪至上主义艺术家马列维奇最著名的作品《白中白》,可以说就是在与此呼应。

“波德莱尔同继父间的关系是个谜题”

澎湃新闻:在中文版序言中,你提到老师米兰·昆德拉对传记文学是持否定态度的,为什么?

董强:我的导师米兰·昆德拉是最反对传记的。说白了,他质疑生平与作品的关系。他是不允许别人谈论他的作品以外任何东西的。认为留下的日记、书信和在报刊上发表的文章,都不是“作品”。但我觉得他这个想法太极端了,我们爱上一位作家,自然而然想去了解他的生平,反过来说当你了解了一个作家的生平,也会想去看看他的作品。如果昆德拉没有经历“布拉格之春”,他就写不出《生命不能承受之轻》。传记某种程度上可以视作“非虚构写作”。一部传记写得好很不容易。

澎湃新闻:我注意到法文版作者皮舒瓦已经过世了。在他生前,你们二人是否有过碰面和交流?

董强:2004年的时候,我去见皮舒瓦,他当时是被我的提问感动了,并且把我介绍进了法国文学史协会。我提的问题都是针对他这部传记中的一些原话,他一看我是真看懂了他的书,所以特别热情。比如我们聊到,但凡有波德莱尔的遗物或者相关物品的拍卖,他都会去现场,尽自己财力能买下来的全买下来。后来拍卖商都认识他了,会让他优先去预览。在他家中,就收藏有波德莱尔用过的写字台。遗憾的是,我们那次见面几个月后,他就去世了。而我在很久之后才知道他去世了,因为后来一直没有联系。

澎湃新闻:在你看来,这本传记对于了解波德莱尔的一生,还存在什么未尽或者难言之处?

董强:波德莱尔幼年丧父,他同母亲的关系是非常难以尽述的。尤其是,我们到现在还弄不大清楚,波德莱尔为什么跟他继父之间的关系会闹得那么僵。这也是文学史上的一个悬案。似乎出现了一种不可逆转的“突变”。从某种程度上来说,他继父是当时真正的社会精英,军人出身又做了外交官,最后还成了参议员。波德莱尔小时候对继父是很崇拜的,同时继父待他也非常好,给他提供良好的教育。但他成年后,父子两人几乎变成了仇人,甚至变成了两个敌对的阶层。继父比波德莱尔的妈妈年纪小,娶一个寡妇,还带着两个孩子,他一辈子没有离开她,对她也特别好,结果最后跟波德莱尔的关系却闹得特别僵。

据说,福楼拜和画家德冈两个人有一次去君士坦丁堡旅行,见到了时任法国大使,正是波德莱尔的继父奥匹克。结果,三个人寒暄,奥匹克就问他们法国国内最近有什么新奇的见闻啊?他们就说巴黎出了个波德莱尔,写了本《恶之花》。不成想大使听到这,什么也没说,转身拂袖而去。从这一点就可见他们父子间的关系,可以说是已经势同水火。

波德莱尔这个人确实有前瞻性,他已经进入了另一个世界,人们到了20世纪才能够渐渐意识到他的价值。法国文学后来到了纪德、萨特,等等,基本上都是站在一个非主流的位置上,他们关注那些边缘化的人,让文学的表达变成了一种“批评的”表达。西方文学可以说是从波德莱尔开始,逐渐带有了颠覆性的因子,不再是“歌功颂德”的文学,成为真实表达人的生存状态的文学,甚至是探索人性深渊的文学,这是波德莱尔了不起的地方。

“越重读波德莱尔,越能够体会什么是现代”

澎湃新闻:从中文版序言就可以看出你翻译这部传记时的投入与共情。特别的,你还提到自己在翻译时遇到的一场“意外”,甚至体验到了死亡。

董强:2004年,我在法国和皮舒瓦见面没多久,他就去世了。其实见面的时候,他状态还是不错的,所以世事无常。我那个阶段,心气比较高,觉得中国的法语事业有太多的事可以做,要去做。我当时同时在翻译《西方美术大辞典》,300万字,有时每天要翻译8个小时,一小时两千字。接手《波德莱尔传》时,这本书是60万字,我给自己定下的计划是三个月翻译完,这样才不会影响其他工作的进度。我先是在国内翻译了一半,到了巴黎后翻译另一半,依然是每天8小时的工作量。越往后翻,看到波德莱尔一生的凄凉,心里就越凉。

波德莱尔的母亲在房子前

《波德莱尔传》特别有意思的地方还在于,它写的是波德莱尔,却相当于铺开了当时法国社会的一个长卷,读者能从中窥探到19世纪法国社会的风貌。我们见到的是一座座活生生的城市:巴黎、里昂、翁弗勒尔、布鲁塞尔,甚至留尼旺岛(当时称为波旁岛);一张张生动的面孔,他青年时代的那些朋友,“诺曼底派”,那些文人、艺术家的波希米亚式生活;有谁可以在读到法国帝制时代的杂志出版状况时无动于衷,不莞尔一笑?有谁可以在读到波德莱尔的窘迫生活时,不从中看出法国当时的金融流通体制的一面?中国读者曾经如此钟情法国19世纪的文学,不是没有道理的:我们的思维、体制与道德风俗,在许多程度上与法国的这一时代还有许多共性。

澎湃新闻:传记中为波德莱尔的财务状况辟出专门的章节,我注意到波德莱尔在困顿之际拒绝了政府的补贴,还有一种说法他当年还拒绝加入法兰西学士院。

董强:那只是他作为“布波族”的一种姿态,要的范儿(笑)。实际上,他并不会真的拒绝政府的资助,更不会拒绝法兰西学士院的招徕。这本传记里写得非常清楚,他是想当院士的,主要是为了能在他母亲那里显摆一下,证明自己活得挺好。结果发现实在没有希望,这才作罢。

法兰西学士院是一个非常正统的学术机构,我现在是法兰西学院的终身通讯院士(作为外籍人士。董强2016年当选,是法兰西道德与政治科学院200余年来首位华人通讯院士),所以知道一些“内幕”。巴尔扎克当年也没能进去。他名声很大,很多院士也愿意投他,但因为他欠债太多——我们都知道巴尔扎克躲债主的故事。(评选机制)一共是40名院士,至少要过半出席,也就是现场起码得有21位,且在场院士投票支持必须过半数才可以通过。否则天王老子来了也没用。当时就有一个院士委婉指出,巴尔扎克欠账太多,是个“老赖”,如果哪天债主找到学院门口来讨债怎么办?结果巴尔扎克就没有通过。换句话说,评选过程还是要参考被推选人的“私德”。

波德莱尔在世的时候,很多人都知道他,但他的作品并没有现而今的历史地位。《恶之花》这本书说得直白一点,是得到了比他年轻一辈的人的认可和推崇,但他的同辈并不一定能接受得了。像著名的Mérimée(普罗斯佩·梅里美)看波德莱尔,那简直就是上海人说的“小赤佬”!大批评家圣勃夫也接见过波德莱尔,表面上和和气气,不过是同他打哈哈。文坛很有意思,许多文人之间相轻,古今中外概莫能外。后来魏尔伦、马拉美,特别是兰波对波德莱尔的评价很高,称他是“第一个真正的通灵者”,大家才慢慢地认可了波德莱尔。19世纪的许多大师都是靠后来人认可的。到了19世纪末,罗丹给波德莱尔塑像,那个时候他才真正为大众所接受,已经距他过世二三十年了。

波德莱尔的成就,主要在于他是第一个看到了“现代”的来临。他把自己的一生活成了一个现代性榜样式的人物。后来的人们谈及现代、现代性,都可以从他身上找到源头。我们去看整个文学史,最重要的人都是“源头”,只有处于源头位置的人才能够让世人过了一两百年后还去纪念他。波德莱尔活着的时候,在巴黎的文人小圈子里是都知道他的,但究竟多少人认可他就难说了。尤其是年纪大一点的功成名就的人,很少有人认可他,还自觉和他保持一定的距离,因为他的作品太前卫了,他的行事风格太恣意了。波德莱尔在给母亲的书信里有句话,“我跟后世是有关联的。”这是他一句非常著名的话,也是一语成谶。

澎湃新闻:传记中写到,十九世纪四十年代,波德莱尔的在杂志报刊上发表文章,稿酬计价是,每行1.5个苏。这样的稿酬在当年处于一个什么样的档次?

董强:苏是法国货币非常小的一个概念,相当于咱们的几角钱,1法郎等于20苏。我没有具体计算过当时他这些稿费的购买能力,但总的来说肯定不高。对于当时的文字工作者而言,最赚钱的活计是写戏剧剧本,因为每演一场都能够抽头收钱。后来还是巴尔扎克改变了这个状态,他相当于法国最早的版权协会会长,因为他发现在报刊上的那些连载,刊登完了就没有别的后续收入了,就开始同一帮文人一起呼吁,提出知识产权的重要性。雨果是很有钱的,他就是写戏出名的,连续演出能够得到持续的收入。所以当时只有戏剧家才能做到名利双收,写小说、写诗都是苦哈哈的行当。

和文人相较,当时成功的艺术家、画家也很富裕。波德莱尔之所以写艺术评论,是因为艺术评论的稿费相对高些。他也做翻译,这笔收入相对也比较可观。有时候他也把自己的诗集“一稿多投”,还有时候报社预支了稿费,但他一直在拖稿。波德莱尔从未真正为一家报社专门撰稿,他也没有当记者的耐心和性子,就只能写写艺术沙龙和做翻译挣钱了。和波德莱尔同时代的大诗人奈瓦尔也是被后世认可的,他就是个记者,稿酬是他稳定的收入来源。波德莱尔写的画评多些,但在给瓦格纳的信里,他对于抽象的音乐艺术也有独到的见解,比如他如此形容瓦格纳的歌剧《汤豪舍》:“已经到了最炙热的时候,又来了一根导火索”,“在白色的背景上留下了一道更白的痕迹。”我们看二十世纪至上主义艺术家马列维奇最著名的作品《白中白》,可以说就是在与此呼应。

“波德莱尔同继父间的关系是个谜题”

澎湃新闻:在中文版序言中,你提到老师米兰·昆德拉对传记文学是持否定态度的,为什么?

董强:我的导师米兰·昆德拉是最反对传记的。说白了,他质疑生平与作品的关系。他是不允许别人谈论他的作品以外任何东西的。认为留下的日记、书信和在报刊上发表的文章,都不是“作品”。但我觉得他这个想法太极端了,我们爱上一位作家,自然而然想去了解他的生平,反过来说当你了解了一个作家的生平,也会想去看看他的作品。如果昆德拉没有经历“布拉格之春”,他就写不出《生命不能承受之轻》。传记某种程度上可以视作“非虚构写作”。一部传记写得好很不容易。

澎湃新闻:我注意到法文版作者皮舒瓦已经过世了。在他生前,你们二人是否有过碰面和交流?

董强:2004年的时候,我去见皮舒瓦,他当时是被我的提问感动了,并且把我介绍进了法国文学史协会。我提的问题都是针对他这部传记中的一些原话,他一看我是真看懂了他的书,所以特别热情。比如我们聊到,但凡有波德莱尔的遗物或者相关物品的拍卖,他都会去现场,尽自己财力能买下来的全买下来。后来拍卖商都认识他了,会让他优先去预览。在他家中,就收藏有波德莱尔用过的写字台。遗憾的是,我们那次见面几个月后,他就去世了。而我在很久之后才知道他去世了,因为后来一直没有联系。

澎湃新闻:在你看来,这本传记对于了解波德莱尔的一生,还存在什么未尽或者难言之处?

董强:波德莱尔幼年丧父,他同母亲的关系是非常难以尽述的。尤其是,我们到现在还弄不大清楚,波德莱尔为什么跟他继父之间的关系会闹得那么僵。这也是文学史上的一个悬案。似乎出现了一种不可逆转的“突变”。从某种程度上来说,他继父是当时真正的社会精英,军人出身又做了外交官,最后还成了参议员。波德莱尔小时候对继父是很崇拜的,同时继父待他也非常好,给他提供良好的教育。但他成年后,父子两人几乎变成了仇人,甚至变成了两个敌对的阶层。继父比波德莱尔的妈妈年纪小,娶一个寡妇,还带着两个孩子,他一辈子没有离开她,对她也特别好,结果最后跟波德莱尔的关系却闹得特别僵。

据说,福楼拜和画家德冈两个人有一次去君士坦丁堡旅行,见到了时任法国大使,正是波德莱尔的继父奥匹克。结果,三个人寒暄,奥匹克就问他们法国国内最近有什么新奇的见闻啊?他们就说巴黎出了个波德莱尔,写了本《恶之花》。不成想大使听到这,什么也没说,转身拂袖而去。从这一点就可见他们父子间的关系,可以说是已经势同水火。

波德莱尔这个人确实有前瞻性,他已经进入了另一个世界,人们到了20世纪才能够渐渐意识到他的价值。法国文学后来到了纪德、萨特,等等,基本上都是站在一个非主流的位置上,他们关注那些边缘化的人,让文学的表达变成了一种“批评的”表达。西方文学可以说是从波德莱尔开始,逐渐带有了颠覆性的因子,不再是“歌功颂德”的文学,成为真实表达人的生存状态的文学,甚至是探索人性深渊的文学,这是波德莱尔了不起的地方。

“越重读波德莱尔,越能够体会什么是现代”

澎湃新闻:从中文版序言就可以看出你翻译这部传记时的投入与共情。特别的,你还提到自己在翻译时遇到的一场“意外”,甚至体验到了死亡。

董强:2004年,我在法国和皮舒瓦见面没多久,他就去世了。其实见面的时候,他状态还是不错的,所以世事无常。我那个阶段,心气比较高,觉得中国的法语事业有太多的事可以做,要去做。我当时同时在翻译《西方美术大辞典》,300万字,有时每天要翻译8个小时,一小时两千字。接手《波德莱尔传》时,这本书是60万字,我给自己定下的计划是三个月翻译完,这样才不会影响其他工作的进度。我先是在国内翻译了一半,到了巴黎后翻译另一半,依然是每天8小时的工作量。越往后翻,看到波德莱尔一生的凄凉,心里就越凉。

波德莱尔在工作(油画)

可能是由于连续的工作,大脑缺氧——我当时在巴黎住的房子不大,桌子也不像是个书桌,椅子还特别高——突然某个时刻,我“咣当”一下就晕倒,摔倒在地上了。那是我唯一的一次濒死体验,感觉坠落到了一个特别深邃的深渊里,自己不停地往下掉。这时有一个声音告诉我,“要是碰到底,你就死了。”结果在碰到底之前,我醒了,强撑着往床上去躺,一沾着枕头那个晕眩感又来了,还是觉得整个身体在往下掉。

波德莱尔在工作(油画)

可能是由于连续的工作,大脑缺氧——我当时在巴黎住的房子不大,桌子也不像是个书桌,椅子还特别高——突然某个时刻,我“咣当”一下就晕倒,摔倒在地上了。那是我唯一的一次濒死体验,感觉坠落到了一个特别深邃的深渊里,自己不停地往下掉。这时有一个声音告诉我,“要是碰到底,你就死了。”结果在碰到底之前,我醒了,强撑着往床上去躺,一沾着枕头那个晕眩感又来了,还是觉得整个身体在往下掉。

波德莱尔的书桌(巴黎市历史图书馆藏)

波德莱尔的书桌铭牌(巴黎市历史图书馆藏) 我在巴黎翻译这本书的住宅,离波德莱尔的出生地很近。他出生在巴黎6区的奥特菲伊街,离我当时的住地就两条街。我住的地方是著名音乐家圣-桑的出生地。作为译者,翻译书最大的快乐就是能跟作者聊一聊,去书里提到的地方走一走。当你带有一定的觉知,即便是走在一条陌生的街巷,你也能马上意识到,哎,这里当年波德莱尔曾经来过。这样你会觉得和他,同巴黎,甚至和这个世界都更亲近了,你再也没有异乡人的感觉了,它成为你生命的一部分。反倒是有一次,我在序言中也写到了,去翁弗勒尔寻找波德莱尔曾经居住过的地方。在当地旅游服务中心,我问一位实习生小姑娘,“波德莱尔的故居在哪里?”没想到她抬起头来一脸懵懂,反倒问我,“波德莱尔?这个名字怎样拼写?”那一瞬间,我真以为自己听错了?!这感觉就像是你到了绍兴,问当地的年轻人,鲁迅故居在哪?结果他竟然都不知道谁是鲁迅。

董强寻访波德莱尔居住过的地方

董强在巴黎翻译《波德莱尔传》时的照片 另外,波德莱尔刚继承遗产的时候,他和女友搬到了巴黎的圣路易岛上。那里现在是巴黎的富人区,都是特别高的老房子。波德莱尔在圣路易岛上生活了很长的时间,在那买画,晚上和一帮哥们儿嗨。我记得在翻译这本传记的时候,也经常去圣路易岛。散步就去了。我对巴黎是特别熟悉的,在那生活了近10年,大街小巷都特别熟悉。朋友去巴黎,我通常都会嘱咐一句,你如果走丢了给我拍个照,微信发给我,看照片我就知道你是在哪儿,告诉你怎么走(笑)。翻译一本书对我来说最大的乐趣之一,就是能够去这些和书里面人物、事件相关的地方走走转转。

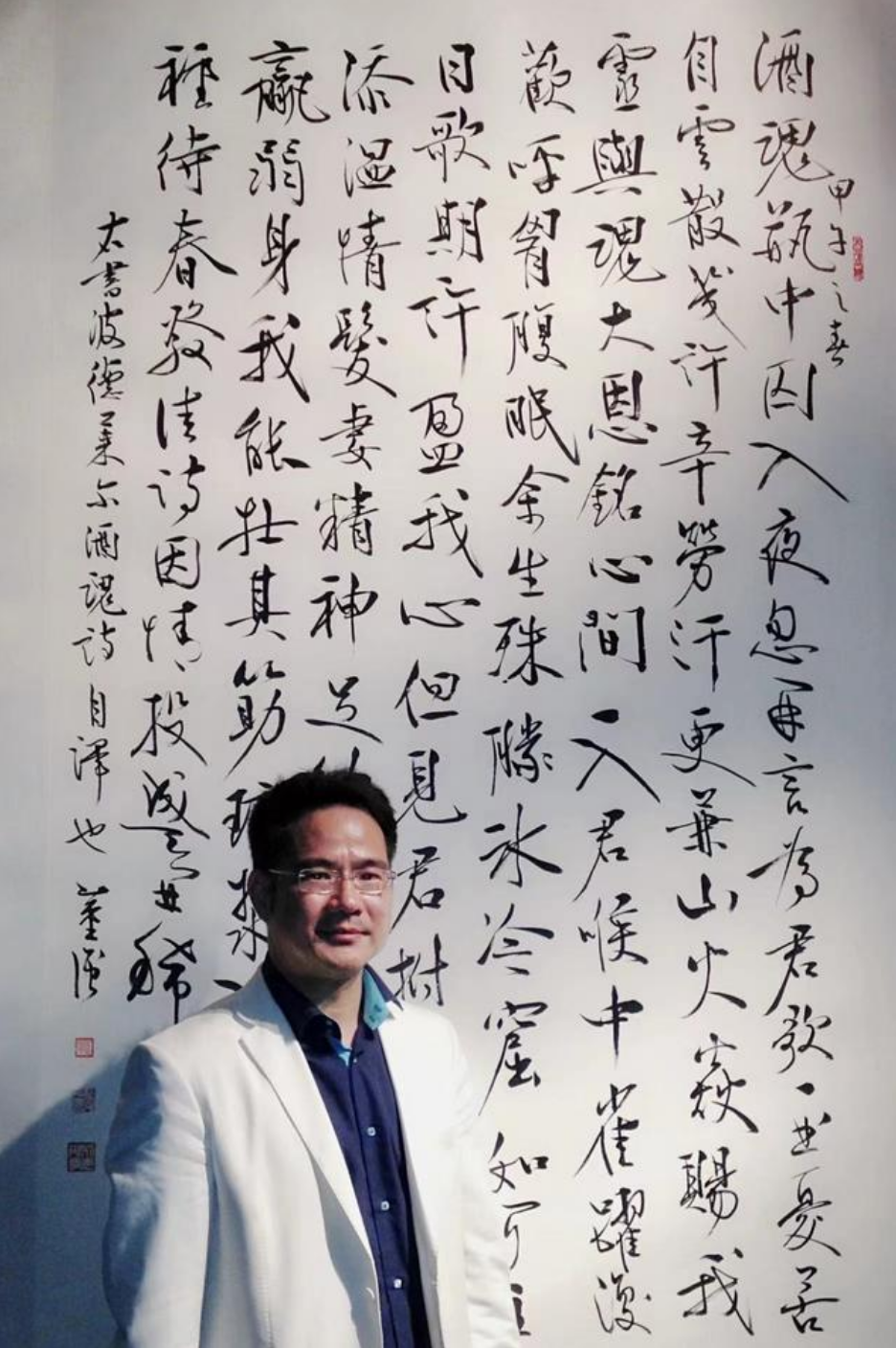

以波德莱尔命名的街(在翁弗勒尔) 澎湃新闻:自传对于诗人而言,可以说是一种“观照”。同样,作为译者,能不能回忆下自己当年在法国的游学生涯? 董强:应该说我在法语圈里面是一个非常幸运的人。1983年进入北大,我对学法语很有兴趣,而且一发音就没有任何口音,外教都认为我之前学过法语。1988年,我公费留学,到了巴黎,人家都以为我是在巴黎唐人街长大的。到了法国以后就发现,原来世界这么大。别的同学都是跟着导师写东西,做完博士论文,三五年就回来了。我觉得要做一个基础性的“重读”,把法国中学生的教材拿过来学一遍。然后整个巴黎的大学,我发现什么有意思的课程,都会去旁听、记笔记。当时我住的地方只有五六平米,就像是个亭子间,站都站不直,权当每晚睡觉的地方。早上出门坐地铁,一天可以跑四个大学,听三四位教授的课,直到晚上十点才回到家。当年的游学经历可以说为我打开了一扇大门。  董强《酒魂》的竖版(在巴黎展出时所摄)

我当年喜欢在巴黎泡书店,给自己定的计划是每天看一本法语原版书,一部法国或者外国的电影。基本上零花钱都用来看电影了,在书店因为总是只看不买,还被店员赶出来过。蓬皮杜中心是我经常去的地方,看书吃饭看电影,一整天都可以泡在那。大概这样过了5年。这5年是我终身受益的。我对法国、法国文化的认识不仅仅是从书本上习得的,而是尽量融入到法国社会之中。虽然经常几乎身无分文,但活得很潇洒。有时站在巴黎街头,我总觉得无家可归,仿佛身处世界的一个迷宫之中。这时候我就会想到波德莱尔,时不时读两首他的诗,愈发对他有所认同。我的博士论文,写的是法国诗人、画家亨利·米修,他可以说是二十世纪的、现当代的波德莱尔。我写成的博士论文厚厚一沓,答辩的时候,老师们说我已经成了全球研究米修的最好专家之一。

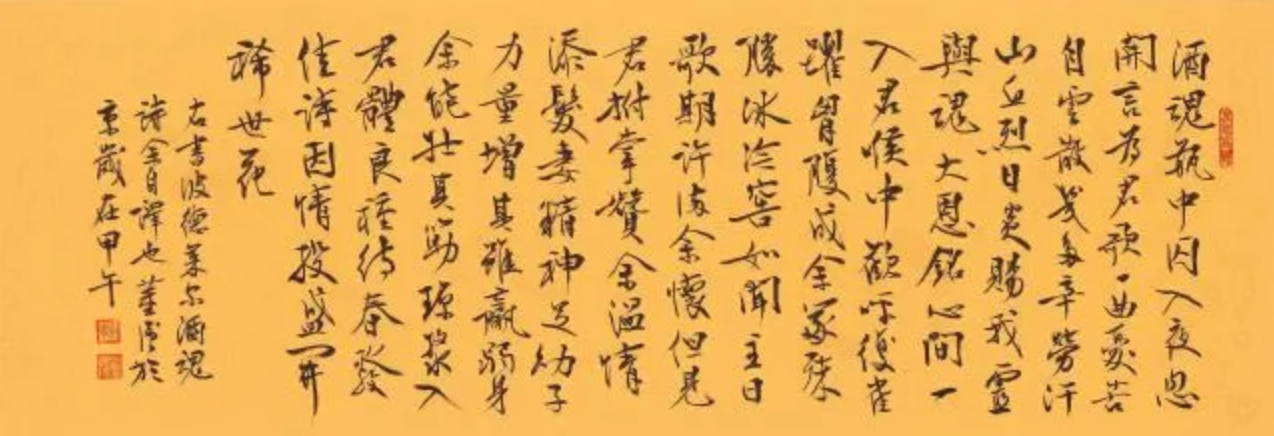

后来我的同学大部分都改行了,很多人成了法国企业在华的首代之类的,但我就是坚定了读书的道路。当时我给米兰·昆德拉和勒克莱齐奥都去信自荐,后来我成了昆德拉的学生,和勒克莱齐奥则成了三十年的朋友,我们刚刚合著了《唐诗之路》。在波德莱尔的生活和诗作中,酒是不可或缺的。李白也好酒,杜甫说他是“李白斗酒诗百篇,长安市上酒家眠”嘛。我把波德莱尔的《酒魂》这首诗翻译成了中文,不是白话文,而是试着译成“西情东韵”的五言诗:“酒魂瓶中囚,入夜忽开言。为君歌一曲,忧苦自云散。”

董强《酒魂》的竖版(在巴黎展出时所摄)

我当年喜欢在巴黎泡书店,给自己定的计划是每天看一本法语原版书,一部法国或者外国的电影。基本上零花钱都用来看电影了,在书店因为总是只看不买,还被店员赶出来过。蓬皮杜中心是我经常去的地方,看书吃饭看电影,一整天都可以泡在那。大概这样过了5年。这5年是我终身受益的。我对法国、法国文化的认识不仅仅是从书本上习得的,而是尽量融入到法国社会之中。虽然经常几乎身无分文,但活得很潇洒。有时站在巴黎街头,我总觉得无家可归,仿佛身处世界的一个迷宫之中。这时候我就会想到波德莱尔,时不时读两首他的诗,愈发对他有所认同。我的博士论文,写的是法国诗人、画家亨利·米修,他可以说是二十世纪的、现当代的波德莱尔。我写成的博士论文厚厚一沓,答辩的时候,老师们说我已经成了全球研究米修的最好专家之一。

后来我的同学大部分都改行了,很多人成了法国企业在华的首代之类的,但我就是坚定了读书的道路。当时我给米兰·昆德拉和勒克莱齐奥都去信自荐,后来我成了昆德拉的学生,和勒克莱齐奥则成了三十年的朋友,我们刚刚合著了《唐诗之路》。在波德莱尔的生活和诗作中,酒是不可或缺的。李白也好酒,杜甫说他是“李白斗酒诗百篇,长安市上酒家眠”嘛。我把波德莱尔的《酒魂》这首诗翻译成了中文,不是白话文,而是试着译成“西情东韵”的五言诗:“酒魂瓶中囚,入夜忽开言。为君歌一曲,忧苦自云散。”

董强翻译、书写的《酒魂》(横版)

澎湃新闻:最后一个问题,波德莱尔在“后现代”语境下过时了吗?

董强:波德莱尔是现代的起源。如果现代终结了的话,那他可能也不会显得那么重要了。当下人们说进入了后现代,甚至后现代也早过去了……你可以做出自己的选择,那就是,你还相不相信现代?如果你认为自己依然是一个现代人,而且从根本上是一个现代人,那么,波德莱尔对你就还是有意义的。“现代”就是波德莱尔开启的,如果你认为20世纪的那些作家是有价值的,那么,波德莱尔就是有价值的。而且,你越重读波德莱尔,就越能够体会什么是现代。什么是“后现代”?就是原先的价值体系被打翻了,各种时代并存。但现代依然是个明晰的走向,尽管我们进入了21世纪,难道我就同20世纪彻底割裂了吗?不可能的。

坦白讲,现在我去读波德莱尔的诗作,也会觉得有些东西离我很遥远了。但你去读他《黄昏的和谐》,读他的《通感》(又译《契合》),等等,那些诗句其实就像是“床前明月光”一样,它们已经进入到了人类共通的情感,依旧会打动你的心灵。

董强翻译、书写的《酒魂》(横版)

澎湃新闻:最后一个问题,波德莱尔在“后现代”语境下过时了吗?

董强:波德莱尔是现代的起源。如果现代终结了的话,那他可能也不会显得那么重要了。当下人们说进入了后现代,甚至后现代也早过去了……你可以做出自己的选择,那就是,你还相不相信现代?如果你认为自己依然是一个现代人,而且从根本上是一个现代人,那么,波德莱尔对你就还是有意义的。“现代”就是波德莱尔开启的,如果你认为20世纪的那些作家是有价值的,那么,波德莱尔就是有价值的。而且,你越重读波德莱尔,就越能够体会什么是现代。什么是“后现代”?就是原先的价值体系被打翻了,各种时代并存。但现代依然是个明晰的走向,尽管我们进入了21世纪,难道我就同20世纪彻底割裂了吗?不可能的。

坦白讲,现在我去读波德莱尔的诗作,也会觉得有些东西离我很遥远了。但你去读他《黄昏的和谐》,读他的《通感》(又译《契合》),等等,那些诗句其实就像是“床前明月光”一样,它们已经进入到了人类共通的情感,依旧会打动你的心灵。

让娜·杜瓦尔,波德莱尔的情妇(纳达尔的摄影)

让娜·杜瓦尔,波德莱尔的情妇(纳达尔的摄影)

(《波德莱尔传》本文图均为受访者提供) (责任编辑:admin) |