|

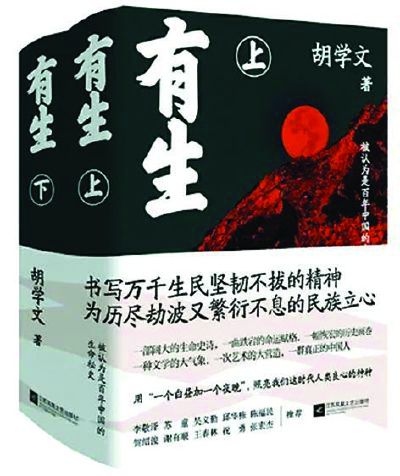

关键词:胡学文 《有生》  为百年中国作传,这是一位作家的雄心。胡学文的长篇小说《有生》在一位女性一个白天和一个夜晚的讲述中勾勒百年中国人的生命史,在历史和当下的连结中探讨我们恒常面对的问题:生死、情感、欲望。这也是一位文学之途的多年跋涉者对自身写作的一次检阅,胡学文将其对于文学的观念,对于历史与人、乡土与社会的种种思索安放在这部厚重的作品中。 诚如评论家李敬泽所言,现代以来的中国文学中,民族寓言、家族史诗如群山连绵,胡学文偏向群山而去。为什么偏向群山进发?于胡学文而言,答案并不复杂,“乡土文化在告别曾经的辉煌,几乎不可逆转。我只是试图在文学中将其部分复活,也只有家族百年的作品可以承载或部分承载。”已有的书写中,或侧重启蒙,或侧重政治,或侧重风俗,或侧重人性,或侧重文化,而他有意选择了混杂,“在混杂的同时过滤,凝视最终的沉淀”。 “我写的是生和活,生是开端,活是过程。”胡学文将生与活分置而列,这也是“有生”的内核所在,生与活是人的本质。“人如镜子,一切皆可映照,皆有痕迹。但从镜子中却抓不到。生之艰辛,才有人之强韧,那是更为清晰的镜子。” “我试图在文学中将乡土文化部分复活。” 记者:不妨从《有生》的写作初衷开始这个访谈。你提到,一直想写一部表现家族百年的长篇小说,某种意义上这是一个写作者的雄心。我好奇的是,为什么是家族式小说?自然,家族式小说的内部和外延所能展开的东西是巨大的,如历史、生存、人性、现实、生活……但同时这样的作品也并不少见,这必然带来一个问题:为什么仍然选择了这个主题?写作多年,它承载着的是否是你对自身的某种诉求? 胡学文:这要从三方面说起。首先是文学方面,古今中外,家族百年式的小说并不鲜见,正如李敬泽先生所言,群山连绵。向群山进发自然是冒险行为。但我愿意尝试。写作就是冒险,冒险才有快乐。家族百年式的小说不是每部都可圈可点,但魅力持久光彩夺目的也多有。那是文学的高峰,足可高山仰止。写作者首先是阅读者,阅读的趣味、审美时有变化,有的作品年轻时喜欢,中年之后就淡了;相反,有的作品年轻时并不怎么在意,中年之后却又被吸引。有些作品,每次读都有不同的感觉,比如《包法利夫人》。而那些高峰似的作品,二十岁时我迷恋,三十岁时依然迷恋,四十岁时依旧,我相信十年二十年之后依然能够吸引我。作为一个写作者,我说不清自己何时生出这样的梦想,能说清的是,这是一个写作者的梦想:我要写一部这样的作品。成功与否不论,写出来再说。而且,如你所言,家族百年式的小说内涵和外延所能展开的空间无限,历史、生存、人性、现实……或纵或横,或纵横兼顾。但每个写作者都不会亦步亦趋,总要有所创新。而且,就文学的空间而言,同样的题材,丢开叙述手法不说,其所埋设的内蕴绝不会相同,阐释的方向也绝不会一致。所以,虽然冒险,但值得尝试。 第二,我是在乡村长大的,家族印记如影随形。我祖父辈兄弟姐妹九人,其中每一支,比如我的祖父祖母,生有兄弟姐妹九人,即我的父辈。到我们兄妹一代,共有三人。但算上堂兄弟姐妹,也有几十人。从祖父一辈到我们这一代,人丁近二百,若算到曾祖就更多了。也就数代而已,我未见过曾祖,父亲时常提起。我这么讲,并非证明自己家族繁衍能力多么强盛,可以说,整个中国繁衍能力都是强盛的。以我家举例,只是想说明家族的影响。因为是一个家族,其中一个人的命运,会不同程度地对其他人产生影响,有时甚至能改变他者命运。家族如一张巨大的网,每个人都是网上一个结,特别是在过去,不可能独立成个体。 我们家族没有家法族谱什么的,却有整体的性格特征,这种特征除了基因,自然更多是外部的影响,历史的、社会的、伦理的。家族是亲近的,但也容易生龃龉,有这样那样的矛盾。若写出来,要几百万字了。我至今尚没有把自己家族写进小说的念头,但家族作为一个概念,作为一个印记,对我的影响可谓深巨。我对家族小说着迷,该有这个因素的影响。 第三,中国文化的根脉在乡村,至少是最发达的一支。现代化的冲击,乡土文化萎缩,甚至崩塌、消失,痛惜哀叹或冷漠无视,乡土文化在告别曾经的辉煌,几乎不可逆转。我只是试图在文学中将其部分复活,也只有家族百年的作品可以承载或部分承载。另外,我还发现一个有趣的现象,某些文化习俗已然不见,而早已消失的习俗却又萌芽,令人惊奇也令人思考。或许,这些古老的习俗并未真正消失,而是处在休眠状态。很难说得清楚,而说不清楚的也只能通过文学的方式表达。 记者:《有生》的篇幅无疑是巨大的,也是厚重的,如何结构它必然成为一个难题。后记中提到,找到《有生》现在的“伞状结构”,于你而言并不算容易,而它产生的效果,评论家们以“空灵又厚重”来概括。意即是说,以祖奶的回忆展开故事是一种意识流,在这条主线又嫁接进其他人物的意识流片段,生活的艰难和不堪以超越性的方式表现。如今再回过头来看这个结构,你认为它确否表达出了您想要表达的? 胡学文:有的评论家称为树状结构,百岁祖奶是粗壮的树干,其它人物更像枝叶,祖奶把他们引渡到人世,他们从生到生命终止的过程中面临困境亦要向祖奶倾诉,是一种精神滋养。树状结构这个观点我亦认可,也挺好。就精神滋养,我定义为伞状结构时也考虑到了。上部单章是祖奶,双章是其它人,下部单章是其他人,双章是祖奶。这么安排当然是有意的,以祖奶开始,以祖奶结束,有生发与收束之意。读者或许不在意这些细节。于我,这不仅仅是形式上的安排,也有题旨方面的思索。作为长篇小说,我认为结构甚为重要,所以脑里要有整体概念。写作完成之后,“伞状”或“树状”倒没那么重要了,重要的是那些想要表达的是否实现。 单就结构而言,我个人作这样的尝试,感觉还是很有意义。就表达而言,我想应该分为两部分,清晰和混沌的或曰模糊的。一部小说要表达什么肯定是清楚的,不然就没有写作动力,作品也会失去意义。但更重要的是混沌模糊的部分,这不仅意味着小说的意义,还意味着小说的魅力和生命力,后者是更大的意义。从这个角度上讲,想得太过清晰太过明确,反而不好。所以要有清晰的,更要有混沌的。如果从比例上来讲,前者占比三分之一,后者占比三分之二或更多些。踏花归来马蹄香,足矣。我认为优秀的小说不是提供和阐释了什么,而是提供了足够的阐释空间。当然,这空间,这个无,需靠有来制造,这个道理,其实每个写作者都明白。但每个人的技法不同。 回到你刚才的问题,明晰部分而言,这个结构把我想说的表达了,也就是说,那个“有”立起来了,只是不知是否结实。比如祖奶的三个子女,乔秋乔冬乔枝,每个人都和时代发生这样那样的碰撞。怎样去复述他们的命运,怎么描述其内心感觉,起先我想详细叙述,但感觉太过繁琐和沉重,不仅是篇幅问题,这样显得笨拙,容易流于套路。可太简又不行,要写百年,历史就不能脱节,所以我采取以斑窥豹的方式,而且让那个斑尽可能小,但必须醒目。而混沌的部分我不清楚,那个空间究竟有多辽阔,这需要评论家和读者评定,亦需要时间证明。 “文学是湿润的历史,是用有限触摸无限。” 记者:《有生》的一个突破是以祖奶乔大梅的视角展开叙述,让小说叙事有了一种的新的内涵和记忆。她的百年人生和接生婆的身份,这个人物身上的象征和隐喻意味不言而喻。你提到曾想用鬼魂叙述,但最终选择了这个不能说不能动但却听觉灵敏的人物,应该有不同的意味。 胡学文:于小说而言,视角不仅仅是把故事叙述出来,在技法之外,还有这个视角所蕴含的意味。《我的名字叫红》是我喜欢的一部小说,与叙述视角大有关系。虽然多声部叙述在福克纳《我弥留之际》等一些作品中早有运用,但奥尔罕·帕慕克笔下如此多的声部,还是让人感觉到立体美。鬼魂叙事在大作家那里也早已运用,我很喜欢,神秘而又自由,与全知视角无异,但比第三人称的全知视角更有趣味。所以构思《有生》时,我设想的叙述视角就是鬼魂。七八年前,我即在本上写下第一个句子“我躺在黄土中,但我的耳朵依然好使。”但因为没有构思成熟,诸多问题没有解决,期间读小说,看到许多鬼魂叙述的作品,颇有泛滥之势,鬼魂叙述突然就失去了吸引力。我想这个人一定要活着,百岁老人,历经风云变幻,由她坐在角落娓娓道来。这样就容易得多,但太容易反不能激发写作热情。写作总要寻求特别嘛,所以要设定难度。于是,我改为不会说不会动却能思考,第一个句子就改成现在这样“我已是半死之人,但我的耳朵依然好使。”一方面叙述有了些难度,比如伞骨人物和祖奶就不能对话,她无法表达自己的态度,但我发现无言反有了另一种意味。 祖奶这个人物就我能说清或我能设想的而言,有这么几层意思。她是多重身份,女儿、妻子、母亲、接生婆。身份之外,她的性格、她对人生的态度也对寻常人有所启示。生是小说的主题之一,而作为接生婆的祖奶,接生过一万两千余人,没有比她作为视角人物更合适了,其既是生命的引渡人,又是生命初始的见证者,由其叙述自然有不同寻常的意义,比如可信度。再者,小说的时间跨度百年,作为百岁老人,既有亲历又有感受,女性对历史的参与度要弱一些,这正是我需要的。任何人感知的历史都是有限的,我要的也正是这有限。文学是湿润的历史,是用有限触摸无限。作为女性,作为历史地位和文化群体的弱者,却是生命史上的强者,她会有别样的体验和认知。第三,女性更敏感,无论是历史重负还是个人遭际,女性的感受更容易引起共鸣。而其生之坚韧,生之豁达也更令人众生折服。祖奶的性格和人生哲学是经过一次又一次磨难、一次又一次艰难之后形成的。每次遭遇之后,她均有所感悟。至于祖奶这个形象所包含的其它意味,需要他者阐释。 记者:而“伞骨”上的几个人物,如花、喜鹊、毛根、北风、罗包等人,他们陷在不同的困境中,勾画出了人的不同侧面,也呈现了生活的本质。也正是在这个意义上,《有生》是一部个人微历史,但事实上,你似乎无意于具象的历史讲述,而更侧重于人的生命状态的表达,却恰恰表达了历史的某一种本相:人的生存史,历史、现实、个人以及它们的内在关系自然包孕其中。 胡学文:确实,我更侧重写生,生之艰辛,生之坚韧,生之壮美。但历史也是不可或缺的,因为历史的走向和变化甚至某个历史事件都会影响波及到个体。如果离开历史现实写人,那就是空中楼阁。我追求的是历史与现实的结合,既有历史叙述,又有当下呈现。这就要涉及到写历史的方法。我当然不打算写成历史小说,也无意把其中一段截取出来,放大讲述。历史只是作为背景,但这个背景不是虚无飘渺,而是真实的存在。小说从清末至20世纪初,至伪蒙疆政府,至中华人民共和国成立、改革开放,直至新世纪之后,百年的跨度,每个节点对个人命运都有所波及。但在叙述中,我没有把历史具象化,虽然是真实的存在,可依然作为背景处理。既然非重点,就没有必要浓墨重彩,以免喧宾夺主。人是小说的核心,作为背景的历史是人的窥视。 在现实部分,如花、喜鹊、毛根、北风、罗包,几个人各自的经历不同,遭遇不同,性格不同,但大的历史背景是一样的,所以更没必要聚焦,而且这方面的小说也多,我的重点还是写他们各自的生活,那些生活如何影响、改变着他们的命运。这样,历史与现实比较着读,即略去影响、波及到个人命运的历史环境,确实是生存史、生命史。历史,如果不涉及政治的社会的风俗的层面,生命史和生存史就是其本相。 历史、现实与个人的内在关系自然是通过人物的命运来呈现,这是柔软的却是更有说服力的。人如镜子,一切皆可映照,皆有痕迹。但从镜子中却抓不到。生之艰辛,才有人之强韧,那是更为清晰的镜子。 “写透乡土,才有可能探讨并放大生与死的问题。” 记者:你在一个访谈中说,以生和活的链条作为内在结构。那么,在《有生》里它们是如何进行的?更进一步的,生、活、死是这部小说的关键词,祖奶的一生都是在对抗死亡,人们奋力地生、活着,可不可以理解为,“有生”这两个字统领的小说内核正在于此? 胡学文:长篇小说的结构至为重要,除了外在的形式结构,还需有内在的思想结构。一部长篇几十万字甚至上百万字,仅有形式结构,只能建造一座文字大厦,是材料的堆叠与组合,而内在的思想结构则是有机的凝结。所谓的思想,不是几句话十几句话可以概括的。《有生》的历史与现实只是不同时间的外衣。我试图剥除外衣,寻找彼此深层次的联系或关系。祖奶是生命的引渡者,“天地之大德曰生”,祖奶未必知晓这句话,但其所作所为可谓大德。用乡土话讲,是积德。她曾看见黄师傅脑顶的红光,自然这是小说的隐喻和象征。在我心中,那就是德的一部分。生命是一个完整的过程,从生到老直到去世。这个过程,就是活的过程。活着,总会遇到这样那样的麻烦,经历各种各样的烦恼与苦痛,陷于不同的困境。这是活的代价,唯此才可能活得明白、通透,对生命有所感悟。这个过程,评论家王力平称之为自渡。即便是自渡,他们也需要从祖奶那里寻求安慰,释疑解惑,我认为这是精神滋养,这就是生和活的关系。 生、活、死贯穿祖奶一生,不是坎坷可以涵盖。她见证着生,也见证着死,但苦难和死亡未能击倒她,未能将其毁灭,反让她越发坚韧。她对抗死亡的方式便是生。生的能力于她是强盛的,于整个民族都是强盛的。中国人口在历史上大起大落,战争、瘟疫、饥饿都曾肆虐中华大地,但中华民族生之能力亦令人惊喜,命运多舛,而生生不息。祖奶是其中典范,“有生”统领的小说内核也正在此。 记者:评论家丁帆定义你是“中国乡土社会最后的觉察者”,评论家孟繁华认为《有生》集中体现了你在乡土书写方面的积累和与众不同,但也有评论者认为,《有生》远不能以乡土小说来概括。在我看来,《有生》的面貌是更为复杂的,乡土只是它的一个基底。 胡学文:我是写了乡土,但我想更进一步,试图探讨剔除历史、社会等因子,人的生死与精神等方面深层次的问题。人活在世,必定处于某个历史周期,剔除是可笑的,是个伪命题。人的生死、精神与所处的时代定然有割不断的联系,我说的剔除是暂时忽略,将后者放大。生死是文学的永恒主题,不会过时。乡土有一天或许会消失,或者不被关注。现代化进程如此迅速,这是完全可能的。但生死就不同。只要人类存在,必须面对生死和精神命题。当然,探索这些问题,不能在一个虚设的背景上,所以聚焦乡土,写乡土的如蚁人生。写透乡土,才有可能探讨并放大生与死的问题。若想树木参天,须精耕细作树木生长的土地。所以,我设定的目标,写乡土,但不仅仅是一部乡土小说。 “经验是重要的,但更重要的是作家的想象和思想。” 记者:这或许牵涉到一个问题:小说中贯穿始终的蚂蚁乱窜,人变乌鸦、喜鹊的神秘主义,以及一些现代手法,这让人有一种阅读感受,无论作家的生活经验集中在何处,它们在小说中如何被作家唤醒才更为重要,它们需要被丰富和重新编码生长出新的生命力,因此作家的想象、思想才更为重要。 胡学文:你说得非常好,经验是重要的,但更重要的是作家的想象和思想,特别是在一个生活同质化的时代。我举个例子来说明。因为要写一篇文章,最近我重新阅读《静静的顿河》,这部巨著曾令我迷恋,现在重读,依然吸引我,但吸引力不如先前那么大了,除了叙述方面的缘由,我想是整部作品未能给予我想要的。而福克纳《喧嚣与骚动》每次阅读都如同到陌生的地方旅游,新鲜、惊喜。除了个人审美的变化,我想还是与作品有关。这么说,并不是认为《静静的顿河》思想不强,想象力不够,只是比较而言,似乎弱了一些。与陀思妥耶夫斯基的作品相比,亦如此。个人认为,《静静的顿河》某些方面太过茂密,而另一些方面没有放得开,或是受时代所限吧。那么重要的题材,换一种处理方式可能更好,当然,这部作品依然是有分量的。但完全可以更有分量。 记者:另一重感受是,在《有生》中您结构了自己的文学空间,安放着自己对于长篇小说、文学观念、历史与人、乡土与社会的种种思索,于是注定它的写作并不容易。在写作中,你必然做了一些减法,也做了一些加法,才完成了这场“长途跋涉”。 胡学文:首先从家族说起。家族小说在概念中似乎应该是两个以上的家族,如《红楼梦》不仅贾家,还有王家史家薛家,而且应该是几代人,如《百年孤独》那样。如果囿于这个概念,难免步人后尘,难以出新。我是单线条的,以祖奶为中心,上至父母,下至儿孙,我意不在写宗族,不在写大家庭。从生命延续的角度而言,四代已经足够,祖奶承担已足够。当然,别人可能会说,这不是家族小说。那不重要,是不是? 其次,从百年说起。这么长的时间跨度,哪些年代需要重墨,哪些年代需轻轻带过?我是有过思考的。祖奶作为历史的经历者,即便有限,如果把这“有限”完全写出来,也是庞杂的,小说因此会变得笨重。所以,不能无节制地铺陈。与生死相关,文字要繁茂一些,无关则简。 第三,还是谈及小说的空间。空间包含思想空间,情节空间,想象空间。无论是什么样的空间,都要落到叙述上。有读者说,某些年代没写到,事实上是没看到。比如喜鹊的曾祖是乞讨的花姓夫妻,到她祖父花满仓已是宋庄的一员,而且是当时的风云人物。这其中自然是有缘由的,缘由关涉历史,未必非要写出来,留出想象的空间更好,还有乔石头,亦如此。 记者:回到和开头呼应的一个问题,评论家李敬泽提到要讨论《有生》就必然要讨论《有生》和已有的书写是什么关系,在处理中国现代文学以来反复处理的一个主题时《有生》做了什么?叙事结构和视角上的创新或许只是对这个问题最表层的一种回答,在更深的范畴之内,你如何回应这个问题? 胡学文:中国现当代文学对乡土乡村的书写甚多,作品可谓琳琅满目,塑造的形象在文学画廊中占据着重要位置,从阿Q到小二黑、梁生宝、李大顺,再到高加林等。关于这方面论述也极多。南帆先生在一篇文章中曾谈到,当代文学史乡村叙事围绕土地构思,从地主阶级与贫农之间的土地争夺到家庭联合承包责任制等等。这是物质方面的,精神方面亦有脉络可寻。对乡土乡村的书写,多半是聚焦某一时期,时代符号明显。《有生》跨度百余年,每一时期都涉及到,哪个时期是重心?可以说,哪个时期都是,哪个时期都不是。都是,是我必须面对那个时期的问题。比如南帆谈到的土地。祖奶与父亲最初被塞外吸引就是因为土地便宜,她与第一任丈夫的关系亦从开荒开始。我要把那个符号勾画出来。都不是,是无论历史还是现实,更多是作为背景而存在。无论什么年代,无论物质条件如何,都面临着几乎相同的精神性问题,都要面对怎么生如何活,还有对死亡的态度。乡土小说或侧重启蒙,或侧重政治,或侧重风俗,或侧重人性,或侧重文化。那么不妨来个混杂,在混杂的同时过滤,凝视最终的沉淀。 (责任编辑:admin) |