|

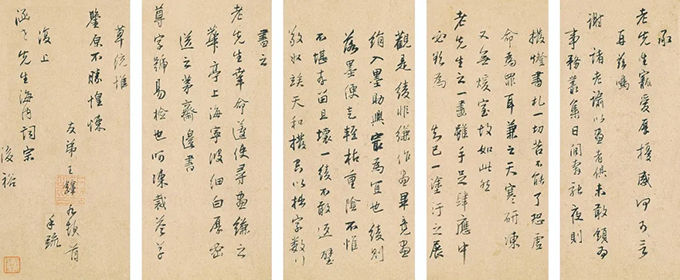

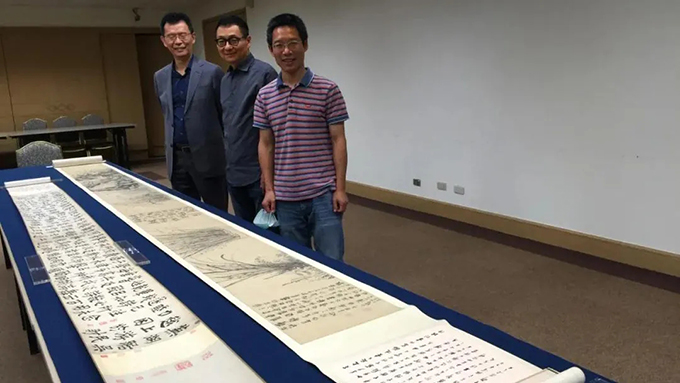

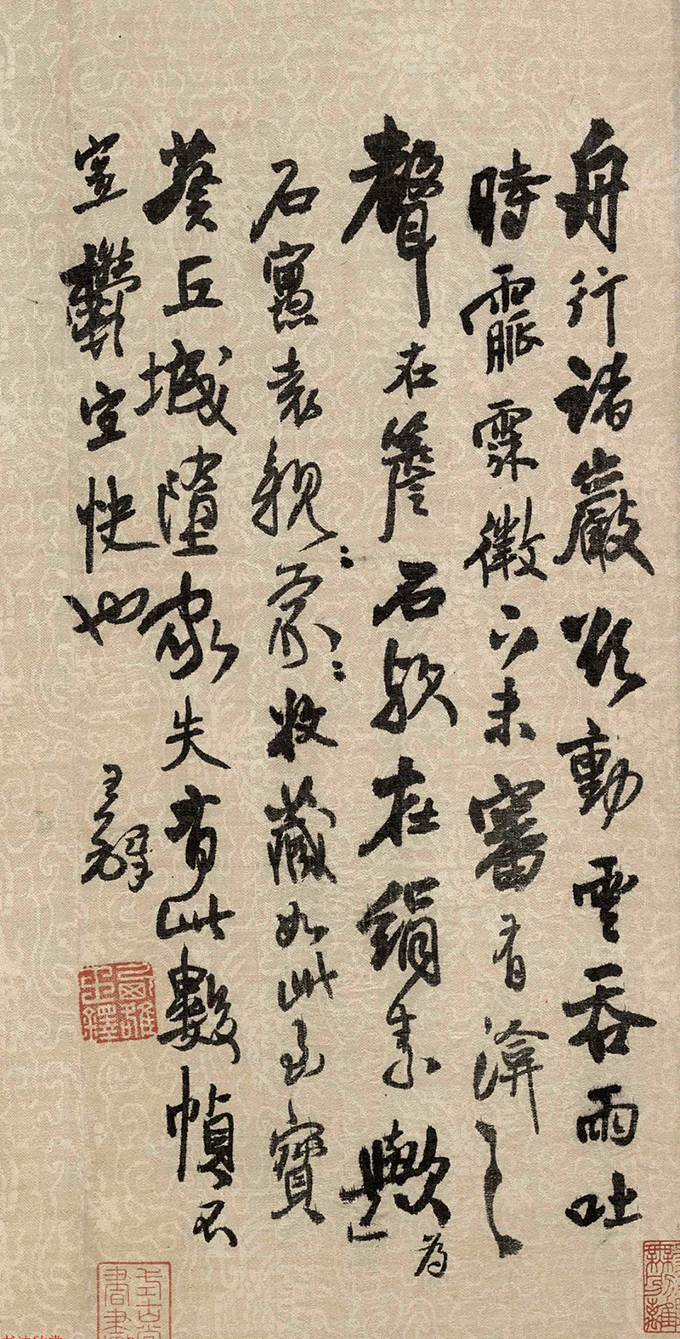

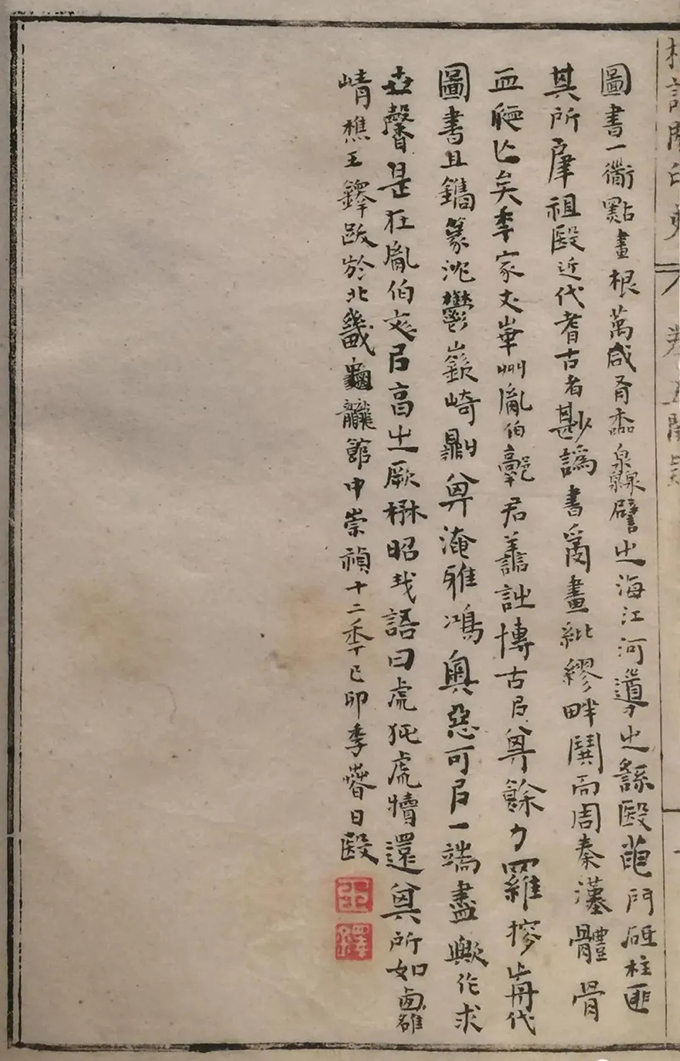

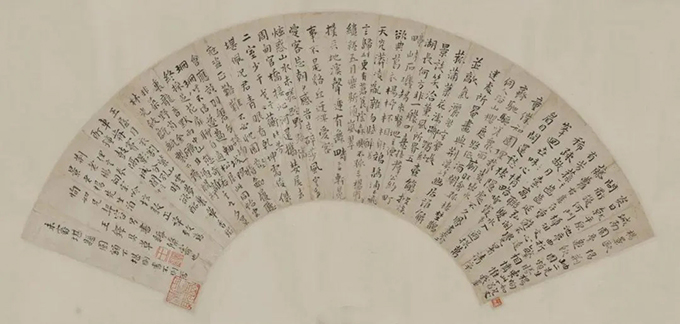

2006年薛龙春开始研究王铎,并在《故宫学术季刊》《文艺研究》《艺术史研究》《美术研究》《新美术》《浙江大学艺术与考古集刊》等杂志发表了30余篇学术论文。《王铎年谱长编》是其王铎研究专著的一个“阶段性的成果”,篇幅 超过了100万字,对王铎一生的行履、交游及其在诗文、书画、鉴定等领域的活动进行了全面而细致的勾画。值得注意的是,该书从海内外各大博物馆、有关机构与私人收藏、明清刻帖、民国书刊及国内外拍卖会图录中搜集到1000余件可靠作品,尽可能详其形制、材料、尺寸、著录情况、收藏地、内容,并释读题识、跋文与印鉴,其中包括许多不为学界所知的重要材料。鉴于此,本报特对薛龙春教授进行专访,请他就《王铎年谱长编》撰写过程以及艺术史研究的相关问题进行畅谈,以飨读者。(编 者) ”  薛龙春 著《王铎年谱长编》(全4册)中华书局出版 薛龙春 著《王铎年谱长编》(全4册)中华书局出版《中国书法报》:是怎样的契机让您选择王铎这一书法研究领域的热门人物作为研究对象的? 薛龙春:我大学时期学书法,那是20世纪八九十年代之交,正是王铎书法热时期,只要是写行草书的,少有未临过王铎的。不过我决定将王铎作为一个长期的研究对象已经是15年以后的事了,那时我博士毕业进入大学,开始教书。 我为什么要强调“长期”?是因为20世纪80年代那种“圈地式”的研究已经被证明是徒劳,根据一两条材料写篇文章的方式已经翻篇了。现在的学术研究比的是精深,一个学者必须对研究对象投入长期的关注,10年、15年甚至更长。选择王铎与17世纪的书法作为研究对象,除了我对他的书法感兴趣之外,也与我对选题的认识有关。在我的经验中,一个和大的时代缺少关联的人物,即使花同样大的功夫,成果也不见得有大的突破。至于因热心乡邦文献的搜集与整理而选择一些小人物,那是另一回事。 王铎是明末清初艺术史上绕不过去的人物,今天谈到那个时期的书法、绘画、印章、收藏与鉴定,谈到那个时期的艺术风气、观念与作品形式,很难不将王铎作为重要的分析对象。王铎在政治史上也颇有研究价值,他在天启年间中进士,当了明代的大臣,弘光朝还做到次辅,但1645年5月他入仕满清,又做了清朝的大臣,在清初的北京“贰臣”圈中,王铎是主盟人物之一。他当日的文学地位也不容小视,在他的自我期许中,他是“七子”以来最重要的作家之一。王铎一生也有着极其广泛的社交,涉及到其时成百上千的政治与文化人物。这些无形中增加了研究工作的复杂性与丰富性。而正因为这种复杂性与丰富性,王铎个案研究有可能在研究议题上有所开创。  王铎《致焦源溥札》 王铎《致焦源溥札》《中国书法报》:《王铎年谱长编》经历了怎样的搜集、整理文献、作品以及撰写的过程?这期间是否遇到比较大的困难? 薛龙春:《王铎年谱长编》并不是我最终的学术目标。准确地说,它只是我研究工作的副产品。这十多年,我一边搜集与分析资料,一边撰写论文。从2007年到2020年,我已经在《台大美术史集刊》《故宫学术季刊》《浙大艺术与考古研究集刊》《艺术史研究》《文艺研究》等重要的专业杂志发表了30多篇论文,其中有不少是两三万字以上的长文。与此同时,我考订搜集到各种资料,并按年编次,大概在2013年已经有了这本长编的初稿,那一年我在美国访学,集中时间将之写作成书,此后又花了几年时间进行各种增修,钱松兄又帮我仔细校对、润色,2018年上半年这本书的清稿交给中华书局,2019年下半年出版了简装本,此后我又对简装本作了一些增修,并增加了“主要人名索引”与一册彩图,2020年10月出版精装本。大致是这样的过程。 要说困难,当然有。但最主要的困难是有些材料你明明知道在哪里,但人家不给你看。我联系过某博物馆书画部的负责人,他们有一些没有公布的王铎作品与信札,但毫无回音,后来通过其他朋友得知,他们的藏品“一般人”不能看。因此我也特别感谢故宫博物院、上海图书馆、国家图书馆、辽宁省博物馆、武汉博物馆等单位的朋友,拍卖公司的朋友,以及一些私人收藏家,他们在这方面给予我许多无私的帮助。 能够看到著作和书画作品,接下来的工作就是甄别真伪、判断价值与考证时间、地点、人物,否则这些材料很难发挥作用,也没法编入年谱。比如本书中涉及王铎数百件书画作品、刻帖与信札的上款人,这些上款人过去无人考证过他们的确切身份,或者考证有误。这些工作非常困难,不可能一蹴而就,但研究工作的乐趣也正在这里。  与友人观王铎画卷 与友人观王铎画卷《中国书法报》:与以往的年谱相比,您认为您的王铎年谱有哪些不同之处? 薛龙春:总体上看,已经出版的《王铎年谱》,不是使用文献不足,材料捉襟见肘,就是未将王铎作为文学艺术家这一特殊的谱主身份来对待,未能充分反映王铎文艺活动的全貌。 王铎年谱方面的成果,首推须羽源一1975年在《书论》杂志发表的《王铎年谱(稿)》。1992年,村上三岛主编《王铎的书法》五大册,也收入福本雅一所撰《王铎年谱》。这两部年谱以部分王铎书法作品以及藏于日本的《拟山园选集》诗集(清顺治十年刊五十四卷残本)为核心资料。1993年,我国有关单位在王铎家乡孟津举办了一次王铎研究国际学术研讨会,同年,由高文龙、刘正成主编的《中国书法全集·王铎卷》由荣宝斋出版社出版。这本书附录了简要的《王铎年表》,成为大陆学者王铎年谱(表)编著的开端。随后的一些相关出版物中也都附录王铎的简要年表,但这些成果未能全面超越日本学者。 2007年,张升编纂的近20万字的《王铎年谱》由上海书画出版社出版。作者出身历史学,他使用正史、实录及野史著作,也从时人的诗文集中辑得部分数据,大大丰富了人们对王铎的认识。但该谱也存在一些不足,如对各版本的王铎诗文集,及诗文集未收诗文、信札与题跋等未能进行充分的辑录与考订,纳入年谱的诗文作品有较大局限;对于王铎传世书画作品的搜集明显不足,如该书对明清书画著录中收入的王铎书画作品及题跋未能加以利用,近年来各大拍卖会中的相关作品亦概不关注。此外,这本书对王铎行踪及社交圈的考察较为粗疏,对于一些友人名号的考证有所阙略,或存在错误。  王铎《雪景山水》扇 王铎《雪景山水》扇这十几年来,学术研究的条件越来越好,资源也越来越开放,我也有机会利用访学在美国、日本、北京等地搜集资料,因此《王铎年谱长编》在某些方面有不少进展。主要包括: 一、本书使用了明清若干版本的王铎诗文集,如清顺治十年刊《拟山园选集》诗集,这一版本比日本所藏残本多出了整整21卷。《王觉斯初集》黄居中钞本、明崇祯刊本《拟山园初集》以及《拟山园选集》残本收录了较多王铎早年的诗文,对于我们钩稽王铎50岁以前的生活有极其重要的作用。我也对30余种传世的王铎诗文手稿进行辨识、采录,并力图考证写作时间,纳入谱中。此外还仔细爬梳王铎周边友人百余部诗文集,以及清初各类总集、选集,其中的相关材料经过选择,皆编入相关年份。 二、以图像数据而言,王铎的书画作品,《王铎书法全集》仅收360余件,《王铎书画编年图目》收500余件,且真赝杂厕。我从海内外各大博物馆、有关机构与私人收藏、明清刻帖、民国书刊及国内外拍卖会图录中搜集到1000余件可靠作品——既包括卷轴扇册等正式作品,又包括书札、题跋、签条、诗文稿等日常书写,兼及刻帖、碑版、版刻、序跋等经过编排、加工的手迹,其中有近半数难得一见。每条尽可能详其形制、材料、尺寸、著录情况、收藏地、内容,并释读题识、跋文与印鉴。 三、本书力求考订王铎诗文、书札、题跋中所涉及人物的确切身份,在以往的研究中,这些问题从未被关心、解决。对于大量无纪年的诗文与书画作品,我也极力考索、推求,纳入相关年月。如此,则零散的材料与信息便成为有组织的结构。系统的数据搜集与排比不但使得以年谱的形式全面揭示王铎的生平、仕履、行踪、交游及艺术创作活动成为可能,也为进一步的研究提供了坚实的基础。  薛龙春部分个案研究 薛龙春部分个案研究《中国书法报》:这是您继《郑簠研究》《雅宜山色:王宠的人生与书法》《古欢:黄易与乾嘉金石时尚》后的又一力作,都是个案的研究,您认为王铎相较于前三者有何特殊之处? 薛龙春:每一个研究对象都有自己的特点,好的学者要能发掘出他们身上的议题,而不是按什么套路来研究或是写作。王宠、王铎、郑簠与黄易分处于16、17与18世纪,我借助对他们的研究讨论不同的问题,如王宠年不及40而卒,但他的字不见得嫩,文徵明活到90岁,但字也不见得老。我在《雅宜山色》中花了一章的篇幅讨论时间对于艺术的意义是什么。又如郑簠身处17世纪的汉碑潮流中,他以隶书名世,众多一流学者与诗人赠之以“八分书歌”,鼓吹他是“古”的代言人,但在乾嘉以后,他又被学者们集体指斥为“不古”,那么我们在艺术批评中常常使用的“古”,到底指什么?这种评价的逆转又是如何发生的?再如黄易,他只是一个河道低级官员,他如何成为乾嘉金石学的“发动机”?如何在全国范围内展开征集金石拓本的动员?对于个人在学术共同体中的身份与形象,黄易又是通过何种方式进行自我型塑?虽然这几本书都是过去的作品,但我认为我的一些讨论至少抓住了研究对象的特点,换一个对象,讨论这样的问题就不合适。 与前三者相比,王铎在艺术史上的影响显然更大,同时他与政治史的连接也更为密切,因此我不仅希望通过研究来回应艺术史的问题,也会对晚明文化作深入的反思。我前面说过,《王铎年谱长编》只是研究的副产品,我的主要目标是完成一本王铎与明末清初书法研究的专著,王铎的文化应酬与利益交换、创作活动的表演性、艺术形式的视觉性以及他与董其昌竞争中的话语策略、家族刻帖刻集活动与文化身份的关系等问题,都会作为主要内容纳入我的写作。比如在一篇论文中,我曾引入“观众”的概念,这有可能是我组织论述的核心。这本书目前已经完成了详细提纲,最后成稿可能还需要数年的时间。  王铎《跋董源潇湘图卷》 绢本 故宫博物院藏 王铎《跋董源潇湘图卷》 绢本 故宫博物院藏《中国书法报》:在研究王铎的过程中,您最大的收获是什么?有没有颠覆我们传统认知的内容? 薛龙春:《王铎年谱长编》的写作,主要的收获有二:一是我全面清理了与王铎相关的各种材料,并以有组织的方式将它们呈现出来;二是在甄别、考订这些材料的过程中,有许多问题自然就会生出来,顺着这些问题继续思考,继续阅读其他材料,就会形成一篇篇论文。当然写论文还没有这么简单,还需要研究者对一些理论问题的长期关注。我既关心古代书论,它们常常是我对话的对象;我也关心现代学术成果尤其是社会学理论,历史学指向过去,而社会学指向当代,虽然完全不是一回事,但当代研究未必对于历史研究没有启发。 现在人喜欢谈“颠覆”,其实能在一些方面有所推进已经非常不易。我这里只举一个例子来说明我在学术上的推进。2020年我刚发表一篇文章,指出大家常用的清顺治十年刊本《拟山园选集》是一部问题重重的书。在入清以后的数年中,王铎不仅有着强烈的负疚感与耻辱感,还必须时时面对外界的严厉指责。在王铎去世之前的这次编辑活动中,王铎通过蓄意篡改信札的受书人姓名、诗文集的序言作者姓名、诗集选阅者的姓名等方式,制造他与明末清初众多名流尔汝交的假象。而他的两位弟弟王镛、王鑨则实施了诗文集的具体刊刻活动。 比如倪元璐为此书所写的《五言代序》,其实是1633年王铎为倪元璐《代言选》所写的序言,此后倪元璐与王铎产生嫌隙,在写给文震孟的一封信中,倪曾大骂王铎“营求可耻”。《拟山园初集》中并没有倪的序言,此后则更无可能再写。将《五言代序》篡改为倪元璐的手笔,不仅成功地为王铎的诗文集增加了一篇倪元璐的序言,而且王铎眼中的倪元璐也自然转换成了倪元璐眼中的王铎;再如为书法史学者一再引用的一段话:“曩壬戌庶常之简,凡六六人,惟王觉斯、倪鸿宝与我最乳合。盟肝胆,孚意气,砥砺廉隅,又栖止同笔研,为文章。爱焉者呼三珠树,妒焉者呼三狂人。弗屑也。”这段话出自黄道周为王铎所作的序言,但这篇序言的作者应该不是黄道周,而是他们另一位同年进士蒋德璟。类似的篡改活动,旨在借助黄道周、倪元璐、文震孟、何吾驺、刘宗周、钱谦益、吴伟业这些大儒、忠臣、烈士与作家虚妄的背书重塑王铎的历史形象。当然这一形象的重塑也将为他的子孙后裔争取更多的身份资本。  王铎《题松谈阁印史》 王铎《题松谈阁印史》《中国书法报》:您比较关注的人物年谱有哪些?对您的治学及理解研究有怎样的影响? 薛龙春:我在研究王宠时,曾用过周道振的《文徵明年谱》,在当时的学术条件下完成这样一部年谱相当不易,它极大地方便了文徵明研究与“吴门派”研究的学者。在写作《雅宜山色》一书之前,我也做过一本《王宠年谱》,但出版社为了省纸,字印得太小,许多学者给我提过意见。现在我陆续有所增订,希望将来能够重版。可以说,我正是受周道振的影响,养成了做研究先做年谱的习惯。在写作《古欢》一书以前,我也完成了《黄易友朋往来书札辑考》一书的初稿,这本书涉及到200余人与黄易之间的650余封信。一一考订身份与写作时间、所及人物与事件,如果按时间(而不是目前按人物)编次,这些内容无疑是黄易年谱的主体部分。这本书2021年春天也将由三联书店出版,我相信未来从事黄易年谱工作的学者,很难不参考这本书而能具有新意。在这本书中我也用了不少乾嘉学者的年谱,如毕沅、姚鼐、钱大昕、翁方纲、王昶、魏成宪、赵怀玉、孙星衍、阮元、钱泳等,他们都是黄易的友人,欲了解他们,年谱无疑是最好的入门书。当然年谱只提供线索,有心的学者会顺着这个线索再去翻阅相关的史书、金石著作、笔记与诗文集等。 编年谱不是易事,虽然各家有各家的方法,但有一些基本的规矩,比如在谱文中对于谱主不能直呼其名。我在这里只提示一个大的原则:年谱不是材料堆,哪些材料收,哪些材料不收,是很能体现一个学者的关怀的。或者说,并非所有有年代的事件、作品都必须收。编年谱必须有一个整体的学术考虑:年谱给谁用,哪些东西可能有用,哪些东西没有意义,这些是需要仔细斟酌的。看今天人做的年谱,“谱文”只是一方面,“按语”常常是最能体现学术水平的地方。  王铎《五律十首》扇 王铎《五律十首》扇《中国书法报》:请对年轻学者和报纸的读者简要谈一下您的治学方法、理念和原则。 薛龙春:首先我要说,做研究是一件愉快的事,就和写字一样。如果你觉得是苦差事,就不要从事。现在许多年轻人考博士之前,没有这方面的认识,所以我要提醒的是,没有浓烈的从事学术研究的兴趣,千万不要去读博士,既浪费国家的资源,又浪费自己的时间。 研究做得好与不好和一个人的格局有极大关系。如果不是出于对知识的追求,并在此追求的过程中感到快乐,而是将学术当作跳板——就像一些“博士书法家”以“博士”作为卖字的招贴,还有一些“博士”“教授”以此作为位置、头衔的敲门砖,那样做学问可想而知。我说的格局,除了对学术的诚恳态度,还包括一个人的视野,也就是你关心的问题有多大,这些对于一个学者可能达到的高度而言,是有决定性的。然后才是学术的师承、从事学术的条件等。 至于治学的方法,实在是每人都有一套,难以以一种方法要求所有人。但是我觉得艺术史研究有一个根本原则,就是尊重材料,尊重历史,不能将历史当成可以“随意打扮的小姑娘”,不能在材料不准确、不充分的条件下胡乱下结论,更不能以今例古,想象历史。但艺术史又不能止步于材料的整理或是一味地求真,它还需要历史想象(不是想象历史),要求一种反思与对话的能力。 我个人的经验是,文献与作品的细读对于书法史研究至关重要,所以研究者需要努力培养自己的古汉语阅读能力与古代文史知识的修养,提高自己的书法水平与赏鉴能力、审美判断的能力。不能读文言,面对古文献自然是茫无入处;不能理解书画作品,你就无法对形式具有敏锐的眼光。今天看许多论文,都是拍脑袋想出来的问题,不是从材料中发现的真问题。换句话说,许多论文只是形式上像篇论文,对学界没有真贡献。所以最后我要对读者说,哪怕你只是写一篇1000字的小文章,一定要有真见解,要能有启于人,否则不如不写。 (原文刊载于《中国书法报》2021年1月5日第301期4版) (责任编辑:admin) |