|

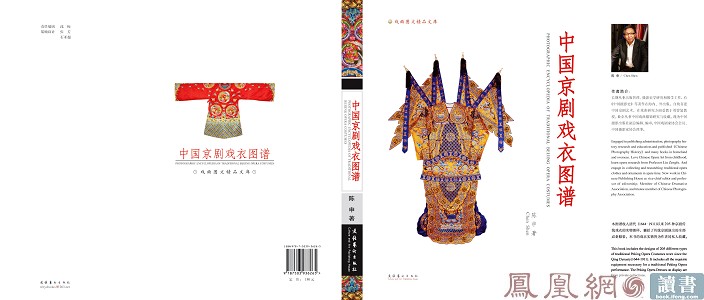

对中国戏衣制造业的介绍,是谈论戏衣内容时容易省略的部分,作者在"京剧戏衣概说"辟出专门篇幅,通过苏州刺绣在戏衣制作方面的发展,以点带面地介绍了戏衣制造业的一些情况。通过这部分专门的介绍,读者可以了解到苏绣对戏衣制作业的影响,了解到明代苏绣已形成日用、欣赏品及戏衣三大类同时发展的局面;有清一代,苏州则形成家家养蚕的盛况,一时间"户户有绣民、绣女遍城乡",苏州也因此被称为"绣市"。民间出现了大量的绣庄,大量绣娘从事刺绣业劳动:"农民平时在地里干活,剩余的时间刺绣,绣一件优质蟒袍需要一年以上的时间。农民中有一种说法,'一件蟒两头猪',即绣一件蟒的收入等于卖两头猪,相当于一个农村家庭三分之二的年收入。" "明代昆曲形成促进了剧装戏具制作行业的正式形成.当时,阊门西中市和吴趋坊一带,出现了制作戏衣、戏帽、戏鞋以及刀枪、口面、绒球、排须、点翠等专业分工的工场,并拥有一批专门绘制戏衣图案的画工。"这些对戏衣制作业一时盛况的文字描述,尝试形成一种类似于民俗画的效果,与正文精美的戏衣图片相照应,开阔认识戏衣的视角,希望对读者有所帮助。 在古往今来的社会生活中,服装一直是最能反映时代文化的物质载体之一。中国传统文化典籍中,对服装制作以及冠服制度的记述很多,古代社会对祭祀的祭服、朝会的朝服、婚嫁的吉服、从军的戎服、服丧的丧服、日常的常服等等,都有相应款式和颜色的规定,这些内容沉浸到戏衣的系列之中,实际上从直观角度保持了古代社会文化的一些重要信息,这也是一个有相当深度的研究范畴,值得专家们去深入探求。作为一部以鉴赏为主的画册,"图谱"并未承担过多的理论使命,因而没有对京剧戏衣做更多的文化内涵研究。相信读者可以从其他有关专业书籍中,获得这方面的知识。 京剧戏衣对于京剧表演艺术的传承与发展来说,具有相辅相成、相伴共生的经历,在表演艺术的研究方面,它可以作为京剧表演史重要的实物依据。20世纪前期,京剧表演家们在投入"新编戏"、"时装戏"、"古装戏"创作时,专门请人设计制作了不少新式戏衣,如梅兰芳先生1915年演出新戏《常娥奔月》时,根据中国传统绘画中仕女装束创造了古装;还有对已有的戏衣进行改良,以适应新的演出需要,形成一种冠名为"改良"的戏衣款式,如周信芳先生对蟒和靠都做过一定的改良。马连良先生对戏衣革新极为热衷,他甚至在20世纪20年代中期与人合资,在北京开办过"长顺兴"戏衣庄,以便于戏衣改良。这些改良戏衣和新式戏衣,充分体现出表演家们的演技追求和精益求精的艺术精神,并逐步成为京剧表演界乃至整个戏曲表演界所共同拥有的艺术财富。 作为一部专业性较强的画册,"图谱"所收录的戏衣图片,是完全由作者个人收藏品拍摄而成的。作者经历了较长时期的积累收集,基本上将京剧戏衣收藏齐全,实属不易。在"图谱"编辑过程中,我曾提出收录的戏衣中尚缺制度衣、罪衣罪裙和茶衣三种;少这三种虽不妨碍戏曲舞台演出必备服装的主体,但毕竟有缺憾。并提出可否有其他补齐的方式?不想作者又购置了这三种戏衣,坚持"图谱"的个人藏品特色,弥补了缺憾。作为一名编辑,遇到这样认真、"敬业"而又合作良好的作者,感慨之余又感到十分愉快! 文/沈梅 《中国京剧戏衣图谱》责编  《中国京剧戏衣图谱》 作者: 陈申 出版社:文化艺术出版社 定价: ¥180.00元 出版/发行时间: 2009-01-01 (责任编辑:admin) |