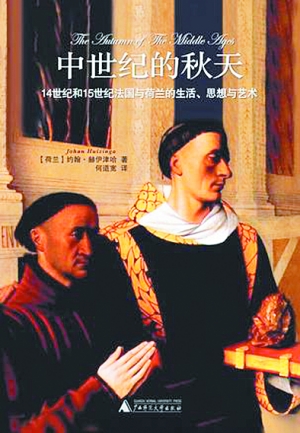

▲《中世纪的秋天》 作者:(荷兰)约翰·赫伊津哈 版本:广西师范大学出版社 2008年10月版 定价:45.00元 《中世纪的秋天》研究14世纪和15世纪的欧洲文化史,作者以法国与荷兰两国文化为重点,描绘基督教文化在中世纪末期的景观。这是宗教文化、骑士文化、世俗文化并行的时代,是宗教静修、虔敬运动、色情文艺、渎神行为并行的时代,是黑暗和光明并行的时代。这一时代,之所以重要,正是因为衔接古典中世纪与通向近代的文艺复兴。 □书评人 思郁 中世纪的姿色遥远与黑暗 我简单地做了一个小测试,随便抓了几个朋友,问他们脑中关于“中世纪”的看法。大部分的朋友不假思索的答案都集中在两个词汇上:遥远与黑暗。遥远是一种近似于模糊的遥远,大部分人都不了解中世纪具体的年限,不清楚到底属于历史的哪个阶段。在我们的常识语境中,回答和限定中世纪只是属于历史学家的职责,与常人无涉。至于黑暗,说起来更离谱,在人类发展史上,野蛮和杀戮是与人类文明的发展基本同步的,但是为什么只有中世纪这个时期给我们留下的只有黑暗的一面呢。 其实这两个关于中世纪的疑问都与我近期读的这本书有关:荷兰历史学家约翰·赫伊津哈著的《中世纪的秋天:14世纪和15世纪法国与荷兰的生活、思想与艺术》。这个书的副标题显得有点冗长,但是作为严谨的学术研究来说,是个很精细的限定,副标题基本解释了“秋天”这个过于文学性的描述。秋天,虽然是行将就木,寒冬来临,但是同样收获着累累硕果。中世纪的秋天,暗示了中世纪末期的风起云涌,社会动荡,战乱连绵;但同时人文主义、文艺复兴、宗教改革等按捺不住的骚动,也一触即发。一切都蓄势待发,一切又摇摇欲坠。中世纪的秋天,我们穿不透历史的浓雾,看不穿遥远的历史背后真实的容颜。 中世纪的特质:野蛮与征服 英国历史学家托马斯·卡莱尔曾经解释过为何后来的人们总觉得中世纪是“一千年的黑暗”。他的答案很有意思,他认为在中世纪早期,也就是西罗马帝国遭到野蛮人的侵略,四分五裂的时候,“那些野蛮人虽然踏上了征服的舞台,但并不喜欢写作”,而只有罗马人才能成为作家,“因此这些作家对入侵者极尽侮辱、悲悯之能事,以极度的恐惧和愤怒,叙述其帝国的倾覆”。 也就是说书写历史的是那些被征服者,他们失去了领土和国家,拥有的却是无上的能传至后世的话语权,在满腔屈辱的书写中用无尽的偏见抒发着对这个时代的仇恨。 但是如何能客观地对那个时期的历史作出评价呢。在《中世纪的秋天》一书中,赫伊津哈虽然用他极赋感染力和趣味性的笔调在某种程度上部分还原了中世纪末期的全貌,展示了骑士精神、宗教生活、爱情与色情、死亡与恐惧、文学与艺术等组成的至今仍然极具魅力的多彩画卷,但是我总觉得缺少一种对那个时期核心特质的把握,缺乏一种令人信服的衡量标准。 这个时候我在歌德的作品中找到一句话,很能说明这种中世纪的特质。他说,必须注意的是,“信仰和无信仰是人类本性中两个极端对立的原则,整个人类历史的主题,依我们之见,就是这两个原则的斗争。”他继续说道,“凡是信仰占统治地位、信仰是主导因素、信仰是行动的激发动力的时代,都充满了重大的、震撼人心的,丰富多彩的事件,值得人们永远记住。相反,当无信仰占上风时,那个时代就是平淡无奇、乏善可陈、本质上平庸的时代。在这样的时代,人类缺乏精神食粮,没有精神上的营养可以汲取。” (责任编辑:admin) |