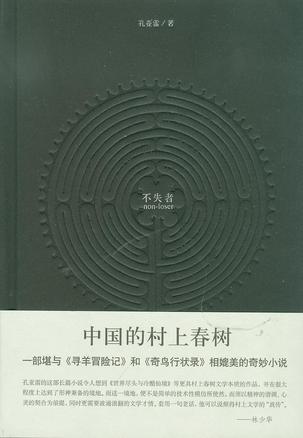

《不失者》,孔亚雷著,上海译文出版社,2008年 □子默,在读博士,浙江杭州 我是我外婆的崇拜者。她常说:年轻人,吃饱了撑着没事找事。这句话可媲美马克思·弗洛伊德两颗犹太人的智慧脑袋,故而常为己鞭策之用:生活要实在,你可以仰望星空,但前提是脚踩大地。这样说略嫌诗意,其实我想说的只是,民间智慧最合适柴米油盐酱醋茶,追求幸福生活,虽有些功利色彩,却是大多数人的依归。 受过文化熏陶的人大抵不能如此,尤其是受过文化熏陶的小资。小资大多苦闷,然与苦难却是无缘,否则何以如此自信满满,以为“自我”便是世界?然而文学是生活余裕的产物,此处强调的不仅是物质基础,还有一份心态。“怀念出诗人”,距离是审美的前提。前些年曾有《愤怒》,又有《如焉》,情绪宣泄有余,生命体验不足。俗语云“男人不坏,女人不爱”,此语同样适合于文学:道德优势并不直接导向审美升值;文学经验呈现的事实往往是:在道德的模糊地带,小说的魅力方可展开。 《不失者》正是在此方向上的努力:对一种滥俗现实主义的反叛。它是孔亚雷的第一部长篇之作,算不上成熟,却可带来启发,其姿态的意义远甚于小说本身的艺术价值。 在情节上,《不失者》抽离了任何的现实基础,凭空造起一座虚幻的楼阁。主人公的出场是孤零零的被抛状态,对城市由远离到慢慢忘记,独自生活于孤岛,前提当然是衣食无缺。“红兔”的出现宣告了此作的魔幻性质,“我”对目前的状况一无所知,但也无心探明。反倒是“红兔”在诱导,一个全知全能的角色不断地暗示,你应该去发现些什么。追问由此而来:“我失去的是什么呢?我在寻找什么?” 然而,作者着力于小说故事的设计,却没付出多少真诚的努力。这并非怀疑作者的写作状态,而是指故事本身的原创性。村上味太浓还只是一个方面,小说后记中的一大段“不是”皆可换作“是”,即:它是战争小说,是历史小说,是现实主义小说,是科幻小说,是爱情小说,也可以是寓言小说———它拼凑的成分太多,尽管此种拼凑不是有意为之。作者接受的创作资源太多,思考的问题太杂,同时又无法找到一个最适合自己的主题与形式,从而导致了美学风格的混乱,而不是丰富。 “自我”是《不失者》关注的核心问题,在“迷失———寻找”的循环中若隐若现。孔亚雷将“自我”定位在“社会”的对立面:“我”,一个生活在现代大都市里的普通职员,无意中成为“不失者”的实验品,其结果是被剥夺了与自我存在有关的所有记忆,“我”成为一个“无我”的人,没有过去,只有确定的现在与虚无的将来。孔亚雷在此提供了一个关于“人的异化”的寓言,这当然是现代性以来文学体验的重要主题。作者在后记中写道:“那也正是我的这本小说想要做的:在这个纷乱的、喧嚣的、随波逐流、身不由己的时代里,对个体主义做一次小小的。很可能根本无用的最终维护。” 弗洛伊德关于“本我/自我/超我”的区分是人类自我认识的一次里程碑,然而我们至今仍然对所寻找的究竟是什么感到不知所措。《不失者》里的“自我”看似顽强,实际却是脆弱不堪,它的单一性阻碍了它的深刻性。作者对个体主义的维护最终只是陷入自我中心主义的窠臼,个体主义成为个体自恋。这尤其表现为“我”之形象的单薄,虽有一些具有普遍意义的苦闷,却只是浮在心理的表层,缺乏人性深度的挣扎,其“异化”不过空有其壳、徒具其表。在“我”的身上看不到“异化”所带来的冲突与张力,似乎只有单方面的被侵害与愤世嫉俗。而异化者最痛苦的事实往往是,“我”成为自己最不愿成为的“我”。在现代的屠宰场中,每个人都是有罪的,每个人都难逃其臼。反抗或沉沦因此而来。 “不失者”的苦闷可看作时下文艺小资群体的时尚苦闷:一无所缺,却也一无所获,以不确定的姿态苦苦抓住任何一个可能的确定性,心里头仍清楚那不过一根救命稻草。不甘于小资生活的依然是小资,失去这个平台,一切皆枉然。以布尔乔亚的身份,在周末度一番波希米亚的假期,似乎是明智之举。如果你要的是俗世幸福,请相信我外婆的名言。怕的是不知道自己究竟要什么,却偏偏装作什么也不想要。 (责任编辑:admin) |