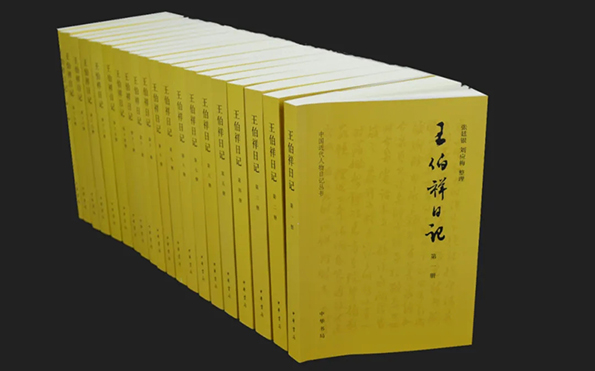

互联网和直播可以使读者直观地了解编辑的工作状态和即将上市的新书。那么,在书业方兴未艾的民国,一个编辑的日常又是怎样的呢?幸好有《王伯祥日记》(中华书局2020年已出版),可以为我们展现一位资深图书编辑的世界。

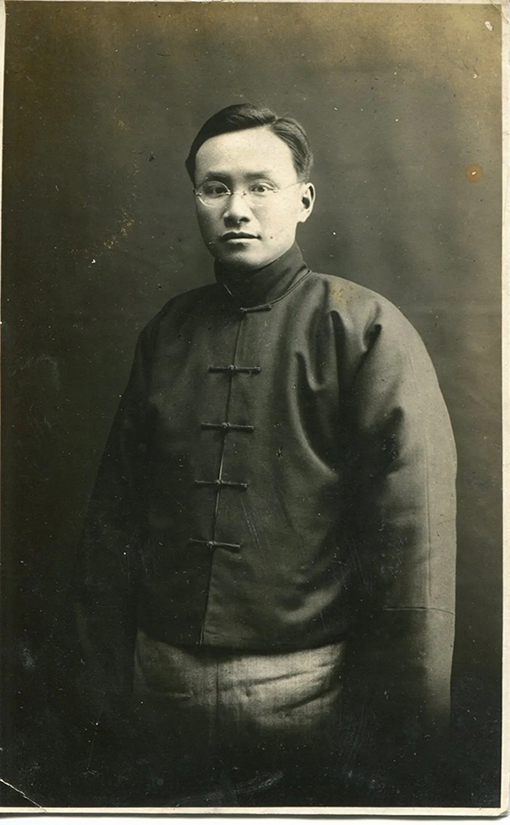

王伯祥(20世纪20年代摄于上海) 王伯祥(20世纪20年代摄于上海)编辑的日常 2月1日 依时入馆编史。将第五编写完,交由经农寄出,心为一宽矣。第四编已由适之校过寄来。改动了明一章,“宋理学及明理学”,删去了一章,“家族制度的拥护”。 2月21日 依时入馆,校印稿八十页。全书的中册已排完,下星期当可出版。虽不见怎样有趣,究竟拙劣的蛛网上多了一条丝,总该快活的。所以颇望早些出版。 2月22日 依时入馆编史。中册的清样已签好,目录亦复编讫交出。应插地图,也开单交由出版部注意了。 3月4日 依时入馆工作。将《本国史》第六编交经农,全部已完。明日起,将续编《本国地理》下册矣。 《本国史》刚刚完成,又要赶工《本国地理》了,教科书编辑可真是不清闲!那句“虽不见怎样有趣,究竟拙劣的蛛网上多了一条丝,总该快活的,所以颇望早些出版”,大概很多同行看了都会感同身受吧。 在日记中偶尔吐个槽也是有的: 1924年1月24日 依时入馆编史。将第四编后、第五编之六章并交经农先阅。盖岫庐又以送第二批至京顺催第一批稿为辞,来催促也。馆中他无所苦,独有看人作器辄相敦迫为可厌耳。 每日“依时入馆”,按时打卡,也是王伯祥的职业操守的体现。在民国时期做编辑,一周要工作六天,迟到早退、请假可是要被扣钱的,这一点虽然日记中没有直接的记录,日记本里的收支表记得可是一清二楚,例如1934年: 2月5日,扣病假两班,计1.55元; 3月20日,扣去一班,计2.58元。

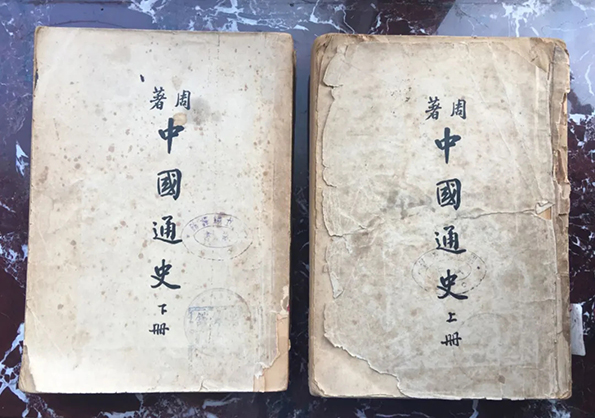

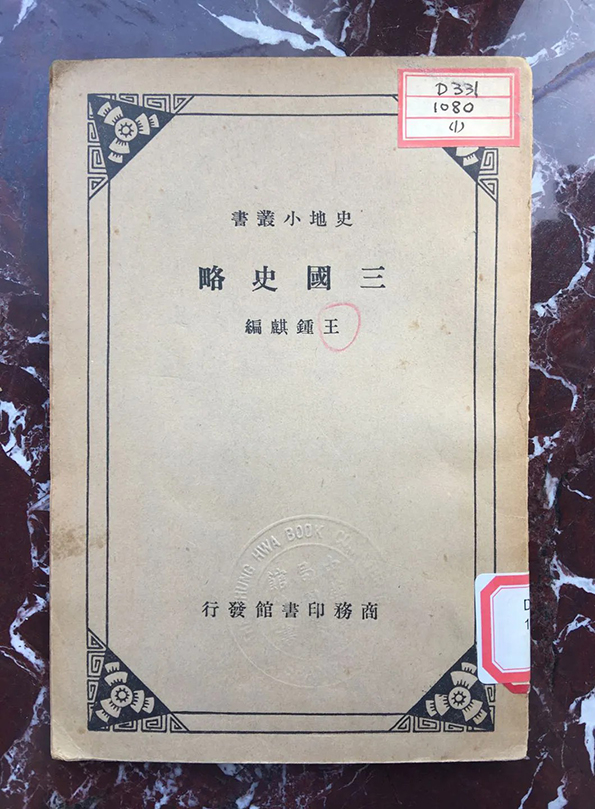

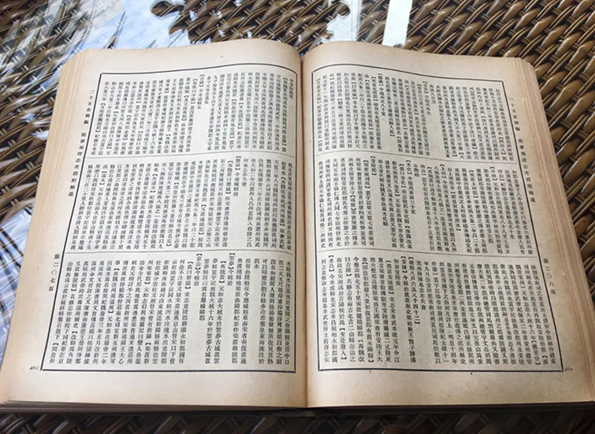

周谷城著《中国通史》,开明书店出版 1952年1月31日 接廿一日诚之上海信,告断代通史决依属截至五代止,惟交稿尚须年余耳。 1957年10月15日 接上海吕翼仁柬,告乃翁诚之先生已于九日九时寿终,十三日下午二时在万国殡仪馆大殓云。史学耆宿,又弱一个,不禁惨痛久之。 顾颉刚曾评价道:“吕先生通史稿积叠已多,如能年出一二册,则五六年可毕。此书一出,邓氏《二千年史》自然倒坠。”吕思勉以一人之力,撰成多部通史与断代史,十分不易,而其著作自首次印行后就风靡学界,不断重印。1957年10月9日吕思勉先生逝世时,王伯祥已经离开了开明书店合并改组之后的中国青年出版社,而《隋唐五代史》已经写作完成,真正出版要等到两年后由上海中华书局印行。 与作者谈稿酬也是编辑的工作之一: 1943年3月10日 复诚之,约编两晋南北朝以次各史,拟千字酬卅元为稿费,征询同意。 催稿也是一个合格编辑的必备技能。比如王伯祥编辑吕思勉《中国通史》时,就没少催,而且有时还要催得比较巧妙,避免作者厌烦。比如寄送校样时,可以顺催下一批交稿时间;作者收到稿费后告知编辑,这时也可以顺势一催;收到作者近况来信,编辑关心慰问之余也可以一催: 1940年2月27日 校毕诚之《中国通史》上册,作书送之,请速作下册。 1940年3月26日 致诚之,送新出版《中国通史》上册十八本去。顺催稿。 1943年7月19日 寄诚之,询起居兼慰其夫人疾,并探稿有无段落。 除了催作者,在流程上也需要催上下游环节,比如,1924年8月13日,上下午均往图版股催询《地理》插图;1924年2月16日,排印房迟迟不送校样,“催之久”,始将毛样送达王伯祥处。如若不催,便十分耽误进度。 对于重要图书,在上市之前,编辑还要拓展营销途径。《二十五史补编》在上市前,早已在各大报刊上打出了征订启事,而为了向国际推广,王伯祥于1935年10月15日还写信给贺昌群,托其留意抄录国外学术机关名称地址。 编书基本功  王伯祥编《三国史略》 好在商务付酬比较及时,最快可以做到交稿当天付酬,略慢则第二、第三天必付,而王伯祥也可以根据每次撰稿的字数计算出应得稿酬,日记中可以见到一手交稿一手得酬的记录。此外,王伯祥还抽空写作各类刊物的约稿文章,长短不一。在“九一八”事变之后,王伯祥愤懑时局,写有《九一八事变以来的一周年》,据1932年8月26日日记,其文“将与息予《沪战记》合出单行本,别有人供给照片。将成版税,即作三分开派”,据收支表,1933年6月1日收到了这笔稿费,计12.80元。“予生平第一回版税书,乃在出卖国难,思之可痛,亦弥复自怜矣。它日有所入,不将刻之警予耶”,以国难换稿酬,日记中这段话真实描绘出王伯祥当时复杂的心情。 编书固然有为生活所迫的因素在内,但也是兴趣所致。之后王伯祥生活有所好转,在开明任职甚至在建国后,出于自身兴趣和能力,亦编选、写作出不少好作品,如《春秋左传读本》《史记选》《增订李太白年谱》等。尤其《史记选》,是迄今为止《史记》最好的选本之一,仍在不断重印,这种成就与他做编辑时的积累和勤奋是分不开的。 策划出版《二十五史补编》 这类计划多被采纳,但最终命运各有不同。《十通》的出版消息被商务得知,抢先出版了,开明自然也就无力抗衡。据1938年4月7日日记,《十通》出版后,王伯祥曾置办一套,晚饭后即开始翻阅。而《太平御览》,据1937年6月6日日记,“预约样本亦弄好矣,七月一日将发布之”,结果因抗战爆发,未能全面印行,十分可惜。 真正付诸实施并赶在全面抗战爆发前出版印行的,只有《二十五史》和《二十五史补编》。开明书店的《二十五史》虽为影印,但也在版式上特别考虑,以使《新元史》与《二十四史》在缩印之后能配套。王伯祥并为每一史编有详尽的参考书目,为读者进一步治学提供方便之门。 《二十五史补编》出版过程更为艰辛,自1935年开始编集,系王伯祥与助手周振甫、卢芷芬等共同攻坚,使用二十五史补编委员会的名义推进。原本计划做影印,以节省排校成本、避免差错,但因核算成本过高,且与征订时的定价大大不符,至1935年9月初改为排印。为了赶进度,往往白天忙事务性工作,晚上从事校对,极为辛苦,日记中记录下了该书从筹备、险些流产、编集目录、题辞,到改版、编校、上市的全过程,甚是不易: 1935年1月10日 准备购书,为出刊《廿五史补编》事。 1935年1月18日 编毕《廿五史补编》目录。 1935年2月10日 雪村来,谓……《廿五史补编》打消,予闻而大愤,颇萌去念矣。 1935年2月11日 饭后到公司,与晓先诸人辨《廿五史补编》不当中辍,就法理,就事实,两皆折之,彼竟无言矣。 1935年2月13日 雪村仍进行《补编》计画,只要不再有人作梗,或可早日发售预约也。 1935年3月5日 晚饭后访乃乾,晤之,出《补编》目录示之,承补正多处,并许明日写寄。 1935年3月7日 接鞠侯信,《补编》目录定矣。此目易稿数四,今乃得假定,不能不感诸友之协助焉。 1935年4月24日 上午九时半与雪村、圣陶、索非往跑马厅国际饭店访适之,谈至十二时半乃别。话甚恳切,允为《补编》题辞。适之与孟真俱尚念旧,予向以阔人视之,不愿通问,遂致疏远。今因《补编》事勉与周旋,孟真则复信甚挚笃,适之亦接待至殷勤,予至此,不得不自恨过介,错怪他人矣。 1935年7月5日 议定《补编》各表重排格式。 1935年8月30日 午后雪村综检《二十五史补编》页数,达六千四百余页,超出原定页数五分之二,甚窘。若令定户加价,一无可说,若听其自然,须加装两册,费用不赀,竟大耗蚀矣。事虽不决于予一人,而定议之际,予持之最力,一般责难,其将焉逃,闷损极矣! …… 1935年8月31日 致书经协理及三处所主任,为《补编》溢量事引咎自劾。午后因开二十五史刊行委员会,议定补救办法,全书加装为七册,惟一律改排版,免铸锌版。一转移间,尚可拉平,惟出版不免延迟,而校对亦须加工进行耳。 1935年9月5日 依时入馆,为《补编》改排印事通函各定户。盖截至目前,已溢出七千页以上,增加一册亦难容纳,为顾全成本计,不得不一律改为排版也。荷荷! 1935年12月20日 颉刚书来,《补编序》已寄到,甚好。快慰之至。 1936年1月14日 上午写出《补编凡例》,第一册之编校工作完成矣,只欠印装耳。心头为之一松。 1937年6月6日 《廿五史补编》精装本及《清名家词》均已出齐,予亦取得,携归插架,日来快事,宜无过于此矣。 此外,由周振甫、卢芷芬二位编了一部《二十五史人名索引》,作为《二十五史》和《二十五史补编》的附属,造福学林。三书均由王伯祥敦请前辈学者、同学章元善之父章珏题签、题词,言简意赅地揭示了三书之价值: 上海开明书店汇印《二十五史》,用锌版缩成九册,又附参考书目、人名索引。取价既廉,并定分期付价办法,为今之读史者计,盖亦至矣。复以诸史中以书、志、表、谱为难读,实为讲史者最重要部分,此类著作散见丛书本、单行本、新出本,一时鸠集,谈何容易。于是复辑印成《二十五史补编》一书。寄示拟用书目,盖服其用意之盛与取材之博,诚能于本史之外随时取给。于是则凡考求治迹者,固可启发聪明;整理旧文者,亦可别寻途径。循是为之,于吾宗实斋《通义》所谓“辨章学术,疏通伦类,以考镜历代得失之故”者,庶几见之。固不仅书、志、表、谱之得所津逮也。便莫便于此,要莫要于此。 凝聚了大量心血的《二十五史》《二十五史补编》和《人名索引》,经过不计寒暑疯狂赶工,终于在抗战全面爆发前全部出版了,而《补编》与《人名索引》的纸型中华书局1955年重印出版时曾用过。  二十五史补编 (责任编辑:admin) |