|

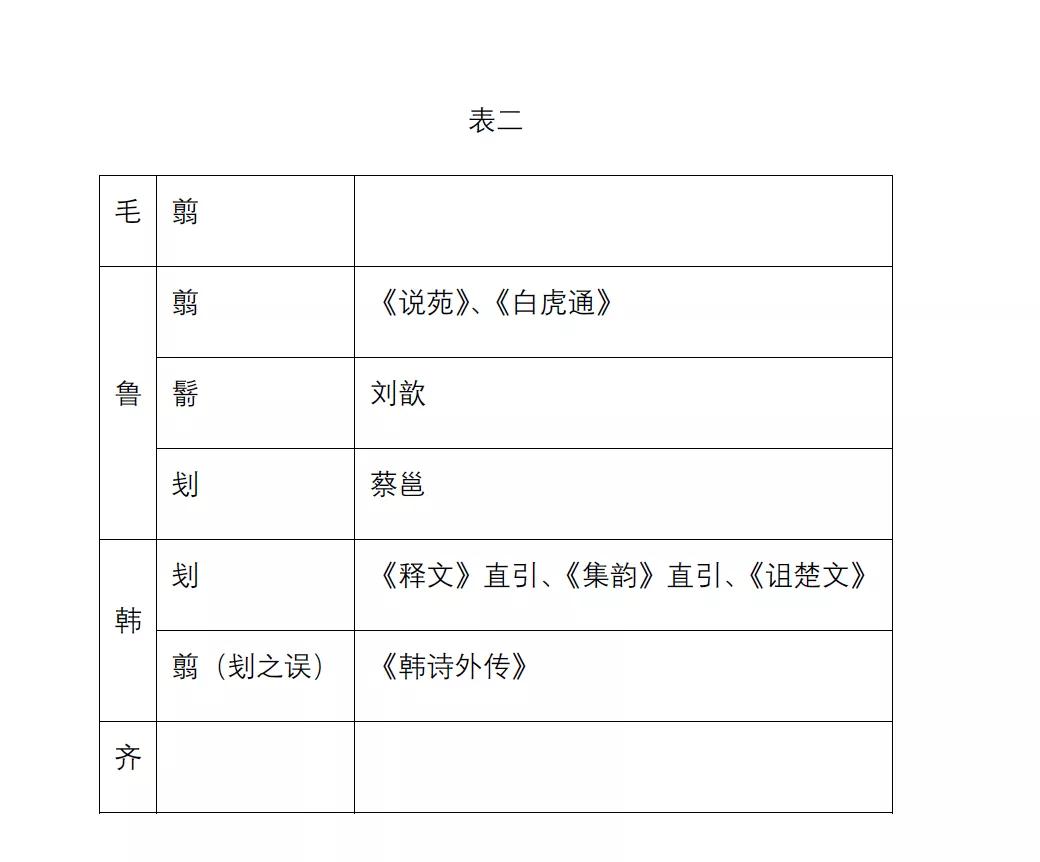

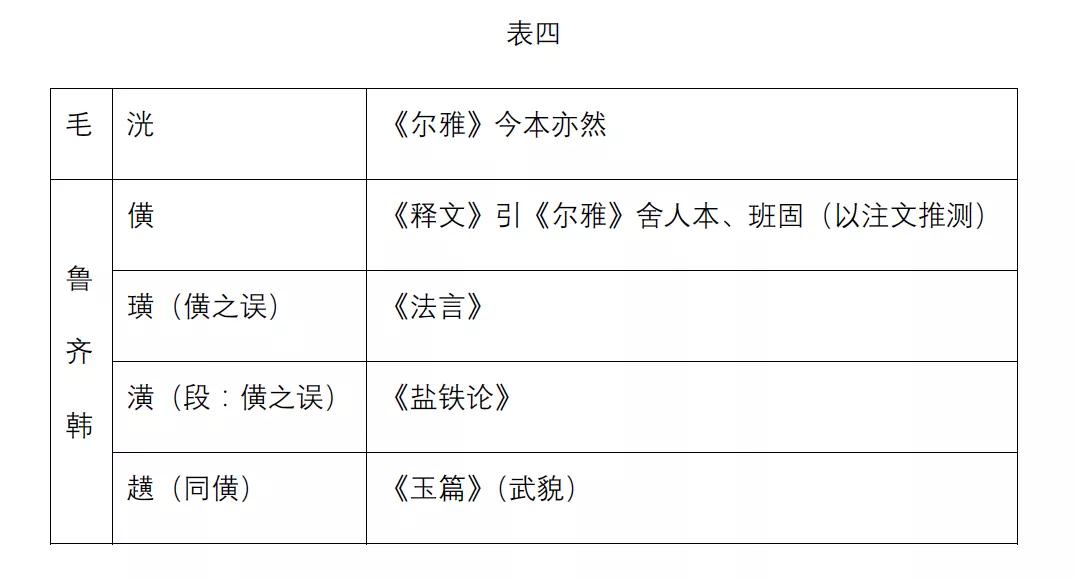

一、辑佚之学 三家诗之亡也久矣。三家诗学昉自南宋王应麟(1223-1296)之《诗考》,极盛于清,有严虞惇、惠栋、余萧客之学,[1]有范家相(1715?-1769)之学、阮元(1764-1849)之学、冯登府(1780-1841)之学,有宋绵初、沈清瑞、臧庸、迮鹤寿、李富孙、魏源、丁晏、蒋曰豫、顾震福之学,[2]《集疏》一出而众书废。今人征引三家诗,多以王先谦(1842-1918)《诗三家义集疏》为本。王氏《集疏》以《毛诗》为经,三家诗说为注,疏中标明诗说出处,折衷众论,自谓“用力少而取人者多也”,故名之曰《集疏》。[3]王书太半实因袭陈寿祺(1771-1834)、陈乔枞(1809-1869)父子《三家诗遗说考》。《遗说考》书分鲁、齐、韩三部,每查一句之各家诗说,辄须前后翻检,又不载《毛诗》原文,殊不若王书便利。 王应麟《诗考》一卷,韩诗略具规模,鲁、齐寥寥数条而已。范家相《三家诗拾遗》十卷《源流》一卷,阮元《三家诗补遗》三卷,冯登府《三家诗异文疏证》六卷《补遗》三卷、《三家诗遗说》八卷《补》一卷,诸书卷帙虽增,而所辑齐诗之规模距韩诗相去悬殊,一如《诗考》旧观。至陈乔枞著《鲁诗遗说考》六卷《叙录》一卷,《齐诗遗说考》四卷《叙录》一卷,《韩诗遗说考》五卷《叙录》一卷《附录》一卷《补遗》一卷,[4]三家间之规模始相匹敌。三家之诗辑至乔枞乃陡然大备。而王先谦《诗三家义集疏》二十八卷,所收三家诗说多仍陈辑,新增不多。 应麟所辑韩诗,多直接援引《韩诗外传》、《文选注》、《释文》诸书,鲁诗亦直引古籍旧注与鲁诗残碑,皆班然可考。惟齐诗早亡,显见者最少,惟采翼、匡齐诗家言。与《毛诗》不同而又不能辨别家数之诗文诗义,附入《诗异字异义》,篇幅不亚于所辑韩诗。《后序》云“楚元王受诗于浮丘伯,向乃元王之孙,所述盖鲁诗也”,又云“康成从张恭祖受韩诗,注《礼》之时未得《毛传》,所述盖韩诗也”,皆引前人之说以存疑,而刘、郑二氏之诗说,实归入《诗异字异义》,其审慎如此。 比至于清,范家相以向、歆、《淮南子》诗说入鲁诗,因其家世;以《史记》所载诗说入鲁诗,因史迁曾问故于孔安国,安国,鲁申公弟子;以蔡邕之诗说入鲁诗,因其定鲁碑之事。董仲舒、班固、杨雄、郑玄之诗说归属,则莫能定论。阮元继踵其后,复以班固、桓宽所传为鲁诗。阮氏书刻于身后,乔枞未见。冯登府既广览范家相、赵怀玉、卢文弨、汪照、宋徕初诸家之作,复遍检经史,旁及汉碑,以补诸家未备。其上承王应麟、下启陈乔枞,及立说之前后变化,见贺广如《冯登府的三家〈诗〉辑佚学》。[5]范、阮、冯新辑之诗说,以鲁、韩二家为主,齐诗仍有未逮。洎陈氏父子出,归康成《礼》注入齐,以为礼家师说均用齐诗,作《齐诗遗说考》四卷,三家诗之辑佚始称大成。而昔日应麟猜测之辞,范、阮、冯疑惑之论,至乔枞终定于一是。试以南宋应麟所见之古籍,比于清人,孰寡孰多?而清人所辑三家佚文,卷帙累增,至乔枞而蔚为大观,所恃者无他,惟其辑佚之方法已有不同耳。 应麟直引群籍“韩诗曰”、“韩诗某作某”、“薛君曰”云云以入韩诗,乃辑佚之基础,无所谓方法。王吉学韩诗、匡衡习齐诗,皆史传所明言,应麟援以入韩、齐,是为有法。至其疑楚元王习鲁诗则刘向亦习鲁诗,康成曾习韩诗则注《礼》亦用韩说,则有法而不敢自信,仅归入《诗异字异义》。刘向之家派,先儒或能信之,而以《礼》注为齐诗,则至乔枞方敢定论。陈乔枞辑佚三家,上溯先秦旧籍,下逮六朝字书,靡不条分缕析,各得其所。前人多已论定家派者,如伏生、匡衡、蔡邕,陈氏因之;前人莫衷一是者,如马迁、班固、郑玄隶属何家,陈氏定之;前人所未取者,如《玉篇》、《广雅》、《博物志》之诗说,陈氏亦能有所采择。 陈氏以为汉儒治经,最重家法,经师各守师法,持之弗失,宁固而不肯少变。[6]故以向歆父子世习鲁诗。而《汉志》言三家诗,“鲁最为近之”,语本《七略》,即为左证。班固之从祖班伯少受诗于师丹,师丹治诗事匡衡,故班彪、班固、班昭乃至班婕妤所习皆齐诗,《汉书·地理志》引《诗》“子之营兮”师古曰“齐诗作营”即为明证云。范家相以《史记》诗说为鲁诗,亦同此类。然家法之事,前人小心求证,偶尔用之。陈乔枞则以“汉儒重家法”为辑佚之根本理论,据笔者归纳,其家法理论体现为四条原则。一谓一人必治一诗,蔡邕定鲁诗石经,则所学必鲁诗,而非齐、韩。此原则亦二三条之基石。郑玄注《礼》用齐诗,则此条之变例。二谓同一师门必治一诗,匡衡、师丹、班伯皆治齐诗是其用例。三谓同一家族必治一诗,班伯、班彪、班固均治齐诗,楚元及向歆父子均治鲁诗是其用例。四谓凡言诗必属四家之一,陆贾之时未有齐、韩、毛,其所习只能为鲁诗。 陈氏之家法理论,可议之处甚多。史迁、刘向、班固、郑玄之家派所属,素为聚讼之府,陈氏之后,攻讦之声更不绝于耳。学者或举证陈氏抵牾之迹,以申新说,此乃议题之继续。或釜底抽薪,否定三家诗之辑佚方法。前者多系零星考订,不胜枚举。后者如刘立志《三家诗辑佚学派论定之批判》,归总清人辑佚思路六条,一一反驳,以为非直引者不可采信。[7]叶国良《〈诗〉三家说之辑佚与鉴别》,标举清儒之失,倡议后人修正思路,实事求是,重辑三家诗。[8]虞万里《从熹平残石和竹简〈缁衣〉看清人四家诗研究》,以后出熹平残石,检讨陈、王之辑佚成果,认为相合者仅35%,然清儒继绝之功,未可泯灭,其阙漏谬误,则有待于新材料、新思路云。[9] 窃谓辑佚三家诗与三家诗辑佚之学,应区别对待。前者谋复三家诗之原貌,后者研讨辑佚家之学说。前述学者批判清人所辑三家诗,无不以古学原貌为圭臬,故有是非高下之别。试以经学为譬:辑佚者,乃经学家;全盘否定辑佚理论者,更近于史家;以出土材料为是非者,乃考古家;探索辑佚者营造之辑佚学,乃是经学史研究。经学家无不以圣人之义为鹄的,而吾辈治经学史,却不必证其是否合于圣,但论其学说之究竟则可矣。故三家诗辑佚学之研究,暂可不必问其是否合于古之三家诗。前引贺广如《冯登府的三家〈诗〉辑佚学》,正是笔者所谓后一范畴之研究。贺氏又作《范家相〈三家诗拾遗〉及其相关问题》与《论王先谦〈诗三家义集疏〉之定位》,探讨各家特点,揭示前后因革。[10]其学生郑于香《清代三家〈诗〉辑佚学研究──以陈寿祺父子、王先谦为中心》,究心陈、王差异之由来,启发笔者最多。[11]笔者以为陈氏之辑佚学,体大思精,持法严谨,王氏先谦之承袭与变化,亦堪玩味。试申此论。 二、辑佚有法 初,笔者读《鲁诗遗说考·自序》,至 “佩玉晏鸣,关雎叹之”,臣瓒谓事见鲁诗。而王充《论衡》、杨雄《法言》亦并以《关雎》为康王之时。“仁义陵迟,《鹿鸣》刺焉”,史迁盖语本鲁说,而王符《潜夫论》、高诱《淮南注》亦均以《鹿鸣》为刺上之作。互证而参观之,夫固可以考见家法矣。 不禁大呼其谬。《论衡》、《法言》偶与鲁诗相似,何以竟视全书为鲁说?史迁不过尝于孔安国问故,安国兼习《尚书》,所问岂必鲁诗?史迁尚且如此,又遑论偶与史迁同说的王符、高诱?乔枞此说,自申公、孔安国、司马迁一条孤线,牵连至于王、高,寥寥寡证,强事臆测,自谓“考见家法”,岂其然哉? 此后,笔者时时翻阅《遗说考》与《集疏》,于其家数分派,虽未能信服,亦叹其前后一贯,极少抵牾。以乔枞定为鲁诗的杨雄《法言》为例,除其说《关雎》合于臣瓒所谓鲁诗以外,并无他证。《法言》涉及《召南·甘棠》之诗说,涉及《邶风·绿衣》、《齐风·甫田》、《小雅·小宛》、《小雅·小弁》之文字,乔枞咸归入鲁诗,虽然未有新证,亦未见反例。或可成为反例者有以下三处。《毛诗·豳风·破斧》“周公东征,四国是皇”,乔枞《鲁诗考》引《法言·先知篇》“昔在周公,征于东方,四国是王”,盖以“王”乃《毛诗》“皇”之异文。然同引《白虎通》、《尔雅注》之“鲁诗”皆作“皇”,是《法言》之“鲁诗”与《白虎通》、《尔雅注》之“鲁诗”不同。乔枞于此无说,盖其疏漏,[12]此其一。《毛诗·大雅·江汉》“洸洸”,《法言》作“璜璜”,乔枞定为鲁说的《尔雅》作“僙僙”。同为“鲁诗”,《法言》与《尔雅》不同。乔枞乃以“璜璜”为“僙僙”之误,以掩其抵牾之迹,此其二。《鲁颂·閟宫》“新庙奕奕,奚斯所作”,毛传以为公子奚斯作此庙,《法言·学行篇》“公子奚斯尝睎正考甫矣”,意为奚斯作诗。《法言》此说与《文选》王文考《鲁灵光殿赋》注引薛君《韩诗章句》“是诗公子奚斯作”相合。乔枞对此解释为鲁、韩诗说同,此其三。以上三条,第一条确有不合,后两条则已作出辩解。 由是观之,乔枞以《法言》为鲁诗之假说,虽然只有《关雎》一条例证,亦能周全其说,在其假说内部鲜有抵牾。《法言》之外,杨雄《方言》乃至辞赋箴诔,亦为乔枞纳入鲁诗。乔枞以《潜夫论》为鲁诗,其立说之牵强,更甚于《法言》,然检其见于诸篇者,亦皆此类。敢问诗派归属之理据既已牵强若彼,其诗说又何能整齐通达如此? 于是知陈氏辑佚之学,别有洞天,自成一体。何以分家定派,乃以家法为核心。家法演而为四则,即前述诗分四家,一人、一门、一族必治一诗。依此反观陈氏之立论,种种欠通之处,转而有法可循。以此绳之,《荀子》、陆贾、马迁、刘向、《白虎通义》、蔡邕用鲁诗也,班氏、礼说、纬书、公羊之学、翼匡之属所用为齐诗,鲁、齐二诗之规模已远超前人。此其辑佚之始基。其余载籍旧文,陈氏又参核异同,分门别类,摭其近于以上诸家者。则《淮南》、高诱、杨雄、王充、张衡、《潜夫论》、《风俗通》、《楚辞章句》、《左传》服注、《尔雅注》皆归入鲁诗,《焦氏易林》、桓宽《盐铁论》皆归入齐诗,曹植诗文等归入韩诗,三家诗始粲然大备。 参陈氏辑佚之前后阶次,四原则而外,实又立一义曰:一诗当持一说。一诗不能有两说,故诗说相异者,不能视为一家。逆用此法,则说诗同者,或为一家。前引《鲁诗考自序》,以王充、杨雄、王符、高诱四氏之说归入鲁诗,背后实有一番考订功夫,《自序》所举,特其显明有力者耳。 再以《盐铁论》为例,[13]《齐诗遗说考·关雎》“求之不得,寤寐思服”条引其说,并云: 乔枞谨案:桓次公《盐铁论》皆用齐诗。如以《兔罝》为刺,义与鲁、韩、毛显异,以“鸣雁”为“鳱”,文与鲁、韩、毛并殊,以《出车》为周宣王诗,与班固《匈奴传》合,是其证也。 乔枞列《盐铁论》于齐诗者,其数不下半百,此条案语所举, 乃最显明之证据。阮元《三家诗补遗》刻本前冠叶德辉《叙》驳其说曰: 按《盐铁论·取下篇》云:“是以有履亩之税,《硕鼠》之诗作也。”以履亩、《硕鼠》为一事,与《潜夫论》“履亩税而《硕鼠》作”之说合。陈氏既以节信为鲁诗,又出次公为齐诗,析而二之,未见有合。阮氏桓、王并入鲁诗是也。 叶氏所指,的是陈说漏洞。然不见乔枞《鲁诗遗说考·硕鼠》案语所云“桓宽用齐诗,然则此诗鲁、齐说同矣”,语虽近于狡辩,亦未可厚非。其言某诗与某诗同,乃乔枞疏通诗说之法,本出于无奈,竟成敷衍塞责之套语。阮元以班固习鲁诗,故乔枞所举《盐铁论》与《匈奴传》合者,转而成为阮氏《盐铁论》为鲁诗之证。然检《兔罝》、“鸣雁”所谓鲁、韩之诗,无一出于直引,皆以家法论定之鲁、韩,则叶、阮所以立论者亦同于陈。故乔枞与阮元实无是非之分别,其理论依据有所不同而已。阮书文寡,其体也小,其法也少,陈书文繁体大,其法也多。 观乔枞以桓次公异于鲁、韩、毛而定其为齐诗者,是以“一诗不能有两说”别异之法。其不以齐之《盐铁论》与鲁之《潜夫论》同说为意,不以鲁之《法言》与《文选注》引《韩诗章句》同说为意,而曰某某说同者,是以“两诗可持一说”以存同之法,此法亦可谓“一诗一说”之妙用。究此法之所本,则《史记·儒林传》有“其归一也”之语。魏源《诗古微·齐鲁韩毛异同论》所云“三家遗说,凡鲁诗如此者,韩必同之,韩诗如此者,鲁必同之,齐诗存什一于千百,而鲁、韩必同之,茍非同出一原,安能重规迭矩”,皮锡瑞《诗经通论》所谓“三家诗大同小异”,王先谦《集疏》屡云之“三家无异义”,皆此类也。 或曰:所论陈氏辑佚之五法及前后阶次,有明文可依否?前人辑佚亦有法,阮氏已以《汉书》、《潜夫论》、《盐铁论》归为鲁诗。或有法而不自知,臧庸《拜经日记》卷七《楚辞章句多鲁诗说》云: 王叔师《楚辞章句》所引《诗》,或与韩、毛不同,而与《尔雅》及《列女传》有合者,盖鲁义也。其诂训亦往往有异于毛郑,而较毛郑为长者。 与韩、毛不同则必鲁、齐,岂非“诗必四家”之法?镛堂素以《尔雅》旧注多鲁诗,或又以《列女传》为鲁诗,而王注与二书相合,故云“盖鲁义也”,正是“一诗当持一说”之逆用。 “盖”者,推测之辞,至乔枞乃成定论。《鲁诗遗说考·关雎》“窈窕淑女君子好仇”条引王逸《楚辞·九歌》注“窈窕,好貌,《诗》曰‘窈窕淑女’”云: 乔枞谨案:臧镛堂《拜经日记》言:“叔师《楚词注》所引《诗》多与毛、韩异,而与《尔雅》及《列女传》有合者,盖鲁义也。”乔枞考叔师引《诗》,如“好人媞媞”、“苕苕公子”之类,显与韩、毛文异。此诗“窈窕”,毛传训作幽闲,云:“是幽闲贞专之善女。”薛君《韩诗章句》亦云:“窈窕,贞专貎。”(原注:见《文选》颜延之诗李注引)又匡衡习齐诗,其说“窈窕淑女”,谓:“能致其贞淑,不贰其操。”义与《毛诗》并同。是知叔师所用,信为鲁诗矣。扬子云《方言》云:“窕,美也,陈楚周南之间曰窕。自关而西,秦晋之间,凡美色或谓之好,或谓之窕。美状为窕,美色为艳,美心为窈。”子云用鲁诗,故与叔师说合。《毛诗释文》引王肃云:“善心曰窈,善容曰窕。”又张揖《广雅》云:“窈窕,好也。”皆本鲁诗说。 《楚辞章句》异于毛、齐、韩“贞专”之训,故定其为鲁诗。王逸本无家法可寻,乔枞以其多异于《韩诗章句》及《毛诗》(“好人媞媞”、“苕苕公子”),此处又不与匡衡之齐诗同,故“信为鲁诗矣”。杨雄亦无家法可据,《法言》说《关雎》诗旨与鲁合,系待考之鲁诗。既以王逸为鲁诗,而《方言》训“窈窕”与王逸同,则更证杨雄所习为鲁诗,王逸亦多一左证。王逸、杨雄二氏皆未闻有家法,终于得以确定家数,其前后阶次,班然可睹。论其考证之法,则“诗必四家”、“一诗当持一说”,与臧庸同。 臧氏之法,实出于考据家之经验,非有意用之。陈氏之法,乃为辑佚而苦心营造。陈氏辑佚,总合前人之成,倘不以家法之说统摄,必沦为《诗经》异说之汇编。先立有家法者,则无家法者亦可比附,是其辑佚之阶次。而后一阶次之依据,乃“一诗当持一说”,此义亦源于陈氏之家法观念。家法乃陈学之根本,否定家法理论,《遗说考》必不复成立。 然乔枞之考证看似有理,实则外强而中干。乔枞之证据,惟薛君《章句》信为韩诗,其余文献,无不以家法定派,自相支撑,实乃循环论证。然《遗说考》体制之宏大,恰在其循环周流之顺畅,鲜少抵牾。其引王肃及《广雅》,训“窈窕”与王、杨同,遂采入鲁说。王肃、张揖,时代已晚,异文、异训、异说歧出,迥异于陈氏既有之分派,乔枞分散其说,凡与某诗合者,则系于某诗。类此不能划为一家者,又有先秦诸书,以其时未有今古之分;又如《博物志》,诗说甚少,然间涉三家,不能概论;又有《说文》,许慎以毛自命而异文错出,绝不能指为一家;又《玉篇》、《广韵》、玄应《众经音义》诸晚出之字书、韵书,异文特多,难以整齐。此皆汉代家法理论所不能涵盖,与现成诗说相合,则采入某家。 亦有无可比附者,如《广韵·十六怪》: 扒,拔也。《诗》云:“勿剪勿扒。”案,本亦作“拜”。 《毛诗·甘棠》原作“勿翦勿拜”,“拜”字《广韵》引作“扒”。陈氏所辑三家于“拜”字皆无说,无从比附,故不见于《遗说考》。乔枞又作《诗经四家异文考》,[14]出“勿剪勿扒”条,引《广韵》此文曰: 案《毛诗》笺云:“拜之言拔也。”《广韵》所引盖三家之异文。虽字异而训义仍同。扒得与拜通者,考司马相如《上林赋》“汹涌澎湃”,韩愈、孟郊《征蜀联句》云“獠江息澎汃”,“澎汃”即“澎湃”也,此足为扒、拜通假之验。 乔枞未能论定家派者,可入《异文考》,以存古籍旧观。《遗说考》已判为误字者则不收入《异文考》,以免节外生枝。至其不论“剪”乃“翦”字异文,则《异文考》“勿鬋勿伐”条下云“《玉篇》以剪为翦俗字”是也。 《甘棠》“勿翦勿”三字,各章皆然,“翦”有异文,各章必同。《异文考》“勿鬋勿伐”条语出刘歆庙议,则以鲁诗“翦”作“鬋”。依陈氏著书之例,《鲁诗遗说考》宜出此条异文,再注其出处。今检《鲁诗考》,所出乃《毛诗》原文,条下所汇诸说,“翦”、“剪”、“鬋”、“刬”互见,又检《韩诗考·甘棠》,列异文出处如表一。  又《鲁诗遗说考》云: 乔枞谨案:《毛诗释文》云:“勿翦,《韩诗》作刬。”中郎用鲁诗,字当作“鬋”,与《汉书》刘歆庙议引同。此作“刬”者,盖后人传写,从韩诗改之耳。又《说苑》及《白虎通》两引《诗》“勿翦勿伐”,皆当作“鬋”为是。 《韩诗遗说考》又云: 乔枞谨案:据《毛诗释文》及《集韵》,是韩诗“翦”作“刬”,与毛文异。今本《韩诗外传》引《诗》作“翦”,盖后人顺毛改之耳。 《释文》与《集韵》直引《韩诗》作“刬”,两相参证,更信于《韩诗外传》。故定韩诗为“刬”,而以《外传》为误字。其余三字,“翦”乃《毛诗》用字,“剪”以俗字不足取,[15]仅“鬋”可论。又见“鬋”字出于刘歆,遂定为鲁诗。鲁诗既定,则同为鲁诗之《说苑》、《白虎通》与蔡邕,皆可视为误字。然乔枞论《说苑》、《白虎通》与《外传》顺毛而误,尚可通;既改《韩诗外传》以就真“韩诗”,又以“韩诗”改蔡邕之文,一改再改,似于理不合。陈氏屡易典籍文字,干犯大忌,所图者何?其“一诗一说”之义也。此义厥功甚伟,贻患亦巨,既为辑佚之功臣,复为陈学易遭诟病之处。欲详知其学说之究竟,需观王氏先谦弥缝改更之迹。 王先谦《诗三家义集疏·甘棠》云: 勿翦勿伐【注】韩翦作刬。鲁亦作刬,又作鬋。【疏】“韩翦作刬”者,引见《释文》。《集韵》刬字注引同。据此,上引《外传》“勿翦勿伐”之文亦当为“勿刬勿伐”,作“翦”者,后人乱之。秦《诅楚文》“欲刬伐我社稷”,刬伐连文,即同韩诗。“鲁亦作刬”者,蔡邕《刘镇南碑颂》:“蔽芾甘棠,召公听讼。周人勿刬,我赖其桢。”蔡述鲁诗,是鲁本亦作“刬”。“又作鬋”者,《汉书·韦玄成传》刘歆庙议云:“《诗》云:‘蔽芾甘棠,勿鬋勿伐,邵伯所茇。’思其人犹爱其树,况宗其道而毁其庙乎?”据此,鲁异文作“鬋”。《韦贤传》:“鬋茅作堂。”颜注:“鬋与翦同。”翦、鬋通用字。《说苑》、《白虎通》两引《诗》“勿翦勿伐”,知鲁又作“翦”也。 勿翦勿败【疏】《集韵·二十六产》刬字注:“翦也。”引《韩诗》曰“勿刬勿败”。 勿翦勿拜【注】鲁韩拜作扒。鲁韩说曰:扒,擘也。【疏】“鲁韩拜作扒”者,《广韵·十六怪》:“扒,拔也。《诗》曰:‘勿翦勿扒。’”陈乔枞云:“扒得与拜通者,司马相如《上林赋》:‘汹涌澎湃。’韩愈、孟郊《征蜀联句》云:‘獠江息澎汃。’‘澎汃’即‘澎湃’也。此足为扒、拜通叚之验。”愚案:扒、拜以双声通转。“扒擘也”者,《广雅·释诂》文,正释此义,知作“扒”者为鲁、韩诗矣。《广雅》又云:“擘,分也。”以手批而分之,亦拔取之意。擘、拔声转而义通。《毛诗》作“拜”,笺“拜之言拔也”,陈奂云,“本三家义”。愚案:笺不用拜之本义,而训为拔者,见三家作“扒”是正字,毛作“拜”是借字,故读拜为拔也。 其说如表二、表三。   表二所引之文,秦《诅楚文》刻石而外,皆出自陈书,是王氏因袭陈氏之明证。陈氏所定家派,前文所列者,悉为王氏所取。陈氏不能论定者,王氏以《广雅》、《广韵》异文为鲁、韩之同说(如表三),又定《玉篇》为韩诗(说详后)。是王氏之三家分派,源于陈氏,然陈氏三家诗学之体系,王氏未全部依从。陈氏改字以适“一诗当持一说”之义,而王氏则不以一诗可持两说、三说为意,遂定鲁诗之异文有三(如表二)。王氏引陈氏之文而易《广韵》之“剪”为“翦”者,或为讹误,或出于私意。至其以《外传》之文为后人所乱,则又从乔枞之说而不能坚持“一诗可持数说”之原则。 乔枞之“一诗一说”与先谦之“一诗数说”,乃二氏最显明之差别。下文由此入手,以显陈、王三家诗学体系之特征。 三、一诗一说 王氏不从陈氏“一诗一说”者,《集疏·羔羊》云: 委蛇委蛇【注】齐韩委蛇作逶迤,韩又作袆。【疏】“齐韩委蛇作逶迤”者,《释文》:“委蛇,《韩诗》作‘逶迤’,云:公正貌。”案:曹大家赋“逶迤补过”,是齐作“逶迤”,与韩同。《杨秉传》“逶迤”二字正用齐、韩文。“韩又作袆”者,陈乔枞云:“据《释文》韩作‘逶迤’,‘袆’非韩诗经文,乃内传释经‘逶迤’之训。”愚案:《衡方碑》“袆”,洪适谓本韩诗,与王娄说合。众家皆有异文,“袆”是韩异文,《释文》失引耳。《释训》“委委蛇蛇,美也”,《释文》作“袆袆它它”,是袆、委通用。“逶迤”疑或作“委随”,故隶省随作隋,又变隋为也。 乔枞《遗说考》略同,不烦赘引。《释文》既直引《韩诗》,故乔枞不以《隶释》之文为韩。然碑文字僻,他书所无,不能指为讹字,遂以“非经”为辞,不辨以僻字训常语,于理未安。观陈氏于《尔雅》诸书,凡与经文似有关联者,辄援以入诗,而先儒语之的出《内传》者,又以他说搪塞,曰此非经文也,曰彼乃讹字也,或以文字音韵之学证其实为一字,殊为可笑。(上文所论某某两诗同说者,殆其自圆其说之又一套语。)王先谦则无所顾忌,以为韩诗异文。其所云“众家皆有异文”,是其“一诗数说”之明证。以诸儒之书观之,四家诗之差异,举其大者,曰诗说,曰训诂,曰文字。(“异文”、“异说”,对言则互异。本文每泛论“诗说”、“异说”,乃兼包文、训而言。)诸家所辑,诗说最寡,而异文特多。章句、故训寡,故一诗一说,鲜有抵牾,虽有不合,亦易于敷衍牵合。异文众多,则往往不能相合,遂有陈氏改字搪塞诸举。王氏不言众家皆有“异说”而独言“异文”者,以此也。又案《释文》原引《诗》“委蛇”作“委虵”,云:“本又作‘蛇’”,则“虵”、“蛇”乃《毛诗》内部异文,陈乔枞移诸《诗经四家异文考》,王氏则未有说,盖《集疏》径袭《遗说考》而未检《释文》单刻本,[16]抑或《毛诗》非其意所在之故。 王氏从陈改字者,《集疏·草虫》云: 亦既见止,亦既觏止。【注】鲁觏作遘。【疏】“鲁觏作遘”者,《释诂》“遘,遇也”,邢疏引《草虫》曰“亦既遘止”。陈乔枞云:“邢疏所引,必据《尔雅》旧注之文,知是鲁诗也。《说苑》引《诗》亦当作‘遘’为正。”愚案:《说文》:“遘,遇也。觏,遇见也。”上言见,下不当复言遇见,鲁诗作遘义长。 陈氏改字,王氏多以或说疏通,此处则不然。盖以三家胜毛,故默许陈氏之说。王氏右三家而贬毛,是其书一大特点,详见前引郑于香文。 前文论及《江汉》异文,《法言》与《尔雅》不合,陈氏改《法言》以就《尔雅》。此处异文错出,特累引其文,以观陈、王之别。《鲁诗遗说考》云: 武夫僙僙。 【补】《尔雅·释训》:僙僙,武也。 乔枞谨案:《毛诗》作“洸洸”,《尔雅释文》洸洸下云:“舍人本作‘僙’,音同。”考《古文苑·班固车骑将军窦北征颂》“光光神武”注引《诗》“武夫僙僙”,又《舞阳侯樊哙赞》“黋黋将军”注亦引《诗》“武夫僙僙”,是三家诗“洸洸”皆作“僙僙”。桓宽《盐铁论·繇役篇》引《诗》“武夫潢潢”,段氏玉裁云:“盖‘僙僙’之误。”臧镛堂曰:“注《尔雅》者如樊光,当于‘僙僙’下引《诗》云‘武夫僙僙’,后人见《毛诗》作‘洸洸’,因据以改《尔雅》。犹《释言》‘横,充也’,或作‘桄,充也’,而孙本遂改作‘光,充也’。” 《法言·孝至篇》:武义璜璜,兵征四方。 乔枞谨案:此作“璜璜”,疑即“僙僙”转写之误。 《齐诗遗说考》云: 武夫潢潢,经营四方。 【补】《盐鐡论·繇役篇》:《诗》云:“武夫潢潢,经营四方。”故饬四境所以安中国也。 乔枞谨案:“潢潢”,《毛诗》作“洸洸”,传云:洸洸,武貌。“洸洸”当为“僙僙”之叚借。《尔雅·释训》:“洸洸,武也。”《释文》云:“舍人本作‘僙’,音同。”考《古文苑·班固车骑将军窦北征颂》“光光神武”注引《诗》“武夫僙僙”,音光,武勇貌。是三家诗作“武夫僙僙”也。《北征颂》“光光”当本作“僙僙”,故注引《诗》“武夫僙僙”为证。《盐鐡论》“潢潢”盖“僙僙”之讹字。《玉篇·人部》云:“僙,作力貌,与趪同。”又《走部》云:趪趪,武貌。 其说如表四。  前文陈氏皆改一家异字以从一字,此例则改三家异字以从一字。先以《尔雅》旧本与班固文之注语相同而定三家皆同,再改易《法言》与《盐铁论》文字,又证《玉篇》字同,其说迂曲如是。王氏所定迥异于陈,《集疏》云: 武夫洸洸【注】鲁洸作僙,齐作潢,韩作趪。【疏】“鲁洸作僙,齐作潢,韩作趪”者,《释训》:“洸洸,赳赳,武也。”《释文》:“樊光本‘洸洸’作‘僙僙’。”是作“洸”乃顺毛所改,此“鲁作僙”。郝懿行云“声借之字,古无正体,即‘僙’亦或体”是也。《盐铁论·繇役篇》:“《诗》云:‘武夫潢潢,经营四方。’故饬四境所以安中国也。”桓习齐诗,是“齐作潢”。又《玉篇·走部》:“趪趪,武貌。”郝云:“趪趪与赳赳字俱从走,《玉篇》似近之。”《玉篇》所据为韩诗,是“韩作趪”。《乐记》“横以立武”,“横”古音与“光”同,其字亦通。黄从炗声,炗,古光字也,故从黄之字或变从光。《说文》兕觵之觵,俗文作觥。《释言》“桄,充”,亦作“横,充”,皆其证。《法言·孝至篇》:“武义璜璜,兵征四方。”疑“僙僙”转写之误。 其说如表五。  王氏引文袭陈之迹显然。乔枞仅以《尔雅》旧注、班固注二家之文相同,即曰三家皆作“僙”,是立说之不审。陈改《盐铁论》“潢”字,王则以之为齐诗之文。陈于《玉篇》无所归处,王则以《玉篇》为韩诗(详后)。两表相较,陈说之迂曲牵强,王说之简絜明快,可见一斑。至于王氏擅改《法言》之文,一如陈氏,而不言鲁诗有异文,是其不能守“一诗可持数说”之法,犹前文袭陈改《外传》“翦”字与《说苑》“觏”字之例。故王氏之学虽称齐一,论持法之谨严,实不及陈。 乔枞偶有不守“一诗一说”者,如《绿衣》郑笺改“绿”作“禒”,《鲁诗遗说考》曰: 乔枞谨案:杨雄、高诱并用鲁诗,而于此篇皆作“绿衣”,是鲁与毛同。郑君笺《诗》定“绿衣”为“禒衣”之误,其义独异。疑本之齐诗,据礼家师说为解也。 所谓礼家师说,详见其早年所作之《毛诗郑笺改字说》。然《齐诗遗说考》引《易林》作“绿衣”,与郑笺所据“礼家师说”不同,则齐诗已作两字。乔枞不改《易林》之字者,盖千虑之一失。乔枞必以郑据三家而改毛者,《改字说·序》云:“家大人曰:郑君笺《诗》,其所易传之义,大氐多本之鲁齐韩三家。”王先谦于此条则云:“郑氏改毛,间下己意,不尽本三家义。”此陈、王之又一差别。 《毛诗郑笺改字说》书影 陈氏守“一诗一说”之严,实为历来之最。《小雅·四牡》“周道倭迟”,《释文》引《韩诗》作“倭夷”,《文选注》引《韩诗》作“倭夷”、“威夷”、“威迟”,《汉书·地理志》作“郁夷”,注以为《韩诗》,此皆有本之说,王应麟《诗考》并载之。范家相《拾遗》、宋绵初《韩诗内传征》从之,皆不以一诗有异文为意。阮元《补逸》、魏源《诗古微》咸以颜注为非,定《地理志》之“郁夷”为鲁诗,然亦并存韩诗异文三种。陈乔枞则以“郁夷”为齐诗,以《易林》之“逶迤”为“郁夷”之训,又定“威夷”为韩诗,其余异文,或以为误字,或以为与“威夷”通。陈氏力排众论,固执己见,虽失于迂曲,正可见其理论之细密。所可怪者,王氏亦与陈说相似。是王氏有法而不恒守,理论粗疏也。然其体制之宏,又远胜于范、阮诸氏。诸氏辑佚之书,间用“一诗一家”以定家数,盖考据之素习,未可言准则,更弗论体系。至陈氏荟萃众说,乃浑然一体,靡不条贯。王氏执守条法,虽不若陈氏之坚,亦别具一格。 陈氏不容三家诗之一家内部有异文,严苛若是,然其所作《异文考》,屡引《释文》或本,以为《毛诗》异文。其于毛氏,则网开一面。何也?其“一诗一说”之义,乃辑三家之法,故不以绳毛。反观王氏之“一诗数说”,一诗既容有异说,则何以别家法、定诗派?以王氏之理绳之,《盐铁论》以《兔罝》为刺,异于鲁、韩、毛者,可为鲁、韩、毛之异说,何必为齐;以“鸣雁”为“鸣鳱”,异于鲁、韩、毛者,可为鲁、韩、毛之异文,亦不必为齐也。陈氏不惜冒篡乱古书之罪,以守“一诗一说”之义,正以此也。陈氏辑佚,所图者大,故能舍小节以全大体。王氏既采陈氏所分之诗派,而不取其所以分派之法, 是其体系之症结。何谓也?譬之以木,陈学之体系,乃以家法观念为本,以五条原则为干,各家分派是其枝,所汇诗说是其果。本生干,干成枝,枝结果,未有本坏而末能久者。王氏变陈学之条例,撼动其干,则危及其余,而复执其枝、采其果以论诗者,殆矣。 今之学者持以难清儒者,如民国间洛阳出土鲁石经“彼四牡四牡驿”,[17]与蔡邕《胡广黄琼颂》“奕奕四牡”文异,则论蔡邕所习非鲁诗也。鲁诗石经,蔡邕所手定,斯人尚不合家法,则陈、王所辑之三家诗,其可取信与?窃谓以石刻定经文古字,论先儒得失者,皆以“一诗一说”为想当然之理。使乔枞有知,其必曰:“‘奕奕’乃后人顺毛而改也。”倘先谦复生,其必曰“鲁诗亦作‘驿驿’”是也。清人辑佚非不取石经,简帛佚籍、碑文石刻,不过丰富辑佚之果,于其本干则无伤。 以三家诗之原貌而论,若经止一本,何烦刻石之劳?则“一诗一说”之理为凿,先谦所谓“众家皆有异文”为得。然依先谦此法,清人所辑三家诗,皆近于梦揣,《集疏》亦不能免。“皮之不存,毛将安傅”,此之谓也。 四、陈王异趣 陈氏之《遗说考》,每有某某诗同说者,皆分篇而两见,翰墨徒费,读者亦苦其不便。然其条例之严密畅达,实非王氏《集疏》可比。王书主体之告成,前后不过三年。[18]陈氏之书,乃父子两代苦心经营之作。王氏《集疏》,本非辑佚之作,其荟萃三家,乃以释《诗》,与毛氏相抗(详郑于香文)。其所属意者,本非三家诗之所从来。至于条法细则,更非其意所在。故又不可以陈氏之体系,苛责王氏之短长。 王氏既变陈学之条例,以便己用,又于陈氏之分派,有所改易。张华《博物志》引《十月之交》“山冢崒崩”作“山冢卒崩”,与《汉书》刘向上封事之文引同,是与所谓鲁诗相合。然又有与齐、韩之说合者,《遗说考》略采数条,分入各篇。王氏并省之。《广雅》、《广韵》异文异训杂见,陈氏难以划一,遂与鲁、齐、韩之说各相比附,散于三《考》。王氏以《广雅》、《广韵》为鲁、韩义(如表三),盖以二书附于三《考》者,以鲁、韩为多。又定《玉篇》为韩诗(如表五),以野王之时,韩诗仅存。此法实陈氏“诗必四家”之变例。陈氏非不省此理,《韩诗遗说考》“左右覒之”条下乔枞案云: 顾野王《玉篇》撰于梁大同九年,是时齐、鲁诗已亡,惟韩诗存。故《玉篇》所载《诗经》文字训义,兼采韩、毛二家。如《人部》“仲”字下引:“《诗》曰‘仲氏任只’,仲,中也。”《宀部》“?”字下云:“夜也。《诗》曰‘中?之言’,中夜之言也,本亦作‘冓’。”虽皆不言其为韩诗,然据释玄应《众经音义》九引《韩诗》曰:“仲,中也。言位在中也。”陆德明《经典释文》《墙有茨》篇引《韩诗》云:“中冓,中夜,谓淫僻之言也。”并与《玉篇》训同。则《玉篇》所引之为韩诗训义无疑矣。又如《女部》“嬿”字下引《诗》曰“嬿婉之求”,《门部》“闶”字下引《诗》曰“高门有闶”,亦不言其为韩诗。然据李善《文选注》二引“《韩诗》曰‘嬿婉之求’,嬿婉,好貌”,《经典释文》《绵》篇引《韩诗》曰“闶,盛貌”,皆与《玉篇》文同,则《玉篇》所引之为韩诗异文,又无疑矣。今于《玉篇》引诗有异义者,必参观而互证之。凡《说文》所载三家异文,而《玉篇》据以采入者,概置弗录,盖阙疑之义云尔。 注释: [1]严虞惇《诗经质疑》内有《三家遗说》一篇。惠栋《九经古义》、余萧客《古经解钩沈》于三家均有采掇。 [2]诸氏之书,其通行者有:宋绵初《韩诗内传征》四卷《补遗》一卷,沈清瑞《韩诗故》二卷,臧庸《韩诗遗说》二卷《订讹》一卷,迮鹤寿《齐诗翼氏学》四卷,李富孙《诗经异文释》十六卷,魏源《诗古微》二十卷,丁晏《诗考补注》二卷《补遗》一卷,蒋曰豫《诗经异文》四卷,顾震福《韩诗遗说续考》四卷、《齐诗遗说续考》一卷、《鲁诗遗说续考》一卷。 [3]王先谦,《诗三家义集疏·序例》,虚受堂后印本。 [4]三《考》依次初刻于道光十八年(1838)、二十二年、二十年。全书前冠陈寿祺嘉庆二十四年(1819)《自序》,所序盖寿祺之初本。乔枞所益者,悉标阴文“补”字以别之。是书凡言“案”者,寿祺所案,乔枞案语则低格曰“乔枞谨案”。学者多以陈氏父子并举,或重寿祺而轻乔枞。道光本《遗说考》卷端题“福州陈寿祺学、男乔枞述”。光绪间南菁书院《续经解》本改题“侯官陈乔枞朴园著”。今案《遗说考》之定本实非寿祺初本可比,乔枞所补十倍于寿祺,此文所引,亦罕有出自寿祺者。乔枞之三家诗学周密该洽,谅非寿祺所能料及,故本文屡云乔枞而不言寿祺。本文又云“陈氏”者,乃指其父子一家之学,不没寿祺首创之功。本文所据《遗说考》为道光家刻本,即《左海全集续集》本。《续经解》本分卷不同,文字小异,不存低格之例。 [5]贺广如,《冯登府的三家〈诗〉辑佚学》,《中国文哲研究集刊》(台北)第23期(2003年9月)。 [6]陈乔枞,《齐诗遗说考·自序》转述陈寿祺语,《左海全集续集》,道光家刻本。 [7]刘立志,《汉代〈诗经〉学史论》第四章《附》,中华书局2007年。 [8]叶国良,《〈诗〉三家说之辑佚与鉴别》,《经学侧论》,新竹国立清华大学出版社2005年。原载《国立编译馆馆刊》第九卷第1期(1980年6月)。 [9]虞万里,《从熹平残石和竹简〈缁衣〉看清人四家诗研究》,“杰出学人讲席:跨学科视野下的诗经研究”国际学术研讨会宣读论文,香港浸会大学中文系2009年4月。收入氏著《榆枋斋学林》,华东师范大学出版社2012年。 [10]贺广如,《范家相〈三家诗拾遗〉及其相关问题》,《汉学研究》(台北)第二十二卷第1期(2004年6月);《论王先谦〈诗三家义集疏〉之定位》,《人文学报》(桃园)第28期(2003年12月)。 [11]郑于香,《清代三家〈诗〉辑佚学研究──以陈寿祺父子、王先谦为中心》,桃园国立中央大学中国文学研究所硕士论文2007年。 [12]以陈氏三家诗学之义例,鲁诗一家之中不容另有异说(详后)。 [13]参叶国良,《〈诗〉三家说之辑佚与鉴别》,《经学侧论》,新竹国立清华大学出版社2005年。原载《国立编译馆馆刊》第九卷第1期(1980年6月)。 [14]《左海全集续集》,道光家刻本。 [15]乔枞云《白虎通》引《诗》作“翦”,不云《封公侯》篇作“剪”,盖以“剪”乃“翦”之俗字,故云然。《续经解》本《遗说考》两引《白虎通》皆作“翦”,盖据乔枞案语而改。 [16]单刻本《释文》出“虵”字,是陆德明视“虵”为《毛诗》定本,“蛇”为异文。合刻各本《释文》出“蛇”字,或易置“虵”“蛇”次序,或删“虵”字,皆改陆氏原文以就今《诗》。 [17]汉石经鲁诗碑图第七面第三行。 [18]《王先谦自定年谱》卷下“癸丑(1913年)七十二岁”:“移寓平江县城。(中略)早岁为《诗三家义集疏》,至《卫风·硕人》而辍业。自至平江,赓续为之,渐有告成之望。”(《清王葵园先生先谦自定年谱》,王云五主编《新编中国名人年谱集成》第六辑,台湾商务印书馆1978年)《集疏》初刻在民国四年乙卯(1915年)。 [19]譬如许维遹《韩诗外传集释》特重版本异文,然其每以乔枞所疑,臆改《外传》原文,而不顾版本依据者,则其盲从陈氏,而未能深晓陈氏立论之由。又如今人研究汉代三家诗,每以陈、王之结论成说为想当然之素材,而不问其所从来,所论三家诗之特点云云,竟与陈氏分家之依据无二。此皆人云亦云,颠倒因果,终以循环论证,难以取信者。 (责任编辑:admin) |