|

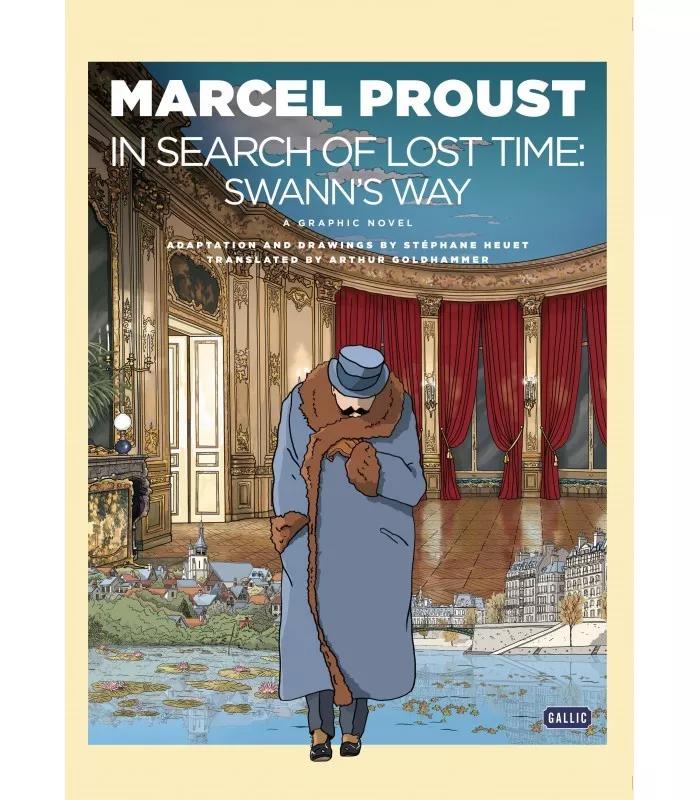

编者按:第一次世界大战给普鲁斯特小说创作带来重大而深刻的影响:那次战争的爆发以及随之而来的出版中断,最终让今天的读者看到了一部与战前出版计划中的三卷本有很大不同的长达七卷的《追忆似水年华》。这部长篇巨著的创作与那个特殊的战争年代紧密联系在一起,为我们直接或间接地保留下了那个时代的历史印记。 1914年第一次世界大战爆发前,普鲁斯特的长篇巨著《追忆似水年华》只出版了第一卷《在斯万家那边》(1913年11月)。此后的数卷小说,普鲁斯特都是在战争的氛围中修改和扩充的。从1914年8月战争爆发到1918年11月停战协定签订,历时四年三个月的一战不仅影响了普鲁斯特的生活和思考,也不可避免地给他的小说创作打上了历史的烙印。那次战争的爆发以及随之而来的出版中断,最终让今天的读者看到了一部与战前出版计划中的三卷本有很大不同的长达七卷的《追忆似水年华》。本篇论文尝试较为具体地探讨普鲁斯特的小说创作与第一次世界大战之间的关联,说明那场战争究竟在何种程度上影响了普鲁斯特的小说创作。  马赛尔·普鲁斯特像 一战爆发带给普鲁斯特的第一个直接影响是小说出版的中断。战争开始后,普鲁斯特当时的出版商贝尔纳·格拉赛及其手下的大部分工作人员都应征入伍,出版社的运作因而完全停顿下来。[1] 这一中断便是四年,直到1918年底,小说的第二卷《在簪花少女的身影里》转由伽利马出版社出版。更重要的是,第一次世界大战从此进入了《追忆似水年华》,成为最后一卷《重获的时光》中贯穿故事时间的历史背景。 1914年8月3日,德国向法国宣战,并于同一天穿过中立的比利时进入法国北部。战争刚一爆发,普鲁斯特便陪同应征入伍的弟弟罗贝尔来到了巴黎火车东站[2],罗贝尔作为军医被派到后来成为“绞肉机”的凡尔登战场。两周后,普鲁斯特的管家尼古拉·科丹和司机奥迪隆·阿尔巴雷也被征召入伍。[3] 此时的普鲁斯特疾病缠身,9岁起就患上的哮喘病已经逐渐发展成肺气肿,并且影响到心脏。自1911年开始,心脏病的不时发作让他意识到生命已经面临威胁。1914年10月中旬,从卡堡回巴黎的火车上,普鲁斯特突然感到呼吸非常困难。[4] 回到巴黎后,医生出具的证明确认普鲁斯特的健康状况“完全不可能在军队中从事任何工作”。[5] 在《追忆似水年华》的长篇叙事中,普鲁斯特很少提到具体年代,但是到了小说的最后一卷《重获的时光》中,他却例外地提到了1914年和1916年。小说的叙述者在这两个时间先后两次从疗养院返回战争时期的巴黎:“许多年里我已彻底放弃了写作的计划,呆在远离巴黎的一家疗养院里治疗,1916年初那家疗养院无法再找到医务人员。于是我又回到了与第一次返回时大不一样的巴黎。……那次是在1914年的8月,我回巴黎检查病情,然后就返回了疗养院。1916年我重新回到巴黎后头几天的一个晚上,因为想要听到别人谈论唯一使我感兴趣的话题——战争,就在晚饭后出门看望维尔杜兰夫人。”[6] 从以上叙述开始,在小说最后一卷《重获的时光》三分之一多篇幅里(从29页到161页,伽利马出版社,巴黎,1989-1990年,下同),一战的背景一直时隐时现地伴随着人物的活动。 一战开始后一个多月,德军曾一度逼近距巴黎只有40多公里的尚蒂伊,但是随后在马恩河战役中被迫退至皮卡第的埃讷河一线。经过多次拉锯战,尤其是1914年10月至11月在法国和比利时边境的伊瑟河战役,德法双方的军队开始僵持不下,战线从西北部的北海海岸一直延伸到东南部的瑞士,第一次世界大战的西线战场就此进入了长达三年的阵地战和消耗战时期,法国人的地理概念也从此分为前方和后方。亲历了战时后方生活的普鲁斯特通过小说叙述者之口,为我们记述了许多当时的历史细节: 如果我走在街上,看到一个可怜的休假军人在灯光照亮的橱窗前把目光片刻停留,我就会感到难过,……因为他只是在六天中逃脱随时会死亡的危险,并准备重返战壕。……我知道士兵的不幸要比穷人的更大,而且更加感人,因为这种不幸更加顺从、更加高尚,他在准备重返前线时看到后方工作的军人们在预订餐桌时挤来挤去,只是达观地、毫不厌恶地摇了一下头说:“这儿看不出是在打仗。”[7] 对于前线的士兵,普鲁斯特一直心怀同情与敬意。他认为虽然都是处于战争时期,但是与普通老百姓相比,上流社会的人毕竟在物质上要优越得多,他们“极其容易得到安慰”。在这一时期的创作笔记本上,他记下了不少前线士兵的通信地址,给他们“每个星期寄去烟草、糕点、巧克力”。[8] 在战争逼近巴黎期间,这座艺术之都随时面临着敌机轰炸的危险。普鲁斯特通过叙述者之口,为我们留下了这一特殊时期巴黎的一幅全景图: 几小时前我看到的飞机就像昆虫那样,在晚上的蓝天中呈现棕色的斑点,现在这些飞机已经进入黑夜,犹如明亮的火船,而路灯部分熄灭,使黑夜更加深沉。……我曾经在1914年看到巴黎的美几乎是毫无防御地等待着敌人的威胁临近,现在的巴黎和当时一样,当然都有明朗得令人痛苦而又神秘的月亮那种不变的古老光华,在尚未受到破坏的古建筑物上投下其无用的优美。但是和1914年一样的还有另外一种东西,甚至比1914年更多:各种不同的光线,断断续续的灯火,或者来自那些飞机,或者来自埃菲尔铁塔上的探照灯。……夜晚像1914年时一样美,正如巴黎像那时一样受到威胁。月光仿佛是一种柔和、持续的镁光,让人们最后一次摄取旺多姆广场、协和广场等优美建筑群的夜景。与它们尚未遭到破坏的美形成反差,我对那些也许将摧毁它们的炮弹的担心,更衬托出这种美的卓绝。[9] 我们注意到,以上文字侧重描写的是面临空袭威胁的巴黎所呈现出的“几乎毫无防御的”美,笔调显得较为平静节制,叙述者自己的情感并没有太多的流露。如果对照普鲁斯特本人曾经表达过的强烈情感,我们会意识到,以上描写经过了一次审美的过滤,作为艺术升华的小说已经不是对现实生活的简单照搬。 实际上,这段描写源自普鲁斯特本人1914年9月3日夜晚的一次漫步。那时德国军队正在逼近巴黎,城里的居民在8月29日晚上听见了远处德军的大炮声,第二天,一架鸽式轰炸机在巴黎上空扔下了五颗炸弹。看到这座自己深爱着的城市可能即将被敌人围困,普鲁斯特难过得无法抑制自己的哭泣,后来他在给朋友阿尔比费拉的一封信中袒露了自己当时的心情: 马恩河战役胜利前的两三天,当人们认为巴黎即将被围困之际,我在一天夜里起床出了门。那晚的月色清醒而明亮,既安详宁静又像是在指责什么,既带着母性又带着讥讽。我不知道自己竟是如此地热爱着这座辽阔的巴黎城,看着它优美却毫无防御能力,等待着也许任何东西也无法阻挡的敌人奔涌而来,我难以抑制地呜咽了。[10] 除了巴黎,普鲁斯特在小说中还写到了战争期间叙述者的家乡贡布雷。熟悉普鲁斯特作品的读者都知道,《追忆似水年华》中叙述者的家乡贡布雷是以普鲁斯特本人的家乡伊利耶小镇为原型的(为纪念普鲁斯特诞辰100周年,1971年伊利耶更名为伊利耶-贡布雷)。该镇毗邻以哥特式圣母大教堂而著名的夏尔特尔,地处巴黎西南方向的厄尔-卢瓦尔省,第一次世界大战时位于巴黎的更后方。  《在斯万家那边》,普鲁斯特著 在1913年格拉赛出版社的《在斯万家那边》初版中,贡布雷的地理位置与伊利耶相仿,也是毗邻夏尔特尔。[11] 叙述者儿时经常跟着长辈去“梅塞格利丝那边”散步,有一天经过斯万家花园时,外祖父提醒叙述者的父亲说,此前一天斯万曾说起他的妻子和女儿到附近的夏尔特尔去了(黑体为笔者所加)。 然而,在一战结束后由伽利马出版社再版(1919年)的该卷小说中,普鲁斯特有意将夏尔特尔改成了兰斯,上述文字中外祖父告诉叙述者父亲的那段话被改为:“你记得吗!昨天斯万说他的妻子和女儿到兰斯去了。”(黑体为笔者所加)[12] 这样,第一次世界大战不仅进入了《追忆似水年华》,而且直接殃及了叙述者的家乡贡布雷,因为兰斯地处巴黎东北方向的香槟地区,在小说后来讲述的一战期间属于法德军队激烈交战的前线。 把贡布雷从后方改到前线,战争的威胁和破坏变得与叙述者更加直接相关。在《追忆似水年华》的最后一卷,叙述者提到他在一战期间(1914年9月和1916年初)分别收到过吉尔蓓特的两封信。[13] 吉尔蓓特是斯万的女儿,叙述者的初恋对象。两封信均写自她父亲斯万的乡间别墅当松维尔(位于“梅塞格利丝那边”),毗邻叙述者的家乡贡布雷,一战爆发后先是被德军占领(第一封信),后又成为法德军队激战的前线(第二封信)。在叙述者眼中,“斯万家那边”或“梅塞格利丝那边”的乡间小路是童年和少年幸福时光的象征,保存了他太多美好的记忆,他与吉尔蓓特的初次相识就发生在她父亲那座乡间别墅的花园旁。[14] 在第二封信中吉尔蓓特告诉叙述者: 有多少次我想到了您,想到了那些因为您而变得美妙的散步。我们曾经足迹所至的整个这片地区,现在已经变成废墟。这里发生过大规模的战斗,为的是占领您过去喜爱的某条道路、某个小山头,从前我们曾经多少次一起去过那里?……梅塞格利丝战役持续了八个多月,德军在那儿损失了60多万人,他们摧毁了梅塞格利丝,但是没能占领它。您过去十分喜欢的那条小道,就是我们称之为山楂花斜坡小路的那一条(在那儿您说童年时代曾经爱上了我,而我却对您肯定地说是我爱上了您),我无法告诉您那条小道有多么重要,它所通向的广阔麦田就是著名的307高地,……法国人炸掉了维沃纳河上的小桥,……德国人又建了另一些桥。在一年半的时间里,他们曾经占领了半个贡布雷,法国人则占领了另外半个。[15] 吉尔蓓特信中提到的长达八个多月的“梅塞格利丝战役”,影射的就是1916年2月至11月那场残酷的凡尔登战役。[16] 可以想见,叙述者在看到信上提及的“当松维尔”、“梅塞格利丝”、“贡布雷”这些家乡的地名时,既备感亲切又触目惊心,因为它们正沦陷于战火之中。从字里行间,我们能明显感受到小说人物对家乡的感情。我们同样可以想见,当普鲁斯特把叙述者的故乡贡布雷从后方改为前线时,他想要表达的正是对处于战火之中的祖国的深厚感情。 在现实生活中,普鲁斯特从不掩饰他对法兰西的热爱。1918年3至7月,为了赶在美国军队参战和同盟国崩溃之前扭转大势已去的战局,德军统帅兴登堡和鲁登道夫在西线战场发起了一连串的进攻,5月份突破了从亚眠、埃讷河、拉昂至兰斯的协约国防线,30个师的德国军队再次逼近巴黎,5月29日已经抵达苏瓦松。普鲁斯特在《重获的时光》中写道:“德国人确实因为一道不断更新的血的屏障而留在原地——离巴黎只有一个小时汽车的路程。”[17] 5月31日,普鲁斯特在写给朋友斯特劳斯夫人的信中说:“以前我从来没有感到自己是如此地热爱法国。您那么喜爱通往特鲁维尔沿线的道路,一定会懂得亚眠、兰斯、拉昂这些我常去的地方对于我来说意味着什么。……而对人的爱应该更甚于对物的爱,我赞美士兵为他们哭泣,更甚于为了教堂。”[18] 第一次世界大战期间,普鲁斯特亲身经历了德军贝尔塔远程大炮、齐柏林飞艇以及哥达式轰炸机对巴黎的轰炸,这些轰炸的密集时期是1914年战争初期、1917年夏天和1918年的上半年。《重获的时光》记录下了当时的情景:“在这个时代,哥达式轰炸机经常来进行轰炸,所以空中一直有法国飞机警惕而响亮的嗡嗡声。但有时会听到警报声,……直至消防队员宣布警报解除为止。”[19] 1918年1月30日夜晚,德国轰炸机飞临巴黎上空。这天晚上,普鲁斯特外出乘坐的出租车在半路上抛了锚,这时一颗炸弹就落在了邻近的雅典街上。根据事后政府的公告,那个夜晚的轰炸共造成65人死亡,187人受伤。[20] 然而,病弱的作家普鲁斯特却并不惧怕、或者说并不能真切地意识到轰炸的致命危险。后来他通过小说叙述者之口解释说:“既然你相信大炮不会在这一天打中你,怎么会去害怕它呢!再说,炸弹的扔下与死亡的可能这些念头是分别形成的,丝毫没有在我对德国飞行器经过的印象中增添悲惨的意味,以至于有一天晚上,我看见它们中的一架摇摇晃晃,在动荡天空的一团团薄雾中时隐时现,朝我们扔下一颗炸弹,尽管我知道那是致命的,但却只是把它想象成天上的恒星。”[21] 的确,普鲁斯特没有真切地意识到轰炸的危险,事实上,他在轰炸期间甚至比其他人大多数人更加无畏。在1918年4月写给苏佐亲王夫人的一封信中,普鲁斯特提到,当他居住楼房(奥斯曼大街102号)里的其他住户都去地窖躲炸弹时,他却因为“不害怕轰炸并且还不认识通往自己地窖的路”而独自一人待在地面上。[22] 不仅如此,他还在巴黎遭到轰炸的夜晚经常外出访友。在1918年5月29日的轰炸中,普鲁斯特所住楼房的院子里落进了很多弹片,而普鲁斯特这时却在防空高射炮的一片射击声中面不改色地从外面步行回家,他的女管家塞莱斯特回忆说当时在他的帽檐上都发现了弹片。“哎呀先生,看看落在您身上的这些弹片? 您居然没有坐车回来!您就不害怕吗!”普鲁斯特回答:“不害怕。为什么要害怕呢!那场景实在是太美了。”[23] 在作家普鲁斯特的眼里,危险的轰炸场景为他提供了一次真切的观察机会。作家的职业使命和敬业精神胜过了对死亡的害怕。作为一位具有非凡独创性的天才,普鲁斯特同时也是一个真正植根于现实生活的小说家,《追忆似水年华》中所有重要的事件、地点、人物,都是在某个或某些生活原型的基础之上创造出来的。他将自己亲历的巴黎遭受轰炸之夜,写成了《重获的时光》中一段重要的情节:灯火管制中的同性恋妓院(就是在这里叙述者无意中偷窥到了德·夏吕斯男爵的色情受虐狂场景)。 这段情节(原文从116页到147页)被置于巴黎遭到空袭的一个夜晚。叙述者向我们描述了当时的情景:“我渐渐走进这些网状的黑暗街道……自从哥达式轰炸机对巴黎扔下炸弹以来,这条街上的旅馆都已停业,……贫困、遗弃和害怕笼罩着整个街区。因此,我感到十分惊讶的,是看到这些被人遗弃的房屋之间有一幢房子恰恰相反,屋内的生命仿佛战胜了恐惧和倒闭,……从每个窗户关闭的百叶窗后面,透出因警察条例而变得柔和的灯光……”[24] 随后,小说情节的进展一直伴随着这家同性恋妓院中各色人物对战争的议论。有人受不了满屋子的香烟味希望打开玻璃窗户,旁边的人告诉他必须先把百叶窗关上:“您很清楚,由于齐柏林飞艇,所以禁止开灯。”此时有人说:“齐柏林飞艇不会再来了,报纸上甚至暗示,它们都给打下来了。”旁边的人抢白道:“不会再来了!你知道什么!等你像我一样在前线呆上15个月,打下你的第五架德国佬飞机,你才能谈这个。不要相信报纸。昨天它们飞到贡比涅去了,打死一个家庭主妇和她的两个孩子。”[25] 就在叙述者准备和妓院老板于比安告别离开时,空袭突如其来地发生了: ……只听到一声炸弹的巨响,而此前并没有发出过警报,……不久阻拦射击就开始了,射击声猛烈得让人感到德国飞机就在附近,就在我们的头顶上。片刻之间,街道变得一片漆黑,间或只有某架飞得相当低的敌机照亮了它想扔炸弹的那个地点。……我在那些漆黑的地方兜着圈子,无法从里面走出来。最后在一片火光中,我终于重新找到了自己的路,此时高射炮声仍在不断地噼啪作响。……我想到了于比安的那幢房子,也许那房子现在已经化为灰烬,因为我从那里刚刚一出来,一颗炸弹就落了在离我很近的地方。[26] 当晚叙述者终于回到自己住处的情景,和前面提到的1918年1月30晚普鲁斯特本人险些遭遇炸弹的情景几乎如出一辙。“当我回到家里时,(解除空袭警报的)军号声终于响了,……我看到弗朗索瓦丝正和管家一起从地窖里出来,她以为我已经死了。”[27] 小说情节与战争背景在以上章节里之所以交织得如此紧密,是因为战争从一开始就进入了普鲁斯特的生活和精神世界。我们前面曾经提到,战争爆发后普鲁斯特的弟弟罗贝尔就作为军医应征入伍。不仅如此,他最好的一些朋友也都上了前线,其中包括雷纳尔多·哈恩、罗贝尔·迪米埃尔、亨利·巴尔达克和贝尔特朗·德·费讷隆。从那时起,战争便成为普鲁斯特始终关注的对象。他与身处前线的朋友哈恩往来通信,“每天阅读七份报纸”,甚至在一张军用地图上跟踪战局的发展。[28] 1915年5月,他在给写给朋友夏尔·达尔东的信中说:“大家日夜在关注着战争,像我这样没有亲身参加的人在想到战争时也许会更加痛苦。”[29] 在战争进入第四个年头的1918年4月,普鲁斯特在写给苏佐亲王夫人的一封信中总结了自己对战争刻骨铭心的感受:“我就不跟您提战争的事了。唉,我已经全身心被它占据,根本无法摆脱。我也无法再提到这场战争带给我的希望与恐惧。我们不可能去谈论那些刻骨铭心的、已经无法与自己分开的情感。”[30] 在真实生活中他几乎无法谈论战争,因为有太多直接的、切肤的痛楚。于是他将战争写进了小说,在小说的世界中记录下自己对战争的观察、思考和评论。《重获的时光》中形形色色的人物,从夏吕斯男爵到圣卢,从布里肖、戈达尔、诺布瓦到维尔杜兰夫人,从叙述者本人到吉尔蓓特和女佣人弗朗索瓦丝,无论是民族主义者还是和平主义者,都从各自不同的角度和立场谈论着战争。 更重要的是,作为一个以文学创作为天职的小说家,普鲁斯特始终都在有意识地利用战争这一特殊背景来表现和丰富《重获的时光》中各种人物在战争时期的遭遇、情感、政治立场和价值观念。在一战氛围中写成的这卷小说经常影射当时一些现实人物的言论,其中就有持强烈民族主义和好战立场的历史学家弗里德里克·马松、音乐家圣·桑、作家科克多和巴雷斯等等。 小说中巴黎大学教授布里肖就是这样一个人物:“布里肖这样的人在战前是军国主义者,主要指责法国不够军国主义,现在则不满足于指责德国过于军国主义,……只要是涉及减慢反德战争的步伐,他们一定会改变看法,并用正当的理由谴责和平主义者。”[31] 另外一名参与制定了“三年服役法”的民族主义者邦当先生则“希望看到德国四分五裂,……也希望看到威廉(德皇威廉二世)被军法处决身中12颗子弹,在此之前,他不愿听到别人谈论和平。总之,他被布里肖称作‘打到底主义者’,他可以获得公民责任感的最佳证书。”[32] 在这些好战的民族主义者和沙文主义者中,普鲁斯特专门写到了布洛克等人对待战争的矛盾与虚伪:“布洛克只要被认为‘适合入伍’,就会对我们发表恶毒攻击军国主义的政治言论,但当他以为自己会因为眼睛近视而退役时,他也许会发表沙文主义十足的声明。”[33] 与上述民族主义和沙文主义形成鲜明对比的是贵族德·夏吕斯男爵的和平主义立场,叙述者向我们解释了背后的原因:“德·夏吕斯先生具有罕见的道德品质,他富有同情心,慷慨大方,对人友爱、忠诚,然而,由于各种原因——其中之一是他的母亲是巴伐利亚州的公爵夫人,这点可能会起作用——他没有爱国主义。因此,他既属于法国躯干,又属于德国躯干。”[34] 更重要的原因在于,夏吕斯比大多数进行好战宣传的人都清楚地认识到,战争并不是一件美妙的事情,它意味的是鲜血与杀戮,是无数鲜活生命的毁灭。针对报纸上有人谈到战争对文物和雕像造成的毁坏,夏吕斯不无反感和愤怒地对叙述者说:“但是,那么多美妙的年轻人就是无与伦比的彩色雕像,杀了他们不也是破坏文物!一座城市如果失去了漂亮的人,不等于是一座所有的雕像都被毁灭的城市!”[35] 因此在夏吕斯看来,“想继续进行战争的人同发动战争的人同样应该受到谴责,也许更应该受到谴责,因为他们可能没有预见到战争中的一切惨状”[36]。事实上,一战爆发之前德法两国的舆论都在为战争推波助澜,两国的民众都在迫不及待地渴望战争爆发,都以为自己国家能够迅速取得胜利。1914年8月战争打响时,法国人和德国人都一样群情激昂。[37] 但是谁都没有预见到战争一打就是旷日持久的、残酷的四年,无数生灵涂炭,欧洲文明遭到无情的蹂躏。[38] 在《重获的时光》中,普鲁斯特真正欣赏和赞扬的是那些既不怀有狂热民族仇恨又勇敢无畏投入战争的英雄。爱国但并非民族主义者[39]的贵族罗贝尔·德圣卢就是这样一个典型。圣卢从来不会咬牙切齿地表达对德国人的仇恨。沙文主义者布洛克指责圣卢提到德皇时总是称呼“威廉皇帝”而不是直呼其名“威廉”,他认为这是一种害怕的表现。然而非常了解圣卢贵族教养的叙述者告诉我们:“我认为,即使在断头台的铡刀下,圣卢和德·盖尔芒特先生也是会这样说的。如果上流社会的两位先生单独生活在一个孤岛上,即使不需要向任何人显示高雅的举止,也会从这些教养的痕迹中辨别出彼此的身份,……即使被德国人严刑拷打,圣卢也只会说‘威廉皇帝’。……与布洛克那种怯懦而又自吹的庸俗相比,这种优雅的寻常举止更显得美妙,尤其是带着与之联系在一起的所有隐蔽的宽厚和没有表露的英雄主义。”[40] 同样,圣卢也从来不把勇敢挂在嘴边。叙述者告诉我们,在圣卢的勇敢中包含着真正贵族特有的礼貌:“这种习惯一方面使他去赞扬别人,而却对自己做了好事闭口不谈,……另一方面又使他把属于自己的财产、地位乃至生命看得微不足道,并奉献给别人。总之,这说明他的本性确实高贵。”[41] 圣卢反对沙文主义者和军国主义者的那种好战精神,同时由衷地赞扬前线士兵的英雄主义。他在写给叙述者的信中说:“如果你看到所有这些人,特别是那些老百姓、工人、小商人,看到他们没有意识到自己身上蕴藏的英雄主义,……在枪林弹雨中跑去抢救战友、运走受伤的长官,看到他们自己被子弹击中后在弥留之际露出微笑,因为主任医生告诉他们战壕已从德国人手里夺了回来,我向你保证,亲爱的老弟,这会使人产生出对法国人的美好看法,使人能够理解我们在课堂上曾经感到有点不同寻常的那些历史时期。史诗是那样美,你会和我一样,感到词语已无法表达。”[42] 与他所赞扬的那些战场英雄一样,圣卢本人先是在前线负了伤,后来又在掩护他的士兵撤退时被打死。[43] 在叙述者满怀友情追思的这个朋友身上,我们隐约可以看到普鲁斯特一些朋友的影子:贝尔特朗·德·费讷隆于战争爆发后不久的1914年12月17日身负重伤,后来不治而亡。[44] 一个月后,加斯东·德·卡雅韦在前线死于尿毒症。1915年5月中旬,普鲁斯特另一位好友罗贝尔·迪米埃尔中弹身亡。[45] 尽管普鲁斯特悲伤之时几乎不愿意和朋友谈论战争,但是他在第一次大战期间的书信和小说创作仍然为我们直接或间接地保留下了他对那场战争的看法。这位大作家对祖国法兰西怀有深厚的感情,但是他并没有因为法德交战就对德国、尤其是德国文化持仇视态度。他反感报纸上一些人(例如音乐家圣·桑和扎马科伊)攻击瓦格纳和理查·斯特劳斯、对德国文化全面抹黑的做法[46],在他的心目中,艺术与现实生活属于不同的范畴,艺术高于战争和仇恨。在1914年11月致朋友的一封信中他设问:“如果我们开战的对象不是德国而是俄罗斯,那些人又会针对托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基说些什么呢”[47] 1918年11月11日停战协议签订后的第二天,普鲁斯特在写给朋友斯特劳斯夫人的信中说:“在所有的和平中,我最希望的是不在人的心中留下任何仇恨的那一种。”[48] 一战前的1913年12月8日,普鲁斯特在写给朋友安德烈·博尼耶的信中提到了他的小说创作:“一切都已经写出来,但是一切都还有待修改。”[49] 的确,普鲁斯特本来在1913年就已基本上完成了他的长篇小说,共计1500页左右。1913年2月,他建议出版商贝尔纳·格拉赛将小说分为三卷出版(而不是现在我们所看到的七卷),这三卷的标题分别是:《在斯万家那边》、《盖尔芒特家那边》、《重获的时光》。 在1913年11月14日的《法兰西出版目录》上,格拉赛出版社已经预告了《追忆似水年华》“三部曲”的后两卷“将于1914年出版”。[50] 到1914年6月上旬,小说第二卷《盖尔芒特家那边》的校样已经排出(内容与我们现在看到的仍然沿用该标题的第三卷有很大不同),第三卷《重获的时光》的初稿也已经完成,只待修改。在这一版本里尚不存在以阿尔贝蒂娜这个人物为中心的大量章节(虽然这个人物的名字已经在1913年的手稿中出现),更没有后来成为《重获的时光》重要背景的第一次世界大战。 就在这个时候,第一次世界大战爆发了。战争导致了《追忆似水年华》出版的中断,但同时也给普鲁斯特带来了此前完全没有预料到的用于修改、扩充和调整小说的时间。[51] 如前所述,首先是战争被及时写进了最后一卷《重获的时光》,在该卷三分之一多篇幅里,第一次世界大战这一重要背景一直时隐时现地伴随着人物的活动。[52] 其次,他在原计划中第二卷《盖尔芒特家那边》的基础上,以盖尔芒特家族、尤其是德·夏吕斯男爵为中心人物,先后修改扩展出了两卷小说:《盖尔芒特家那边》(第三卷)以及《索多姆和戈摩尔》(第四卷)。第三,就在一战爆发之前,普鲁斯特刚刚经历了一次强烈的感情挫折(即他与私人司机阿尔弗雷德·阿戈斯蒂奈利的同性恋纠葛)[53],这段经历很快就以异性恋的形式(小说叙述者与阿尔贝蒂娜)被写进了小说[54],并且演变发展为《追忆似水年华》最重要的内容之一。普鲁斯特大幅度扩充了原计划中第二卷(《盖尔芒特家那边》)关于叙述者两次巴尔贝克之行的内容(“地名:那个地方”),将这一部分与“斯万夫人周围”一起分离出来,以《在簪花少女的身影里》为题构成了原计划中没有的新的第二卷,又在此基础上扩展出了小说的第五卷《女囚》和第六卷《失踪的阿尔贝蒂娜》。加上修改后的最后一卷《重获的时光》,到1922年普鲁斯特去世时,《追忆似水年华》已经从1913年的三卷扩展为七卷,篇幅也从1500多页增加到3000多页。 至此我们可以看出第一次世界大战带给普鲁斯特小说创作的重大而深刻的影响:那次战争的爆发以及随之而来的出版中断,最终让今天的读者看到了长达七卷的《追忆似水年华》[55],这部长篇巨著的创作与那个特殊的战争年代紧密联系在一起,为我们直接或间接地保留下了那个时代的历史印记。 [1]George D. Painter,Marcel Proust,1871-1922(Paris,Ed. Tallandier,2008 ) 690. [2]Marcel Proust,Correspondance,choix de lettres par Jérôme Picon(Paris,Ed. Flammar ion,2007)224. [3]Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,Biographie(Paris,Ed. Gallimard,1996)240. [4]Marcel Proust,Correspondance,choix de lettres par Jérôme Picon,221. [5]Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,Biographie,245. [6]arcel Proust,Le Temps retrouvé(Paris,Ed. Gallimard,1989-1990)29. [7]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,41. [8]Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,338. [9]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,109-110. [10]Lettreà Albufera,mars 1915,citée par Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,Biographie,240-241. [11]在1913 年的格拉赛版本中,贡布雷毗邻夏尔特尔。参见:Jean-Yves Tadié,Proust et le roman(Paris,Ed.Gallimard,2003)279。 [12]Marcel Proust,Du côté de chez Swann(Paris,Ed. Gallimard,1987-1988)134. [13]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,58. [14]Marcel Proust,Du côté de chez Swann,139-140. [15]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,63. [16]George D. Painter,Marcel Proust,1871-1922,692. [17]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,79. [18]Lettre à Mme Straus,27 mai 1918,citée par Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,Biographie,339. [19]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,84. [20]George D. Painter,Marcel Proust,742. [21]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,109. [22]Marcel Proust,Correspondance,choix de lettres par J érôme Picon,272. [23]Céleste Albaret,Monsieur Proust(Paris,Ed. Robert Laffont,1973)122-123. [24]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,116-117. [25]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,119-120. [26]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,140. [27]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,147. [28]Lettresà Lucien Daudet,fin févr ier et mi-mars 1915,Correspondance,choix de lettres par Jérôme Pico n,224-225. [29]Lettreà Charles d’Alton,mai 1915,citée par Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,Biographie,253. [30]Lettreà Madame Dimitri Soutzo,avr il 1918,Correspondance,choix de lettres par Jérôme Picon,271-272. [31]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,85. [32]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,35. [33]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,48. [34]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,81. [35]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,100. [36]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,103. [37]Marc Ferro,Histoire de France(Paris,Ed. Odile Jacob,2001)343. [38]第一次世界大战中法国有近140 万士兵阵亡,占全国劳动力人口的10. 5 %,另有100 多万人伤残。参见René Raymond,Le XXe siècle(Par is,Ed. Fayard,1996)19。 [39]参见Hiroya Sakamoto,La guerre et l’ allusion litt éraire dans Le Temps retrouv é,in Proust,la mémoire et la litt érature,sous la direction d’ Antoine Compagnon(Paris,Ed. Odile Jacob,2009)210。 [40]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,47. [41]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,50. [42]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,60. [43]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,153. [44]Jean-Yves Tadié,“Chronologie,” Magazine littéraire(octobre 1987,N0 246)20. [45]Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,249. [46]参见Hiroya Sakamoto,La guerre et l’allusion litt éraire dans Le Temps retrouvé,204-218 。 [47]Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,245. [48]Lettreà Mme Straus,11 novembre 1918,citée par Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,341. [49]Lettreà André Beaunier,8 décembre 1913,citée par Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,198. [50]关于1913 年格拉赛出版社预告的三卷版本内容,参见Jean-Yves Tadié,Proust,le dossier(Paris,Ed. Belfond,1983)25-26 。另参见Jean-Yv es Tadié,Marcel Proust II,Biographie,197-198。 [51]参见Pie rre-Edmond Robert,“Des manuscrits par milliers,” Magazine litt éraire(octobre 1987,N0 246)34-36。 [52]参见Pie rre-Louis Rey et Br ian G. Rogers,Préface,Le temps retrouvé(Paris,Ed. Gallimard,1989-1990)XIV-XV。 [53]Jean-Yves Tadié,Proust,le dossier,316-323. [54]Jean-Yves Tadié,Proust,le dossier,328. [55]参见Gérard Genette,La question de l’ écriture,in Recherche de Proust(Pa ris,Ed. du Seuil,1980)7-12。 (责任编辑:admin) |