|

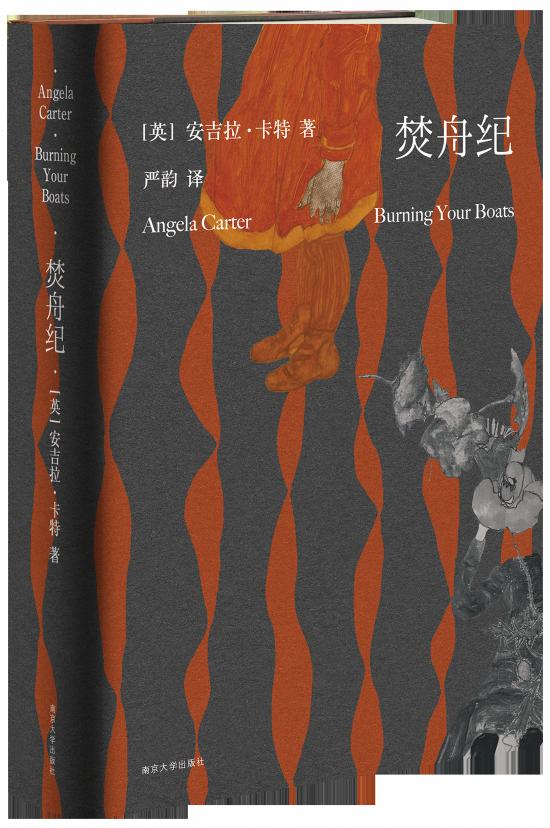

自从2009年开始,南京大学出版社引进出版了英国作家安吉拉·卡特的一系列作品,使得这位哥特魔幻风格的女作家在中国内地收获了大批拥趸。今年,南京大学出版社又推出了安吉拉·卡特的代表作、短篇小说全集《焚舟记》的修订版,以及新译的《魔幻玩具铺》。上海书展期间,出版方举办了《焚舟纪》的新书发布暨安吉拉·卡特阅读分享会,邀请华东师范大学教授毛尖、复旦大学新闻学院教授马凌、复旦大学英文系副教授包慧怡三位嘉宾分享她们阅读安吉拉·卡特的心得。以下内容根据活动当天嘉宾发言整理而成,澎湃新闻经出版方授权发布。  讲座现场 毛尖:卡特是一位反常规、反套路的作家 安吉拉·卡特很重口,就像我们今天这个书展现场一样重金属,但她的故事里,也会有非常安静、非常单纯的刹那,就像那些童话故事的源头。她有时候很狂野,但也有异常寂静迷人的时刻。卡特是一位反常规、反套路的作家,她永远在打破我们俗成的概念,比如“母亲”比如“情人”的鸡汤形象。今天,我只是作为一位卡特的爱好者、文学教师,把卡特推荐给大家。 卡特有效地恢复了我们最直接、最凶暴的一些身体感受,她是一个野生情欲的宣扬者。我们的“性欲”和“情欲”都是罪,也都不是罪。这么多年,我们读到的很多小说,都在讲述爱情的纯洁、美好、非功利,卡特则把所有的这些都裁开内页,告诉你,如果爱情不让你感受到一点邪恶的话,就不是爱情。她的意思就是,“罪”是爱情的感受和要素,有罪,才能更激烈地体验生命的汪洋。在这个方向上,卡特也重新打开了伦理,她讲的所有故事,和我们现实中的道德是有差别的。我不特别喜欢用女性主义去命名安吉拉·卡特,我觉得她大于所有命名,甚至可以说越过了我们这个时代所有形容词。她会让你重新认识自己的人生,让你觉得即使有瑕疵、不道德,依然是健全的人生。 马凌:“卡特风”难以模仿,不可超越 无论是道德、政治,还是文学上约定俗成的“规矩”,卡特从没有放在眼里。她的一生也非常不羁,波澜起伏。比如她年轻的时候非常胖,然后迅速减肥38公斤;她一度非常喜欢打扮,之后又放弃一切修饰、自信做自己。她的文本也是如此。她从一切其他文本中拿出她想要的东西,绝不尊重原作者的意图,而是任性地加以拼接和改写,所有产出的作品都有浓郁的“卡特风”,难以模仿,不可超越。我们常说,一个作家最可贵的,在于他的文字风格,也就是如何写;而不在于他的主题,也就是写了什么——主题个个类似,但风格独具,是难的。 每一本卡特的作品都值得一看再看。新版《焚舟纪》在封面设计上,用了席勒的画,用了猩红加黑的条纹,很哥特,整本书的设计都非常精致。目前行世的卡特作品里,《安吉拉·卡特的精怪故事集》让我们看到既熟悉又陌生的一些故事。而《魔幻玩具铺》是她早期的长篇小说,是此后很多作品的原型——后面无数的作品都有这一部的影子。小说的第一个章节很特别,我从未看到一个作家把少女青春期的性的萌发写得如此深邃、动人,同时夹杂着一点点小恶心,非常之卡特。我觉得此书应该进入文学史,成为文学爱好者精读、细读的文本范例。 包慧怡:卡特是一个文体大家 卡特是一个文体大家,她一生致力于童话系统的重塑工程。卡特从一些看起来被过度复述而失去魔力的童话骨干出发,重新赋予这些故事血肉,去解构和改写它们。 评论界对卡特有各种解读,男性说卡特是女性主义,女性说她是伪女权、物化女性,卡特看似两边都不讨好,但其实对她本人来说,这些都不重要且很无聊,只有写出好的故事才是她最关心的。比如卡特解构诗歌中的“黑夫人传统”,莎士比亚和波德莱尔都塑造过“黑夫人-缪斯”的形象,而卡特在写作中运用辛辣的讽刺,提出把“缪斯”的身份还回去,女性通过写作和创作,把“声音”掌握在自己手里。卡特故事里的很多梗,在历史上都可以考据到,但她运用在写作中无比聪明又天衣无缝,她是一位“十步以内可以把故事说得很漂亮”的小说家。 卡特纯粹是诗歌的语言,她身上两种能力共存,既推进了故事,让故事有了华美的霓裳,却没有让这种诗意成为阅读的阻碍。卡特的写作极大受益于民间文学和经典文学,她不分高雅低俗地吸取一切的养分。在《焚舟纪》的第四卷《美国鬼魂与旧世界奇观》中,前四篇是献给“新大陆”的,后面四篇是献给“旧大陆”的,中间是献给美国马塞诸塞州,也就是从“旧大陆”来到“新大陆”通常首先登陆的地方。这就非常好的对应了卡特兼容并蓄,属于所有的时代,既是新的又是旧的这样一种特质。 卡特说:“我写的是故事,不是短篇小说。”她不屑于十九世纪以来的现实主义写作,认为这是一种低劣的摹仿,而高等的摹仿,是你承认虚构写作和现实是两种不同的现实的时候,才有可能借助虚构的故事,接近别种真实。我觉得这和王尔德《意图集》中《面具的真理》说得很像——人类真的喜欢真相并且有能力述说真相吗?不会,只有给他们一张泄密的面具,他才会告诉你真相。我觉得这特别像卡特在做的一件事,她一生都在制作看似和现实没有任何关系的面具,但如果你能认真地去阅读,也许会发现和接触到一些不可言说的事实。  修订版《焚舟纪》 血腥、暴力的童话改写是否会消解原有的反抗意味? 活动最后,出版方全本书店的总编辑周丽华说道,时隔多年重读《焚舟纪》,在一个堪与巨人比肩的文学天才以外,又发现了一个站在二十世纪思想家巨人(从弗洛伊德到荣格到拉康到巴塔耶到福柯)肩膀上的女性主义者卡特。美与奇崛的背后是女性主义的驱动,奇幻故事的华美羽衣下是女性主义的精绝骨架。 她提到,卡特的文本在西方如今接受着最密集的学院关注和论文阐释,作品的文学价值也得到越来越高的评价。卡特早逝后,她的声誉反而日隆,不仅被撒尔曼·拉什迪这样的同行拥戴为“文学的正中心”,也屡屡被许多批评家(如詹姆斯·伍德)与博尔赫斯等二十世纪文学巨人相提并论。但是在国内,卡特还没有得到充分的应有的评价,市场影响力也远不如马尔克斯等男巨人们。“所以这方面我们要做的工作还很多,期待更多的人来阅读和谈论她。” 有读者提问:女作家重写文学史的目的与作用之一是要扭转被男性歪曲的女性形象,还原女性经验和真实的女性生存境况,而童话是作家进行改写的重要文本,因为童话往往会将自己暗藏的价值观在潜移默化中传递给读者,限制读者的想象。同样是童话改写,安妮·塞克斯顿在诗歌集《变形》中就对《格林童话》进行了改写并展现了女性社会化的过程,虽然塞克斯顿并没有给出具体的解决途径,但我们仍旧可以看到一条清晰的女性主义线索,但这在卡特的作品中很难找到。所以,这些充斥着大量血腥、暴力夸张的变形是否会容易掉进猎奇的陷阱,消解原有的反抗意味呢?或者,卡特这种故意的夸张变形是不是也是一种策略,像奥斯汀写作的时候盖一张吸墨纸一样? 周丽华回答道:“卡特并非为重口而重口。卡特描写的对象是个体和群体在欲望和观念层面的存在。意识的投射常常会以变形的方式实现。所以她的故事世界总是怪影幢幢,那些怪诞的形象,是观念和欲望的化身,是符号。《乌合之众》里也分析过,神话和英雄传奇之所以能够广泛和代代流传,是因为只有鲜明和夸张的形象和事迹才能影响到群体观念。所以夸张和怪诞本身就是一种神话写作的策略。而卡特的创作素材就是过去时代的神话和传奇,当然也就继承了神话和传奇的怪诞夸张风格。那些暴力元素也是社会文化当中既有的暴力症结在文本中的变形映射。暴力和血腥是对现实更深刻和真实的再现。卡特以变形的方式再现了暴力和残酷的真实,也再现了公平、自由和爱的美好,所以她笔下的世界既震撼又充满魔魅。” (责任编辑:admin) |