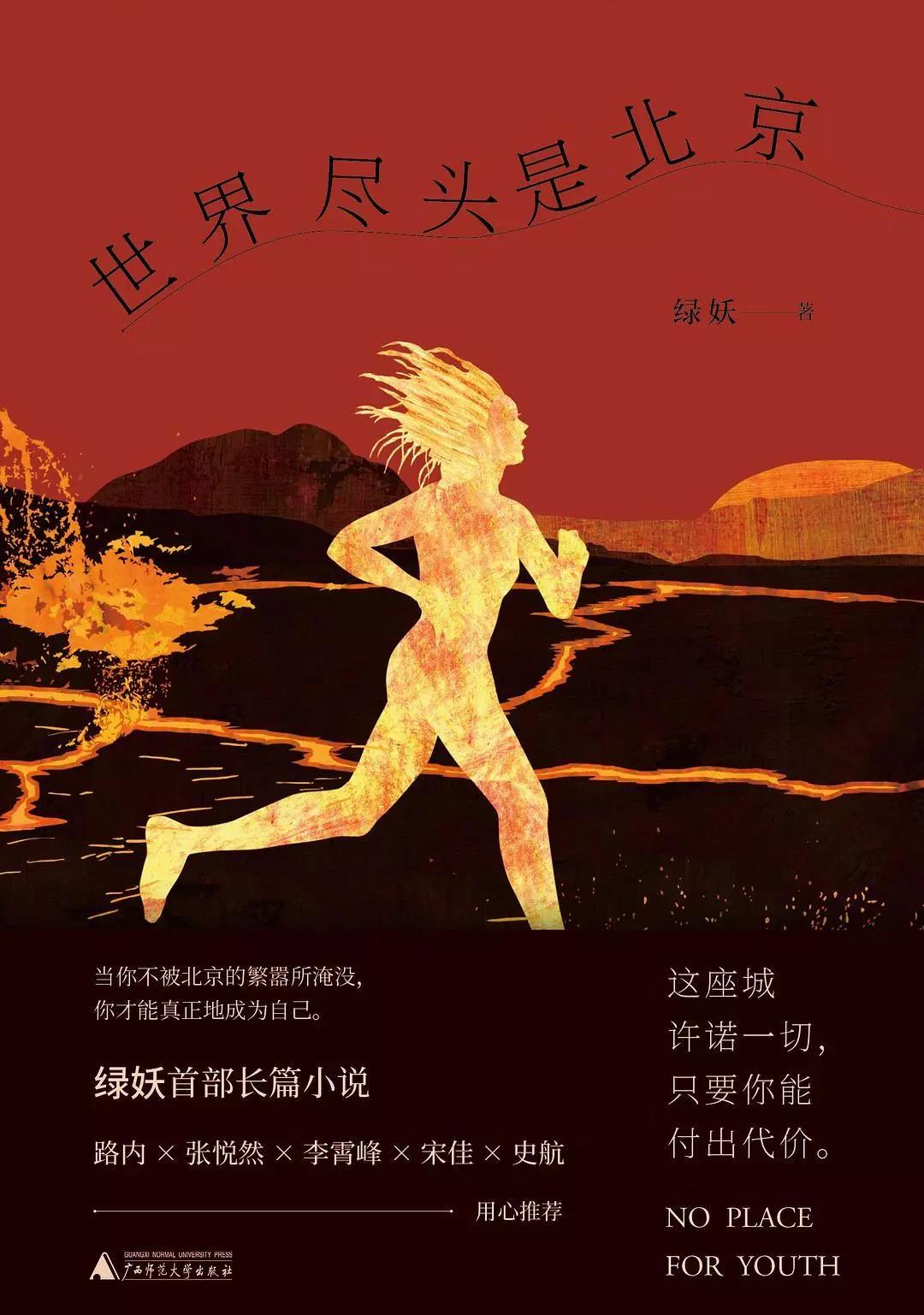

作家绿妖 人类从简单地聚族而居,到建造庞杂城市系统的这一过程,也是文明发展、社会推演的过程。凝视一幅世界地图,如果看得足够久,你就会看到星星点点的城市,城市之间用交通干线、飞行航线连成的网,以及城市之外人迹杳然的广袤地区。 这些城市,承载着世界大部分的人口,也与一代又一代的迁徙者相互成就,构成了现代文明的坐标。城市,永远处于变化之中,从未真正定型,也更让在此生活的人 “想入非非”,进行创作。 生于上世纪五六十年代的中国作家如贾平凹、莫言、韩少功等,目光大多聚焦于乡土,掀起了一股“寻根”热潮。但如今,中国的乡村与县城的文化形态不仅要面临城市形态所带来的冲击,也遭遇着自身文化的消退,大都市作为新景观正在被广泛书写。绿妖也是致力于城市写作的作家之一。 但在多种身份简介中,绿妖笔名后都赫然跟随着“县城青年”四个字,在书写城市新风景的同时,也强调自己的来路与归属。现代潮流与历史传统之间,膨胀的人口与有限的资源之间,存在巨大张力,掰开这个“罅隙”往里走,越挖掘越有味道,这也是小说创作取之不尽的矿藏。 反过来,作家书写也以不可阻挡之势改变了那个城市的原本面貌。我们为何会对某些城市心驰神往?或许仅仅因为读过的一个故事。 《世界尽头是北京》是一本自传色彩浓郁的小说,以大城市的物质印痕为基点,绿妖既临摹了那些初来大城市的年轻人无处安放的激情和体内犹存的兽性,也描绘了纯真理想的幻灭和压抑感持续累叠的过程。并通过对个体生命的书写,人物故事的相互勾连,呈现出一座城市的精神素描,借以窥视整个社会的现状与时代的变迁。 地域细节对于读者而言,同样充满隐喻。大城里的每一个人,表面上都经营着自己的生活,但说到底,也不过是千篇一律。在绿妖看来,文明有时是一种束缚,将欲望收拢,将感官闭合,去适应城市生存法则,似乎是一个必经阶段。但城中人也渴望对现实的出轨,渴望对常规的背叛,也渴望逃脱“文明的束缚”。《世界尽头是北京》这本书也像对城市生活的“呐喊”,在一个集矛盾、挣扎、撕裂的多元化地带,在钢筋丛林里,发出了如野兽一般孤独的喊声,因此读者很容易被书中生活的情绪所带动。 在绿妖的写作中,城市与反抗城市的意念彼此缠绕,她不断离开,又不断回来。有趣的是,当作家背负着城市的记忆,开始向边缘四散,甚至回到故土,他们“逃离”的姿态也提醒我们,城市,作为背叛和对抗的对象,其实始终以披着隐身衣的方式存在于写作现场。 城市,我们无法回避的大城市。从北京到深圳,人与人的处境如此相似。近日,人气畅销书作家绿妖做客深圳西西弗书店,以“年轻时来到一座大城”为主题,与读者分享北漂故事与大城悲喜。记者趁此机会,对绿妖进行了专访。  《世界尽头是北京》 绿妖 著 广西师范大学出版社·新民说 2019年1月 如果自身处于情绪的颠簸则看不清事情全貌 记者:《世界尽头是北京》其实是十二年前写的《北京小兽》,现在社会环境和人的生存语境都发生了很大的变化,再版这本书,在你看来最大的意义在哪里? 绿妖:十二年,一切都变了,但是年轻人初次进入一座大城的感受没有变,人行天地间,追逐欢乐和希望的孤独长跑没有变。在大城市,可能只是一时没有你的位置,但却处处充满机遇和挑战,这一点也没有改变。因此这本书所暴露出的问题,与想表达的情绪,都是年轻人时时刻刻想要追问的。 “世界尽头”的表达是对这个城市的一种铿锵和决绝。我也爱过北京恨过北京也离开过北京,但兜兜转转走遍了世界,还是选择了北京。对我而言,它是青春的起点,也是世界的尽头。 记者:书籍腰封上有一句话,“当你不被北京的烦嚣所淹没的时候,你才能真正地成为自己”。对自我的定义,人与人千差万别,你最想活成什么样的人?什么样的状态才是真正的自由? 绿妖:早些年我在变电站做过工人,此后“自由”便成为我追逐的人生命题。我想知道,在何种情况下,人才能获得精神上的自由?离开故乡是第一步尝试,之后很多行为也可以视作这个尝试的接续。 经济自由是第一步,却也不是真正的自由。自由是指人凭借自身意志而行动,并为自身的行为负责。我觉得要做到这个有两点,一是不被世俗的价值观绑架,二是不被自己的情绪绑架。 世俗的价值观,既可以是规范,也可以是禁锢。当我们脱离主流价值观行事,就难免遭到庸众的责难与讽刺。譬如,在城里结婚必须有车有房,过了二十五岁还单身就是“超龄剩女”等,它很现实,不管对男性还是女性都是一种“文明的束缚”。人很容易被剥夺自己的想法,成为乌合之众。 再就是处理自己的情绪更难。每个人都有自己的情绪的爆发点,就像炸弹,点燃了导火索,就肯定要爆发。如果你冒着风险在爆炸之前将火苗掐灭,你就又赢了一次,你就离自由又近了一点。 梦想中的大城市 被置换成了小小格子间 记者:写这本书时你也恰好处于压抑爆发的边缘? 绿妖:从前,喜欢的作家、歌手都在北京,那座城市闪着光。当我满怀憧憬终于抵达,却因为工作屈居于办公室一角,连这座城市正午的太阳都难见到。朝思暮想的大城市被置换成小小的格子间,格子间里有张小桌子,小桌子上有台小电脑。生活突变、职业困境等潮水般涌来,似乎一瞬间所有的事都正变得糟糕。我在压抑的情绪中疑问重重,迫切地希望通过写作获得答案,通过文字为自己找了一个宣泄口。 记者:有时别人眼中的成长并非自我选择,而是环境等外力将人推上了轨道。年轻人到底要不要为了适应城市的节奏而改变自己呢? 绿妖:一般来说,上进心、自尊心比较强的年轻人,刚融入一个城市的时候,不需要别人强迫,都会有决心和毅力,哪怕下刀子我也要去上班,我一定要做到最好,得到认可。定会有像这种交投名状的劲儿,因为没有退路,才让人有咬牙切齿往前冲的劲儿。除了与生俱来就有很好的社会资源、家庭背景的人,大部分年轻人所拥有的只有决心与青春,用这些,去为自己换一个很好的未来。 因此,对于“改变”的性质,需要做一个区分。 职业技能上的改变是好的,你不能永远停留在职场新鲜人的状态。我自己本身也是一个较为内敛、沉默寡言不善社交的人,如今却已经能够恰如其分地表达自我。这是一种能通过训练改善的技能。 而对个人性格或是原则上的改变,我这种狮子座的人则是抗击被同化的。世界总有一些很陈旧迂腐的套路,逼你合群,要你敬酒。但是每个人还是得有自己的原则,有抗拒被改变的地方。 记者:书中给主角李小路安排的结局,是让她回到了老家,为什么这么安排?这是否是一种对城市的背叛与逃离。 绿妖:北京对于李小路来说其实充满了困惑,当一个人对原生家庭充满愤懑的时候,就像背了一个巨大的包袱,很难在前行道路上走得轻松。 如果人必须离开一个地方,一个你曾经住过、爱过、深埋着你所有过往的地方,无论以何种方式离开,都不要慢慢离开,要尽你所能决绝地离开,不要回头,也不要相信过去的时光才是最好的,因为它们已经消亡。 返乡可以视作她想放下这个包袱,和过去进行和解。 记者:那继续留在北京或深圳的年轻人,他们又能以什么方式和过去和解呢? 绿妖:每个人都有和自己和解的途径,心有千千结,通过物理空间上的改变只是方式的一种。有时和一张空椅面对面对话,有时在寂静的庭院冥想,有时在烈日与暴雨下失声哭泣,都是接纳痛苦的一种方式。 记者:在大城里,许多人似乎是一边哀叹孤独,一边内心又抗拒与人接触? 绿妖:在大城市中生活,恋爱都是“hard”(艰难)模式。有像小兽一般抗拒接触自我保护的,还有一点就是沟通成本太高。两个人聊得差不多,觉得有点感觉了,互报方位,一报,感觉见面路上都需要花掉一个多小时,来回就要三个小时,不小心加上堵车或高峰期,就更夸张了。大家心里衡量了一下,还是算了吧,生活要紧,赚钱要紧,休息要紧。 年少时,诚挚而无保留的感情,握得太紧,容易碎。大城市里,到最后,游刃有余的弹性十足的,都是经过岁月擦碰,小心把握尺度的共生共存关系。 写作长篇小说 本来就是一件危险的事 记者:柏邦妮认为你写的是“一种凝视”,需要时间,也需要距离。对这个评价,您怎么看? 绿妖:所有小说创作都需要这种凝视,隔着距离与经验的风景,正是它的迷人之处。如果自身仍处于情绪的颠簸之中,是看不清事情全貌的。当然,没有人能彻底看到事情的全貌,但当你退后一步,抽离一些,眼界就开阔一点,知晓的就完整一些,会发现曾经执着的一切,不过是链条中的一环。 因此我们要去寻求均衡,找一个合适的观望点,出乎其外,入乎其内,是值得每一个写作者持续思考的。 记者:近年来你出版了《如果可以这样做农民》《我在故宫修文物》等纪实作品,却鲜有长篇小说,你的写作方向似乎在向非虚构转变? 绿妖:没有转型,只有写不出。一篇长篇小说几乎耗尽我十年的储备。当初选择职业写作这一条路,自我感觉与世界的联系逐渐减少了。但是作家不能成为一座孤岛,你需要刻意留心身边人物、事物的丰富面貌。而为了搭建与人联系的桥梁,保持与世界的联系,我就不时地尝试采访与非虚构写作,与读者愈来愈频繁的交流也为我打开了表达的缺口,让自己的面向不要那么窄。 记者:写长篇小说的困难在哪? 绿妖:写长篇小说就如跑马拉松,需要长期的储备——对世界的长久观察,对人物形象的收集积累,以及储备充沛的体力,最好事先还有规律性的训练。 写长篇小说本来就是一件危险的事,每个人物都有自己的走向,也会发生你意想不到的事情。最初在构思《世界尽头是北京》一书时,我想呈现的是北京的群像,但随着写作进程的推移,写作的视野也渐渐收缩,集中到每一个具象的人物身上,所幸“初生牛犊”的元气还保留着。当时的我就像一个没有经验的建筑师,其实是没办法做到掌控那么庞大的架构,没法驾驭,就边写边收缩,其实本来是很悲哀的一个事情,但最后呈现出来的却更聚焦于特定的人群。这也是创作的魅力。 所以你现在让我再写长篇小说我反而怯了,因为有搭建的经验就知道它有多高,不敢轻易去跨越它,要积累足够的勇气和丰富的经验才敢再次挑战。 记者:把小说的背景放到深圳,人物命运还会是这样的走向吗? 绿妖:我有四个城市的地铁卡,北京、台北、香港、深圳。深圳有一阵我经常来,那时候在练咏春,也算是“四分之一的深圳人”了。最直观的感受是它比北京更年轻有活力,作为一座移民城市,文化上也趋于多元平等包容。但我没有切实地在深圳生活过,品尝过它的台风、暴雨。但大城市都具有相似的气息,年轻人来到大城市所必经的血肉模糊的磨合期与持续累积的压迫感,这些情绪也许是共通的。 我写北京,其实也是一个地域的化名。它是许多城市幻影的叠加,数以千万计躁动的候鸟从四面八方赶来,来自小县城的,来自工业老城的,来自那些“一眼能看到未来”的地方。所有的大城都一样,拥挤,粗砺,冷漠,成熟,不轻易亮出自己的内心。人物命运在这样的大背景下不会发生太大的改变。 (责任编辑:admin) |