|

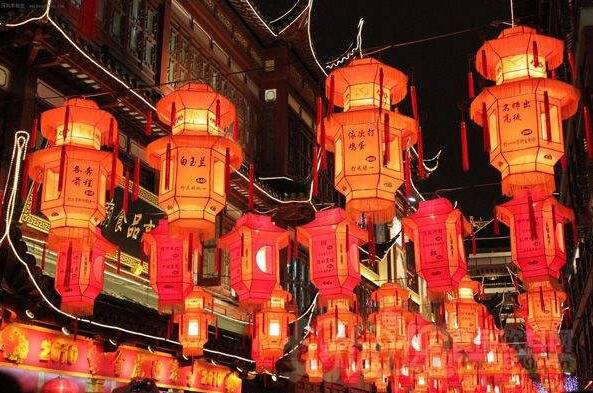

老舍、汪曾祺、莫言……看看他们笔下的元宵节 冰心:自己拥有三盏灯,神气得很 那时代的风俗,从正月初一到十五,是禁止屠宰的。因此,母亲在过年前,就买些肘子、猪蹄、鸡、鸭之类煮好,用酱油、红糟和许多佐料,腌起来塞在大坛子里,还磨好多糯米水粉,做红白年糕。这些十分好吃的东西,我们都一直吃到元宵节! —— 冰心《漫谈过年》节选 老舍:的确是美好快乐的日子 《北京的春节》是老舍于1951年创作的一篇散文,文中描述了一幅老北京春节的民风民俗画卷,体现了节日中喜气洋洋的景象: 元宵(汤圆)上市,新年的高潮到了——元宵节(从正月十三到十七)。除夕是热闹,可是没有月光;元宵节呢,恰好是明月当空。元旦是体面的,家家门前贴着鲜红的春联,人们穿着新衣裳,可是它还不够美。元宵节,处处悬灯结彩,整条的大街象是办喜事,火炽而美丽。有名的老铺都要挂出几百盏灯来,有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯;有的各形各色,有的通通彩绘全部《红楼梦》或《水浒传》故事。这,在当年,也是一种广告:灯一悬起,任何人都可以进到铺中参观;晚间灯中都点上烛,观者就更多。这广告可不庸俗。干果店在灯节还要作一批杂拌儿生意,所以每每独出心裁的,制成各样的冰灯,或用麦苗作成一两条碧绿的长龙,把顾客招来。 —— 老舍《北京的春节》节选 沈从文:元宵主要在观灯 元宵主要在观灯。观灯成为一种制度,似乎《荆楚岁时记》中就提起过,比较具体的记载,实起始于唐初,发展于两宋,来源则出于汉代。灯事迟早不一,有的由十四到十六,有的又由十五到十九。“灯市”得名并扩大作用,也是从宋代起始。 —— 沈从文《灯节的灯》节选 汪曾祺:不看围屏就不算过灯节 故乡的元宵是并不热闹的。没有狮子、龙灯,没有高跷,没有跑旱船,没有花担子、茶担子。这些都在七月十五“迎会”——赛城隍时才有,元宵是没有的。很多地方兴“闹元宵”,我们那里的元宵却是静静的。有几年,有送麒麟的。上午,三个乡下的汉子,一个举着麒麟,一张长板凳,外面糊纸扎的麒麟,一个敲小锣,一个打镲,咚咚当当敲一气,齐声唱一些吉利的歌。 —— 汪曾祺《故乡的元宵》节选 余光中:我们的情人节就是今天 余秋雨:元宵节是个叛逆的节日 我一直以为它只是年的结束,却不知还有这么多的含义。这是个狂欢的节日,是个释放的节日,也是个“情人节”。“月上柳梢头,人约黄昏后。”“众里寻他千百度,那人却在灯火阑珊处。”这些都是古人在描述元宵节时留下的诗词。 余秋雨还说:“(元宵节)是个叛逆的节日,是个年轻人的节日。春节时合家团聚,子女在家孝敬父母,但在元宵节,年轻人走出去,在热闹当中寻找那种高雅,那种美丽。” 池莉:吃了汤圆,呆看了圆月,闪过诗句 情人节元宵节我没写微博,遭到几个小友不懈追索,特补写几句:我深知自己是中国人,我从来不过西方情人节。我认为玫瑰和巧克力,纯粹浪费钱。我选择过元宵节,吃了汤圆,呆看了圆月,意识里闪过一些破碎诗句:我欠那些/我不爱的人很多/欣慰于接受/有人更爱他们/高兴于我不是/他们狼群的羊。 巴金《家》中主人公过元宵节 元宵节的夜晚,天气非常好。天空中有几颗发亮的星,寥寥几片白云,一轮满月像玉盘一样嵌在蓝色天幕里。这天晚上大家照例敬神,很快地行完了礼。觉英带了觉群到街上去看人烧龙灯。瑞珏和淑英姐妹们想到琴第二天就要回家去,都有一种惜别的心情,虽然两家相隔不远,但是她们少有机会跟琴在一起玩几个整天。而且元宵节一过,新年佳节就完了,各人都有自己的事情,再不能够像在新年里那样痛快地游玩了。于是大家聚在一起,在觉新的房里商量怎样度过这个晚上。大家都赞成觉新的提议:到花园里划船去。 —— 巴金《家》节选 莫言:以元宵节为时间背景写小说 在2012年的《人民日报海外版》上,刊登了一篇关于莫言的文章。文中称,据莫言大哥管谟贤考证,在山东昌邑县参加开挖胶莱河的工程时,头一回看见人山人海、红旗飘扬场景的管谟业(莫言原名),回家后便开始了一部长篇小说《胶莱河畔》的写作。第一节的标题是“元宵节支部开大会,老地主阴谋断马腿”。这部模仿《红旗谱》的小说,大意是热恋的妇女队长和民兵连长为了挖掘胶莱河一再推迟婚期,而一个老地主为了破坏胶莱河的建设计划,砍断了生产队里的一匹马腿的故事。然而,这部小说最后管谟业没有完成,只写了一章。 小 互 动 各位小伙伴们,元宵节将至,你打算怎么过呢?是否与以上诸位一样,赏花灯、吃元宵、猜灯谜呢?欢迎在文章下方留言与我们分享!

|