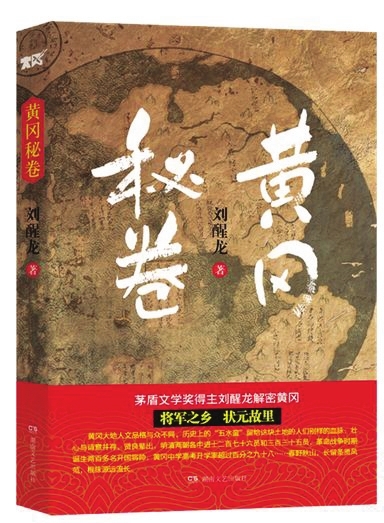

刘醒龙 著名作家,现任湖北省文联主席。1956年生于湖北黄州,1984年开始发表作品,代表作有中篇小说《凤凰琴》《秋风醉了》,长篇小说《痛失》《弥天》《圣天门口》《天行者》《蟠虺》等。  印 象 为故乡 著书立传 2018年刘醒龙出版了最新长篇小说《黄冈秘卷》,这是他四年来完成的第二部长篇作品。提到黄冈,人们往往会想起大名鼎鼎的黄冈中学和其“恐怖”的高考实力。所以《黄冈秘卷》听上去颇像是一个高考话题的故事。但其实这是一个与刘醒龙的故乡──湖北黄州的性格血脉有关的小说。 这里地处鄂东的“穷山恶水”,历史上以“五水蛮”著称,却又是与诸多文学大家发生关联的地方,宋代苏轼、王禹偁都曾被贬至此。然而这次,刘醒龙以一个黄冈人的身份和姿态,钻进黄冈的历史和黄冈人的灵魂中去,他想告诉世人,哪怕是一生豪迈的苏大学士,也不能代表这里的历史与性格。 “不执拗到只剩下一根筋的男人就不是黄冈男人,苏东坡的执拗只相当于半根筋。”刘醒龙要借助今天转型社会中的人与事,与历史中可资传承的内容相印证,去为故乡著书立传,解密黄冈何以成为昔日将军之乡、今日的状元故里。它是作家对故土最熟悉而又陌生的打量,这种叙述角度不仅能让人读到黄州乃至湖北的文化性格,也会让人借鉴其模式,对自己与乡土之间的关联有更新、更深层次的认知。曾担任过茅盾文学奖评委的王春林就表示,刘醒龙的这部新作,可以和贾平凹的《山本》、阿来的《机村史诗》一并看作构成了“新方志叙事”的写作潮流,“黄冈、秦岭、机村,既是地方的,更是中国的。” 在创作长篇之外,他一直未曾停笔。近两年,他在长江沿岸来了一次“行万里路,读万卷书”的行动,从2016年6月开始,先后分四个阶段完成了“万里长江人文行走”,先从三峡顺流往下,直到九江;再从安徽池州向下抵达崇明岛;再由重庆溯流而上到达金沙江上游;最后则由青海玉树的通天河向上直到长江正源沱沱河。他一路走一路读《地方志》,从人文记录中寻找可以讲述的内容,结集成《上上长江》,也于去年下半年出版。 这次被形容为可以把长江“走透”的旅行,是他这个出生在长江边上的人第一次真正地打量它。“只有当自己有了独立的灵魂,长江才会成为我们的母亲河。”这是他在书中写下的话。 已过花甲之年的刘醒龙,创作之力始终未曾衰退,很少让人感觉到其身上的岁月痕迹。他说能写出好作品的时候,都是最佳年龄,写不出作品,即使年年十八岁,也只是令人惆怅的旧时光。最近他正在撰写自己的文学回忆录,回思创作中的点点滴滴,感慨颇多。在湖北省文代会闭幕式上致辞时,身为省文联主席的他援引巴金先生的一句话,“要用心写作,将心交给读者”,并加了一句“要将心交给自己”。一个作家,无论他被多少事务缠身,无论身边的声音有多么嘈杂,无论他所看到的世界有多么快的变化,只要他自己始终明白要表达什么,为什么而表达,就不会辜负手中的那支笔。 我们是“老农民”的后代 对故土乡情爱到吐血 记者:《黄冈秘卷》这部小说对家族历史的追寻,似乎很贴近这几年流行的一个词:怀旧。这也像是现代社会中的许多人试图摆脱生活困惑,摆脱压力重寻安宁的一个途径。那么您是否也希望借助对一个家族历史的上溯来寻找到什么?您在作品里反复提到“我们的父亲”,“我们”这两个字意味着什么?是一种父老的共性还是其他? 刘醒龙:这个问题无法用是与不是来回答。我不能说是,那样就容易被误解为自传体,这当然不是我的初衷,也与写作的真实不符。但我也不能说不是的,小说中不少细节,真切地发生在父亲及他的家庭与社会生活当中,这也是我将真实的地名直接写入小说中的一种考虑。也是由于这些,才在第一至第三人称的“你我他”和第四人称的“我奶奶”“我爷爷”等之外,实验性地使用“我们的祖父”“我们的父亲”这一新的人称。从词意上看,“我们”既可以是特定的几个人,也可以是很多人。我自己的用意,也不只是简单写祖父和父亲,而是由他们漫延到上几代人可以统称的父辈。 《黄冈秘卷》交稿后,最近一段时间里,我应一家出版社的邀约,在写自己的文学回忆录。回想这一路走来的点点滴滴,总能见到父辈的痕迹。1992年,父亲曾就我的小说写信,其中称呼他自己和我们为“老农民”的后代。这个用词曾经引起评论界的注意。很可惜这种注意只是简单地将“老农民”与“农民”之间画上等号。在我的意会中,祖父和父亲毕业从事的职业并非农民,而是如小说所写的“织布师”,特别是祖父,后颈上那只碗口大小的肉球,根本无法从事肩挑背扛的农业活路。父亲说“老农民”,其中更重要的意义,很可能是“老人家”一类的敬语,是用来表达对故土、对乡情的爱到吐血的感情。 记者:有的评论家认为,小说呈现了传统生活观念与现代性进程之间的矛盾,您对此怎么看? 刘醒龙:天下矛盾最大的莫过于生与死,最基本的也莫过于生与死。在生与死的前提之下,一切事物都在沿着本来的规律前行。有过去就有未来,有新的就有旧的,有好的就有坏的,这么想来,天下万物都可以装进这个套路之中。不过,我总是以为,就文学而言,那些将现实矛盾写得越精彩的,越不可能是真的在写矛盾,而是找寻人活着的理由,以及人不再活着时的价值。 有没有忠良之心 是做人的重要标准 记者:提到西北人们会想起黄土地,提到东北会想起黑土地,那么在您笔下的黄州,您最希望读者读到的文化符号是什么? 刘醒龙:当然是小时候就听爷爷一直念叨的四个字:贤良方正。 记者:今年您在您儿子毕业典礼上的致辞,曾在朋友圈刷屏,里面有句话“任何时候有没有忠良之心,是做人的重要标准”。您也提到“好些年了,人们越来越少用到忠良这个词”,您觉得为什么这个词出现得越来越少?您现在重新提出来,会不会担心您的话受到曲解? 刘醒龙:几年前,应邀给水果湖二小写校歌时,其中就有一句写道:楚河边,忆忠良。忠良的意义与思考,不只是在这部小说中开始思考的,小时候,听爷爷那一辈人讲得最多的就是忠良,从“杨家将”到“岳家军”,每每听得热血沸腾。后来讲得少了,甚至基本没有人讲,这也是不正常的。忠良是做人的基本品质,大的方面可以事关家国,小的去处也会关系家庭。如果连忠良都不能说,那能说的还有什么,难道是奸佞吗?所以,将忠良二字平平常常地说出来,也能体现一个人的基本品质。 记者:您提到历史上的“五水蛮”是有“恶名”的,但就文化性格而言,是否“蛮”也有它中性的一面?我觉得小说中其实也暗含了对这个字的更立体化的解读,您怎么理解这个字呢? 刘醒龙:用千年以后的眼光来看,“五水蛮”成了一种文化符号,用来表明曾经有过的一段史实,以及一些曾经生活在这片土地上的一些人。文化的真正意义,是对一段漫长历史的铭记与再造。这些从远处迁徙而来的、历史的异乡人,对黄冈这块土地的贡献是巨大的。正是有了这些历史的异乡人,黄冈人文才表现出独特的气质。 记者:您在小说里说,“不执拗到只剩下一根筋的男人就不是黄冈男人,苏东坡的执拗只相当于半根筋”,为什么这样评价? 刘醒龙:如果明知错误,还在坚持,那就不是执拗,而是死不悔改。执拗当然是对正确而言,可以与真理保持一段能够快步追上去的距离,但绝不是背道而驰,不是与天下为敌。在黄冈人的性格中,能让他们敢于执拗的显然就是贤良方正。没有贤良方正的底气,胡乱执拗下去,就没有任何意义了。苏东坡不是土生土长的(黄州人),本质上就不可能是彻底的,又是从京城贬谪来的,他那句“人道是三国周郞赤壁”,可以看作是下意识地回避某种责任的一种端倪──真正执拗的人是不会对责任绕着走的。 记者:读苏东坡的《黄州》一诗,感觉是无奈悲凉的,个人对大势的无法正面硬碰的时候选择了放弃,但您笔下的人物不尽然如此,在执拗中似乎有着自己的变通与妥协,是否可以这样理解? 刘醒龙:似乎是在见仁见智了。《黄冈秘卷》中的人物不能说是变通与妥协。在与生俱来的血脉面前,一切都是本该如此。 用自己的心去写自己的心 写出让人拍案叫绝的作品 记者:您在后记里提到弃“垸”字而用“塆”字的做法,我能理解为对与乡土,或者说精神原乡的割裂的一种拼命挽回或拒却吗?这是否也是小说想要表达的内容之一? 刘醒龙:过日子当中的一些习俗,是无法用简单道理来解释的。方言也是如此,比如武汉方言说“臀部”,发出来的音是“殿部”。比如小时候当地人为尊重上面来的大人物而说“莅临”,听到的却是说“位临”。但是,叫“臀部”为“殿部”的武汉人越来越少,将“莅临”说成是“位临”的山里人越来越凤毛麟角,进步总是历史的主旋律,文学为某个阶段留下一些印记,是必须的。 记者:听到黄冈,就会想起黄冈的教育,小说里也是将高考秘卷作为一个标志物来处理的,和黄州人的性格、历史密切相关,那么在现实中,您觉得当代黄冈的教育水平,是否也受到传统历史文化以及性格的影响呢? 刘醒龙:市面上流行的那个与高考密切相关的叫《黄冈密卷》,我的这本书叫《黄冈秘卷》。小说的趣味与高考试卷的难度,看上去是风马牛不相干的,但是一旦进入生活,就不是毫无关系了。生活中的一切都不是孤立的,都有可能与同一生活空间,甚至是不同生活空间的其他事物发生联系。一切与黄冈有关的,都会在不知不觉中影响着黄冈的万物,只不过有时是看不到的,有时看到了,又不知如何表述。黄冈教育成名于信息时代之前,那时还不知道自媒体为何物,靠的是实打实的功底,靠的是黄冈人爱读书的传统。黄冈二字本身就是一种文化,一种价值,所以才有那么多年轻人将自己锁在书斋读“黄冈”。 记者:您新担任湖北省文联主席,在文代会闭幕式上致辞时援引了巴金先生的“要用心写作,将心交给读者”,不知道您多年创作的过程中,对这句话的理解有什么变化吗? 刘醒龙:巴金老人这句话后面,我说了一句自己的话,“要将心交给自己”,这也是一种变化吧。这个时候,太容易受到并非自己真心想要的那些东西的误导。在写作中,同样面临这个问题。在一哄而起的泛传播时代,不跟随,不起哄,不任性,真正用自己的心去写自己的心,反而是十分难得的。 记者:提起湖北文学,人们总会想起您、池莉等几位代表性作家,那么在您看来,近几年有没有值得大家关注的新人作家和作品? 刘醒龙:年轻作家中突出的有李修文、哨兵和李遇春等人。李修文的散文,哨兵的诗歌、李遇春的评论,都是在中国当代文学中有地位的。还有不少人,只不过湖北作家一向不太擅长炒热自己,相信作家只能靠作品说话。 记者:不久前有评论说湖北作家关注历史、乡土题材多,关注现代都市题材略少,您对此怎么看? 刘醒龙:这根本不是什么问题,写作的选择总是与自己感同身受的那些紧密相关。能写出让人拍案叫绝的作品来才是硬道理,与都市不都市毫无关系。 刘醒龙有话说 故乡的精髓一脉相传 贤良方正这个词,是我爷爷在与别人挖古说闲话时,不经意冒出来的。起初我只觉得这种说法不一般,直到长大了,有一次爷爷显然是有意对我说,黄冈人当不了奸臣,自古至今黄冈从没出过奸臣。如果挑剔,爷爷这话是有问题的,至少当奸臣也要有资格。我当然不会如此去想,因为爷爷早就告诉过我,他那个时代的黄冈人,再难也要让孩子上一阵子私塾。以爷爷的身份与模样,我宁肯相信,在文化上,黄冈大地不曾有过对任何一个孩子的刻薄。 贤良方正的黄州一带,从古至今,贤身贵体的君子出了许多,但不曾有过十恶不赦的大坏蛋。从杜牧到王禹偁再到苏轼,浩然硕贤总是要以某种简单明了的方式流传。 比如几如胜迹的东坡赤壁,那二赋堂边有一座不伦不类的石塔。《地方志》记载,清朝年间,黄州城内某家族出了一位失节女子,被施以族规后,族人仍不解恨,在坟头上建起一座简陋石塔,以镇其妖。上世纪80年代,作为苏轼研究者的丁永淮先生,新编了一个故事:苏东坡在黄州四年,大兴贤路,以“五水蛮”闻名的黄州大地变得倚重斯文。安国寺的僧人带头在二赋堂边建了一座焚纸塔,每天早上扫大街,见到有文字的纸片,便捡起来,送到焚纸塔中焚毁。此话一经出口,就变得像是千真万确,黄州人全都奉行此说,有知情者再提旧时旧事真相时,反会遭人痛斥为胡说八道。 比如我上高中时隔壁班那位语文老师,在上世纪40年代教过私塾,是个老学究,当年的高中语文课本有一课是讲《国际歌》的作者欧仁·鲍狄埃,语文老师念“英特纳雄耐尔”,哪怕念一百遍,也会变成“英特纳雄耐吾尔”。每每想自我纠正,但凡回过头重读,充其量只会读成“英特纳雄吾耐尔”。在老师的叙事中,吾与尔,这一句中是断断少不了谁和谁的。 吾与尔是一对天生的字词,没有吾哪有尔,没有尔哪有吾。以黄州为中心的原野传说甚多,传承甚广,但最重要的还是这些有如乡贤的品格,由于心中多了些质朴贤明,内在的精髓才能一脉相传。 (责任编辑:admin) |