|

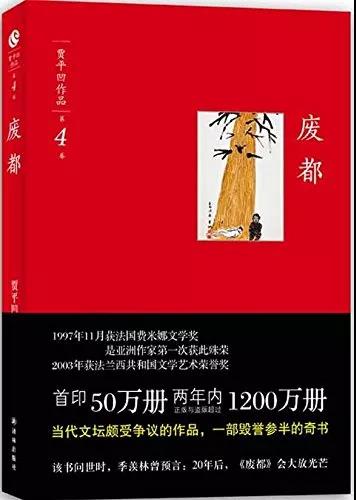

历次的社会变革和文学革命,几乎都产生在一种社会的大转型或大变动时期,它看起有点混乱,但其内部反而形成了一种对话的局面,就是多种思想在对话,多种文化在对话,连每个人自己身上所存在的多种思想之间的复杂斗争,也是一种对话。 by-谢有顺 "一些契机可以改变思维的定式" 贾平凹:一般情况下,让我拿笔,我就有思路,思路就来了,不拿笔就不来。有人曾给我说,可以口述,别人给你记录成一篇文章。这个办法好是好,但我没那个本事,如果让我躺在沙发上说,一会儿我就瞌睡了。必须手里拿个笔,思路才能集中到笔尖上。这就像小和尚敲木鱼。按佛家的说法,木鱼声一敲,佛呀菩萨呀都来了。在我理解,他敲木鱼的目的,是集中精力,在一种节奏中,不受外界干扰,就能心注一处。咱现在坐在这,手里没啥东西,那就必须你来逗,你思路清晰,说话逻辑性强,你逗,就像咱俩说相声…… 谢有顺:这其实是一个思维问题。写作也罢,生活也罢,都在解决这个思维问题。那些也已形成的思维定式,思维模式,有时候要突破出来,非常困难,文学思维如此,人生感悟也是如此。但是,有的时候,一些契机也可以改变思维的定式。比如,古人原来是用毛笔写字的,他的思维肯定会比较简练的,因为毛笔这种工具本身,决定他很难做长篇大论,写信也好,写文章也好,都必须尽可能简单,否则就太吃力了,也太耗费写作材料(竹简或纸张等)。后来,钢笔、圆珠笔发明以后,写字变得简单多了,快捷多了,我觉得,这一个多世纪来,长篇小说如此兴盛,应该是和这个工具的进步有一些关系的。  贾平凹:中国古时候写作手段简陋,用毛笔写,他只能写文言文这类东西。这让我想到一个问题,有人评论说我的毛笔书法好,我说不好,只是还可以,你把古人搬来,任何一个古代文人的字,若在现在都可以是好的书法,都可以称得上书法家,而现在我们的著名书法家若在古代,那就很一般了。如今文人差不多用电脑,再过一百年,五六十年吧,只要能把汉字用笔写出来,都可以成书法家。 谢有顺:这个完全可能,因为电脑发明之后,改变了很多人对字的思维方式。以前我们写字,写之前对这个字肯定有一个整体的看法,也希望写出来的字有一种整体的美感。现在很多人都用电脑打字了,尤其是打五笔字型的,字仅仅是一些笔画,好像零件组合在一起,它完全脱离了原先那种整体的美感——而书法恰恰是对文字的形式美的敬畏,如果这样的敬畏已经不再,书写就不会受到足够的尊重。 贾平凹:中国人的思维,当然从哲学呀,医学呀,绘画书法呀,戏曲呀,啥都体现出来,单说文字,中国文字是象形的,它最基本地代表着中国人的思维,如果文字变成一种符号,和英文,和阿拉伯数字变成一样了,中国民族那种审美观,东方人的思维就慢慢发生改变了。昨天晚上我看电视,意大利有五十万人在游行反全球化,反全球化有它的道理,当然对一个像咱们这样经济上不怎么发达的国家在目前这一段时间极力想把经济搞上去,要求全球一体化,可以理解。但从长远看,对文化吧,会带来很多不利的东西。都是电脑化了,美国化了,就没有东方人的思维,东西方就一样了,咱这个民族的文化恐怕就会被忽视…… 谢有顺:这恐怕也是全球化趋势的一个很大的矛盾。从人类的交流,以及经济建设上来讲,全球化是一个总体趋势,谁都无法阻止这样一个趋势。比如说中国的西部,如果一直躲在那个地方,一直处于那种贫困状态,因担心环境或传统受破坏而不实行西部开发,这可能也不是西部人真正希望得到的生活。但从另一方面讲,经济全球化不等于文化和思想的全球化。文化、思想跟经济是完全不一样的,经济是一个非常硬的指标,比如说增长率,收入多少,消费水平,等等,基本上是物质概念,是铁的、硬的指标,是可以数字化的;可文化和思想很难量化,也不讲究进步和增长问题,它最大的价值是在于它的独立性和原创性,在于它和其他文化之间的差异性。如果全球化在文化上抹杀这个差异性是非常可怕的,它意味着生活和发展模式的单调,缺乏想象力。我知道已经有很多学者对此表示出了彻夜难眠的担忧,不过,我倒并没有那么悲观,我觉得中国文化所固有的强大生命力,要远远超过很多人的想象,这不单是指中国人的文字思维和西方人的字母思维之间有着根本的区别,更重要的是,任何一种文化的发展,都跟这种文化自身的传统密切相联的,而中国文化的传统,就是四五千年文明,那确实是名不虚传的。一个中国人,在年轻的时候,可能会很迷恋西方的青年文化,很迷恋麦当劳、可乐、酒吧,但当他成长到一定年龄的时候,它可能又会回到中国文化的维度上来,至少在他内心产生比较多认同感的东西,可能还是存在于中国社会和中国历史中的那部分价值。中国文化对一个人的影响是在血液里流淌的,并非一些外在的生活和价值元素就能轻易改变的。这也说出中国文化本身的强大。 贾平凹:这一点我很有同感。  (贾平凹) "文化是人的生存方式,是一种过日子哲学" 谢有顺:我前一段时间有机会去了一趟柬埔寨,我非常吃惊地发现,这个国家的市场卖的几乎都是外国的产品,很多还是二手货,连介绍柬埔寨的书籍也是国外出版的,英语在他们中间可以通用,而货币,他们使用的也多是美金……我在想,究竟还有多少东西是真正属于这个国家自己所独有的?难道东方的国家在现代化的过程中,无一例外都是被西方化?毕竟,柬埔寨也曾有过强盛时期,他们在九世纪至十四世纪之间的吴哥王朝,不也创造了举世闻名的吴哥文明?当时我就想,或许只有他们的国家博物馆还珍藏着属于自己的东西了——可等我真去参观之后,就发现也少得可怜,除了一些石雕的佛像之外,你甚至找不到什么有价值的文物。从国家博物馆走一圈出来,你还是不知道这个国家的人是怎么从历史里走过来的。或者说,这个国家没有被记录的历史。是被掠夺了,还是被自己的子孙遗忘了?我不得而知。但中国完全不一样,哪怕你走进一个县博物馆,里面肯定都珍藏着一些有价值的文物,哪怕是你老贾家里,都会有一些宝贝,一些能从它那里找出中华文明痕迹的东西。这是特别值得骄傲的。中国的文明虽然也遭受过打击和挫折,但她在根上还是延续了自身的文明遗产,这个文明遗产至今还在焕发着她的生命力,这一点,我想,无论是全球化,还是美国化,它们在面对中国的几千年文明时,恐怕都将束手无策。 贾平凹:有一年我去新疆,曾问哈萨克族人为什么大都居住在高山上,以放牧为主?当地人告诉说,历史上多个民族的人数和势力不一样,汉人大多居住在平坦地方,从事农耕,维吾尔人就多在山下,哈萨克人便只有到山上。山上的人只有放牧,将牛羊卖给山下人,山下人宰杀了肉再卖给平坦地上的人,多个人群居住的地方不同,气侯不同,物产不同,生活方式不同,这就形成了各自的文化。文化是人的生存方式,是一种过日子哲学。文化在表面上是先导,实际上是基础,是一切的基础。 谢有顺:文化的形成需要时间的积累,像中国文化有这么几千年的传统,谁都不敢轻视。美国可以创造非常辉煌的经济奇迹,但是一谈到文化上,恐怕很多人就会蔑视,因为美国在非常短的历史时间里所留下的文化遗产,肯定是非常有限的。她的文化形态比较单一,就是现代文明,诸如工业化,全球化,商业化,他们是这种文化形态比较发达,但在中国,情形要复杂得多,尤其是当代社会,往往是由很多看起来互不相容的事物交织在一起的。我不知道你有没有这种奇怪的感觉,那就是在当代中国,最先进的和最落后的,最传统的和最现代的,最文明的和最野蛮的,几乎都交织在我们的生活当中。比如,你看到街头一个染着红头发的时尚少女站在麦当劳的广告前面时,很可能就会发现旁边有一个老汉正赶着马车,或者另一个农民正用自行车驮着鸡鸭往市场里去;又比如,一个有钱人穿着国际顶级名牌走在路上,给他让路的垃圾工很可能穿的是全身补丁的衣服。这些看起来大相径庭的文化符号重叠在一起时,会给人一种奇怪的幻觉,一切好像很不真实,可它又确实大量出现在中国当代的生活中。我想,这就是我们的时代,它复杂而令人费解,但它也迷人,并充满活力。对于一个作家来说,这样一个时代,各样的思想、文化在这里交汇、冲突、碰撞,这就很可能孕育出新的文化和精神。 贾平凹:有时候我就想,为什么中国文化有强大的生命力,一个是历史久,历史久的原因是人口多,举个不恰当的例子,世上许多动物都灭绝了,苍蝇蚊子那么弱小却不灭绝,就是繁殖得多。再者,各种民族也多,汇到一块,像滚雪球一样,慢慢就大而化之。中国现在,刚才讲的,最先进的和最落后的交织在一起,最传统的和最现代的交织在一起,多类人交织在一起,城乡交织在一起,多种流派多种思潮吧都在一起,这样的社会转型期是很重要的,对要干事情的人确实有好处,有施展能量的空间。平庸的年代,不容易出大人物的。古希腊人看到重物落地,认为物体内部有一种“寻找自己位置的愿望”。我好像记得外国一个哲人说过,有出息的民族都是在寻找着“超人”。  (谢有顺) "作家与社会产生的紧张感,是作家的职业决定的” 谢有顺:历次的社会变革和文学革命,几乎都产生在一种社会的大转型或大变动时期,它看起有点混乱,但其内部反而形成了一种对话的局面,就是多种思想在对话,多种文化在对话,连每个人自己身上所存在的多种思想之间的复杂斗争,也是一种对话。这种对话局面非常有利于文学写作,因为文学有一个很重要的特点,就是要表达复杂而多维的价值。真正优秀的文学,它表达的东西一定是复杂的,丰富的,甚至是暧昧的,不可解释的,这才符合文学多义的特征。在一个复杂的时代,混乱而变动的大时代,往往能提供很多文学的母题,从而成为产生大文学的时代。因此,作家的写作与时代的关系经常是错位的,时代不幸,不能成为文学不幸的理由;同样,时代进步,不等于文学也在进步。重要的是,作家如何成为一个时代的观察者和发现者,并找到一种新的方式来言说它。 贾平凹:你谈的这个,我也常想,但好多问题,我吃不透,很矛盾,很困惑。在写作过程中,常常出现一些磨擦,当然不是和政府,而是和整个社会的价值观产生一种磨擦,产生一种紧张感,这种紧张感把你弄得手足无措,你也不知道该怎么办?但是你不这样,好像也不行。我不知道别的作家有没有,起码我自己一直产生这种东西。比如说上世纪八十年代开始,中国农村发生大的变革,把土地承包给农民,确实诱发了农民的那种生产积极性,农村当时确实出现了一种蓬勃向上的东西,那种东西令人振奋,我也是乡下人,起码,我人在城里,不操心着老家的日子,可以说我是当时的受益者。作为一个作家,首先他是一个正常人,作为一个人,他能感觉到有吃有穿,亲人、朋友、熟人呀都生活挺好,作为咱,发自内心的愿意来歌颂。但后来随着社会的不停变化,出现弱势群体,贫富的差距,城乡的差距拉大,当然在南方和东南方一些地方这种差距是缩短了,西北仍是差距拉大。现在你到这些地方去,面对现实,你不知道怎么写?作家与社会产生的一种紧张感,摩擦感,这不是作家故意要怎么样,是作家的职业决定了他的超前性、前瞻性所导致的结果。我觉得,一个好的作家应该把这种东西写出来,作品才有张力。可这样写,许多问题就来了。中国社会大转型时期,作为一个具体的写作者来讲,困惑的东西实在是多。  谢有顺:其实,作家真正的价值,多数的时候并非体现在他和时代的一致性上,而恰恰是体现在他和时代的差异性上,他的写作常常是错位的——是这种错位导致了你刚才说的那种紧张感,超前性,不容易被同时代人所理解。作家肯定要比普通人想得更深一些,他对时代的信息有着比一般人更强的整合能力,因此,他所看见的现实,多少就与当下的现实有点不一样,超前了,或者夸张了,是一种心灵的现实。凡是跟时代的要求比较一致的作家,就会产生一种如你所说的赞叹文学,歌颂文学,但这种文学不一定能在在历史上留下痕迹。倒是那些悲剧性的作品,那种悲观、郁闷甚至绝望性的精神徘徊,反而能打动我们。这一切都缘于作家的内心和时代之间的错位。在西方,卡夫卡是一个典型,他跟那个时代,跟那种现实,基本上到了不共戴天的地步,现实和社会就像一个巨大的胃,把卡夫卡咀嚼了一遍之后,最终把他吐了出去。一边是强大的现实和制度,一边是脆弱、无助的心灵,这种力量悬殊的对抗使卡夫卡绝望,为此,他才有那些令人震惊的体验。在中国,鲁迅是一个典型,他跟他所生活的时代之间的关系也一直是很紧张的,面临着巨大的分裂,所以,他的内心里很少有希望的、光明的东西,似乎没有什么东西能让他感到快乐,总是有一种绝望,在后面像鬼一样地跟着他,他对社会和人的看法总体而言是阴暗的,他给自己笔下的人物一个痛苦的本质,甚至绝望,这些,都可见出作家的精神特性——超前的,独特的,有着非常深的精神力量。因此,对于真正的作家来说,被时代误解并不可怕,真正重要的是,照着内心的真实尽力前行。 (责任编辑:admin) |