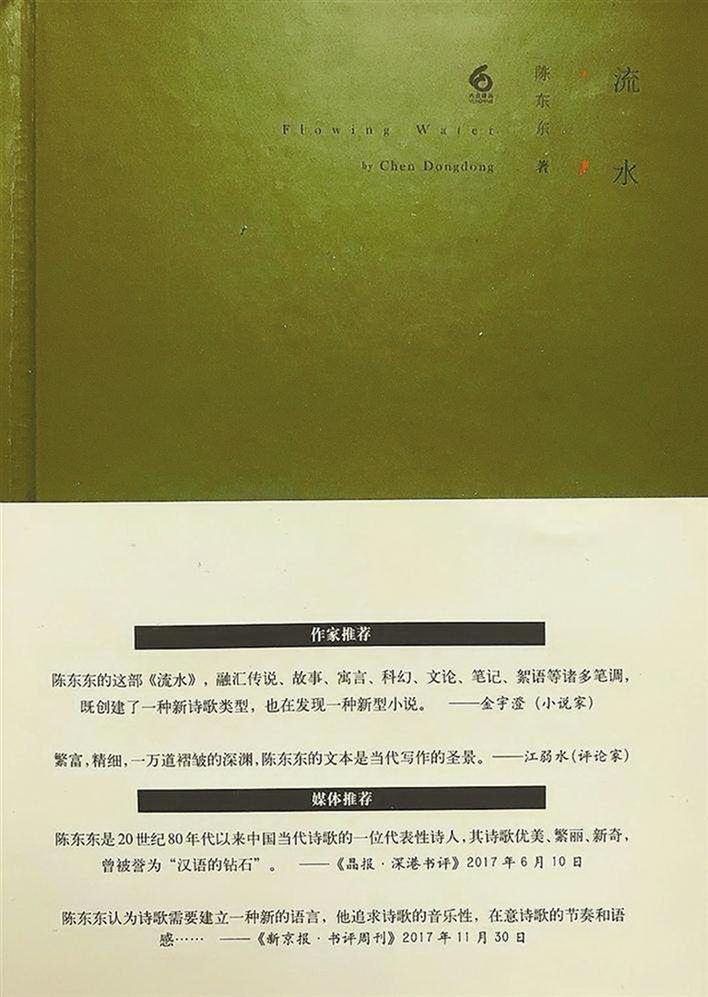

诗人陈东东。 (受访者供图)  陈东东作品《流水》近日再版。(资料图片) 在当代诗人之中,陈东东通常不是活跃显眼的那一位。这几年,除了出生地上海,深圳也成了陈东东的另一个地理意义上的生活坐标。平时他会低调参加一些诗歌活动,所见其人,是安静的存在,正如有评价称他“其为人一如其所为文,独立不惧,不将不迎,机敏而多智,谐趣而清朗”。但是,当对话的场景移到创作世界,陈东东就是一位“善于从词语中激发出无穷的诗意幻觉”的魔术师——他是当代中国的代表性诗人之一。 1997至1998年,陈东东完成了一部名为《流水》的长篇作品。它以中国名曲《流水》作为创作原点,围绕人们所熟知的伯牙与子期间的故事,展开了关于知音主题的种种想象与抒写。2000年,《流水》曾收入一本诗文集面世,但早已绝版而难于读到。现在,其单行本由华东师范大学出版社再版,并收入“六点诗丛”。作家金宇澄赞叹道:“陈东东的这部《流水》,融汇传说、故事、寓言、科幻、文论、笔记、絮语等诸多笔调,既创建了一种新诗歌类型,也在发现一种新型小说。”无疑,今天我们再读《流水》,仍能炙热感受到陈东东探索汉语现代诗歌本质的痴迷之心。近日,陈东东接受了深圳商报《文化广场》记者专访。 我不打算再像《流水》那样写了 深圳商报《文化广场》:今年距离您写完《流水》正好是二十年,《流水》隐结构中那一个又一个文字谱留下的精神密码,反映了您当时对新诗、对理想、对时代的理解。二十年过去,今天您怎样看待《流水》? 陈东东:我没有这么去看待过这本《流水》。二十年以后,它以一个单行本重新面世,我会觉得它已经不是我写下的作品了——也许我还能这么写,然而我早已写出了别样的诗。 前几天在本来书店的一个图书分享会上,我说《流水》是一件被尽力推往极致的作品,使之获得一种“因为话语跟语法的一致般配而生的无可替代的说服力”;也同时将它变成了我不可能(其实是不再打算)朝这个写作方向再迈进一步的一次写作。《流水》深深地画出了我的某条写作路径,也使得我的另一些写作路径因跟它的比照区别而更显清晰。那是齐头并进却方向有所不同的写作,那是相互掩映、砥砺、推动的写作。所以,又不妨说,虽然我不打算再像《流水》这么写了,虽然我感觉《流水》已经像是别人——另一个我的作品,但我还是在继续着它。许多时候,我想我是作为《流水》的作者或忘了自己是《流水》的作者而在那里写作;许多时候,我希望或想象自己还不是《流水》的作者,然后开始我的写作…… 深圳商报《文化广场》:以音乐入诗,以意象入诗,以小说入诗,让《流水》是诗歌、是音乐、是小说、是绘画,其中藏匿的强大隐喻与外延空间给人带来极大的挑战,那么您如何让自己进入这些杂糅的文体,直抵诗的本质? 陈东东:这是个我回答不了或不想回答的问题。就像我难以说出我如何成为了眼下的我,也难以说出为何我楼下的一棵树长成了它现在那个样子。 作者话太多是给阅读帮倒忙 深圳商报《文化广场》:在“这个有关知音的诗文本”中,虽然您是在思索伯牙与子期的对应关系,但您似乎更把着力点放在“以沉默相向”的子期,让所有人的声音都随着他的琴音而表达。您这样处理是出于怎样的考虑? 陈东东:是否这样,我已经不记得了,也很难回想起当初是怎么考虑我的那番写作的。我想这不该是由作者来回答的问题,作者把作品提供出来,所有的问题和答案就都是读者的事情了。也许评论者、导读者、阐释者、研究者会对阅读有所帮助,但很多时候是在帮倒忙,就像让作者过多地讲解其意图,是在帮阅读的倒忙。 深圳商报《文化广场》:自古以来关于知音主题的书写或演绎绵绵不绝,那些后世有关知音题材的音乐、诗歌、戏剧、小说对您有过怎样的影响?为何您在《流水》中似乎带有一种后现代的揶揄、反讽? 陈东东:我之所以以“戏访的严肃性”为题辞,之所以在《流水》的写作中如你所说“似乎带有一种后现代的揶揄、反讽”,是因为我对我处理的题材和那几个古老的主题(比如知音、音乐、倾听、演奏和时间等等)都有我的看法。这些看法,我把它们写进了《流水》。 当一名真正的“先锋”很难 深圳商报《文化广场》:杨炼有一种说法是“当先锋易,作后锋难”,中国新诗在2017年迎来百年纪念,但今天的诗歌似乎在虚热化、娱乐化中沉浮着。您作为一位当代诗歌的重要参与者与坚守者,如何看待您这一代人的“先锋”与“后锋”? 陈东东:我没有专门去了解杨炼说那句话的背景、场合、语境和上下文,我想他那么说一定有其原因和道理。在我看来,当一名真正的“先锋”,很不容易。上世纪八十年代初,当我开始写作的时候,“先锋”是极为激发诗人及其创造力的词语,据说奥登(一位让我至今心仪的诗人)认为那是“种族的触角”,我当时理解,这“种族”指的是诗人一族、艺术家一族、创造人类思想和精神生活的一族。至于“触角”,我引用我当年读到的康定斯基在其小册子《艺术中的精神》里的一段话:“一个巨大的锐角三角形分割成彼此不等的几部分,其顶点和最小的部分朝上——这就是对精神生活的总括和准确的描画。”所谓“先锋”,正该指人类精神生活“顶点和最小的部分朝上”。对此,康定斯基还有其描述:“从我们——人们当中,必然有一个人挺身而出,他在所有的方面与我们酷肖,不过,却带着神秘莫测的、天赋的‘明察秋毫’的能力。他以远见卓识昭示未来。有的时候,他可能希望放弃这种往往成为他沉重十字架的非凡天才,但是他没能这样去做。嘲笑和嫉恨伴随着他,而他永远拖着卡在石头中的人类之车,迤逦向上向前。”这样的“先锋”怎么可能轻易就能“当”成呢?在我的心目中,简直还并没有谁“当”得起这样的“先锋”,在我们这一代人里面,也是根本没有。 不过,“先锋”作为一个“顶点和最小的部分朝上”的理想,确曾鼓舞过我们这一代里面最好的诗人、写作者和艺术家,成为一枚指针,一种引领……至于“后锋”,我不知道这个词的确指,也许它只是为对应“先锋”生造出来的一个词,以对仗的方式,大概“后盾”会更“工整”。能成为“后盾”——能处身于那个“巨大的锐角三角形”之中,哪怕在它不太靠前的部分,当然也一定是不易的,然而不会比做“先锋”更“难”。这个对应于“先锋”的词又让我想起高速火车的另外一个安在车尾的火车头,它跟前面那个火车头的指向刚好相反——当它反过来拉着高速火车往它所指的那个方向跑的时候,它也就成了“先锋”,从这个意义上理解,做“后锋”或许要比做“先锋”更难——因为,我认为,我们还没有可以做“后锋”的可能性。 正在写一些“地方诗”的作品 深圳商报《文化广场》:您是何时移居深圳的?这座城市为您带来哪些“写作跟倾听和阅读的对话”? 陈东东:我在深圳已经好几年了,同时我又仍然在上海,可以说是双城居住,深圳带来的“写作跟倾听和阅读的对话”与上海带给我的并无质的区别。当然,深圳给予我新鲜的体验——在上海,当我过黄浦江到浦东新区,也会有一样的新鲜体验。我现在能说出我对深圳的感受是这座城市更年轻、更具活力,更有着巨型港口般的吞吐能力、开放和包容的能力……在深圳我遇到那么多我未曾遭遇到的事,不一而足。另外可以一提的是,深圳所处的湾区和珠江三角洲(接近香港、澳门、广州)的地理位置、生活形态、文化影响,必然会给予我许多特别的感触;即使我仍然听不懂的、往往把我置于云里雾里的粤语,也已经令我着迷——那种发音,那种语调,那种念出诗歌时的古奥之媚惑,我想,对我所谓“写作跟倾听和阅读的对话”,必会有所激发。 深圳商报《文化广场》:诗人钟鸣认为您的作品的分析性“是围绕都市主义展开的”。假如请您描绘深圳,用一个意象、一种音乐,或者一首诗,您会怎样形容深圳,以及它所提供的诗歌空间? 陈东东:我最近在写一些我称之为“地方诗”的作品,写法有点地方志的意思,将游历行止、印象见闻、风俗掌故、野史传说、书中和网上所得、“浮世绘”、“清明上河图”等等剪辑编织。我打算把它们写成一本诗集,于是就稍稍列了个以各处地名为题目的提纲,然而没敢把“上海”和“深圳”列进去。对我来说这两个城市同样重要,几乎应该为之各写一本诗集、一本书,而不仅仅是一首诗。很可能我无法用一首诗说出我的“上海”,我的“深圳”,那么,用一个意象、一种音乐来形容深圳,对我来说肯定也有困难。深圳是它的全部,是它本身。我想我没法用一首诗或更多的诗写出深圳,我在深圳的所写,我不在深圳的所写,都跟它有关。 (责任编辑:admin) |