|

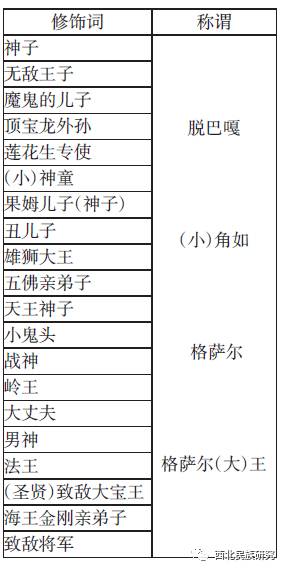

摘要:史诗人物形象格萨尔是在“林葱土司家族祖先”这个不确指的原型基础上,综合历史上各藏王、各英雄的事迹的箭垛式人物。《格萨尔》史诗在形成过程中的口头流传形态和一源四射型的结构形态是对顾颉刚先生“层累说”的一种补充。 关键词:《格萨尔》;史诗;层累;历史演进;口头性 中图分类号:K890 文献标识码:A 《格萨尔》是藏民族的长篇英雄史诗,其独特魅力散发国内外。国内《格萨尔》的研究早在四百多年前就受到了众多民族学者们的关注,如任乃强先生就对内地《格萨尔》研究具有开创性的贡献。中国“古史辨”学派的创建人顾颉刚先生提出了“层累地造成的中国古史”学说,成为研究古史和神话传说颠扑不破的理论方法。《格萨尔》史诗在活态传承过程中的流传形态和一源四射型的结构形态成为对顾颉刚先生“层累说”的有力补充。 顾颉刚与《格萨尔》的因缘 边疆研究是顾颉刚先生和任乃强先生与《格萨尔》史诗因缘之因,而因缘之缘则起于李鉴明师父。1950年,顾颉刚先生曾表示从事边疆研究,一半是“由于研究古史”,一半是“缘于做了几次旅行”。1930 年,著名学者任乃强先生根据藏族妻子的姐姐却梅卓玛的演唱,首次于内地发表了《格萨尔》部分章节汉译本。后来,任乃强先生于1943 年赴四川德格藏区考察,意在寻找格萨尔的原型。任乃强除了发现林葱土司家族珍藏的《格萨尔》手抄本和木刻本之外,还采访到在德格竹庆寺(《格萨尔》寺院藏戏的发源地)修行的李鉴明师父,获取到许多重要资料。1944 年《边政公论》第四卷第四、五、六期连载了任乃强先生的《〈藏三国〉初步介绍》,其中在“格萨尔确有其人”部分,对李鉴明作了简要介绍:“李君于民国三十年赴德格各地考察,足迹甚广,其后赴德格竹庆寺学法,今已三年,为该寺大喇嘛之一。”1946 年,任乃强、谢国安、刘立千等提倡创立“康藏研究会”,同年创办《康藏研究月刊》。《康藏研究月刊》第10 期(1947 年7 月刊)刊载了李鉴明的《记竹箐柳林山院》文章。 康藏研究会的成立得到了顾颉刚、李安宅等人的积极响应。早在19 世纪20 年代末,顾颉刚先生便提倡边疆研究,并于1940 年与韩儒林等人筹备“中国边疆学会”。同年,顾颉刚先生派李鉴明到康地考察,李鉴明最终于德格竹庆寺出家学法。顾颉刚先生自1940 年到1964 年的日记中,所记“李鉴铭”便是任乃强先生采访的李鉴明师父,而“竹菁寺”即为现今四川甘孜州德格县的竹庆寺。在顾颉刚先生的日记中,与李鉴明相关的简短记录共13 篇。1940 年7 月20 日的日记“改李鉴铭康游随笔”中首次提到李鉴明;1940 年11 月2 日,提到“看李鉴铭《我入西康》”;1941 年3 月31 日的日记中有“康定集义里宝号杨益义先生转李鉴铭”;1943 年12 月31 日的日记中提到“西康德格竹菁寺雪山精舍甲工呷转李鉴铭”;1940 年12 月31 日的日记中,顾颉刚先生将李鉴明与费孝通、李安宅等一同列为“边疆工作可用人才”。 顾颉刚先生以神话传说等民俗学知识论证古史,自成“古史辨派”,其最基本的理论思想为“层累说”,即“层累地造成中国古史观”。他论证了中国三皇五帝中的禹最初为人还是神的问题,创制了历史演进的理论方法。《格萨尔》史诗中格萨尔这个人物形象便是层累递进而形成的。以历史真实为基础而发展的史诗,其人物形象是在实有的原型基础上丰富发展起来的,格萨尔便是以“林葱土司家族先祖”这样一个不确指的人物原型,层累递进而形成的“箭垛式的人物”。“箭垛式的人物”是胡适先生独创的名词,胡适先生作为新文化运动时期疑古思潮的提倡者,是“古史辨派”的引路人。作为顾颉刚先生的老师,胡适对其在学术上的影响不可忽视,顾颉刚先生的“层累说”正是受胡适先生的诸多思想诱发而形成的。“箭垛式人物”与“层累说”有异曲同工之妙。《格萨尔》学界的许多学者把格萨尔原型具体到藏王赤松德赞、唃斯啰等某一个历史人物,实际上反映出在历史长河中,这些民族英雄人物的丰功伟绩逐步被演唱艺人整合到了史诗人物格萨尔的形象上这一点。作为民间文学的《格萨尔》史诗,其重要特征是口头性和变异性,这也是民间文学的生命力之所在。经过近千年的历史演变,时代越长,格萨尔形象越放大,藏族民间说唱艺人口中的格萨尔已然成为藏民族的伟大英雄。综上可知,虽然顾颉刚先生派李鉴明到康地考察,任乃强先生又通过李鉴明获得了很多重要资料,但是顾颉刚先生并没有直接接触到活形态的《格萨尔》史诗。顾颉刚先生“层累说”研究始于典籍,忽略了口头传承形态,《格萨尔》的口头形态正是对“层累说”的补充。 《格萨尔》的口头形态对“层累说”的补充  《格萨尔》史诗的传唱曲调、口头程式、即时演唱是对“层累说”忽略口头原始形态的补充,这些恰是“层累说”典籍研究的局限。史诗研究倡导“回到声音”,美国人类学家丹尼斯·泰德洛克曾提出:“口头诗歌始于声音,口头诗学回到声音。”在活态传承中,曲调是不可忽视的重要因素,《格萨尔》曲调丰富多变,有杀敌威猛调、琵琶妙音调、雄狮威猛调、威震大众调等等。演唱艺人借助曲调、语气的变化来传唱史诗,有利于塑造史诗人物的性格,并使情节更加生动有趣。 对史诗活态传承的关注是解决史诗创作问题的关键。“人类的知识传承主要有口头传承和书面传承两种形式,而口头传承的历史要长得多。对一些民族而言,历史记忆、知识体系、信仰传承、文艺创造等大都保存在口头传承之中。可以说,文化既保存在文字之中,也保存在口头上。”《格萨尔》艺人唱词的韵文首句和结尾部分的“阿拉拉毛唱阿拉,塔拉拉毛唱塔拉”,“若不知道这地方,……”,“若不认识我是谁,……”,“我有话说请听好,……”,“……请把这话记在心”,“听懂歌儿是悦耳语,听不懂再不做解释”等等几乎都高度重复,这些重复的部分组成了史诗的固定程式。“阿拉拉毛唱阿拉,塔拉拉毛唱塔拉”是演唱《格萨尔》的标志性的衬词,具有呼喊吸引的作用。“若不知道这地方,……”,“若不认识我是谁,……”,“我有话说请听好,……”,则引出要介绍的人或物以及要说的话,是具有实际内容的演唱部分。“……请把这话记在心”,“听懂歌儿是悦耳语,听不懂再不做解释”是唱词的结束语,紧接着便是散文叙述部分。在固定程式里,相同意思的唱词可以替换重组。如在介绍人物的唱词中,固定程式一般为“我是+修饰词+名字”或“修饰词+名字+就是我”,遵照这一程式,修饰词与人物名字部分一对一或者多对一自由组合,譬如艺人演唱《格萨尔》会出现“神子角如”、“神子格萨尔”、“雄狮大王格萨尔”、“格萨尔男神和战神”等多种形式。《格萨尔》史诗中对格萨尔的各种修饰词和称谓见右侧表格。 《格萨尔》演唱艺人在讲述或说唱史诗的过程中,创编、传播和接受在同一媒介生态环境内发生。演唱艺人即兴演唱时的自由发挥,使得史诗传唱绵延不绝。面对面的演唱空间中听众的情绪、反应也会对史诗说唱艺人产生影响,正如《格萨尔》说唱艺人次仁占堆所言:听众越多,故事神则降得越快,自己也会唱得更好。在巴尔蒂斯坦,在演唱艺人讲述《格萨尔》的过程中,“听众则不时发出‘是,是啊!’或‘真主保佑你长寿’等赞叹声,以表示对讲述者的鼓励”。艺人和听众依靠脑、口、耳传播的能动性和流动性使得不同的艺人对于史诗的诠释不同,呈现出差异性特征。每一次演唱都是一次创编,由此产生具有差别性的即时衍化性创造。民族性、地域性以及艺人演唱的即时性,使史诗产生了大量的异文。如巴尔蒂斯坦地区的《格萨尔》史诗就渗入了波斯语和乌尔都语等非巴尔蒂语(非藏语),也出现了雄狮大王格萨尔甚至被蓝水湖国的两兄弟缝在马皮里扔在水磨下的情节。可见,异文的产生是口头活态史诗的特点,也是史诗传承的另类形态。而顾颉刚先生的研究始于典籍,他研究《孟姜女的传说》是从《左传》寻起,在断编残简中探讨传说之演进,忽略了口传阶段的历史神话化过程。在无文字时期,不能因为没有文字记录就否认历史的存在,口头流传的史诗则成为历史空白的补充。 《格萨尔》的结构形态对“层累说”的补充 《格萨尔》史诗之所以卷帙浩繁,是与其结构特点息息相关的。史诗结构具有很强的开放性和包容性,《格萨尔》基于藏族传统文化立场,不断创作和吸收口头叙事文类,形成为今天的壮观画卷。顾颉刚先生解释“层累说”:“第一,‘时代愈后,传说的古史期愈长’;第二,‘时代愈后,传说中的中心人物愈放愈大’;第三,我们在这上,即不能知道某一事件的真确的状况,但可以知道某一事件在传说中的最早的状况。”也就是说,越后发现的人物在古史中排序越靠前,不断取代排名第一的人物而成为新的原初始祖。可见,“层累说”显示的是一源一线,而《格萨尔》史诗则呈现一源四射型结构。 《格萨尔》的一源四射型结构在《格萨尔》版本上的体现较为明显。《格萨尔》诗行长、部数多、版本复杂,曼秀·仁青道吉老师根据史诗的情节发展对版本进行过精细爬梳。我们经过对《格萨尔》的版本排序、对比的梳理,发现“层累说”是时间长度上的延伸,而《格萨尔》版本是宽度和厚度上的拓展与丰富。 顾颉刚先生梳理出的中国古史中盘古、尧、舜、禹等顺序,是从禹、尧、舜、盘古等的传说顺序倒推而来的,传说与古史的顺序相反。时代愈后发现的形象,在古史的时代中排序愈早,古史期源头时代愈早。观察《格萨尔》版本时间发现,版本时间先后大都与情节发展顺序总体一致。但是,也存在版本时间与情节发展顺序脱节的现象,有些时间越后的版本在情节发展中越靠前,如上页表中标* 的部分就较为明显。按照《格萨尔》史诗“前三部、中五部、十八大宗、降魔四部、后三部”的既有顺序,1992 年出版的《丹玛青稞宗》在情节发展上仅次于“前三部”,居于“中五部”之首;1992 年的《蒙古马宗》也在“十八大宗”情节中占据靠前的位置;2002 年的《马拉雅药宗》、2006 年的《尼婆逻绵羊宗》和2009年的《天竺佛法宗》版本时间虽然较晚,但在情节发展上先于上世纪80 年代左右的“降魔四部”和“后三部”。可见,每一个版本都是在《格萨尔》史诗情节发展这一纵向树干上延伸出来的枝条,丰富发展了《格萨尔》史诗的情节。“从纯粹的无文字社会的文学传播形态,到文字在世界各地被发明和使用之后,不同的文明传统先后以各种方式进入口头传承与书面写作并行阶段,在这个阶段里,我们可以看到大量彼此互相渗透的现象。”从整部史诗形成的过程来看,《格萨尔》史诗经历了内在逻辑性、系列化的延异过程。 综上所述,《格萨尔》史诗巨制鸿篇,非一人一时而成。史诗人物形象格萨尔是在“林葱土司家族祖先”这个不确指的原型基础上,综合历史上各藏王、各英雄的事迹,层累递进形成的箭垛式人物。顾颉刚先生提出“层累地造成中国古史观”,在古史研究上卓有成就,但是存在忽略口头原始形态的缺憾。活态传承的《格萨尔》史诗在形成过程中的口头流传形态和一源四射型的结构形态,则是对顾颉刚先生“层累说”的一种有力补充。 参考文献: [1] 甘肃省《格萨尔》工作领导小组办公室.西北民族学院《格萨尔》研究所编纂.格萨尔文库(第一卷)[M].兰州:甘肃民族出版社,1996. [2] 顾颉刚.顾颉刚日记[M].台北:联经出版事业公司,2007. [3] 顾颉刚.古史辨[M].上海:上海古籍出版社,1982. [4] [美]约翰·迈尔斯·弗里.口头诗学:帕里—洛德理论[M].朝戈金译.北京:社会科学文献出版社,2000. [5] [美]阿尔伯特·贝茨·洛德.故事的歌手[M].尹虎彬译.北京:中华书局,2004. [6] 扎西东珠,王兴先.《格萨尔》学史稿[M].兰州:甘肃民族出版社,2002. [7] 王兴先.《格萨尔》论要[M].兰州:甘肃民族出版社,1991. [8] [巴基斯坦]穆罕默德·尤素夫·侯赛因阿巴迪,穆罕默德·哈录·哈斯拉特.巴尔蒂斯坦(小西藏)的历史与文化[M].陆水林译.北京:中国藏学出版社,2011. [9] 任新建.康巴历史与文化[M].成都:巴蜀书社,2012. [10] 才让.吐蕃史稿[M].北京:人民出版社,2010. [11] 赵秉理.格萨尔学集成[C].兰州:甘肃民族出版社,1990. [12] 陈勇.民国史家与史学[C].上海:上海大学出版社,2014. [13] 曹顺庆.中外文化与文论(第31 辑)[C].成都:四川出版社,2015. [14] 刘锡诚.顾颉刚与“古史辨”神话学[J].长江大学学报,2006,(4). [15] 王沂暖.藏族史诗《格萨尔王传》[J].中央民族学院学报,1983,(1). [16] 阿旺·佘万治《. 朗氏家族史灵犀宝卷》与《格萨尔》[J].西南民族学院学报(哲学社会科学版),1985(, 3). [17] 朝戈金“. 回到声音”的口头诗学:以口头史诗的文本研究为起点[J].西北民族研究,2014,(2). [18] 杨恩洪.略论《格萨尔王传》的流布[J].民族文学研究,1989,(5). [19] 任新建.康藏研究社介绍[J].中国藏学,1996,(3). [20] 曼秀·仁青道吉.《格萨尔》十八大宗概况梳理[N].中国社会科学报,2015-05-04(A08). [21] 朝戈金.重视我们的口头传承[N].人民日报,2016-03-21(007). [22] 杨恩洪.英雄史诗《格萨尔王传》[N].中国社会科学院院报,2007-10-30(006). 作者简介:伦珠旺姆,西北民族大学格萨尔研究院教授。 胡学炜,西北民族大学文学院民族文学专业硕士研究生。 文本原载《西北民族研究》2017年第一期(总第92期)民间文化与民俗学栏目。原文有大量注释,此处省略,如有需要参见期刊纸质版或知网电子版。 (责任编辑:admin) |