|

http://www.cssn.cn/zx/zx_gjzh/zhnew/201806/t20180622_4375130.shtml

《莫友芝全集》 本网记者/曾江摄

中国社会科学院文学研究所编审、《文学遗产》副主编张剑 (张剑供图)

位于遵义柏香村的莫友芝墓已被列入贵州省文物保护单位 本网记者/曾江摄

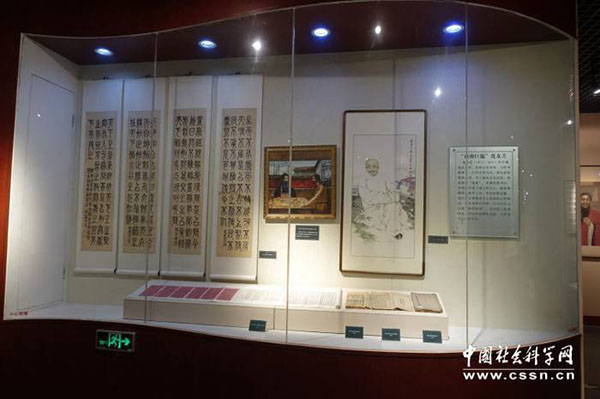

贵州省博物馆展出的莫友芝书法作品 本网记者/曾江摄

遵义市博物馆对莫友芝其人其学的介绍 本网记者/曾江摄

“西南巨儒”莫友芝是清代重要的学者、诗人、书法家、史学家,是一位具有多方面重要成就的晚清文人。中国社会科学院文学研究所编审、《文学遗产》副主编张剑近十余年来持续致力整理和研究莫友芝著作,陆续推出《郘亭书画经眼录》《莫友芝年谱长编》《莫友芝诗文集》《莫友芝日记》等一系列著作,共同主编《莫友芝文学及文献学研究》等。由张剑、张燕婴点校的《莫友芝全集》2017年由中华书局出版,为相关领域研究提供了丰富重要的材料,莫氏研究大有可为。

中国社会科学网近年注意梳理全国各地域的学术史及学术人物相关材料,其间逐渐了解到清末民国时期贵州遵义乐安江畔的文人学者群体及其成就。2017年年中喜闻《莫友芝全集》出版,2017年底我们到文学研究所拜访张剑编审,介绍了我们的计划。张剑老师学问笃实而为人亲和,向我们简要介绍了《全集》情况,并赐阅相关研究专著。当得知我们准备到贵州实地考察,他还向我们推荐了在文学研究所访学的贵州学者以提供协助。在《文学遗产》编辑部办公室,我们翻阅《莫友芝全集》,大致了解《全集》的分量以及装帧风格等。关于《莫友芝全集》第一卷正文前的图版也翻阅请教,如莫友芝《韵学源流》稿本、郑珍画作《影山草堂图》等都让人印象深刻。

黎庶昌在《莫征君别传》写道,莫友芝其人默然湛深,笃治许、郑之学,为整理乡邦文献,“君生平志存文献,思为《黔志》一书,润色边裔。道光中,与子尹同撰《遵义府志》,博采汉唐以来图书地志、荒经野史,披榛剔陋,援证精确,体例矜严,成书四十八卷。时论以配《水经注》《华阳国志》。又辑明代黔人诗歌,因事存人,因人考事,翔实典要,为《黔诗纪略》三十三卷。贵州文献始烂然可述。”张剑等学者整理莫氏著作也可谓博采、披榛、精确、矜严,使莫氏相关文献灿然可述,堪称莫氏研究功臣。

2018年春末夏初,我们专程赴贵州深入考察,拜谒沙滩莫友芝墓、遵义郑莫祠等地,查阅相关论著,对莫友芝其人其学有了粗浅的了解。在此基础上,近日我们就莫友芝著作整理与研究相关问题采访请教了张剑编审。

中国社会科学网:张剑老师,您好!前阵我们去了贵州,专程赴遵义沙滩一带考察并拜谒了郑珍、莫友芝、黎庶昌三贤墓,乐安江畔的沙滩的确是一个美丽的山乡田园,让人印象很深。请问您对遵义沙滩有何印象?

张剑:贵州我虽去过三四次,但沙滩只在十几年前去过一次,印象中山青水秀,人文气氛也较浓郁;可惜由于日程安排较紧,像郑珍和莫友芝诗中写到过的许多当地风景都没能考察和领略,留下了不少遗憾,希望以后会有机会弥补。

中国社会科学网:10年前的2008年,《莫友芝年谱长编》出版,近10年后,《莫友芝全集》2017年在中华书局出版,引起学界关注。请您回忆下最初是如何开始关注莫友芝家族文献并开始研究莫友芝的?

张剑:研究莫友芝的机缘相当偶然,但也算是我硕博士阶段研究领域的一个自然延伸。我硕士阶段师从董乃斌先生治唐代文学,学位论文是《20世纪李贺研究述论》(1998);博士阶段师从陶文鹏先生,学位论文是《宋代晁氏家族与文学》(2004)。之所以由唐入宋,虽然与董师主业治唐、陶师主业治宋不无关系,但主要还是基于个人性格和趣味(董、陶二师对学生都很宽容)。说实话,我对哲学家和理论思辨型的学者充满敬畏,硕士阶段也半懂不懂地买过和阅读过许多哲学名著,但自知在这个方面是个短板,没有什么发展前途。因为我个性尚实,喜欢具体的、证据确然式的研究。宋代较之唐代,史料虽然远为丰富,但只是相对而言,许多细节和过程仍不清晰,因此产生了到宋代之后去看看的念头。

2005年,文学所与遵义市政府商定于次年联办“纪念郑珍诞辰200周年暨遵义沙滩文化(国际)学术研讨会”,我作为参会人员之一,需要提交论文,就到文学所图书馆查阅有关郑、莫、黎三家的资料,惊喜发现那里居然藏有十几种莫友芝本人的手稿,包括外界认为已经失传的《郘亭书画经眼录》和部分《郘亭日记》等,还有一种莫友芝曾孙女莫珠姝工笔抄录的《影山草堂学吟稿》,所收391首诗绝大多数不见于印本《郘亭诗钞》《郘亭遗诗》。这次的大发现可谓我研究莫氏的一大机缘,之后愈发不可收拾,陆续在中国台湾、北京、上海、南京、贵阳等地发掘出上百种的莫氏稿、钞本。但限于当时条件和规定,很多材料不能复制,只允许抄录和摘录,尚不具备编纂全集的条件,于是就先将《郘亭书画经眼录》(2008)、《莫友芝诗文集》(2009)整理出来,同时编纂了一本《莫友芝年谱长编》(2008),将所发现的材料及时公布出来供学界利用。《长编》虽然为推广莫友芝研究起到了一定作用,但仓促编成,疏漏很多,这既由于我的学殖不厚,也由于我做事急于求成的性格,现在看来是一个教训,需要不断惕厉自警。

中国社会科学网:请您介绍下《莫友芝全集》的整理过程,在这一学术工作过程中,有哪些难忘的人和事?

张剑:随着莫氏资料的不断发现,最重要的是我通过学界师友的帮助,将绝大多数的重要资料陆续复制回来,《莫友芝全集》的整理也提上议事日程。整理工作邀请国家图书馆的张燕婴博士参与进来。她是金开诚先生的关门弟子,治学谨严,在学界素有声誉,《全集》的前两册基本上是由她完成的。整理过程中的甘苦自知,难与人俱言,但最想表达的有几点:

一是我曾统计在整理《全集》过程中,给予过相关帮助的师友人数,居然有七八十位,如果没有他们的鼎力支持,这项工作根本无法完成。有意思的是,有些师友至今尚缘悭一面,如贵州师范大学的吴鹏先生,给过我很多无私的帮助,我们之间也有过不少电话、微信或邮件往来,甚至《全集》中《郘亭印存》的整理说明都由他撰写,但至今尚未见到。其他各位师友我虽然无法在这里一一列举,但他们的名字已深深铭记在我心中。

二是《全集》的整理,调查或使用过的莫氏稿、钞、印本超过百种,虽然仍有不尽如人意之处,但确实用了“洪荒之力”,整体上应该达到了目前所能达到的“最全”。而且每种莫氏著述,我们都尽量将各种版本搜罗齐备,弄清其版本源流以便择善而从,有时会有很重要的发现。如莫氏的名著《郘亭知见传本书目》,原以为同治十二年莫绳孙的抄本已算最早的版本,没想到后来在上海图书馆发现了莫友芝的手笺本,又结合其日记、书信,终于弄清了该书的真相。原来莫友芝在同治六年十二月中旬至同治七年二月初,曾将邵懿辰、张金吾、阮元、于敏中、彭元瑞、钱曾等人的著述摘录于《钦定四库全书简明目录》之上,间杂以己见,其本人并无意成书,后来莫绳孙将其录出编为十六卷,始得传世,但隐瞒了该书主体部分是过录邵懿辰等人著述的事实。这种爬梳和发现,不仅极大满足了我追求细节和过程的欲望,而且提升了相关研究的高度和深度。我撰写的论文《〈郘亭知见传本书目〉真相发覆》(《文献》2015年第1期)至今都还敝帚自珍。

三是我们不惜多费周折,也要尽量保证学术的规范性。虽然通过各种方法,我们获取了大量资料的复制件,但未经收藏单位书面或口头同意,我们对任何一种资料都不敢全部影印。其中《郘亭印存》是由几个本子凑成的“百衲本”,《郘亭校碑记》的影印则征得了国家图书馆的同意。

中国社会科学网:《莫友芝全集》12巨册,几乎收录莫氏除《遵义府志》以外的所有存世著述,有资料称“不遗片纸”。从您的治学旨趣而言,对《全集》中哪些著作特别感兴趣?

张剑:多谢您的褒扬,但“不遗片纸”是绝不敢当的。《莫友芝全集》出版后,又承友朋赐示过几封莫氏佚札,再如国家图书馆藏蒋敦复《万言书一卷啸古堂文钞一卷》稿本中,亦发现《全集》失收的一则莫跋。如果将来能够累积到一定数量,可以考虑再出一本“补编”。

就我个人趣味而言,我对《全集》中能见作者性情的日记、书札特别感兴趣。因为古人没有我们今天可以保存音声图像的技术,想要获取他私人化的诉说和真实的想法,从其日记和书信中寻找无疑是理想的选择。日记是自我倾诉式的,而书札则是交流互动式的,有时蕴含的信息更为丰富。

中国社会科学网:您在刊物上曾主持莫友芝研究专题“走进‘西南巨儒’的心灵世界”。根据对《莫友芝全集》的了解,您觉得当前学界还可以从哪些方面拓展莫友芝研究?

张剑:莫友芝集诗人、学者、书法家、史学家于一身,以往学界对其的研究多集中于学者的一面,其中又偏重于版本目录学,这显然是不够的。我觉得莫友芝在文学、史学和艺术方面的成就都值得大力开拓。以文学而论,《全集》收诗近1500首,词150阕,文20卷,较印本都有巨量的增补,显然大有可为。

中国社会科学网:前人称赞莫友芝诗为“学人之诗”。您对此是怎么看的。

张剑:所谓“学人之诗”及其特点,宋代已有论及。如南宋张栻就云:“学者诗,读着似质,却有无限滋味,涵泳愈久,愈觉深长”(盛如梓《庶斋老学丛谈》)。严羽《沧浪诗话》批评宋诗“以文字为诗,以议论为诗,以才学为诗”,也常被看做对“学人之诗”的总结。但“学人之诗”的正式提出,还是到了清代,清初方贞观在其《辍锻录》中明确说:“有诗人之诗,有学人之诗,有才人之诗。”(有关三者的区分,可参看李金松《诗人之诗、才人之诗与学人之诗划分及其诗学意义》一文,《文学遗产》2015年第1期)方贞观还认为学人之诗的优长在于“博闻强识,好学深思”,短处在资书以为诗,挣脱不开学问的束缚。

莫友芝腹笥甚厚,常以考据学问入诗,《芦酒》、《哭杜杏东及其子云木三首》后皆附以一二千字的考证文字,因此才被陈衍称为“学人之诗”(《石遗室诗话》卷二十八)。但陈衍这句话并不是完全的褒义,陈衍实际推崇的是“学人之诗”与“诗人之诗”的结合,也就是学力与性情的融合。

中国社会科学网:有一关于《韵学源流》的具体问题,看到《莫友芝全集》第一册插图有我国台湾学术机构藏稿本《韵学源流》。以前殷孟伦、陈振寰等学者有不同看法、各有论述。你们在《〈韵学源流〉作者考实》一文中据此稿本,以莫友芝为“编著者”更为妥帖。不知道在《全集》中是怎么处理《韵学源流》的。

张剑:多谢您关注到这篇文章,文章虽短,但我觉得把问题基本说清楚了。《韵学源流》收入了《莫友芝全集》第一册,“整理说明”即由《〈韵学源流〉作者考实》一文改写而成,认为莫友芝是《韵学源流》的编著者。

对于该书的评价,我很服膺陈振寰先生在《韵学源流注评》中的说法,概括起来有三点:“它是第一部‘理明事简’的汉语音韵学史……对普及音韵和音韵学史知识,起到了积极作用。”“它最先明确地分古韵研究、今韵研究、反切研究三方面阐述韵学史,对后世音韵学和音韵史的编撰,有一定的影响。”“它在不少地方以提炼旧说和综合评点的方式,提出了自己较有价值的见解。”陈先生的著述功力深湛,评介公允,我这里就不饶舌了。

中国社会科学网:您一直致力于研究家族文学,与您研究的其他家族相比(如宋代澶州晁氏,常熟翁氏、杨氏等),贵州莫氏家族与中原和江南这些家族相比有哪些特点?

张剑:严格来讲,郑、莫、黎三家的政治影响都无法与宋代澶州晁氏,常熟翁氏、杨氏相比,特别是晁、翁两家,世代簪缨,科甲鼎盛,有不少族人进入朝廷中枢机构任职,是典型的全国性望族。而郑、莫、黎三家,中过进士的寥寥无几,郑家一个都没有,莫家仅有莫与俦一人,黎家稍多,也只有两位,因此从政治上来说,郑、莫、黎三家属于地方性望族。

但是,如果从文化层面看,以郑珍、莫友芝、黎庶昌为代表的三家文化,其贡献和影响却是全国性的,也许这正是文化的魅力吧。随着《郑珍全集》《黎庶昌全集》《莫友芝全集》的陆续出版,我想人们对这三个家族的研究会更加深入,对其文化价值的揭示也将更加全面。

中国社会科学网:今后您在莫氏家族文献整理研究方面是否有新计划?

张剑:我觉得探骊已经得珠,短期内恐怕不会再就莫氏家族文献整理投入精力了。不过,这个家族还有不少东西值得整理,如莫绳孙的日记和书札,虽然他位卑学浅,但如果没有他的精心保存和整理,莫友芝的许多著述恐怕早已散佚,莫绳孙书札和日记中的许多记载,对于研究莫友芝是很有帮助的。而且,风尘小吏的一生,不是更有基层官员生态的代表性吗?

中国社会科学网:前面您提到2006年中国社科院文学所与遵义合办的纪念郑珍诞辰200周年暨遵义沙滩文化(国际)学术研讨会。据您所知,近年来文学所其他学者有什么相关的研究。

张剑:文学所老一代学者中,我知道与贵州联系密切的有两位。一位是我的博士生导师陶文鹏先生,他虽是广西南宁人,但在遵义工作和生活过多年,对那里的风土人情非常熟悉,在贵州有一大批友好;另一位是我的师叔刘扬忠先生,他是贵州大方人,毕节女词人周婉如即是他的外高祖母,刘先生还列过一份贵州词人群体的研究名单,呼吁专家学者投身到贵州文学与文化研究中,他对贵州的感情之深无须多言。文学所新一代学者中,除了我和郑永晓兄写过有关莫友芝的文章,似乎杨早兄2016年也受邀到遵义演讲过一次《遵义在近代中国文化中的三次闪亮》,内容较多涉及了郑、莫、黎,其他则未有耳闻。

中国社会科学网:对于贵州继续深入研究莫友芝,以及在地方发展中合理利用“沙滩文化”提高知名度、扩大影响有什么建议?

张剑:“沙滩文化”这个名称,凡使用者均承认源自20世纪40年代张其昀先生修纂的《遵义新志》,该书第十一章“历史地理”将遵义二千余年的发展历史分为九个时期,第八期即为“沙滩期”,并认为“沙滩不特为播东名胜,有清中叶曾为一全国知名之文化区”。但有意思的是,张其昀先生的“沙滩期”只是一个历史分期,大约是指乾隆后至咸丰九年遵义新城落成这一时间段;而当张其昀先生将“沙滩”视为“全国知名之文化区”时,亦是限定于“清中叶”。这与后来学者对“沙滩文化”的概括有很大的出入。比如黄万机先生认为“沙滩文化”是指清代后期至民国初年出现在贵州遵义县东乡沙滩村落的地域性文化。黎铎先生认为沙滩文化的时段从明末直至1949年,空间则至少包括今天遵义市两城区、遵义县、绥阳县、桐梓县的黔北核心区域。

我曾请教过黎铎先生,他说“沙滩文化”一词的发明人应是陈福桐,陈在1982年发表的《别有天地在沙滩》一文中,首次使用了这四个字;1986年黄万机先生出版《沙滩文化志》一书,进一步明确了“沙滩文化”的概念。黄先生是我尊敬的前辈学者,黎先生则是我的朋友。虽有论著致力推广“沙滩文化”这一概念,但就我个人而言,总觉得接受起来有些别扭。一是这个名词已经较大程度脱离了《遵义新志》的历史语境,在学理上不容易说得圆通;二是“沙滩”对于贵州学者接受起来可能比较自然,但对于贵州以外的人则易引起误解,因为它总让人第一时间联想起海边的“沙滩”,从而遮蔽和消解了“沙滩文化”的特指性;从广告心理学上讲,品牌命名也以不用“通俗词”为佳。我个人觉得,既然所有使用“沙滩文化”的学者都承认郑、莫、黎三家是其核心和代表,那么直接用“郑、莫、黎”不也可以吗?如果要讨论某时期的遵义区域文化,就直接用“乾嘉时期遵义文化”“道咸同光时期遵义文化”等不是更准确吗?

至于如何更好地扩大遵义的人文影响力,我想只有站在贵州之外甚至站在全国的高度想问题,才能够真正引起对该区域文化的全国性关注。如果仅仅由当地学者“分蛋糕”,就很难形成全国和国际影响。这就需要当地主管部门敞开胸怀,积极聘请全国知名学者参与到该区域的文化研究和宣传中来。比如我的一个朋友易闻晓教授,对郑、莫、黎都有很深入的研究,他是全国有名的赋家,也是名学者,由他创作的《海口赋》把海南写得气象万千,读后令人神往不已,很好地宣传了当地文化。如果他能为遵义创作一篇《播州赋》或《黔中三先生赋》,一定会“播”在人口,效果可能胜过开一场过眼云烟的纪念会。

当然,遵义在推广区域文化上已经做得相当好,不仅舍得投入,最近还注意建立与全国文化界的联系,他们策划的大型《遵义丛书》即将由国家图书馆和上海古籍出版社推出,这是一项文化上的盛举。

中国社会科学网:在这里请您拨冗介绍下当前在推进的其他学术工作?

张剑:我目前主要从事的学术工作有三项:

一是与徐雁平兄、彭国忠兄齐心协力,编好“中国近现代稀见史料丛刊”,这是我们与江苏凤凰出版社合作的大型文献丛书,以日记、书札整理为主,每年一辑,计划出10辑,前4辑收书45部(73种),已顺利出版,第5辑也即将面世;在此基础上,我可能会申报一项“中国近代日记文献叙录、整理与研究”的课题。

二是目前我承担有中国社会科学院重大项目子课题“宋代文艺思想史”,以此为契机,我想深入考察两宋士大夫的精神发展史,将政治史、文学史和思想史绾合起来,去看看会有什么样的效果。

三是杜桂萍教授主持的国家社科基金重大项目“清代诗人别集丛刊”,我负责的是晚清部分,除了督促课题组其他成员完成任务,我也计划将彭蕴章集整理出来,彭氏是苏州大望族,彭蕴章是与翁心存同时代的内阁大学士,这个家族及其本人绝对值得关注。

(责任编辑:admin) |