|

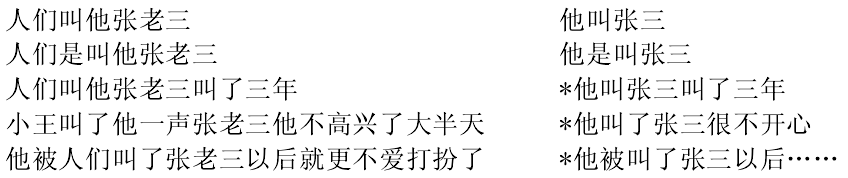

三 3.1 以上关于称呼义“叫(做)”的历史考察,既没看到平行于英语 They call me John → I am called John 的“人叫我(做)张三 → 我被叫(做)张三”过程,也没有看到从“人叫我(做)张三”逐渐发展出“我叫(做)张三”的过程。 就现代汉语的事实看,后者不仅看不出变换关系,其语义选择也有明显区别: (22)?人们叫他张三 他叫张三 (23)人们叫他张老三 ?他叫张老三 (24)人们叫他老张 *他叫老张 (25)人们叫他老三 *他叫老三 据此可以相信,“他叫张三”应该是独立发展出来的说法。发展的条件就是汉语固有的话题结构。通过以上对历史材料的简单考察,我们看到的事实是,以如下四个句子为代表的结构类型都是为汉语话题结构所允许的句式: (26)村里人叫哥哥张老三。 (27)哥哥,村里人叫他张老三。 (28)哥哥叫张三。 (29)哥哥名字叫张三。 这几种句式各有各的表达内容和语域倾向,也各有各的发生历程。不管出现先后,都完全可以是独立发展的。“叫(做)”的个案考察表明,所谓的“常规”语义方向的句式和所谓的“变式”在历史上几乎是同时出现的。原因就在于,汉语的基本句法格局就是话题句,有没有论元关系的话题句一样正常。“叫(做)”句式从一产生,就同时选择了命名者做话题和被命名者做话题的两种格式。 3.2 两个句式还有进一步认识的价值。我们觉得,赵元任(1968)否定了“他叫张三”是来自被动化的语法变化,这个看法是有其深刻的理论背景的。赵先生强调类系词的“叫”字“方向既不向内也不向外,差不多是中性”,目的就是让人们分清有方向性的“叫”和没有方向性的“叫”并重视后者。与此同时,赵元任(1968)对汉语的谓语分类提出了一个全新的分类法:对比性谓语、肯定性谓语和叙述性谓语。在我们看来,“[他]叫张三”只能做肯定性的谓语,不能做叙述性的谓语;而“[人们]叫他张老三”既可以做肯定性谓语,也可以在一定程度上实现叙述性。这可以从以下对比显示出来:  (责任编辑:admin) |