|

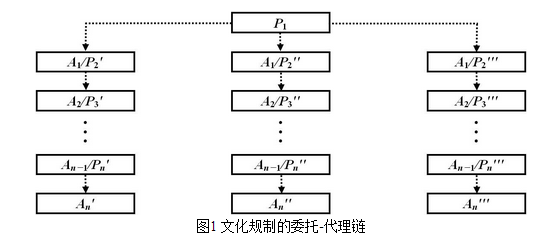

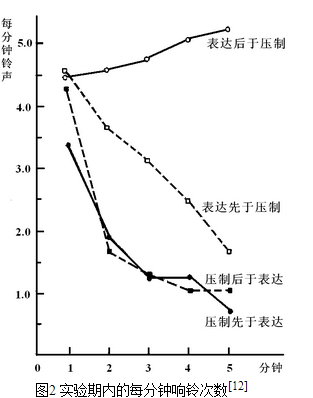

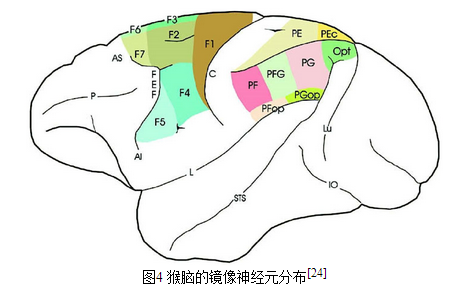

摘要:文化规制之所以会失灵,主要有三方面的原因:从规制者的角度来看,规制者与生俱来的自利之心会影响文化规制的实际效果。从被规制者的角度来看,被规制者既拥有自觉能动性,也具有难以自控性。从规制客体的角度来看,作为文化传播基本单位的模因具有极强的播化能力与濡化能力。面对生命力极旺和传播力极强的模因,文化规制在技术上是防不胜防和难以奏效的。 关键词:文化规制;规制失灵;文化播化;文化濡化 文化规制并非万能的,在很多时候其实作用甚微,甚至会产生严重的反弹放大效应。因此,文化规制在很多时候都不容易真正实现预期的效果。这就是文化规制的悖反效应,即未得到被规制者内心认同的文化规制,从短期来看,通常很难真正奏效;从长期来看,往往适得其反的现象。而且,规制越是严苛,反弹力度越大。那么,文化规制为何会失灵呢?概而言之,主要有三方面的原因。 一、规制者的自利之心 从规制者的角度来看,规制者与生俱来的自利之心会影响文化规制的实际效果。对于规制者来说,他们对待文化规制工作的态度可能千差万别,既可能兢兢业业,也可能尽职尽责,还可能敷衍塞责。从委托-代理的视角来看,文化规制的委托-代理链不仅很长,而且复杂(见图1)。在图1中,P表示委托人(principal),而A表示代理人(agent)。1,2,3,…,n-1,n则分别表示文化规制的委托-代理链上的不同层级。例如,P2'表示第一条委托-代理链上的第二级委托人,A1'表示第一条委托-代理链上的第一级代理人。由于处于中间层级的代理人还同时扮演着下一级代理人的委托人的角色,因此,除初始委托人(最高政治领袖)和最终代理人(最基层规制者)外的每一个局内人都同时扮演着委托人和代理人的双重角色。换句话说,除初始委托人和最终代理人外的每一个局内人都同时具有其上游委托人的代理人和其下游代理人的委托人的双重身份。不仅如此,文化规制的委托-代理链并非一条,而是多条,因此,在文化规制实践中,很难完全避免文化规制权的交叉和冲突问题。  由于文化规制权的交叉,文化规制自然变得复杂。以一些苏联作家共同撰写的《梅特罗波利文摘》一书为例。莫斯科作家协会旗帜鲜明地反对出版该书。在莫斯科作家协会书记处的扩大会议上,以第一书记库兹涅佐夫(Kuznetsov)为首的与会者认为,该书的文学性不强,没有出版的必要。一些与会者还认为,该书中有一些“反苏”的成分,要求对这些作家进行严肃处理。但在这次会议之前,克格勃莫斯科分局实际上已经决定同意出版该书了。他们的意见是,虽然该书算不上爱国主义著作,但也没有什么十分严重的问题。一时间,围绕着《梅特罗波利文摘》的辩论闹得沸沸扬扬。苏联作家协会主席马尔可夫(Markov)也意识到了问题的严重性,因为对这些作家的处理可能导致作家协会的分裂。此后,苏联国家安全委员会第一副主席博布科夫(Bobkov)、苏联作家协会主席马尔可夫和莫斯科作家协会第一书记库兹涅佐夫经讨论得出的意见是“希望不要激起众怒,还是出版这个集子”。然而,莫斯科作家协会理事会的秘书处最终却决定封杀《梅特罗波利文摘》。为什么莫斯科作家协会和库兹涅佐夫敢于公然对抗苏联国家安全委员会和苏联作家协会的领导呢?因为苏共中央政治局委员兼莫斯科市委第一书记格里申(Grishin)有这样的要求[1]。从这个案例中,我们不难看出文化规制实践的复杂性。一部书的出版与否,克格勃莫斯科分局和莫斯科作家协会的意见完全相左。前者同意出版,不认为有啥问题;后者反对出版,还要求惩罚作者。而在苏联国家安全委员会第一副主席、苏联作家协会主席和莫斯科作家协会第一书记经过协商达成同意出版的一致意见之后,又因为苏共莫斯科市委第一书记的一句话而被封杀。这说明:第一,文化规制存在令出多门的问题;第二,规制者的意见并不是铁板一块;第三,非规制者的意见也会影响规制。上述问题都可能导致文化规制的低效乃至失灵。 就文化规制者本身而言,一方面,文化规制者也是普通人,有着普通人的喜怒哀乐和缺点毛病。一些文化规制者甚至就是赫鲁晓夫所说的拍马谄媚者、盲目乐观者和弄虚作假者。他们“在工作中迟疑观望,谨小慎微,害怕一切新事物,瞻前顾后,做事缺少主动性。”[2]另一方面,文化规制者也有自己的立场和态度。事实上,“苏共中央的各部门的工作人员往往与他们的领导人的意见不同。”[3]虽然在日常工作中,他们不得不受到严格的纪律约束,但在有可能的情况下,他们还是会试图通过细致入微的工作潜移默化地影响政策的方向或者政策的执行。 当然,在文化规制的复杂委托-代理链上,什么样的代理人(文化规制者)都会有。一位苏联劳改营幸存者的受审经历就是十分典型的例子。他被关押在劳改营期间,一位克格勃的老上校总是对他讲,如果不是昏了头,他会有很好的工作,娶他的梦中情人,买套很好的公寓,等等。但这位身陷囹圄的年轻人却是“狂热的共青团员”,充满了对共产主义的憧憬。被老上校的话激怒了的他反驳道:“如果人人都只想自己的事业和物质上的成功,我们怎能建设真正的共产主义?”老上校生气地回答:“我还以为你很聪明!你是个白痴!”这确实是很有讽刺意味的事情。代表着共产主义意识形态和苏维埃政权的克格勃上校实际上“早就不再相信共产主义”,年轻的“持不同政见者”却是“更忠诚的共产主义信徒”[4]。 此外,文化规制者也有自己的“部门利益”。因为显而易见的是,“克格勃能提出的令人不安的证据越多,它就越有理由存在和坚持要求增加预算和人力。”[5]举例来说,根据已解密的克格勃文件,克格勃第五局在同人民劳动联盟等流亡组织的斗争过程中,就故意让它们长期保持半死不活的状态,而不是急于消灭它们。因为对手的存在可以使克格勃第五局有冠冕堂皇的理由得以扩张。对此,克格勃第五局的工作人员承认,克格勃第五局的编制之所以能够得以扩大,正是因为克格勃的谍报员使人民劳动联盟变为了影响力越来越大的组织。出于同人民劳动联盟斗争的需要,就必须不断加强克格勃的工作。事实上,如果在克格勃实力强大的年头能够狠狠打击人民劳动联盟的话,那么,只需一年时间就足可将它收拾了[6]。 二、被规制者的两重性 从被规制者的角度来看,被规制者既拥有自觉能动性,也具有难以自控性。举例来说,虽然苏联当局长期以来一直追求所谓的“意识形态的纯洁性”目标,但许多人不仅对政治漠不关心,而且私下讥讽当局的浮夸宣传。最能说明苏联人对当局态度的是这样一个手势:手放进口袋,紧握住拳头,“很不礼貌地用食指和中指夹住伸出的拇指”。这个手势的粗鲁含义是“他妈的”或者“我操你”。具体含义则要根据动作的强弱和当时的环境而定。耐人寻味的是,这个含有对抗之意的小动作是在裤子口袋里私下做的。“在口袋里”的意思当然是不能让人看见。于是,抗议藏进了口袋里:“内心要对抗的冲动,就被害怕的心理和迫使服从命令的压力所克服”[7]。 这就是人们在面对苏联当局的强制和暴力时表达愤懑和不满的一种典型方式:在无可奈何之时,表面上服服帖帖,实际上极为不满。对于拥有自觉能动性的被规制者,文化规制可不是那么简单的事情。正如曾任苏共中央委员的格奥尔吉·阿尔巴托夫(Georgy Arbatov)指出的那样,即使在最糟糕的停滞年代,新思想也没有被完全扼制住,并且开始在社会中发挥作用[8]。事实上,早在1960年代末,一些良知未泯灭,愿意冒风险,准备挨批评甚至挨整的人就不再对陈腐的教条顶礼膜拜,并在公开出版物上就某些问题发表更大胆和更现实的意见了[9]。 除此之外,文化规制的复杂性以及文化规制之所以会失灵,还在于被规制者所具有的难以自控性。因为被规制者是活生生的个体或者由个体构成的群体,而人又极其复杂,复杂到有时候即使是自己都控制不了自己。关于思想压制的著名心理学实验——“白熊实验”就是极具说服力的证据。1987年,丹尼尔·韦格纳(Daniel Wegner)等人从美国三一大学(Trinity University)找来了由14位男生和20位女生组成的34位大学生志愿者,并将这些被试随机分为两个小组。研究者要求第一组的被试在头脑中尽可能地想“白熊”5分钟,与此同时,要求第二组的被试尽可能地不要去想“白熊”。尽可能想“白熊”的时期被称为“表达期”,尽可能不想“白熊”的时期被称为“压制期”。在各自独立参加实验的被试对着录音机记录其意识流时,他们被要求一旦想到“白熊”时就按铃。5分钟后,要求第一组的被试尽可能地不去想“白熊”,而要求第二组的被试尽可能地想“白熊”。换句话说,两组被试的经历都是一样的,不同之处在于一组被试先经历“表达期”再经历“压制期”,另一组被试的顺序则正好相反。 “白熊实验”实验发现,被试在“表达期”想到“白熊”的次数比“压制期”多,这也是意料之中的事情。比较特别的发现是,被试很难压制自己关于“白熊”的念头。当他们被要求尽可能不想“白熊”时,却每分钟都不止一次地想到“白熊”。进一步讲,先经历“压制期”的被试要比先经历“表达期”的被试更多地想到“白熊”。更令人惊讶的是,那组先经历“压制期”再经历“表达期”的被试,在“表达期”内的响铃频率(代表想到“白熊”的次数)呈现出显著的上升趋势。与此对应的是,该组被试在“压制期”内的响铃频率,以及先经历“压制期”再经历“表达期”的那组被试在两个阶段的响铃频率均呈下降趋势。这意味着,对于先经历“压制期”再经历“表达期”的被试来说,最初的“压制”产生了明显的反弹效应,并使得被试在随之而来的“表达期”内想到“白熊”的频率在5分钟内一直呈增加之势(见图2)[10]。“白熊实验”表明,假如人们越想压制住自己的想法,反而会让自己更执着于这个想法而难以自拔。因此,与其压抑想法,不如释放出来。 毋庸讳言,“白熊”是一个很中性的主题。那么,假设换成有趣的主题,或者兴奋的主题,或者同个人情感相关的主题,结果又会怎样呢?丹尼尔·韦格纳等人的后续实验就选择了这些主题:性、跳舞、被试的母亲和大学的学监。这个实验的方案同“白熊实验”基本相同。但除了监控和记录被试的念头外,还监测和记录了被试在实验时的皮肤导电度,从而通过生理测量来了解被试的唤醒水平。这个实验再次证实,被试在“表达期”想到“靶念头”的次数都比“压制期”多,但无论在哪种“靶念头”的“压制期”,该念头都不可能完全消失。令人惊讶的是,同研究者的猜测不同,各种“靶念头”之间的响铃频率并没有什么区别。换句话说,即使是“性”这种特别的念头也同那些中性的念头没有什么区别。然而,体现唤醒水平的皮肤导电度却出现了显著的差别(见图3)。当被试的“靶念头”是“性”念头时,他的唤醒水平出现了很大幅度的增长(皮肤导电度大大偏离于基线水平),而被试在“压制期”的唤醒水平要高于“表达期”。对此,丹尼尔·韦格纳等人的解释是,一个令人兴奋的念头在被压制之后,可能会产生比自由表达期间更大的刺激。进一步说,人们不仅不总能压制住自己的念头,而且经常难以控制自己的情绪。这意味着,即使人们有目的和有意识地排斥某个念头,但压制的动机越强,该念头的影响越大。不仅如此,对念头的压制可能还会导致焦虑症、惊骇症和恐惧症。这就是说,在令人紧张和充满压力的情况下,精神控制很可能产生难以预料甚至适得其反的结果[11]。   “白熊实验”表明,即使人们主动压制自己的想法,但结果几乎都会以失败而告终。那些来自于文化规制者的外在强制力,并没有得到被规制者认同的文化规制,更是难以奏效甚至会产生适得其反的效果。 三、模因的播化与濡化 从规制客体的角度来看,作为文化传播基本单位的模因(meme)具有极强的播化能力与濡化能力。面对生命力极旺和传播力极强的模因,文化规制在技术上是防不胜防和难以奏效的。所谓模因,根据最早提出这个概念的理查德·道金斯(Richard Dawkins)的观点,是指一种文化传播单位或模仿单位。在他看来,人类文化的传播与生物基因的传播非常相似。文化传播的基本单位——模因正是同生物遗传的基本单位——基因相对应的概念。基因的繁衍方式是复制,模因的繁衍方式则是模仿。模因通过模仿的方式从一个人的大脑传到另一个人的大脑,从而得以繁衍。广义上讲,任何事物,例如音乐旋律、政治信念或者标语口号,只要它以复制的方式在人的大脑之间得以传播,那它就是模因。打个比方,模因的繁衍过程就如同一个人在另一个人的大脑里“种”下了一个具有生命力的模因,从而使后者的大脑成为了能够继续繁衍该模因的新宿主。举例来说,当一位科学家看到或听到了一个精彩的观点,他可能将这个观点告诉自己的学生和同事,也可能会在论文里或演讲中提及这个观点。无论通过哪种方式,只要这个观点从一个人的大脑传到了另一个人的大脑,那它就得到了传播,实现了繁衍[14]。 从共时性的角度来看,文化播化(cultural diffusion)是文化以模因或模因簇的形式在不同群体和地域之间发散和传播的过程。从历时性的角度来看,文化濡化(enculturation)则是文化以模因或模因簇的形式从一代人传给下一代人的过程[15]。生命力极旺和传播力极强的模因之所以具有极强的播化能力与濡化能力,是由于自主且自私的模因的一切活动都是为了自身的被拷贝和被复制。人类与生俱来的模仿能力则使人类顺理成章地成为了模因躯体化的“宿主”。苏珊·布莱克摩尔(Susan Blackmore)甚至认为,全部模因学的根本要点,就是将模因理解为一种独立存在的复制因子,模因的运作完全是为了自身的利益,即模因的“自私的自我复制”[16]。虽然理查德·道金斯指出,假如大脑中的模因与生物基因相似,这些模因肯定会不断进行自我复制,在一个又一个的大脑中形成神经末梢。但由于我们对大脑的认识尚不够深入,因此,他在撰写《自私的基因》一书时曾经不无遗憾地表示,“很难将这一认识理直气壮地说出来[17]。不过,随着脑科学的发展和镜像神经元[18]的发现,模因学终于找到了具有解释力的生物学基础——镜像神经元在外界的符号与大脑的观念之间建立起了某种映射。正如姬十三所说,如果将模因视为文化基因的话,那么,镜像神经元就是承载这种文化基因的DNA[19]。 镜像神经元的发现纯属偶然。意大利帕尔马大学(University of Parma)的朱塞佩·佩莱格里诺(Giuseppe Pellegrino)等人在研究豚尾猕猴(macaca nemestrina monkey)大脑运动前区皮质(premotor cortex)F5区(见图4)时,在实验休息期间意外地发现,当被试的豚尾猕猴看到实验工作人员将冰激凌凑到嘴边时,连接着豚尾猕猴大脑运动前区皮质并依然处于工作状态的监视器啪啪作响,示波器显示豚尾猕猴大脑F5区出现了强烈的放电现象。这意味着,被试豚尾猕猴的脑细胞被显著激活了。不仅如此,豚尾猕猴看到别人做这一动作和自己亲手做这一动作时的放电活动非常相似[20]。在经过一系列实验并排除各种其他可能的因素后,科学家最终确信,他们发现了一种新的神经元,这种如同镜子一样,能够在大脑中复现个体所观察到的他人动作的神经元被形象地命名为镜象神经元(mirror neurons)[21]。 贾科莫·里佐拉蒂(Giacomo Rizzolatti)等人运用PET技术对人脑的进一步研究发现,存在于人脑的腹前运动皮层(ventral premotor cortex)和顶下小叶(inferior parietal lobule)区域的镜像神经元主要同运动和知觉有关。而存在于后顶叶皮质区(posterior parietal cortex)、颞上沟(superior temporal sulcus)和脑岛(insula)区域的镜像神经元则同意图的理解、情感的感知和语言的使用有关[22]。事实上,在人类的社会交流中,普遍地存在着无意识模仿(mimicry)。人类的这种无意识模仿有助于更好地实现社会交流。大量的事实表明,镜像神经元并非天生的,而是因为个体在社会交流中的感知-运动经历(sensorimotor experience)所产生的。这种感知-运动经历是导致运动神经元转化为镜像神经元的直接原因。这就是说,镜像神经元既是社会交流的产物,同时也是无意识模仿的神经机制。总而言之,无论是微观层面上的镜像神经元的出现,还是宏观层面上的无意识模仿的发生,实际上都是社会交流的产物[23]。  如前所述,由于镜像神经元在外界的符号与大脑的观念之间建立起了某种映射。因此,当人们看到或听到某种符号时,这种符号总能或多或少触动人们的心灵。由于模因的繁衍是通过模仿的方式从一个人的大脑传到另一个人的大脑,因此,作为承载模因的DNA,镜像神经元在模因的繁衍过程中发挥着至关重要的作用。形象地说,这就像是寄生于宿主细胞身上的病毒的遗传一样:当某种“病毒”“感染”了他人的大脑(即某种模因通过激活他人大脑的镜像神经元从而使自身得以复制),那么,这种“病毒”就会寄生于“被感染者”的大脑之中(“被感染者”大脑中的镜像神经元又成为了这种模因的新载体),并且继续以上述方式将这种“病毒”“感染”他人。需要指出的是,由于模因的数量众多并且竞争激烈,因此,并非每种模因都有机会得以繁衍。苏珊·布莱克摩尔的研究发现,诸如丑闻、轶闻和趣事之类的模因具有强烈的“传播我”的效应,这种效应几乎迫使它们的宿主“不得不”将它们传出去[25]。进一步讲,在各种模因中,同性、食物和权力有关的模因是最强有力的模因。这是因为,对于人类的进化而言,这些问题是最为重要的问题。换句话说,基因进化所产生的人类大脑同性、食物和权力的关系最为密切。而被人们关注、选择和接受的模因,则深刻地反映着这种遗传关系[26]。从这个角度来看,我们也不难理解,为何针对色情和政治的文化规制往往非常困难。 安德烈·西尼亚夫斯基(Andrei Sinyavsky)对苏联民间轶闻趣事的研究就很好地证实了这一点。他发现,数十年来,在苏联盛行的轶闻趣事主要分为两类:一类是“黄色的”,另一类是“反苏维埃的”。就“反苏维埃的”轶闻趣事而言,虽然传播这些轶闻趣事轻则被跟踪调查,重则被抓进监狱。但即使在最残酷的日子里,人们对这些轶闻趣事的创作和传播也从未停止过。在他看来,这些轶闻趣事之所以无法被“封杀”,是因为在没有言论自由和出版自由的情况下,人们对这些轶闻趣事的热情高涨,就如同鸭子对水的热情一样。从语言上讲,这些轶闻趣事可以说是苏联官方的陈词滥调的产物。这些来源于生活的轶闻趣事将毫无生气的陈词滥调译为了字字尖锐并且幽默风趣的通俗口语,不仅成为苏联民间文学的主要载体,而且对苏联的语言产生了巨大影响。安德烈·西尼亚夫斯基对此给予了高度评价,甚至认为这些轶闻趣事是“苏联语言发展的最高形式”[27]。 根据《国家安全委员会莫斯科局关于部分青年行为表现的报告(1958年10月23日)》披露的材料,在战后年代,“对苏联的一切采取否定态度”,“有时还直接有反苏表现”的“阿飞”之间的交谈都用特别的“黑话”。就“黑话”的使用范围而言,这种“黑话”早已超出了“阿飞”的圈子,许多社会青年和绝大部分文科大学生都熟知这种“黑话”[28]。从文化规制的角度来看,正如前文所述,他们之所以不敢光明正大地交流,而不得不借助于所谓的“黑话”,克格勃显然“功不可没”。从模因理论的角度来看,这种原本属于“阿飞”的“黑话”之所以超出了“阿飞”的圈子,而成为许多社会青年和绝大部分文科大学生关注、选择和接受的另一种“语言”,则是这种模因在诸多模因的激烈竞争中获胜的结果。究其原因,当然同这种“黑话”的魅力密不可分。因为模因的运作完全是为了“自私的自我复制”,而同权力(政治)有关的模因又是最容易在竞争中胜出的模因之一。这就使得,面对生命力极旺和传播力极强的模因,尤其是同性、食物和权力有关的模因,文化规制在技术上是防不胜防和难以奏效的。 四、结语 正是由于规制者具有与生俱来的自利之心,而被规制者既拥有自觉能动性,也具有难以自控性,再加上生命力极旺和传播力极强的文化传播基本单位——模因又具有极强的播化能力与濡化能力。因此,文化规制并非万能的,而是经常会出现失灵。这一研究结论的现实意义是:在文化规制实践中,那些以“举棍子”和“捂盖子”的方式压制不同声音的文化规制急招和乱招,不仅无助于从根本上解决问题,而且还可能导致文化规制的认同危机,净效果实际上是火上浇油。因此,文化规制必须慎之又慎。 参考文献: [1] [3] 菲·博布科夫.克格勃与政权[M].北京:东方出版社,2008:244,254-255. [2] 赫鲁晓夫.赫鲁晓夫回忆录[M].北京:中国广播电视出版社,1977:577. [4] [27] 安·西尼亚夫斯基.笑话里的笑话[M].北京:中国文联出版社,2001:373-375,380-381. [5] 阿·舍甫琴柯.与莫斯科决裂[M].北京:世界知识出版社,1986:279. [6] 列昂尼德·姆列钦.历届克格勃主席的命运[M].北京:新华出版社,2001:633. [7] 赫德里克·史密斯.俄国人(下册)[M].上海:上海人民出版社,1977:48. [8][9] 格·阿尔巴托夫.苏联政治内幕:知情者的见证[M].北京:新华出版社,1998:74,99. [10][12] Daniel Wegner, David Schneider, Samuel Carter, & Teri White. Paradoxical Effects of Thought Suppression[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1987,53(1): 5-13. [11][13] Daniel Wegner, Joann Shortt, Anne Blake, & Michelle Page. The Suppression of Exciting Thoughts[J].Journal of Personality and Social Psychology, 1990,58(3): 409-418. [14][17] 理查德·道金斯.自私的基因[M].长春:吉林人民出版社,1998:74,376. [15] 韦森.文化与制序[M].上海:上海人民出版社,2003:64. [16][25][26] 苏珊·布莱克摩尔.谜米机器[M].长春:吉林人民出版社,2001:51, 147, 215-216. [18] Giacomo Rizzolatti, & Laila Craighero. The Mirror-Neuron System[J]. Annual Review of Neuroscience, 2004, 27: 169-192. [19] 姬十三.谜米神经元[J].生命世界,2007,(5):44-51. [20] Giuseppe Pellegrino, Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi, Vttorio Gallese, & Giacomo Rizzolatti. Understanding Motor Events: A Neurophysiological Study[J]. Experimental Brain Research, 1992, 91(1):176-180. [21] Vittorio Gallese, Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi, & Giacomo Rizzolatti. Action Recognition in the Premotor Cortex[J]. Brain, 1996, 119 (2):593-609. [22] Giacomo Rizzolatti, Luciano Fadiga, Massimo Matelli, Valentino Bettinardi, Eraldo Paulesu, Daniela Perani, & Ferruccio Fazio. Localization of Grasp Representation in Humans by PET: Observation versus Execution[J]. Experimental Brain Research, 1996,111 (2):246-252. [23] 汪寅,臧寅垠,陈巍.从“变色龙效应”到“镜像神经元”再到“模仿过多症”[J].心理科学进展,2011,(6):916-924. [24] Giacomo Rizzolatti, & Laila Craighero. The Mirror-Neuron System[J]. Annual Review of Neuroscience, 2004, 27: 169-192. [28] 沈志华.苏联历史档案选编(第28卷)[M].北京:社会科学文献出版社,2002:354. (原载《商业研究》2015年第3期175-180页) (责任编辑:admin) |