|

主持人语:人类文化,就是社会相关意义活动的总集合。意义活动的主导方式,也就成了文化的形态。我们现今意义活动的形态是整个人类历史上未曾见到的,令当今人也眼花缭乱的奇观:大街小巷,上天入地,我们没有人能离开网络,人人埋头于手中的“微终端”,手机,iPad,GPS,可穿戴设备;我们收到的信息也越来越短小:从文件到博客,到微博,到QQ,到微信;与我们密切联系的人,也越来越远,天涯若比邻,同室如陌路;网友人人是信源,我自己看起来是信息世界的中心,似乎万物皆备于我,实际上我却落在云技术与大数据里,消失于信息大海之中。这个巨无霸式的符号体系,是二三十年来在我们眼前形成的:个人电脑是80年代初的产物,90年代出现了互联网,新世纪的我们就落入微终端里,近年这个玩具似的东西控制了人类的全部生活。在互联网上我们的身份如魔术般多变,直到这些身份再也构不成自我,反而层层叠叠让自我迷失。原因何在?符号学界早就发现,我们在文化中使用的符号体系,有一种极其强大的威力,它不仅用来表达意义,而且有强大的塑造作用,把我们周围的意义世界塑造成一定的形态,所以符号被称为“模塑体系”(modeling system,又译为“建模体系”)。因为它不仅塑造世界,而且塑造自身,通过塑造自身来塑造世界。历来的符号学运动最关心的是语言这个庞大复杂的符号体系,今天看来一个威力可能更大的体系——电子信息体系正在出现。这是人类面临的一次巨大变革,与发明语言、文字、印刷术这些人类文明史上的纪念碑相比,这个新的符号模塑体系,重要性有过之而无不及,且直接影响到人类未来以及人类在这个星球上的命运。既然社会上很多人做手机客、网瘾者、游戏狂,作为意义学的符号学研究就很有必要深入到这个新奇符号模塑体系之中,寻找其规律,了解其变化,预测其未来,理解这个千头怪物。因为符号学的任务就是分析意义的构成、传送、解释,它若不能处理这些新出现的意义形式问题,那不是这些新的文化表意方式的错,而是符号学的错。对于符号学当今发展的一个重大考验,就是看它能否给新传媒时代的各种复杂问题,提供让人耳目一新的新答案。本专题研究的4位作者都是符号学研究者,他们用社会符号学的方法来研究电子信息体系问题,仔细介绍并分析了互联网如何造成文化变迁,微信中的人际关系变化、游戏如何会使人沉迷,手机界面的图标为何会产生变形,等等;问题很具体,答案很生动,做了非常有益的尝试,希望能给学界一些新的启发。

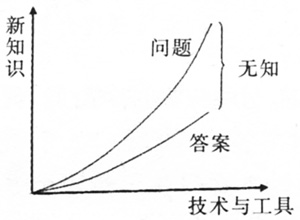

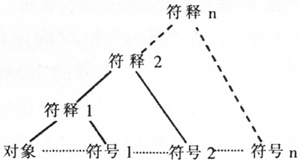

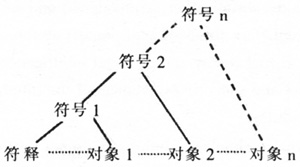

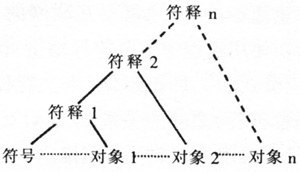

(赵毅衡:四川大学文学与新闻学院教授,博士生导师) 一、引言 符号学家赵毅衡将文化定义为“人类一切表达意义活动的总和”[1]89。先生对于文化的定义是函数式的,其中“媒介”是未知“变量”,始终期待着创造性“常量”代入。本文将常量“互联网”带入变量“媒介”后,求得互联网文化的定义:人类通过互联网表达意义活动的总和。然而,该定义并非抽象的纯理念存在,还得经受双重拷问:互联网文化是否可能?互联网文化如何可能? 互联网文化是“微”时代的“大”文化,“微”是指其人人平等,人人都是信源,而“大”则是指其所涉之广,所汇之巨。互联网已然从初创期的“异项”[2]286媒介,逐步地成长壮大为“中项”[2]286媒介,成为被各行各业广泛使用的“大众媒介”。随着以“云计算”为平台的“物联网”、“大数据”、“移动互联”及“虚拟现实”等新型媒介技术的加入,插上了翅膀的互联网正在逐步地以“全知全能”的视角聚焦人们的生活与工作,它使人们的日常生活形式日趋技术化为“远距的文化”(Culture at a Distance)[3]31,技术环境成了人们形而下的现实需求关系的中介。这是否意味着互联网已经成为“正项”[2]286媒介?可以目睹的是,政府机构已经在利用互联网问政,互联网文化已经形成繁荣的势态。 前述是对第一重拷问的回应。互联网是具有全球性与互动性的媒介,而互联网技术与互联网文化之间是否具有内在“逻辑一致性”?以互联网技术为平台的互联网文化极具活性,其内在充满着符号增生与衍义现象,该作何解释?对这些问题的追问可递归为前文第二重拷问:互联网文化如何可能?本文拟就此拷问给予符号学视角的试推论证,以期还原拷问发生的各个阶段,进而通过对各阶段的把握而整体地理解拷问本身。 二、互联网技术特征 互联网并非是一种价值中立的所谓纯技术,它产生于美国与前苏联冷战的需要。在1969年,美国国防部为保证在核打击下军事通信仍然畅通,建立了由4台计算机构成的分布式控制的分组交换网即阿帕网。为了满足更大规模的网络互联的需要,阿帕网采用了新型数据封包和选路协议(TCP/IP),并被命名为“互联网(Internet)”。但这时的互联网也仅限于政治和军事的需要。在1994年随着万维网(WWW)技术的发明,信息交流和资源共享的技术门槛大大降低了,互联网得到了迅速普及。进入21世纪后,随着带宽的拓展和无线移动通讯及软件等技术的发展,互联网的应用渗透到了各行各业。本文从互联网技术发展史的角度考察后,概括出了互联网技术的如下特征。 (一)开放性 开放性是互联网的最根本特点,它建基于四个技术。第一个是分布式网络拓扑结构。在美苏争霸期间,美方为了建立能经受住苏联核打击的通讯系统(即阿帕网),没有采用传统的中央控制式的网络拓扑结构,而采用了分布式的网络拓扑结构。第二个是全新包切换技术。在节点(计算机)之间没有采用传统的线路交换式信息传递方式,而是采用了全新的包切换技术。分布式拓扑结构使得连入网络的计算机之间没有从属关系,每台计算机仅为网络中的一个节点,节点之间是一种平等关系,即使某一节点遭到破坏,也不会影响到其他节点的正常运作,更不会让整个网络处于瘫痪状态。除非整个网络硬件环境遭到整体性破坏,否则包切换技术将会保证网络中信息传递的畅通无阻。第三个是新型数据封包和选路协议。为了使不同类型、不同操作系统的计算机都能通过网络交流信息和共享资源在不同的计算机之间实现信息的交流和资源的共享,又采用了TCP/IP协议(数据封包和选路协议)。第四个是超文本标识语言。在1991年,伯纳斯·李发明了HTML语言(超文本标识语言),这种元代码程序使得数据文档具有可移植性,即任何一个文件在任何操作系统、任何浏览器上都具可读性。 (二)去中心化 互联网整体凸显出去中心化特征,即没有集中的资源管理和控制中心。但是从局部来看,互联网又具“区域自治”特征。例如,一个学校的校园网,其图书馆资源对于该校的师生员工是共享的,而对于该局域之外的人则是受限的。再如,一个国家的网络,其通过浇铸“防火墙”划定了网络识别区。网民浏览国内资讯四通八达,而要浏览国外资讯则要“翻墙”。任何一个国家既是一个实体,也是一个封闭体。它垄断着信息,孤立的个人在强大的国家面前弱小无依,根本没有力量同它对抗。但是,个人注册为网民后,便具有了一种“绕过”的能力。网民可以跳过由国家所控制的“信源”去挑战、削弱国家对资讯的控制。羸弱之声可借助互联网制造“蝴蝶效应”,扰动全网,一片哗然。但是,这种去中心化是相对的。自从1986年美国Digital公司在Internet上安装了全球第一个商用防火墙系统后,提出了防火墙的概念,防火墙技术得到了飞速的发展,从商用嵌入到了国家层面的应用,防火墙技术是中心化的技术,与互联网理念恰相反。这种技术对峙富含极其深刻的意蕴。 (三)对等性 互联网采用分布式的网络拓扑结构,非中央控制式网络拓扑结构。其网络节点与终端节点之间是对等的,终端节点之间也是对等的。处于互联网节点或终端上的每一个用户享有由技术所赋予的平等地位。基于此硬件环境所开发的各种应用软件构成了各种话语空间。这几乎是有史以来最平等的对话空间。在网络移民后,人们发现作为网民的自己比以往拥有了更大的权利话语空间,可以在各种话语空间掀起一波波话语热潮。虽然在各种话语空间存在“版主”,但是版主的权力也是受限的,不能随意添加与删除话语,其话语空间驻足浏览者多寡,全在于版主的创见,版主必须基于平等性原则以民主的方式经营话语空间,否则网民会自由地移居它处。这种网络话语空间权力的对等性和民主性,实然建基于“人人参与”的理念和“端到端透明性”的技术支持。 (四)公平性 互联网技术对不同用户、不同业务和应用都提供“尽力而为”的公平服务。所有人都可以利用相关开放接口设计,提供任何业务和应用。软件是互联网的重要组成部分,互联网之所以是空前公平、自由的话语空间,也缘于其上运行的系列应用软件,例如QQ、微博、微信、微话等,这些应用软件本身兼具公平、自由之特质,它们背后有着共通的“元语言”。例如Java语言就是这些软件背后的一种共通元语言,它具有通用性、高效性、平台移植性和安全性特征,这些技术特征孕育了互联网应用软件(QQ、微博、微信等)的公平性。Java是面向对象的编程语言,面向对象的思想源于人类认识世界的方式,它不同于立足于计算机角度的结构化编程方式。它的内在技术机制——如对象、类、封装、继承等——符合人类的认识世界的方式。因此,当通过面向对象的语言把世界反映在互联网世界中时,互联网世界具备开放、民主、平等特征也就理所当然了。 三、互联网文化的技术意蕴 互联网文化是建基于互联网技术而产生的一种文化现象。这种文化既联姻于以传统媒介为载体的现实文化又依托于互联网技术平台。数字化翻版的现实文化和具有互联网技术新质的文化共同构成了互联网文化。其中,具有互联网技术新质的文化是一种新型的文化范式。它拥有互联网技术所具有的文化意蕴。运用“符号意指三分式”[2]97对这种新型范式进行分解,其内在符号意指结构会得到清晰的呈现,更有利于深刻认识和运作这种新型的表意方式。互联网文化符号系统可分解为三部分:对象世界(现实世界和虚构世界)、互联网媒介(硬件和各种应用软件)、互联网使用。这三部分可以跟皮尔斯的符号三分法进行相关对应:对象世界即对象(Object)、互联网即符号或再现体(Representatum)、互联网使用即解释项(Interpretant)。整个互联网文化表意过程可以表述为:对象世界反映在互联网世界后,不同的网民运用各种软件对此世界进行不断地解释的过程。在此过程中,对象世界相对“固定”,互联网环境也较为“稳定”,那么表意活动持续展开的动力在何处?在互联网的使用中。网民运用各种应用软件在互联网中进行的“符号活动操作”[4]263是互联网文化表意动力之所在。正因为这种解释项的展开是网民运用安装于终端设备的各种“应用软件”来进行,因此互联网文化的表意必然带有相应的“硬软件技术”意蕴。下文将通过典型技术试推互联网文化的技术意蕴。 (一)云文化 云文化是由云计算衍生出来的文化。互联网是最大的云计算,它汇聚其他所有的云。[5]222云文化正在从云端走向生活,开始接地气、聚民气。例如,人们正在运用QQ、微信、微博、Facebook等社交性软件将个人的说说、博文、视频等资料打包上“云”进行私存或共享,同时也通过云连接、云操作对它们进行调取与管理。又如,通过云平台共享,文学的“传统写作老路”正在被“超文本文学实验”。[6]49写作改造。云应用具有多样性,已经拓展到了商业、卫生、医疗、公共文化、教育等领域,例如,指尖图书馆、指尖博物馆等。人们可以根据个性化需求借助各类固定或可移动终端设备进行快速检索。如果麦克卢汉之说“媒介是身体的延伸”正确的话,那么智能手机、Ipad等云端设备的“永远在线”状态将把使用者延伸入云。处于“云里雾里”,使用者与云媒介之间的区分边界将在何处?也许,寻找这种区分显得毫无意义。云即现实,云即使用者的生存空间之重要组成。 (二)物联网 从信息分辨率衍进的角度分析,物联网属于第四代的“互联”技术。第一代是计算机的联机与共享,第二代是文件或网页的连接,第三代是文档中数据的共享,第四代是事物本身的连接。现在网络正处于第三代尾声和第四代起步之间。物联网(Internet of Things),直译为各种事物的互联网络。通俗地说,就是在物体上植入微型感应芯片使之智能化,借助网络实现人与物“对话”和物与物“交流”。[7]41-46微型芯片把关于某物的所有数据都嵌入其中,例如,把位置信息嵌入到位置本身的芯片中。又如,在物联网中,我们要联接的既非高铁公司的电脑,也非列车班次的页面或数据,而是列车本身。在物联网中,与人们照面的是“人自身”、“物本身”,而非他们的“再现体”(Representatum)或符号体系(Signs)。人们感性直观“某物”自身,似乎前三代互联网给予“某物”的“事先判断”(文件或网页)要被悬置了起来。即使悬置“事先判断”并不可能,但至少它们作为“媒介”的地位受到了相当大的冲击。 (三)大数据 对于大数据(Big Data)尚未有一个公认的定义,本文选择维基百科对大数据的定义,大数据是指利用常用软件工具捕获、管理和处理数据所耗时间超过可容忍时间的数据集。[8]这个定义涉及了收集、管理、处理数据的过程,而且这一过程所耗时间超过了可容忍时间,说明了数据量极大,非传统人工收集数据所能比。传统的数据收集是通过从抽样框(总体)中抽取样本汇集数据,而大数据的“样本=总体”,当微博、微信、人人网等软件与人们绑定在一起的时候,每个人在不知不觉中都成为了大数据的样本。大数据正在悄无声息地嵌入到每个人的社会生活中,全方位、多层次、多进程的社会和个人信息被记录与交叉再现。大数据的社会文化价值在于通过其“全知全能”的数据视野,直抵事情的相关面。大数据把每个人追踪与量化后赋予其一个“数据身份”,而且“数据身份”可以无限拷贝,在数据世界里永生不灭,在各种“屏幕”中与他人遭遇,被他人认识与再认识。由于大数据是样本等于总体的统计,因此大数据思维是调查性的相关逻辑,而非实验性的因果逻辑。从大数据中获得认知的逻辑应是“追寻意义”而非“追寻因果”。例如,英国《卫报》(The Guardian)数据新闻采编发过程:获取数据→讲述故事→分享数据。本文认为大数据与社会发生有机联系的模式是:数据聚合→可视化呈现→叙述意义,毕竟人们是在现实的社会性使用中解读数据意义,而非在理想的实验室中向数据索要因果。 (四)虚拟世界 虚拟技术是1968年虚拟实在的先驱者萨瑟兰在它的博士论文中首先提出的。他设想用头盔显示(Head-mounled Display)装置来观看计算机产生的各种图象。1986年美国VPL公司的拉尼尔(Jaron Lanier)第一个把用虚拟技术的装置所产生的结果称为“虚拟世界”。赛博空间一词最早出现在1980年代初的作家威廉·吉布森的科幻小说《新浪漫者》(Neuromacer),作者把一个全新的没有客观实体的世界称之为赛博空间。[9]19-22互联网从阿帕网到万维网再到虚拟世界的衍进是互联网科技逐步嵌入到人们的社会文化系统中的过程,也是真实世界的物理性存在向主体感觉性的符号性存在转化的过程。人类通过模式识别、全息图像、传感器、多通道集成等技术自然而高效地接入到赛博空间,沉浸在各类符号构筑的三维空间的逼真性中,并不是没有客观实体,而是客观实体与符号实体在本质上对于人类来说都是存在,对于悠游其中的人来说,似乎区分只会让他们失望与焦虑。例如,对于网络成瘾症患者来说,游走于网络“软件”之间,犹如旅行于一个个“新大陆”,他们岂不知这仅是一种符号构造的世界,但是他们乐在其中真实地过着他们丰富多彩的数位人生。 (五)人工智能 自1956年达特茅斯(Dartmouth)会议产生人工智能以来,人工智能对人类智能所主导的各个领域都产生了不同程度的深远影响。网络时代的人工智能更与人类的日常生活紧密相连。人工智能在网络中的普遍嵌入必然影响到人类的思维方式,进而促成网络文化新形态的出现。人类智能语言具有不确定性,而人工智能语言却是确定的。因人工智能语言的这种精确的数学运算使其失去了词语在不同情境下的自适应性,则难以像电影《Her》中的“她”一样与人类运用自然语言沟通情感。只不过现在科学家正在通过建构“云模型”[10]3-9来实现人工语言与自然语言之间定量与定性的转换。随着语义网的逐步实现,信息将不再以英文或中文文字呈现,而是以一种一般语义形式存在于数据中,人类的认知过程将提前至数据,然后到概念,再到规则。目前,人们的上网交流是以网络及各种软件为中介的人对人的交流,而随着语义网的成熟,人与网络中许多“《Her》”交流将成为可能,网络文化将更加丰富多彩。也许当奇点降临后,人类的大脑会被下载到网络中获得永生,而宗教将会是受到最大冲击的文化形式之一。 四、互联网文化的衍义逻辑 从逻辑学的角度分析,互联网技术是互联网文化的必要不充分条件。这一逻辑命题的“真值”获得了互联网发展史的验证。互联网文化不仅与互联网技术具有耦合关系而且也与社会发展的语境有着紧密的关联。虽然技术决定论式的单向度认识谬误应该避免,但是互联网技术推动互联网文化走向丰富多元的作用也不可小觑。 (一)互联网技术衍进逻辑 当今社会被称之为信息社会,并无不妥。尽管信息贯穿于整个人类社会发展之中而非当今才有之,但是信息在当今社会中的重要性堪比农业社会中的农业及工业社会中的工业方乃如今之事。信息爆炸、知识呈指数级增长是信息社会—个相当重要的标志。生活在这样一个社会中,肉眼凡胎的人类有着极其开阔的视野,能知宇宙星辰运转之规律,且对事物的认识之清晰、之深邃也前所未有。是什么延伸了人类的认识能力呢?技术与工具。例如指南针、望远镜、显微镜、计算机、互联网等。这些工具让人类以全新的方式去观察世界,在观察过程中获得了许多答案。  图1 技术衍进逻辑 但与此同时,正如本文对“凯文·凯利理论”(Kevin Kelly Theory)[5]349加入“新知识”和“技术与工具”两个坐标轴图示化后的图1所示,当答案以指数级获得的同时,新问题也以指数级增长,而且更快。问题曲线和答案曲线之间的差距区域本身又是一条新的指数级增长曲线。通俗地说,当技术与工具让人类对世界祛惑之同时又让人类陷入深度的疑惑之中。例如,望远镜让人类饱览了裸眼所不及之月宫胜景,与此同时又让人类陷入对遥远星空的深深思念中。为之,人类又发明了射电望远镜。又如,显微镜让人类进入微观世界逐步邂逅分子、原子、电子、中子、夸克等微观粒子后,又陷入了对更小物质单位的相思眷念中。 互联网技术作为技术与工具集合中的一种技术元素,在向人们提供答案的同时,也在不断产生着新问题。其从阿帕网起步经云计算、物联网、大数据、虚拟现实到人工智能,这一技术与工具逐步衍进的历程,无不是后一种技术在对前一种技术进行“亡羊补牢”。对于所有的技术与工具而言,正如图1所示是由“答案”与“问题”之间的“无知”驱动了它们的不断衍进。越衍进越“无知”,越“无知”越衍进。海量循环至无限衍进,这就是技术衍生的逻辑宿命。 (二)互联网文化衍义逻辑 工具在它诞生之初,本身就预设了许多功能,而这些功能让工具自身便有了偏向性。这种偏向性会直接影响到运用工具的实践活动者的主观能动性。互联网作为一种媒介工具,其使用主体的表意活动理所当然也就具有技术意蕴。然而,互联网文化表意的开展,除了受技术意蕴影响外,还需要互联网的使用者主观能动地参与其中,在使用过程中才会符号增生、衍义绵延不绝。根据符号意指三分式[2]97,即再现体(本文简称符号)、对象、解释项(本文简称符释)之间的关系,本文对互联网文化的衍义逻辑分别从三个维度偏向展开了试推。  图2 对象相对固定的衍义逻辑 首先,如图2所示,在“对象”相对固定的情况下,“符释”和“符号”处于相对的变动中,使用者不断挖掘对象即“叙事原型”[11]124背后的意义。例如,一位佩戴名表且面带不合时宜的微笑的高官,被“立拍得”后上传至互联网。网民对这极具“标出性”的腕表和笑容进行不懈怠地人肉搜索,在“意图定点”的不断后退中,最终意图锚定:这是一位贪官。再如,运用大数据进行超市商品的分类摆放,先是通过物联网把传感器捕捉到的人们的商品选择行为汇聚到非结构化的大数据库,再通过不断的数据挖掘从中发现某几种“标出性”数据元素以及它们之间的相关关系,最后可视化这种相关关系。当这种具有“标出性”的数据元素之间的相关性找到以后,再逆推找出标出性数据元素所指代的现实对象,并指出他们之间的相关性。这就是《大数据时代》一书中所举即纸尿裤为什么要和啤酒相邻摆放之因。大数据时代的数据既是数据,也是承载意义的符号。按照符号表意展开的双轴原理,数据分析师就是要从大数据这个聚合系中挖掘数据元素之间的相关性特征,并将其视觉化地组合起来,供不同的使用者按己所需继续衍义。  图3 符释相对固定的衍义逻辑 其次,如图3所示,在“符释”相对固定的情况下,“对象”和“符号”处于相对的变动中,使用者把同一套解释用于不同的对象和符号。例如,在线Photoshop软件是一套符释系统,常被用于针对不同的对象制作不同的符号,许多Jpeg或Gif图片都可由该软件制作。再如,网络恶搞剧《一个馒头引发的血案》曾一度网络搜索排名超过原片《无极》,而且引发了官司。恶搞片利用了原片的“符释”系统,在“符号”和“对象”上做了系列幽默搞笑的变换。本文认为网络上存在的各类应用软件(QQ、微信、微博等)从某种角度上说都是符释系统,使用者在这一解释框架下,结合上自己的意图意义生成各类文本(符号)后,传向不同接受者,接受者解释出意义(对象)。另外,人工智能之语义网正是针对“符释”非“符号”而引发衍义,因语义网不再以如汉语或英语等语言形式来存放信息,而是以语义即符释形式存放信息。  图4 符号相对固定的衍义逻辑 最后,如图4所示,在“符号”相对固定的情况下,“符释”和“对象”处于相对的变动中,不同的“符释”和“对象”指向同一“符号”。例如,操作系统是相对固定的符号系统(定期更新除外),其上安装的各种应用软件可看作是符释系统,使用者用这些软件可以制作不同的对象。再如,同一套网络表情符号依据情景的不同可以指向不同的对象,也可以引发不同的阐释。本文认为网络跟帖、超文本等网络文化形态都是由“符号”引发的阐释与对象的不停转换。前述中提到的网络反腐也可以由符号相对固定的衍义逻辑来进行分析,只不过与上述分析不同之处在于把分析的起点移到了“符号”即网络中那张表哥微笑的照片。 本文运用符号意指三分式进行的推演,是一次“试推法”(Abduction)[12]185的演练。在“图2”所示原理的基础之上,演绎出了由“图3”和“图4”所示的两个推论。在逻辑上,“图3”和“图4”包含于“图2”。之所以如此试推,是为了便于分析互联网文化的衍义逻辑。 五、结语 网络技术的发展使得互联网功能愈来愈强大,其“无远弗届、瞬息到达、同步收发信息的传播能力”[13]86让使用者乐此不疲于其中,并应用各种“APP”(应用程序,Application的缩写)表意手段促进了互联网文化的繁荣。互联网既是一种工具,也是一种隐喻,在一定程度上塑造了使用者的思维。互联网技术的特征直接或间接地隐射进了互联网文化中,使得互联网文化具有了技术特征。正因为互联网技术及其拓扑结构的开放、去中心化、平等、公平,所以才有了互联网文化的博大包容性。文中所列举的云文化、大数据、物联网、虚拟现实及人工智能并非仅仅是一种技术,而且也是互联网文化的新形态、科技文化新样态。它们拓展了人类的生活时空,成为了人类的新“居所”[14]147,人类在其间生活、工作、学习绝非虚拟而是实在。因此,绝不能把这些新的互联网文化样态排除在文化之外,分析其文化衍义实乃当务之急。否则,对于互联网文化的认识仅限于表象直观层面,而对其如何可能仅剩一脸茫然。 *收稿日期:2015-01-30 原文参考文献:[1]赵毅衡.文学符号学[M].北京:中国文联出版社,1990. [2]赵毅衡.符号学[M].南京:南京大学出版社,2011. [3][英]斯各特·拉什.信息批判[M].杨德睿,译.北京:北京大学出版社,2009. [4][英]霍奇,克雷斯.社会符号学[M].周劲松等,译.成都:四川教育出版社,2012. [5][美]凯文·凯利.技术元素[M].张行舟等,译.北京:电子工业出版社,2012. [6]王小英.网络文学符号学:尚待开拓的新领域[J].符号与传媒,2012(5). [7]闵春发,汪业周.物联网的意涵、特质与社会价值探析[J].中国人民大学学报,2011(4). [8]BigData[EB/OL].http://en.wikipedia.org/wiki/Big_data,2014-10-5. [9]陈晓荣.虚拟世界的哲学蕴含[J].科学技术与辩证法,2003(4). [10]李德毅,肖俐平.网络时代的人工智能[J].中文信息学报,2008(3). [11]李红.网络公关事件中的叙事原型[J].符号与传媒,2014(8). [12]胡易容,赵毅衡.符号学—传媒学词典[M].南京:南京大学出版社,2012. [13]石义彬,熊慧.从几个不同向度看媒介新技术的文化影响[J].湘潭大学学报,2010(1). 原载:《湘潭大学学报:哲学社会科学版》2015年第3期 原载:《湘潭大学学报:哲学社会科学版》2015年第3期 (责任编辑:admin) |