|

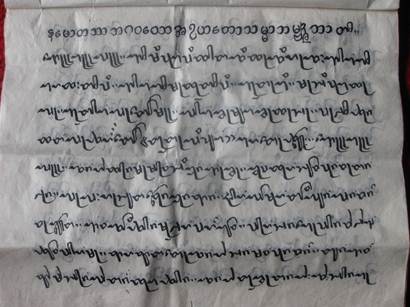

屈永仙,傣族,中国社会科学院民族文学研究所,南方民族研究室。2006年7月毕业于中央民族大学,获得历史学与法学双学士学位;2009年7月毕业于中国社会科学院研究生院,获得法学硕士学位,专业民俗学。主要研究方向是傣族叙事诗,并完成硕士论文《村落仪式生活中的傣族叙事诗》。2006年至今,作者在德宏傣族景颇族自治州做过多次田野调查,收集傣族故事、歌谣、诗歌文本,关注村落仪式生活中的诗歌演述活动,以及相关的艺人。 中国的傣族人口约有116万人,聚居在云南省德宏傣族景颇族自治州和西双版纳傣族自治州,散居于临沧、思茅、保山、楚雄、玉溪等地。傣族跟中国境内属百越族群的壮、布依、侗、水、黎、仫佬等族同属一个语族;傣族是跨境民族,与泰国的泰族、缅甸的掸族、老挝的老族、越南的侬族、沙族,以及印度阿萨姆邦的阿洪傣等,在历史渊源上也有密切的族属关系。历史上出现并使用过四种傣文,西双版纳傣文、德宏傣文、傣绷文和金平傣文,都属于表音文字,有古傣文与新傣文之分。 纵观傣族文学史,韵文体和散文体是两种主要的文学形式。韵文体产生于零星歌谣,后来产生了生产歌、祭祀歌、情歌等记事短歌,记事短歌又发展为叙事长诗。散文体源于神话,又发展为传说、故事。到了近代,受到汉族戏剧的影响,人们从叙事诗和故事中创作出傣戏,目前仍然处于发展阶段。总的来说,傣族的韵文体文学比较发达,在傣族文学史上,诗歌始终占据着主要地位。 叙事长诗,是傣族文学宝库中光彩夺目的明珠。从主题上大体可分三类:神话叙事诗,阿銮叙事诗,爱情悲剧叙事诗。神话叙事诗与神话传说的内容相似;傣族民间数量最多的是阿銮叙事诗,“阿銮”[a33lɔŋ 55]在傣语中是指出身贫寒、意志坚强、本领高超、正直善良的英雄,或者是有福气、有本领的善者。佛教徒把这些故事说成是描述释迦牟尼转世的故事。阿銮叙事诗中,有宣传佛教教义的成分,但整个内容远远超出了佛教思想范围,可说是傣族民间故事的总汇,内容涉及社会结构、政治制度、阶级关系、伦理道德、婚姻恋爱等。爱情悲剧叙事诗,与阿銮叙事诗不同,其主人公完全由现实的人取代了神佛和鬼怪。作品的矛头不仅指向世俗权贵,反对旧式领主,控诉传统宗法制度、婚姻制度,还对宗教、僧侣进行尖锐的讽刺和抨击。 由于德宏傣文创制较早,其历史、文化、医药等得以用傣文记载并传播开来。据调查,用傣文写成的南传上座部的“三藏经”(傣语称“善光占罕比达戛”总共就有15大部、84,000偈,阿銮叙事诗550部,此外还有聪明人物召玛贺系列故事等,这些涵括佛经故事、诗歌、天文历法、语言文字、医药、伦理等内容浩瀚的经籍文献,对于傣族文化的传承和发展具有重要的意义。 笔者是土生土长的德宏傣族,但一直以来对本民族的诗歌却一知半解。在成长的岁月里,曾经围坐火盆边聆听爷爷讲述神话、故事,也因伴随母亲上山下田,学来歌谣和谚语,还与伙伴们共享许多谜语和童谣,唯独不知道傣族的叙事诗是何物。它是什么模样?谁在传诵它?在我们的现实生活中它在什么时间,出现在哪些场合?在现代化的社会中,它又面临怎样的命运?带着这些问题,我于2007年开始了对傣族叙事诗的探索研究,回到家乡德宏,寻找答案。 我以家乡盏西坝子[1]为田野中心,进行长期的田野调查,这包括访谈、记录、转写、报告等一系列的调查研究环节。在理解地方知识与民间话语体系基础上,通过访谈佛教信徒领头人“贺鲁”[ho35lu11]、业余歌手“摩哈”[mo35xaam55]、民间术士“摩嘎拉”[mo35ka11la55]等传承人,了解村落生活中的各种仪式,最终来认识叙事诗的文本,叙事诗的演述语境及其内在传承机制,以及它的生命情态等互为关联的重要问题。 故事来自经籍文本 我对傣族诗歌的探索始于口头故事的搜集。盏西坝子的每一座傣族村寨里几乎都有两三名老人善于讲述故事。老人们腹中的故事大体有两个来源:一是前辈讲述的故事,或朋友闲聊间分享的故事;二是在吟诵、聆听佛经时获知的故事。 2007年寒假,我来到线帕村一名姓寸的老人家中,按计划继续听他讲述故事。前一天他已经给我讲了五、六个故事,其中包括《金羚羊阿銮》、《牛变人》、《一百零一朵花》等。寸老是附近有名的“摩嘎拉”,村民经常到他家里来问卜吉凶、求黄道吉日和除灾解惑的办法。那天,我比预计时间到得早了,他的客人还没有走。我见到他从卧室里搬出一只木箱,里面装满了傣文古籍,这是我第一次见到经籍文本,很是惊讶。只见在堂屋地上铺开了许多抄本,寸老正俯身在其中一个文本里仔细检索着什么。等客人走后,我翻看这些抄本,好奇地问它们是什么,寸老说它们叫“令”[lik53]。他拿出其中一本,对我说它就是故事《牛变人》。接着又拿起一本,说那是为村民抄写的《金羚羊阿銮》。我问有没有《一百零一朵花》,寸老说放在奘房(佛寺)里了,奘房里还有许多其他的故事……后来知道,“令”是指佛经典籍、长诗,其内容大多是故事、神话,也有天文历法、地方志、仪式志等内容。有的还是在仪式上演述的经籍。原来,老人讲述的许多故事都有文本!它们叫“令”,用古傣文书写,大多数存放在奘房中。这是我第一次接触傣族的叙事诗文本。 图1  古傣文抄写的“令” ©屈永仙 第二天,我再次来到寸老家,还有一名姓刀的老人加入我们的故事会,他也是一个讲故事能手。我请刀老也讲一下《牛变人》,以获得一个异文本。刀老很高兴地讲了一遍故事,他有一副洪亮的嗓子。那时候的我还不认识古傣文,出于对古籍抄本的好奇,我请他对着《牛变人》的文本念一遍故事。只见他双手捧着文本,首先恭敬地念了一段没有曲调的“坦”(佛经),然后用一种特殊的曲调,吟诵下面的诗行。我好奇地问:“为什么要唱?能不能用白话来读文本?”两位老人哈哈大笑,带着毋庸置疑的语气说:“不能!”我试图从他们那里获得答案,问道:“为什么不能?”他们说:“本来就是这样的,自古如此。”那天,我带着这个疑惑回了家。在接下来的日子里,我问过许多老人,却始终没有人能给我一个满意的答案。 随着学习的深入和反复调查,我逐渐明白,其实这是一个古老的问题:古代的诗、歌、舞原本是结合为一体的,都起源于生产劳作、集体祭祀活动。舞蹈是形体上的动作,歌是简单的呼唤,用来约束众人的节拍,这种呼唤后来有了更深的意义。傣族的诗与歌如今仍然是一体,没有分离。因此,人们吟诵诗歌文本时,具有特定的曲调! 用于吟诵“令”的这种曲调,德宏傣语称之为“哈贺令”[haam55ho55lik53],又译作“吟诵调”、“朗诵调”、“念经调”等[2],数以百计的傣族叙事诗都是按照此曲调进行创作的。该曲调节奏平稳,音调悠扬。在德宏傣族社区,掌握诗歌曲调的大多数是“贺鲁”、“摩哈”、傣戏演员等。这些人正是创作傣族文学的先锋队伍,也是传承傣族传统文化的中坚力量。 历史的发展是客观因素,它决定了傣族的诗与歌还结合在一起,人们在吟诵叙事诗时必有特定的曲调。那么,是什么因素使傣族人创造了独特的曲调呢?或许,我们应该从内部,即从傣语的特点、傣文诗行的韵律来寻找答案。通过分析诗行,不难发现傣族叙事诗的韵律属于“腰脚韵”,即第一句的末字起韵,第二句的倒数第三字(或第五,第七个字)押韵。一般四个诗句为一个诗节,每两句为一个押韵单位,每一句的字数不固定,但几乎都是奇数。见下面的诗行,选自《娥并与桑洛》(粗体为韵脚): 国际音标:laat53lai31keŋ55tɔŋ55maan31peu11mon33 kon55ka53kam53tɛk11hon33lai55lum55 maan31peu11mon33 keŋ55tɔŋ55 li33lu33hu35faŋ55heŋ11hɔŋ55mon33tɔn31 译文:景栋是个热闹的地方, 五湖四海的商人聚拢在此。 繁华的地方景栋啊, 载着货物的牛马铃儿叮咚响。 我在访问许多老人的过程中发现,他们都强调诗行中韵脚的重要性,如果没有韵就无法按照“哈贺令”来吟诵“令”,它像一座桥梁,连接着上下诗行,以至整篇文章,使之以行云流水之势涤荡起伏不断延展。另外,每一种语言都有自己的个性,傣语是一种婉转轻柔的语言,其抑扬顿挫的语调,婉柔似水的特点一定程度上影响了诗歌的曲调。 图2  菩提寺感朵节时演述的《令冉》 ©屈永仙 至此,我找到了傣族的叙事诗,知道它的本土名称是“令”;它以“腰脚韵”的格律来叙述神话、故事等;吟诵“令”需要特定的曲调,傣语称之为“哈贺令”;“令”大部分是用德宏古傣文书写,篇幅较大。那么,手抄本是如何创造的?人们为什么要传抄它?它们处于怎么样的保存状况?民间的库藏量怎样?带着这些问题,我继续在田野中向老人们请教。 奘房中的叙事诗手抄本 傣族叙事诗手抄本有自己独特的存在形式。历史上出现过用贝叶刻写经典的现象。据调查,如今德宏傣族几乎都是用棉纸、宣纸来抄写叙事诗并制作成经卷。同时,人们一直采用手抄形式(而非复印、打印),以此彰显虔诚的心。 为了解傣族叙事诗手抄本的制作方式,我请来线帕村一位姓李的老人为我抄写一本《五颗金蛋》(即《阿銮的来历》)。李老从市面上买来四开的宣纸,左右对折,再上下对折,折成页面长度在40到60厘米之间,宽度在20到40厘米之间的两层纸,正背两面都可写字。李老说空白的抄本做好后,为了便于书写最好先不装订,等全部抄写好后再用线缝成册。他在堂屋里摆上八仙桌,拿出一杆软笔,一瓶墨水和一把长尺。桌面上除了铺开空白的文本,旁边还摊开从奘房中借来的《五颗金蛋》母本。李老把尺子垫在纸下以作行印,用软笔蘸点墨水,看一眼母本上的诗行,然后抄写到新本上,速度很慢。据他说,由于平时还得帮家里做点农活,所以一天只能写出五页来,一页大概50行。大约过了一个月,《五颗金蛋》全部抄写完了,李老用宣纸条揉成线,用来装订文本。接下来要给手抄本做一件衣服,傣语叫“舍令”。李老拿出一块代表尊贵和神圣的米黄色方布,比抄本宽大。他将方布一头缝合在抄本头部,方布两边宽出5、6厘米,方布尾部超过抄本。在卷叠文本的时候,只见他先把两侧的布往里叠,然后把抄本从头往尾部卷,方布随之裹住文本。最后,用一条布绳绕住经卷几圈后打上结。为了查找方便,李老在“舍令”上写明文本的傣语名字“海嘎罕哈隆”。一份傣族叙事诗的手抄本就这样制作完成了。 客观地说,这种传抄方法和经卷样式,不仅占用空间,一定程度上也限制了傣族叙事诗的传播。从田野调查中看到,奘房中的藏经柜一般容纳不下所有的“令”,因此,很多抄本都是装入麻袋,甚至堆放在地上。在较差的保存环境下,这些抄本难免受潮破损,被鼠虫撕咬。老人们说,每当建造一座新佛塔时,就要把一批破旧的“令”埋在塔底。 傣族大众信仰小乘佛教,有抄献佛经的习俗。傣语称抄献佛经为“鲁令”[lu11lik53],佛教徒认为“鲁令”属于奉献智慧的范畴,功德无量,这对傣族信众有很大的吸引力。笔者的母亲也是一名佛教徒,据她介绍,当人们遭遇困惑、灾难的时侯,会选择“鲁令”来冲淡潜在的灾祸。此外,逢年过节人们也会通过“鲁令”积累功德。这一习俗客观上起到了搜集、保存傣族叙事诗的作用。可以说,人们“鲁令”不外乎三种动机:一是因为举办与佛教相关的仪式时,需要抄献相关的“令”;二是为了除灾祈福;三是为了积累阴功。传抄“令”的人,大多数是“贺鲁”和僧人。他们必须熟练掌握德宏古傣文,精通诗行韵律,最好还了解傣族神话、故事,以及节日习俗。 抄献的“令”成卷地放在佛寺中,或被村民收藏,置于家中最神圣的香堂上。德宏地区的大多数奘房常年无专人记录和管理,文本有借无还的事时常发生。据寸老说,在20世纪六七十年代,许多奘房遭到严重破坏,大量的抄本被损毁,僧人也被迫还俗。事实上,如今奘房中保留下来的“令”多为近30年来的抄本。 下表为我在四个自然村实地调查的结果,通过它,可以大致了解傣族叙事诗的民间保存现状。

20世纪90年代末至21世纪初,保护非物质文化遗产的理念在全世界范围内兴起。为了抢救和保护傣文古籍,云南大学、日本东京外国语大学与德宏州民语委发起“古傣文抢救保护项目”,并联合编撰《中国云南德宏傣文古籍编目》。该书收编了882部傣文献古籍内容概要,使用傣、汉、英文编辑,并用国际音标标注。其中,“文学类”即本文所指的“令”共有572部。实际上,此书所列古籍目录只是傣族叙事诗民间库藏量的冰山一角。 通过实地调查,可以推论:凡是有奘房的傣族村寨,就有佛教信徒抄献佛经的习俗,他们的奘房中就会有一定的佛经库藏量。“鲁令”是一种活形态的风俗;另一方面,傣族民众还喜爱从长诗改编而来的戏剧。据调查得知,傣戏演员常常把民众喜闻乐见的叙事诗改编成剧本,逢年过节就在社区舞台上表演。诸如《朗退罕》、《唐王游地府》等故事都很受大家欢迎。正是因为傣族社区还有传统的村落仪式生活,即诗歌的生存土壤还在,所以傣族叙事诗仍有生命力。 图3  奘房内堆放在地上的抄本 ©屈永仙 在仪式中演述叙事诗2008年的春节前夕,笔者再次回到家乡,并回访了寸老。那天正在津津有味地听他讲吃新节的来历时,突然进来一个村民,带着焦急的语气催促寸老前往他家帮忙,制作第二天仪式要用的“神竿”。寸老只好起身送客,当然,我不会放过这样的仪式追踪。于是请求主人家允许我去参与观察仪式现场,对方很爽快地答应了。第二天上午,我来到举办仪式的主人家里,只见寸老、刀老和其他几位不认识的老人都静坐在堂屋两侧,中间铺开了凉席和坐褥,前面摆放了一桌祭品。天井右侧已经立起了高过屋顶的“神竿”,那是寨老们用竹子编制而成的。据老人们介绍,这个仪式傣语称“勃顿即节”,意思是竖立神竿,请四方神灵前来坐镇,成为家庭的支柱,让天地神灵来保佑这个家庭,暂且称之为“立神竿仪式”。该仪式通常是在春节前夕,或家庭“元气”有所损伤(例如有家人死伤)的时候举行。仪式由线帕村的“贺鲁”绍老主持。只见他已脱去鞋子,盘腿坐在祭桌前,双手合什,口中念诵着一系列的祝词。当仪式进行到一半的时候,老人从怀里拿出一本“令”来演诵,用的曲调正是“哈贺令”!原来,他演述的文本叫《令告颂很》(这部简短的“令”其内容叙事和抒情并重,还称不上真正意义上的叙事长诗)。回想起来,那是我第一次见到演述诗歌的仪式现场。 图4  春节期间,寸老在奘房院内为大家演述《金羚羊阿銮》_ ©屈永俊 据老人们说,一年四季有许多演述“令”的仪式活动。事实上,傣族叙事诗正是在村落仪式或者节日庆典中得以演述的。每年长达三个月的夏安居,正是佛教信众抄献、演述佛经的高峰期。其次,每逢婚丧嫁娶、进新房仪式,以及举办各种佛教庆典时,人们也会抄献并在仪式上演述“令”。在几次田野调查中,我有幸参与观察了芒市新建村的“进新房仪式”,并看到了《腊堵相》的演述;在朗温村的丧葬仪式上,看到了《大孝记》的演述;在线帕村佛教庆典上,看到了《五颗金蛋》的演述,等等。为了让大家对此有更深的了解,下面我引入一个田野案例。 2009年9月底,芒市镇新建村的一名傣族居民,为刚建成的新房举行了“进新房仪式”。该仪式类似一种表演,其中有“土著”和“移民”两方角色。本寨的所有长老都坐在新屋内,扮演“土著”。堂屋门关闭,门外的房主人带着家眷扮演“移民”。相应地,有两名仪式主持人分别站在堂屋门内外。男主人敲门求进,屋内的主持人问“是什么人?”“从哪里来?”“路过了哪些地方?”“为什么要来这里?”“带来了什么?”等问题。屋外的主持人代替男主人一一回答以上问题。大体内容为“我们是种稻谷为生的傣族,从勒宏(怒江上游)森林迁徙下来,经历了许多地方,但都不适合居住,发现这里是一个美好的家园,希望在此地安家,希望得到你们的同意。我们手牵妻儿,头顶祖先神灵,牵着犁田的牛羊,扛着打鸣的公鸡,带来煮饭的三角架……”回答完这一系列的问题后,屋内的人就打开堂屋门,欢迎“移民”入住。 笔者认为,人们通过这种仪式表演,达到了追溯民族迁徙足迹、回忆历史的目的。结束了上面的仪式,众人聚餐完毕,大概下午两点,主人家请“贺鲁”到屋里诵读《一百零一朵花》(傣语称《朗京卜》)。新房是一座三层小楼房,诵读“令”的地方在第二层,那里设有佛龛。大家用凉席铺地,在佛龛附近铺了一张坐褥,放了几个枕头。诵读者脱帽脱鞋,盘腿而坐,把“令”摊开放在枕头上。其他听众也脱帽脱鞋,曲膝跪坐,男性在左上方,女性在右下方。首先,“贺鲁”燃香点烛,然后带领众人拜佛念诵佛经。几分钟的诵经结束后,贺鲁就开始从头诵读《一百零一朵花》,其他人双手合十,静坐聆听。“贺鲁”一边诵读一边向众人讲解其中的故事。原来,这部长诗讲的是这样的一个故事: 勐巴纳西国王有六个妃子,都没有子女。国王非常着急,于是下令大臣们为他寻找一个有生育能力的妃子。大臣们建议广贴告示,请姑娘们都来吃螃蟹,谁能吃完一百零一只螃蟹的话,就选她做王妃。一个穷人家的姑娘,为了治好母亲的病,就吃下了一百零一只螃蟹。她就成了新王妃,人们都称她为“朗京卜”。不久她怀孕了,六个王妃都很嫉妒,百般陷害,和大臣们串通一气,引诱国王外出打仗。国王走后,朗京卜生下了一百零一个孩子。恶毒的王妃们把孩子扔到猪圈里,然后用小狗来替代孩子。国王回来后发现王妃生的是小狗,于是就把她赶出了王宫。原来,这一百零一个孩子是天神派到人间的阿銮。当他们被扔到猪圈时,母猪把他们含在嘴里藏了起来。恶毒的王后知道后就装病,说只有吃了母猪肉才能好。母猪找到大象,请它保护这一百零一个孩子,于是大象把他们含进口中。王后知道后,又装起病来,告诉国王要用大象祭祀病才能好。大象知道后,赶紧找到山林里的尚雅细(野和尚),把孩子交给他。恶毒的王后做了一百零一个有毒的粑粑,一边请尚雅细到宫中做客,一边派人把毒粑粑拿到奘房中分给一百零一个孩子吃。孩子们都被毒死了,尚雅细只好流着眼泪把他们埋了。后来在他们的坟头上长出了一百零一朵鲜花。王后知道后,又派人把鲜花都铲除掉,扔进大江中。一百零一朵鲜花沿着大江漂到了遥远的地方,被一对慈祥的老人捡回家中,供放在堂屋上。后来,鲜花变成人做了老人的孙子。天神看到了这一切,于是下凡来送给孩子们一只斗鸡和一只宝盒。一段时间后,王宫举办了一次大摆。孩子们带着斗鸡和宝盒来到摆场,在那里和别人斗鸡,所向无敌。国王听后,请他们进宫斗鸡,如果他们输了,就把宝盒交给国王,如果他们赢了,国王把王位送给他们。结果国王输了,孩子们却不要王位,只要一个女子。国王让王宫中所有的女子都出来任他们挑选,但都不是孩子们要找的。最后,国王把正在打扫的朗京卜叫来,一百零一个孩子终于见到了母亲。国王知道了王后迫害朗京卜和王子的事情后,把恶毒的王后和王妃们都杀了。国王请孩子们和朗京卜一起住在宫里,但是孩子们并不想做国王,他们带着母亲回到了森林。国王因为郁郁寡欢最后死了,一百零一个孩子英明善良,受到百姓拥戴做了新的国王,他们从此过上了幸福的日子。 从内容来看,《一百零一朵花》具有家族兴旺的寓意。长诗中的“朗京卜”具有超凡的繁殖能力。因此,在“进新房仪式”时,人们抄献并演述这本“令”,目的是祝愿主人家兴旺发达、子孙满堂。然而,在一次仪式中只能诵读开篇的几章,难以诵读完整篇目。可见,人们在仪式中演述“令”,关键在于演述行为本身,而不是详尽叙述故事的内容。 跟踪这些村落仪式,让我接触到了越来越多的演述者。由于他们社会身份不同,所以无法用一个简单的称谓来统一。相对于西双版纳的职业艺人“章哈”来说,德宏没有职业歌手。除了特定的仪式场所需要主持人诵读演述“令”之外,从调查资料来看,只要掌握诗歌曲调、精通古傣文、嗓子洪亮的人,无论男女老少都能为大伙诵读“令”。在笔者三年多的田野调查中,见到现实生活中经常为民众演述“令”的主要是 “贺鲁”及其他奘房长老、“摩嘎拉”和“摩哈”。他们是傣族传统文化的传承人,也是傣族诗歌的推动者。 傣族叙事诗得以代代相传,除了佛教信仰及人们对于长诗、戏剧的渴望之外,还有一个重要的原因是,传抄和演述“令”有一定的经济收入。据调查,抄写“令”的费用基于纸墨和劳务付出。按照约定俗成,50页的文本大概需要支付60至80元,而100多页的需要90至100元。根据村落仪式的频繁程度,抄写者会备有几份常用的“令”,村民急用时可以直接购买。相对来说,演述者的收益是不确定的。如果是为一个家庭主持仪式和演述“令”,则由主人家自愿支付费用,数额不定。演述者会拿到几十至上百的劳务费。如果是在公共场合(例如在佛寺)为群众演述,所有的聆听者凭自愿送上“功德钱”,五角、一元不等。他们恭敬地把钱举过头顶然后放到一个竹盆上,以此酬谢演述者为人们带来的智慧享受。 最后要说的是,傣族叙事诗面临着一些问题:一、“令”的保存环境较差,容易造成文本的破损和丢失;二、懂古傣文的人越来越少,而(进入学校的)年轻人没有接受傣族传统文化教育的环境。在未来的几十年内,能够演述“令”的人将会越来越少;三、复印、打印技术的传入和推广,很可能威胁着传抄“令”的习俗,从而使“传抄者”这一社会角色消失。针对以上问题,我们能做的或许有以下几点:首先,建立相应的博物馆,收藏保存珍贵的文本。或者,资助地方文化馆、乡镇文化站,使其发挥得天独厚的功能,搜集文本并保护艺人;其次,动员国内外学术机构和相关学者关注傣族叙事诗的发展现状,共同来研究并促使它处于健康的生命情态;此外,可以鼓励地方教育机构采取可行的措施,将民族传统文化引进课堂,从教育入手,避免传统文化的断层甚至消亡。然而,最重要的应该是从内部着手,让傣族人自己来认识本民族的文化、进而喜爱和发展自己的诗歌。例如,支持民众演述“令”的各种仪式活动,鼓励艺人传抄文本,支持和赞助民间艺人的创作行为,例如改编剧本、录制诗歌唱片,等等。 本文原载《国际博物馆》全球中文版2 010年第1期 注释 [1] 盏西坝子位于云南省盈江县西北部,距县城平原镇有78公里。该坝子是一个南北走向的狭长盆地,槟榔江南北向贯穿整个坝子,傣族村寨散落在槟榔江两岸。盏西坝子包括盏西镇和芒璋乡两个行政区域。这里居住着傣、汉、景颇、傈僳等民族。 [2] 德宏傣族用于吟诵诗歌的曲调有近40种,大体分为山歌调、戏调、哭调、儿歌调、婚礼祝词调、鼓调、念经朗诵调(即“哈贺令”)、祭神调8大类,另外还有其他不可归入这些大类的11种曲调。 [3] 南算村行政上归属盈江县弄璋乡,不在田野中心盏西坝子的范围内,但扩大调查范围,可以使资料更具说服力。 推荐阅读

|