|

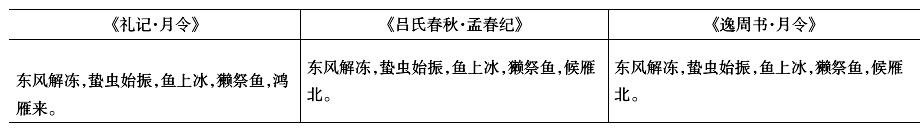

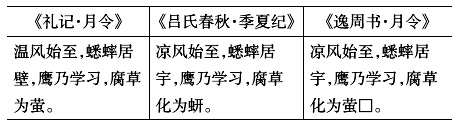

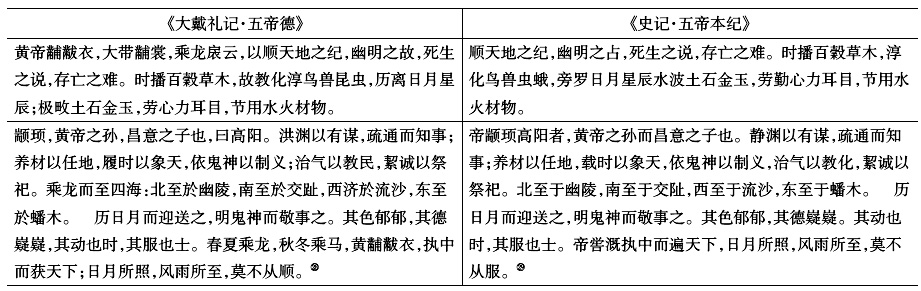

二、个案示例:三种《月令》与《史记·五帝本纪》 时令、月令、日书是战国时期兴起的一种流传广泛的类型化文献,他们以“时”为基本线索,梳理一年中不同的季节、月份、乃至更细的时间范围内国家政治、军事、教育、祭祀、水利、工程、农业、交通等各个领域内应当遵循的行为规范,在战国至秦汉社会中拥有极大的影响力,特别是与春秋以来流行的“五行”思想结合以后,时月令文献成为一个涵盖范围广阔、同时又深具系统性的文本系统,仅就月令而言,在《吕氏春秋》《逸周书》和《礼记》中,即存在三部《月令》文本,此外,在《淮南子·时则》中,也有经过删节的《月令》,一般而言,由于这些《月令》内容基本重合,仅存在一些无妨文意理解的异文,因此,学术界对于这三篇《月令》的认识并不存在特别的差异,但经过仔细的比读,我们却发现,存在于三部著作中的《月令》,确实存在着一些重要的差异。我们不妨先举一例:  这是《月令》中关于孟春月物候变化的记述,三个文本关于东风、蛰虫、鱼、獭的记述是完全一致的,差异出现在关于“雁”的描述上。我们知道,雁是一种具有栖息地季节性选择的候鸟,它的产卵地在西伯利亚地区,到了秋季,大雁成群结队地往南飞,最终抵达我国南方地区越冬,到第二年的春天,再飞回西伯利亚产卵,正是这种南北往来的节候性,使其被赋予“有信”的品质,成为婚礼中重要贽物以及文学作品中的重要意象。而也正是因为其节候性,关于大雁往返飞翔的记述具有鲜明的地域视角:如果从我国南方地区的立场来描述,它是春天北飞,秋天南驻,冬天开始准备北飞,而如果从中原地区的立场来描述,则是春天从南来北飞,秋天北来南飞,并不停驻。而《月令》正是系统记载了大雁一年中的往返飞翔,如《吕氏春秋》版: 孟春纪:候雁北。 仲秋纪:候雁来。 季秋纪:鸿雁来宾。 季冬纪:雁北乡。(25) 《逸周书·月令》与此相同。从这一文本细节我们可以发现,《吕氏春秋》和《逸周书》中的月令文献都是从我国南方的立场进行叙述的,故而称仲秋时节大雁南飞为“来”,而季秋即作“来宾”,所谓“宾”,就是短暂驻留之意,到了季冬,则“北向”待飞。尽管《吕氏春秋》的编撰在咸阳,属于中原地区,在季秋时不会有大雁“来宾”,季冬时更看不到大雁,这种描述方式与其自身地理位置显然不相配,但这倒进一步印证了《吕氏春秋》的编纂方式:杂纂诸书。可以想见,吕不韦虽然号称《吕氏春秋》为“一字千金”,但作为一部内容驳杂的异质性文本,其内部的疏漏仍是难以避免的。 不过,我们这里暂且不理会《吕氏春秋》的问题,先看《礼记》所见《月令》的改笔。在《吕氏春秋》和《逸周书》中,关于大雁一年往还的四次记载是符合南方立场的,具有内在的逻辑统一性,但在《礼记》所见《月令》中,四个节候中关于大雁的记载却是这样的: 孟春纪:鸿雁来。 仲秋纪:鸿雁来。 季秋纪:鸿雁来宾。 季冬纪:雁北乡。(26) 显然这是一个前后矛盾的记载方式,季秋纪的“鸿雁来宾”和季冬纪的“雁北乡”都明确显示出这是从南方立场进行的叙述,但孟春纪的“鸿雁来”却只能基于中原立场进行理解。如果仅看《礼记》文本自身,我们会认为关于《孟春纪》的记述可能是传抄过程中发生的讹误,但是比对《吕氏春秋》和《逸周书》,我们认为,更合理的解释,应当是后两者代表了《月令》涉及鸿雁部分的源初形态,而《礼记》所见《月令·孟春纪》则是经过有意识的改笔后形成的面貌:我们可以据此推测,《礼记》所见《月令》的整理者是一位身处中原的学者,为了使《月令》符合中原的节候特征,他在钞录过程中将文本改为“鸿雁来”,但这位整理者显然不够细心,他忽视了在季秋、仲冬两月还有关于鸿雁的记载,而那些记载是从南方立场进行描述的,因此,他的改笔暴露出《礼记》所见《月令》文本的异质性特征——《礼记》所见《月令》的钞录者显然不满足于担任一个机械的复制者,他希望参与到文本“逻辑化”的过程中,因此对文本进行了改造。 类似的例子又可以在季夏月中关于“风”的记载中看到:  这里,《礼记·月令》再次呈现出与《吕氏春秋》、《逸周书》版本《月令》的不同之处,关于季夏月的风,《吕氏春秋》和《逸周书》作“凉风”,而《月令》作“温风”,这会不会是钞录过程中发生的讹误呢?我们参读《逸周书·时训》,会发现其对《礼记》中所见的这一记述进行了进一步的解释: 小暑之日,温风至。又五日,蟋蟀居辟。又五日,鹰乃学习。温风不至,国无宽教。 立秋之日,凉风至。又五日,白露降。又五日,寒蝉鸣。凉风不至,国无严政。(27) 这里,《时训》赋予“温风”和“凉风”不同的灾异学解释,“温风不至”被解读为“国无宽教”,而“凉风不至”则对应地被解读为“国无严政”,这表明《礼记·月令》中以季夏月所至为“温风”的文本形态至晚在秦汉时期已经出现,并且有一定的传播。 可以说,《吕氏春秋·十二纪》的编撰者是一位“保守的钞者”,尽管文本中的物候描述与其身处的实际地理环境并不相符,钞者也未作修改。而《礼记·月令》显然出自一个“积极的钞者”:他介入了文本的改造,使《礼记·月令》成为一个异质性的文本,在这个意义上,《礼记·月令》除了拥有古本《月令》自身的意义以外,因为钞者的参与又增加了新的意义,比如他的地理信息,以及他进一步系统化的努力。《礼记·月令》的钞者当然难以被称为“作者”,但他无疑参与了这篇文献的意义构成。 再以《史记·五帝本纪》为例,据司马迁在“太史公曰”中介绍,这一部分的基本史料来源是《五帝德》和《帝系》,这两部文献都见于《大戴礼记》,将两者进行比对,我们发现,在黄帝、颛顼、帝喾三人的记述中,分别有一节文字见于《大戴礼记》本《五帝德》,而不见于《史记》:  这三段未见于《史记》的内容具有相关性,都是记述君主“乘龙”巡游之事。究竟这些内容是《大戴礼记》的钞者加入的呢,还是司马迁刊落的呢?如果看黄帝和帝喾的部分,似乎很难确认,但就颛顼一节而言,其下文言颛顼四至之处,如果按照《史记》的读法,则此四至当承上文,指颛顼“祭祀”之处,而如果按照《大戴礼记》的读法,则此“四至”是其乘龙所至之处,两相比较,当以《大戴礼记》本更为合理。加上在后文涉及尧的部分时,《大戴礼记》有“黄黼黻衣,丹车白马”之文,与此三者相应,而《史记》作“黄收纯衣,彤车乘白马。”(30)更足证《五帝德》古本确实言及五帝之服色及其乘舆,《大戴礼记》本基本保留了《五帝德》的原貌。 那么,为什么司马迁所“钞”的《五帝本纪》中黄帝、颛顼、帝喾部分都未见关于服色、乘舆的记述呢?如果将其简单解释为司马迁所据本的残缺,恐怕过于随意。我们认为,最合理的解释,应当是司马迁认为《五帝德》中关于三帝“乘龙”之说带有太明显的神话色彩,是所谓“其文不雅驯,荐绅先生难言之”者,所以,本着“择其言尤雅者,故著为本纪书首”的钞录原则(31),尽管颛顼一节中“北至于幽陵”四句因此显得颇为突兀,但为了符合其修史原则,司马迁还是有意刊落了这三段文字,可以说,较之于司马迁保留的内容,恰恰是“刊落”这一行为,体现了司马迁的匠心独运。设想,如果没有《大戴礼记·五帝德》中的这段文字,司马迁的这一细微的删改是几乎难以被发现的,而一旦我们注意到这一点,则我们对于他修史的原则便可有更为真切的了解。 (责任编辑:admin) |