|

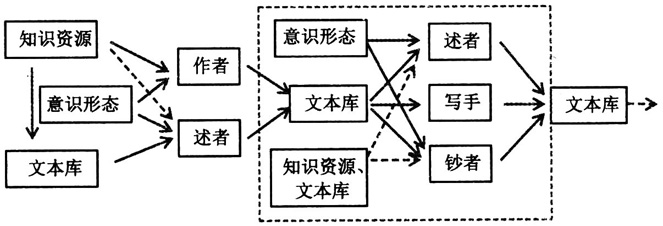

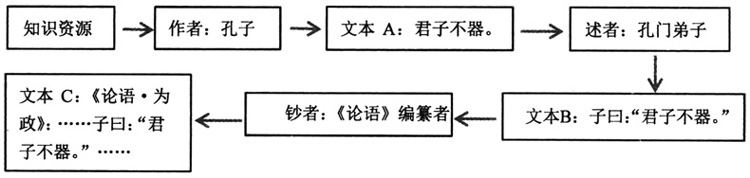

内容提要:写钞本时代文本生成的主体可以区分为四种角色:作者、述者、钞者和写手,其中作者是文本的生成者,写手是文本的传播者,而述者和钞者则可兼具两种功能。辨识此四种角色对于文本所拥有的不同权利,特别是钞者如何整合多元文本来源,生成具有“异质性”的衍生型文本,对于我们了解写钞本时代文本的生成过程及其深层结构、甚至文学性因素具有重要的启示意义。要言之,正面认识“钞者”在异质性文本生成过程中的创造性,在方法论层面探索建立“钞者研究”的范式,是推进写钞本时代文本研究走向深入的关键。 关 键 词:写本/钞本/异质性文本/作者 基金项目:国家社科基金资助项目“汉代《洪范》五行学研究”(项目批准号:14CZX022)。 作者简介:程苏东,男,江苏东台人,北京大学中文系讲师。 一个文本需要经过几个环节才能最终呈现为可以流传的物质形态?在《论语》中,孔子曾这样描述郑国“命”辞的撰写过程:“子曰:为命,卑谌草创之,世叔讨论之,行人子羽修饰,东里子产润色之。”①从草创到讨论、修饰、润色,四易其手之后,一篇命辞才宣告完成。时至今日,这仍然是官方文书的典型形成过程,而对于经此过程而生成的文本,如果我们要追问其作者是谁,显然是难以回答的,它也许在汉代会被收入命名为《子产》的“书”中,因为文本最终是由子产审定的,但从孔子的叙述中我们知道,子产实际上只是文本生成的一个环节而已,一个经过子产“润色”后的文本固然可以说是得到子产认可、符合子产政治意愿的文本,但显然,他难以被称为真正意义上的“作者”。 而事实上,类似郑国命辞的这种文本生成方式是非常普遍的——从《尚书·尧典》《五帝德》《孟子·万章》到《史记·五帝本纪》,从刘向、刘歆父子的《洪范五行传论》到《汉书·五行志》②,从单篇流传的《月令》到《礼记·月令》《吕氏春秋·十二纪》《逸周书·月令》《淮南子·时则训》,从刘炫、刘焯《毛诗》旧疏到孔颖达《毛诗正义》,基于既有的文本基础,通过补笔、删略、改笔、缀合等方式便可生成新的衍生文本。由于写钞本时代文本的留存较刻本时代远为困难,后出的衍生型文本常常会挤压其源初文本的传播空间,造成后者的湮没与亡佚,因此,对于写钞本时代生成的文本来说,如果不经甄别,我们很难判断一个文本究竟是原生的还是衍生的,而对于那些具有“异质性”的衍生文本来说,如果仍用传统的“作者—文本”模式进行研究,显然无法真正呈现文本生成者与文本之间的复杂关系。因此,对于写钞本时代留存文本的研究来说,“异质性文本的发现”首先就成为一个重要的研究步骤,而如何认定文本生成、传播环节中不同角色对文本施加的不同影响,对于这类异质性文本的研究自然具有基础性的意义。本文将在大量已有个案研究的基础上,尝试提出一种新的文本研究范式,希望能将基于文本复杂形成过程的写钞本时代文本研究引向精细与深入。 一、作者、述者、钞者、写手:参与文本的四个角色 我们可以将文本生成与传播的参与者区分为以下四种类型: 首先是“作者”,即对既有知识资源进行叙述、说明、评论,或将某种意识形态、价值理念以“文本”形式表达出来的知识人。如同任何一片树叶都可以追溯到最初的种子,在大多数人的理解中,任何一个文本总有其最初的“作者”。然而对于早期文本而言,无论是来自民间的口传之语,还是来自官方的公共文书,那些经过集体创作而产生的“文本”往往难以辨识其“作者”为谁。以上举郑国命辞的创作为例,卑谌是最初的“草创”者,当然应当被视为文书的“作者”,但如果文书经过世叔、子羽、子产的修改后,卑谌的原有文字全部被更替了,那么,这样一个由卑谌草创的文书还能由他参与署名吗?而如果这一文本的修订过程无穷大,每个参与者最终只留下了一句话,甚至一个词、一个字,那么,谁又有资格自称是这篇文书的“作者”呢?可见,并非所有的文本都拥有作者,在这一“集体创作”的过程中,“作者”湮没于文本之中,最终被消解了。 其次是“述者”。子曰:“述而不作,信而好古。”在这一语境中,“作”强调原创性,而“述”则是对于既有文本的口头复述。当然,“述”本身可以表现为口述与笔述两种方式,但在本文的界定中,“述者”仅指对既有文本进行口述者,这是为了将其与“钞者”进行有效区分。述者是简帛时代知识传播的基本环节,在纸普及以后仍然扮演关键的角色。《春秋公羊传》《春秋穀梁传》等经传文本大都经过数代经师的口述才最终书于竹帛,而《诗经》等韵文文本的早期流传过程,主要也依赖于述者。与其他三种角色不同,述者对于文本的传播必须基于一种交互式的情境,例如表演、仪式、社交、教学等,《左传》所载“赋诗”、《国语》所载“师箴,瞍赋,矇诵”、《仪礼》所载歌诗、《礼记·王制》所载“太师陈诗”等,都是“述者”传播文本的方式。根据不同场合的需要,述者可以自觉地对既有文本进行不同程度的增删、更易和自主阐释,因此,除了经典性文本具有基本稳定的形式以外,多数文本在述者那里是充满流动性的③。此外,一些因素也会导致其无意识地对文本施加影响,这主要表现为方言所导致的语音变化、记忆失误所导致的错讹与脱漏等。值得注意的是,“述者”除了是文本的传播者以外,也可以是次生文本的创造者,这首先体现于语录体这一特殊的文类中。对于《论语》《孟子》《墨子》中以“子曰”“曾子曰”“孟子曰”“子墨子曰”开头的各章而言,孔子、曾子、孟子、墨子虽然是其所言文本的“作者”,但一旦加上“××曰”,就成为由其弟子或后学以“述者”身份创造的新文本了④。 再次是“钞者”。关于“钞”与“写”之别,近年来已经有多篇文章进行讨论,简言之,“钞”指对既有文本的创造性改造,而“写”则是对文本内容的机械复制。从用例上看,童岭曾论证,至晚到六朝时期⑤,“钞”与“写”在使用上已经有了一定程度的分化,但相关研究也并不否认在当时以至唐宋以后的文献中,“钞”“写”混用情况的客观存在。不过,对于异质性文本的研究来说,“钞”与“写”的区分是极为关键的一步,因此,我们仍将借用并进一步清晰地定义这一组概念。 我们认为,所谓“钞者”是指利用既有文本创造新的书面文本的知识人,是文本进入书写形态后出现的一种参与者类型。关于“钞”的早期记载,刘向《别录》载《左传》的早期传播云:“铎椒作《抄撮》八卷,授虞卿,虞卿作《抄撮》九卷。”⑥可见,以节录的方式传播对象文本,并形成衍生文本的书写方式,至晚在战国时期已经出现了。根据与文本之间关系的不同,钞者包括三种具体类型: 其一是口传文本向书面文本的转录者,王充在《论衡·自纪篇》中称之为“遥闻传授,笔写耳取”⑦,例如《论语》的编纂者、将《春秋公羊传》书于竹帛的公羊寿、胡毋生等都属于此类“钞者”。如前所述,口传文本除了表现为“声音”以外,还包括其得以呈现的情境,例如教学、表演、仪式等,转录者除了将语音转换为文字以外,还需对其情境进行描述,例如《论语》中“子路、曾皙、冉有、公西华侍坐。子曰”数句,就是最基础的描述。由于书面文本在传播的持续性和广域性方面具有口头文本无法比拟的优越性,当文本被书写之后,书面文本会逐渐挤压文本以口传的方式继续流传,因此,这类“钞者”对口传文本原有情境的描述、书面文本语体风格的确定、包括对同音字的辨识等,都将持久影响文本的传播形态。 其二是既有单一书面文本的使用或改造者,包括(1)将其置于新的文本环境中,例如《吕氏春秋》《淮南鸿烈》《韩诗外传》等对先秦大量篇章文本的截取与借用;(2)对其进行程度不同的删节、增补和改笔,例如下文所举司马迁在《五帝本纪》的黄帝、颛顼、帝喾部分对《五帝德》的改造,以及《礼记·月令》对通行本《月令》的改造;(3)用新的语体对既有文本进行译写,例如《史记》对于《尚书》诸篇的大量译写。 其三是利用既有的多种知识资源或文本库创造出新的单一文本者,例如以《尚书·洪范》、《洪范五行传》、董仲舒《春秋灾异》、刘向《洪范五行传论》、刘歆《洪范五行传论》、许商《五行传记》及汉廷档案为基础纂合成《汉书·五行志》的班固。 最后是“写手”,是指对既有书面文本进行复制的人。他们的身份大抵有两类,一类是服务于各类政府机构的“文吏”。《周礼》详细列举了多种需要复制的官方文本,包括君王诏命,见于《内史》条:“内史掌书王命,遂贰之”⑧;外交盟约,见于《司盟》条:“凡邦国有疑会同,则掌其盟约之载,及其礼仪,北面诏明神。既盟則贰之”⑨;税收记录,见于《司书》条:“凡税敛掌事者受法焉,及事成,则入要贰焉。”⑩人口登记,见于《司民》条:“及三年大比,以万民之数诏司寇。司寇及盂冬祀司民之日,献其数于王。王拜受之,登于天府。内史、司会、冢宰贰之,以赞王治。”(11)此外,还有一种颇为特别的“贤能之书”,见于《乡大夫》条:“厥明,乡老及乡大夫、群吏献贤能之书于王,王再拜受之,登于天府,内史贰之。”(12)这些制度虽然未必真正施行过,但足见各类官方文件和国家藏书的复制在战国时期已成为常态,而政府机构中自然也就存在一批从事文本复制的官吏。《汉书·河间献王传》载景帝时献王“从民得善书,必为好写与之,留其真。”(13)《汉书·艺文志》载汉武帝“建藏书之策,置写书之官。下及诸子传说,皆充秘府。”(14)从“写书之官”可知,这种图书复制工作到汉武帝时期已经相当制度化了。东汉班超以“家贫,恒为官佣写书”(15),其身份正是受雇于官、以此谋生的“写手”。 又,《汉书·师丹传》言“丹使吏书奏,吏私写其草”(16),《王莽传》载李焉“令吏写其书,吏亡告之”(17),知除了政府机构聘有“书吏”以外,官员自己也有“书吏”。《抱朴子内篇》载葛洪初从郑隐问学,“唯余尫赢,不堪他劳,然无以自效,常亲扫除,拂拭床几,磨墨执烛,及与郑君缮写故书而已。”(18)可见门生也常为老师复制图书。此外,扬雄《法言》,《后汉书·王充传》中均提及“书肆”(19),则图书销售的需求可能也会催生一批民间的职业“写书”人。不过由于文献不足徵,这里只能存疑了。 另一类“写手”事实上是文本的阅读者。《史记·龟策列传》褚先生序载其“求《龟策列传》不能得,故之大卜官,问掌故、文学、长老习事者,写取龟策卜事。”(20)《抱朴子外篇·自叙》言葛洪“先人典籍荡尽,农隙之暇无所读,乃负笈徒步行借。义卒於一家,少得全部之书。益破功日,伐薪卖之,以给纸笔。就营田园,处以柴火写书。……常乏纸,每所写反覆有字,人尠能读也。”(21)这里的“写”均是基于个人的阅读需要。 不过,无论是基于哪一种类型的“写手”,“写”的要义都在于对既有文本的忠实复制。笔者之所以将前三种文本生成角色称为“者”而将“写手”称为“手”,并不意味着他们对于文本可能施加的影响有高下之分,而是前三种角色都拥有创造或改造文本的“合法权利”,在文本生成过程中都属于拥有主体性的角色,我们可以通过他们对于文本的创造和改造,进一步分析其作为主体性个体(“者”)的思想、情感、社会地位、美学趣味、知识背景和表达习惯;而对于“写手”来说,他并不具有这样的“合法权利”,一个称职的写手应当严格遵照既定文本进行转录,在此过程中,他作为“人”的主体性应暂时离场,而它影响文本的方式主要在于其用以书写的“手”:这包括其选纸、执笔方法、书写姿势、用字习惯(俗字与正字)、行格设计等若干具体因素(22),《抱朴子内篇》云:“书字人知之,犹尚写之多误,故谚曰:书三写,鱼成鲁,虚成虎,此之谓也。七与士,但以倨勾长短之间为异耳。”(23)写手对于所据文本的误识、以及转录过程中的误笔会导致讹、脱、衍、倒等各类文本形态的出现(24)。 综上,前述四者在文本生成过程中承担的角色是不同的,作者是一部分文本的生成者,述者和钞者既是文本的传播者,也可以是一部分文本的生成者,而写手则只是文本的传播者,他们与文本之间的关系可以用以下模型来表示:  (注:实线表示必然发生的过程,虚线表示可能发生的过程,虚线框表示可能不断重现的过程。) 所谓“知识资源”,泛指一切可能转化为知识的文明形态,它包括人类的各种认知活动与社交活动,本身可能以文本的形式存在,例如神话、传说、俗语、套语、嘏辞;也可能以非文本的形式存在,例如表演、仪式、场景、禁忌、信仰、记忆、思想等。前者构成流动性的文本库,并通过述者实现传播与再创造,而后者则通过作者生成文本。 上图中虚线框以左的部分代表理论中文本初次生成的过程,而虚线框中的内容则是文本在实际传播过程中发生的变化,这一过程可以不断重复,由此也就生成一个又一个新的文本,从而构成一个具有谱系性的“文本族”。值得注意的是,对于作者、述者与钞者的认定,与文本的层次、结构及其表现形态有着密切的关系,例如,“君子不器”这一文本是由作为“作者”的孔子创作出来的,而“子曰:君子不器”就是由作为“述者”的孔门弟子创造出的新文本了,至于收入《论语·为政》的“子曰:君子不器。”则又是《论语》一书的“钞者”创造的第三层级的文本了。参照上述模型,其过程可简要图示如下:  一个进入《论语》的“子曰”与进入《礼记》的“子曰”,以及《孝经》《孔子家语》中的“子曰”常常具有不同的权威性,这往往并不是由A、B层级的文本环境决定的,而是由C级文本的身份而决定的。而本文特别强调的问题在于,在上述模型中,就文本的生成而言,除了由作者直接创造的文本以外,经由述者生成的文本往往被加入其知识资源和意识形态,甚至还有其它文本的介入;而在文本的传播过程中,除了写手参与的复制过程理论上不应产生新的文本以外(写手对于文本常常产生关键性的影响,但这些影响只构成文本的“错误”,而不生成新的文本。这一问题下文还会提及),任何有述者或钞者参与的文本传播过程都有可能加入新的意识形态或文本资料,从而使得新生的文本区别于其所据的文本。而这一切受到述者或钞者意识形态、知识资源及其所知其它文本的影响而形成的新文本,就是我们所说的“异质性文本”。它们具有内在的张力,原始文本与新介入的因素构成一种紧张的合作关系:后者积极参与到新文本的语义构建之中,但往往难以完全适应原始文本的既有逻辑与风格,两者之间常常出现断层、矛盾、重复等显性的文本疏漏,至于其修辞、风格、逻辑等深层结构,更难以真正实现“天衣无缝”的弥合。因此,要理解这些异质性文本,除了要理解其字面的语义指向以外,更需要了解有哪些异质性因素进入了这些文本。这些文本常常被置于一个众所周知的“作者”名下,传统的研究也常常以这一“作者”与“文本”的互动关系为切入点,但按照我们的模型,这些“作者”有的只能被称为“述者”或“钞者”,他们与文本之间的复杂关系,需要经过精细的甄别。总之,只有发现其异质性,我们才能真正走进这些文本;只有对这些异质性的形成原因做出合理的解释,我们才能真正理解这些文本;而只有辨识出作者、述者、钞者与写手分别在何种程度上参与了这一文本的生成与传播,我们才能真正实现“文本”与“人”之间的互动理解。 在写钞本时代,这种具有“异质性”的文本是普遍存在的,仅就战国秦汉时期而言,至少就有以下文本呈现出这样的特点:《论语》《韩诗外传》《洪范五行传》《礼记》《大戴礼记》《春秋繁露》《孔子家语》《逸周书》《墨子》《庄子》《荀子》《管子》《吕氏春秋》《淮南鸿烈》《新书》《孔丛子》《说苑》《新序》《史记》《汉书》《楚辞》等,涉及经、史、子、集四部,不仅对于整个战国、秦汉文明的研究具有重要的影响作用,而且对于我们认识早期文本的生成过程具有重要的启发性。 (责任编辑:admin) |