|

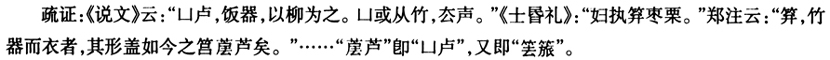

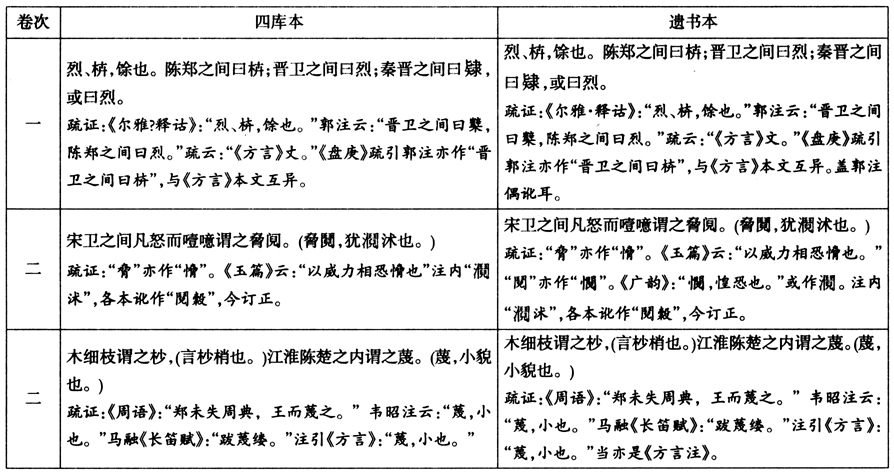

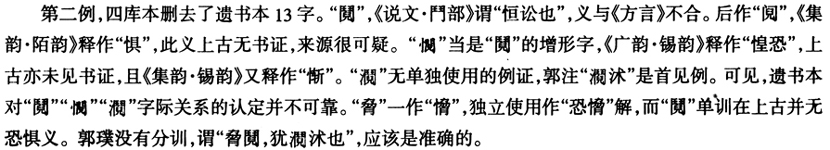

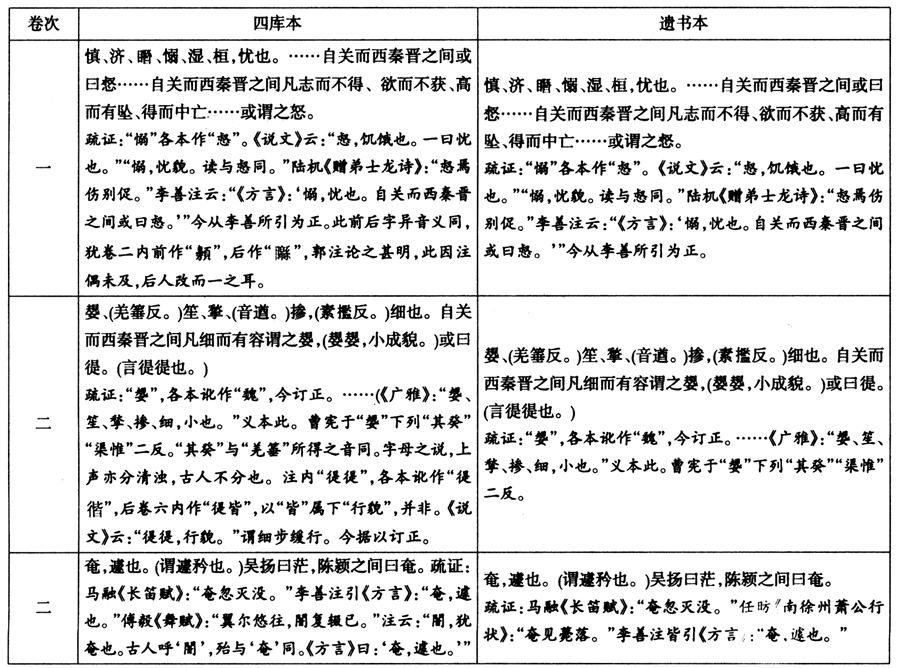

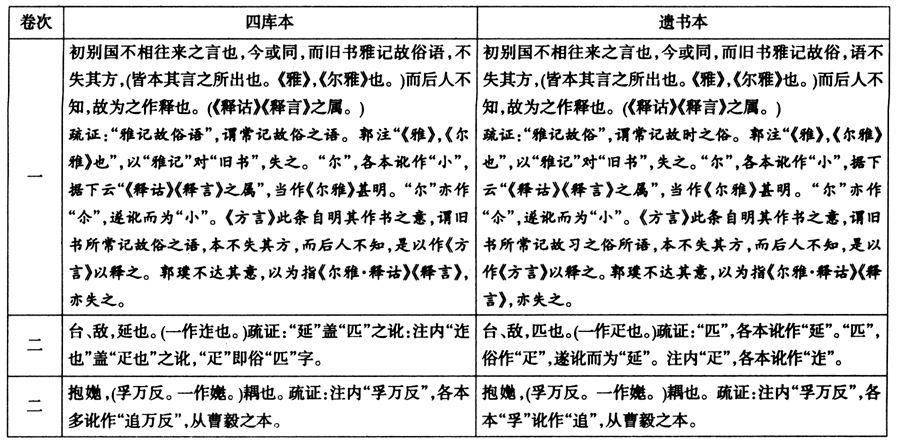

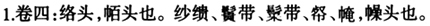

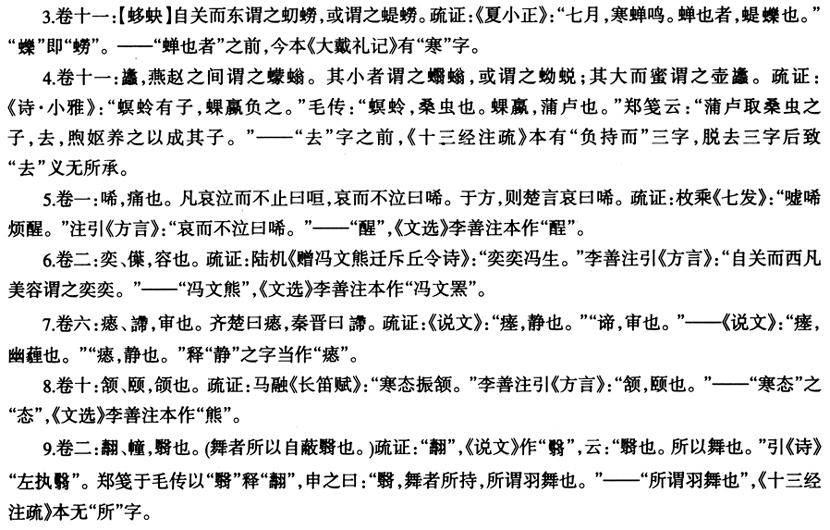

【作者简介】华学诚,北京语言大学人文学院(北京100083)。 【内容提要】戴震《方言疏证》版本有四库系本和遗书系本两个系统,四库系本所依据的是戴震的最后写定本,比遗书系本作底本更理想。四库系本的代表版本聚珍版最为精善,其《方言》本文、郭璞注文反映了戴震的校勘水平,其疏证文字反映了戴震的研究水平。校定本的基本目标是复原戴震的学术成果,能进而校订作者所引文献的错讹则符合现代学术研究的要求。 【关 键 词】《方言疏证》/戴震/清代语言学/古籍整理 戴震是清代第一个对郭注《方言》进行全面研究整理的学者,他的《方言疏证》(以下简称《疏证》)取得了很重要的成就,成为此后整理研究郭注《方言》的基础。①《疏证》有几种版本问世,并陆续出现了很多翻刻本、影印本、排印本,但长期以来并没有出现符合现代学术研究要求的整理本,这对《疏证》的利用与研究和郭注《方言》的利用与研究都是不利的。上世纪90年代终于先后出版了两种点校本:一是张岱年主编的《戴震全书》本,收在第三册,黄山书社1995年出版(以下简称“黄山本”);一是戴震研究会、徽州师范专科学校古籍整理研究室、戴震纪念馆编纂的《戴震全集》本,收在第五册,清华大学出版社1997年出版(以下简称“清华本”)。这两种点校本当然都有其可贵努力甚至贡献在,但是皆不很理想,清华本的质量尤其令人遗憾,因此,科学整理出一种高质量的《疏证》本仍然是需要继续完成的任务。 新的《疏证》整理本应该厘清哪些问题、应该如何来做,是本文所要讨论的问题。我认为,这些问题同时也是古代语言学著作如何进行文献学研究的重要问题,希望通过对《疏证》和其他一些各具特点的个案的分析,能够为古代语言学著作整理规范的形成提供借鉴,愿方家与同好予以关注并有以教之。 一、《疏证》版本的具体情形 科学整理《疏证》,首先要厘清各种形态的传世版本,否则连底本选择都会出现问题。《疏证》各种性质的版本很多,考《文字音韵训诂知见书目》,③明确著录为戴震疏证的有下列10种: 1.輶轩使者绝代语释别国方言十三卷,汉扬雄撰,清戴震疏证,清乾隆孔继涵微波榭丛书本,又名方言疏证 2.輶轩使者绝代语释别国方言十三卷,汉扬雄撰,清戴震疏证,清乾隆孔继涵微波榭丛书本,清卢文弨校并跋,存六卷:八至十三 3.輶轩使者绝代语释别国方言十三卷,汉扬雄撰,清戴震疏证,清乾隆孔继涵微波榭丛书本,清王念孙批校,存七卷:一至七 4.輶轩使者绝代语释别国方言十三卷,汉扬雄撰,清戴震疏证,民国二十五年影印安徽丛书·戴东原先生全集本,据微波榭丛书本影印 5.輶轩使者绝代语释别国方言十三卷,汉扬雄撰,清戴震疏证,清光绪八年汗青簃刻本 6.輶轩使者绝代语释别国方言十三卷,汉扬雄撰,清戴震疏证,清刻本 7.輶轩使者绝代语释别国方言十三卷,汉扬雄撰,清戴震疏证,清刻民国三十一年四川大学重修本 8.輶轩使者绝代语释别国方言十三卷,汉扬雄撰,清戴震疏证,民国二十五年上海中华书局排印四部备要本 9.輶轩使者绝代语释别国方言十三卷,汉扬雄撰,清戴震疏证,民国二十五年上海中华书局缩印四部备要本 10.方言疏证十三卷,清戴震撰,台北大化书局影印戴东原先生全集本 根据上述著录内容,可作出如下归类:1-4及10这5种应视为同一本子,即清乾隆孔继涵《微波榭丛书》本,卢文弨的校跋、王念孙的批校都是在这种本子上进行的,《安徽丛书·戴东原先生全集》本是据《微波榭丛书》本影印的,台北的本子又是据《戴东原先生全集》本影印的;5是光绪年间汗青簃据《微波榭丛书》本重刻;6、7著录“清刻”,但未注明具体时代和版本情况;8、9是上世纪30年代的排印本。 上述版本中,孔继涵《微波榭丛书》本无疑是最早的。戴震在乾隆四十二年(1777)去世,孔继涵从乾隆四十二年至乾隆四十四年(1777-1779)辑刊《微波榭丛书》,《戴氏遗书》即其中一部分,此本不早于乾隆四十二年,不晚于乾隆四十四年,是戴震去世之后印行的版本(以下简称“微波榭本”)。上述第5种亦祖于微波榭本,是晚清的翻刻本;6、7两种不管是否依据微波榭本新刊,也肯定晚于微波榭本。民国二十五年(1936)《安徽丛书》编印处把戴震的著作辑入《安徽丛书》第六期,所收著作除了《戴氏遗书》外,又增收了戴氏的很多种著作,总名为《戴东原先生全集》,其中《疏证》名为《方言注疏证十三卷》,为影印本。 《文字音韵训诂知见书目》中实际上还著录了不少其他《疏证》本子,只是既没有戴震之名,也无“方言疏证”或“疏证”字样,共有12种: 1.輶轩使者绝代语释别国方言十三卷,汉扬雄撰,晋郭璞注,清乾隆武英殿木活字印武英殿聚珍版书本 2.輶轩使者绝代语释别国方言十三卷,汉扬雄撰,晋郭璞注,清乾隆武英殿木活字印武英殿聚珍版书本,清佚名批校 3.輶轩使者绝代语释别国方言十三卷,汉扬雄撰,晋郭璞注,清乾隆武英殿木活字印武英殿聚珍版书本,清严可均校 4.輶轩使者绝代语释别国方言十三卷,汉扬雄撰,晋郭璞注,民国二十四年至二十六年上海商务印书馆影印丛书集成初编本,据武英殿聚珍版书本影印 5.輶轩使者绝代语释别国方言十三卷,汉扬雄撰,晋郭璞注,清乾隆四十二年福建刻武英殿聚珍版书本 6.輶轩使者绝代语释别国方言十三卷,汉扬雄撰,晋郭璞注,清光绪二十五年广雅书局刻武英殿聚珍版书本 7.方言十三卷,汉扬雄撰,晋郭璞注,清乾隆写文渊阁四库全书本 8.方言十三卷,汉扬雄撰,晋郭璞注,一九八三年台湾“商务印书馆”影印清乾隆写文渊阁四库全书本 9.方言十三卷,汉扬雄撰,晋郭璞注,一九八九年上海古籍出版社影印清乾隆写文渊阁四库全书本 10.方言十三卷,汉扬雄撰,晋郭璞注,清乾隆写文溯阁四库全书本 11.方言十三卷,汉扬雄撰,晋郭璞注,清乾隆写文津阁四库全书本 12.方言十三卷,汉扬雄撰,晋郭璞注,清乾隆写文澜阁四库全书本 上述各本虽然没有著录与戴震有关的任何信息,但其实都是戴氏校勘疏证本。根据著录内容能很清楚地区分出两类:1-6是武英殿聚珍版,包括影印本和翻刻本;7-12是《四库全书》写本。所谓聚珍版就是活字本。为了把《四库全书》中的善本尽快简便经济地印行,乾隆三十八年(1773)主管刻书事务的大臣金简奏请使用木活字,乾隆皇帝准奏,并把“活字”改为“聚珍”,凡排印之书,均在每书首页首行之下有“武英殿聚珍版”六字,这就是所谓武英殿聚珍版书;乾隆四十一年(1776)颁发聚珍版于东南各省,并准所在锓木通行,所以上面所著录的乾隆四十二年福建刻武英殿聚珍版书本应该是相当早的。至于《四库全书》,各部写本的完工时间并不相同,其中每一种书的实际缮写完成时间也不一样,如文渊阁《疏证》书前《提要》尾署时间为“乾隆四十二年五月”,而文津阁则署为“乾隆四十九年十一月”,前后相差几达七年半。 除了版本来源不明的两种和上世纪30年代《四库各要》排印本之外,上述著录的其他本子实际上有两个系统,以《微波榭丛书》本为代表的各本可称之为“遗书系本”,以武英殿聚珍版为代表的各本可称之为“四库系本”(下文凡用这两个称名时,都是类称,非指某一种版本)。樊廷绪在嘉庆六年有一个刊本,是武英殿聚珍版书的翻刻本,当属于四库系本,《文字音韵训诂知见书目》未见著录,所谓“清刻本”不知是否即为此本;民国二十六年(1937),商务印书馆除了把聚珍版影印收进《丛书集成》外,还把遗书本影印收进了《万有文库》,这两个影印本都非常通行。④ 二、点校本底本的选择不理想 黄山本说自己用的底本是《戴氏遗书》本,根据我的考察,实际上应该是遗书系本中的《安徽丛书》本;清华本的整理即以《安徽丛书·戴东原先生全集》为基础,其底本自然即为此本。尽管《安徽丛书》本是据微波榭本影印的,但是并没有微波榭本好。请看下列例子: 1.卷四:自关而西秦晋之间无缘之衣谓之  。 。2.卷三:凡饮药傅药而毒南楚之外谓之瘌,北燕朝鲜之间谓之痨。(痨、瘌皆辛螫也。音聊。) 3.卷九:江湘凡船大者谓之舸,小舸谓之艖,艖谓之艒  。(目、宿二音。) 。(目、宿二音。)4.卷六:厉、印,为也。瓯越曰印,吴曰厉。 疏证:“印”,各本讹作“印”,今订正。《广雅》:“厉、印,为也。”义本此……《尔雅》“厉,作也”,郭注引《谷梁传》“始厉乐矣”,《疏》全引《方言》此条,“印”亦讹作“印”,余并同。 5.卷十三:簇,南楚谓之筲,赵魏之郊谓之  。 。 例1是关于《方言》正文的文字,例2、3是关于郭注的文字,例4、5是关于戴震疏证的文字。《方言》卷四正文的“  ”,《安徽丛书》本将“ ”,《安徽丛书》本将“ ”误作“統”。卷三郭注“瘌”,《安徽丛书》本误作“痢”,《方言》正文未误。卷九正文“艒”郭注音“目”,《安徽丛书》本误作“自”。卷六戴氏疏证文字中前后两处“讹作印”之“印”,《安徽丛书》本均误作“印”。卷十三戴氏疏证文字中“‘ ”误作“統”。卷三郭注“瘌”,《安徽丛书》本误作“痢”,《方言》正文未误。卷九正文“艒”郭注音“目”,《安徽丛书》本误作“自”。卷六戴氏疏证文字中前后两处“讹作印”之“印”,《安徽丛书》本均误作“印”。卷十三戴氏疏证文字中“‘ 芦’卽‘凵卢’”之“凵”,《安徽从书》本误作“口”。依据微波榭本影印的《安徽丛书》本怎么会出现这样一些新错误的呢?“ 芦’卽‘凵卢’”之“凵”,《安徽从书》本误作“口”。依据微波榭本影印的《安徽丛书》本怎么会出现这样一些新错误的呢?“ ”与“統”、“瘌”与“痢”、“目”与“自”、“印”与“印”、“凵”与“口”等字形都极其相近,最大的可能就是,由于影印不清晰(那时的影印设备、技术和水平与今天无法相比),又没有仔细校核,就逞臆描摹了。黄山本、清华本虽然没有全部沿袭《安徽丛书》本的上述错误,但还是留下了可供判断的证据,比如“ ”与“統”、“瘌”与“痢”、“目”与“自”、“印”与“印”、“凵”与“口”等字形都极其相近,最大的可能就是,由于影印不清晰(那时的影印设备、技术和水平与今天无法相比),又没有仔细校核,就逞臆描摹了。黄山本、清华本虽然没有全部沿袭《安徽丛书》本的上述错误,但还是留下了可供判断的证据,比如“ ”误作“統”在黄山本和清华本中都保留了下来,“凵”误作“口”在清华本中依然存在,这表明它们所使用的是《安徽丛书》本,而这些错误在微波榭本中都不存在,四库系各本中也没有。⑤由以上举证可知,即使在遗书系各本中选择底本,也不应该选择晚出的《安徽丛书》本,我在文章开头说黄山本和清华本都不很理想,这是最基本的原因。 ”误作“統”在黄山本和清华本中都保留了下来,“凵”误作“口”在清华本中依然存在,这表明它们所使用的是《安徽丛书》本,而这些错误在微波榭本中都不存在,四库系各本中也没有。⑤由以上举证可知,即使在遗书系各本中选择底本,也不应该选择晚出的《安徽丛书》本,我在文章开头说黄山本和清华本都不很理想,这是最基本的原因。古籍整理,底本选择很重要也很关键,时间上最早、质量上最好的本子是底本的最佳选择,但是这个愿望要在版本复杂的情形下实现并不那么容易。如前所述,《疏证》有两个系统的版本,到底哪个版本最早,哪个版本最好,能否选择到最早又最好的本子,这就需要严谨而又深入的考察。 清华本没有说明《疏证》的版本及其源流,整理者显然没有关心这一问题。黄山本对版本做过一番考察,看到了《疏证》的版本有两个系统,所述大体既得。其整理《说明》曰:“《方言疏证》的版本,事实上有两个系统:一是戴氏姻亲孔继涵于1777年至1779年刊刻的《微波榭丛书·戴氏遗书》所收的本子……常见的《安徽丛书》本、《四部备要》本、《万有文库》本均属这一系统。一是《四库全书》经部小学类所收的本子……无‘戴震疏证’字样,只作为《方言》的一个善本来看待。常见的武英殿聚珍版本、嘉庆六年樊廷绪刊本及《丛书集成》本均属这一系统。”黄山本自述是用“《戴氏遗书》本作为底本,与聚珍版本(即四库全书本)对勘”,理由没有说明说透,但结合其整理《说明》中的如下这段话一起理解就很清楚了:“《戴氏遗书》本是戴氏家藏的稿本,戴震去世后,孔继涵即据此刊刻,时间不晚于1779年。而《四库全书》本则是戴氏呈交四库馆的最后写定本。四库本增补近四百字,两本不同之处,多以《四库全书》本为优。此书在1779年才送呈御览,武英殿修书处‘奉命刻聚珍版惠海内’,时间当在此之后。”上述说明中与底本选择相关的要点,包括隐含的意思是:《戴氏遗书》所据为家藏稿本,是戴氏的个人专著无疑;而《四库全书》本虽然优于《戴氏遗书》本,但是晚出,最后写定本也无法排除有非戴氏手改内容孱入的可能。 黄山本的这个理由其实是源自段玉裁的《戴东原先生年谱》,⑥而不是通过全面考察四库系本得出的结论。我以前也说过戴震去世两年后上呈刊行,依据的正是段玉裁的说法。如上所述,四库系本中的文渊阁本“恭校”送呈的时间是乾隆四十二年,即1777年,福建所刻的聚珍版也是在乾隆四十二年;《丛书集成初编》影印的聚珍版丛书“恭校”送呈的时间则是乾隆四十四年,即1779年。《微波榭丛书·戴震遗书》刊刻于1777-1779年之间,最早不可能早于1777年,最晚则可能是1779年。可见,段玉裁的说法不能信据。黄山本已经注意到段玉裁曾经误认为《戴氏遗书》本“即四库馆聚珍版颁行之本”,那么把四库本送呈“御览”的时间和《微波榭丛书·戴氏遗书》本印行的时间搞混也是完全可能的。再比较一下戴震《方言疏证序》和《四库全书》书前《提要》所记录的校勘数据,也有助于判断。《方言疏证序》说“改正讹字二百八十一,补脱字二十七,删衍字十七”;四库系本书前《提要》作“改正二百八十一字,删衍文十七字,补脱文二十七字”。文字表述虽略有不同,但数据没有变化,这表明遗书系本与四库系本基本是一致的。 黄山本发现遗书本与四库本“文字不同多达七十余处,将近七百字”,我校勘的结果显示,两系版本文字差异远远不止七十余处,仅前两卷有文字差异之处就将近三十条。当然,数据差异容可有异,因为这涉及到确定差异的标准;差异的数据也不是关键,我认为关键是如何解释这种现象。合理的解释应该是:戴氏基本完稿之后誊写了一本留在家中收藏,准确时间虽然不可知,但一定早于最后写定本;在四库馆最后送呈“御览”刊行之前,又陆续有所增删改订,但这些增删改订都是戴氏生前完成的。 乾隆三十八年(1773)诏开四库馆,戴震即获举荐而任纂修官,在馆不到五年,辑校了很多书,取得了很大成绩。比如利用《永乐大典》辑出宋代张淳的《仪礼识误》三卷,把宋代李如圭的《仪礼集释》厘订为三十卷;比如校订《大戴礼记》《水经注》均极为精核,成了公认的精善之本;比如从《永乐大典》中辑出并予以校订的《九章》《五曹算经》等七种,使中国古代数学的成就因此而得到发扬光大。关于《方言》的校证工作,戴氏实际上在乾隆二十年(1755)就开始了,当时曾经将《方言》分写在李涛所著的《许氏说文五音韵谱》之上;⑦入四库馆后,则把之前的校订资料拿出来,根据《永乐大典》本和明本校勘,并搜集古书所引和《永乐大典》互校,⑧撰成了《疏证》。这个过程持续了多久,是在一段时间内集中完成的,还是与其他古书的辑校工作交叉进行的,没有材料能够证明;但是根据四库本与遗书本内容差异的性质可以作如下推测:在《疏证》基本成稿并誊清家藏之后送呈之前,戴氏是有机会再次进行全面审订的,而审订修改的完成肯定是在去世之前,不可能有别人手改的内容孱入。只有这样解释,才能把戴震的逝世时间⑨与福建聚珍版和文渊阁本在1777年面世的时间吻合起来。 综上考辨,可以明确下述事实:一是遗书本所据为戴氏家藏稿本,四库本所据是戴氏最后写定本;二是无论是家藏本,还是最后写定本,都是戴震在1777年去世前完成的;三是遗书本可能的最早问世时间和四库本实际最早的问世时间都是1777年。根据这样的事实,最早问世时间就不是选择底本最关键的理由,作者的最后写定本才是最佳选择。 三、四库本确实优于遗书本 以最后写定本为依据的四库本是不是就优于遗书本呢?黄山本持肯定的态度,但没有具体举证说明。下面选一些例子予以简要分析,以见优劣,包括郭注《方言》文本的差异和《疏证》内容的差异两个方面。《疏证》内容的差异包括遗书本内容被删减的、遗书本内容有增加的和遗书本内容被修订的三类,由于这类例子太多,所以只从前两卷中选取。四库本例子引文据《丛书集成初编》影印聚珍版,遗书本例子引文据《续修四库全书》影印微波榭本。 (一)郭注《方言》文本差异考查 1.卷二:缯帛之细者谓之纤。——遗书本“帛”误作“白”。 2.卷三:官婢女廝谓之娠。——遗书本“娠”误作“振”。 3.卷三:东齐海岱之间或曰度,或曰廛,或曰践。——遗书本脱“或曰度”三字。 4.卷一:【慧】秦谓之谩。(……谩,莫钱,又亡山反。)——遗书本注内脱“莫钱又”三字。 5.卷一:嬛、(火全反。)……续也。——遗书本注内“全”误作“金”。 6.卷三:凡草木刺人,北燕朝鲜之间谓之茦。(《尔雅》曰:“茦,刺也。”)——遗书本注内“刺”误作“赖”。 7.卷四:【汗襦】自关而西或谓之衹禂。(衹,音氐……)——遗书本“氐”误作“止”。 8.卷六:吴楚偏蹇曰骚,齐楚晋曰逴。(行略逴也。)——遗书本“略”误作“路”。 9.卷八:【鸠】其大者谓之鳻鸠。(音班。)——遗书本“音”误作“立”。 10.卷九:辕,楚卫之间谓之辅。(张由反。)——遗书本脱“张由反”三字。 前三条是《方言》本文四库本不误而遗书本误的例子,后七条是郭璞注文四库本不误而遗书本误的例子,这类例子有近40条左右。当然也有遗书本不误而四库本误的例子,如: 1.卷十三:桃,理也。——“桃”,遗书本作“恌”,四库系文渊阁本、文津阁本以及其他各本均作“恌”,聚珍版误。 2.卷四:裪  (音 (音 。)谓之袖。——注内“ 。)谓之袖。——注内“ ”,遗书本作“橘”,四库系文津阁本、文渊阁本等同,聚珍版误。 ”,遗书本作“橘”,四库系文津阁本、文渊阁本等同,聚珍版误。3.卷五:榻前几,江沔之间曰程。(……程,因刑。)——注内“因”,遗书本作“音”,四库系文渊阁本等各本均作“音”,文津阁本与聚珍版皆误。 4.卷十三:芋,大也。(芋犹託耳。)——注内“託”,遗书本作“訏”,四库系文渊阁本、文津阁本等均作“訏”,聚珍版误。 第一条是《方言》本文的例子,后三条是郭璞注文的例子。但是,遗书本不误而四库本误的情况极少,上揭诸例之外已经很少能够见到了;即使这类情况,四库系其他各本也没有全误,还可以互校,这当然也能证明最后写定本的质量更高。 (二)戴氏《疏证》内容差异考查 1.遗书本内容被删减  第一例,四库本删去了遗书本6字。“櫱”与“枿”同。《尔雅》郭注作“晋卫之间曰櫱,陈郑之间曰烈”,《盘庚》疏引《尔雅》郭注相同,“櫱”“烈”二字与传本《方言》互异。郭璞是晋代人,注《尔雅》用的是《方言》材料;疏引与之相同,证明唐人所见《尔雅》郭注也是如此。那么,到底是郭璞引用时错了,还是《方言》在传抄翻刻中形成的错误?因为没有确凿证据支持论定,所以四库本删去了这6字。⑩  第三例,四库本删去了遗书本6字。本条《方言》雅诂部分没有“蔑,小”之训,而“江淮陈楚之内谓之蔑”下郭注谓“蔑,小貌也”,这大概是遗书本有此6字的原因。之所以删去这6字,应该是因为判定李善注所引是《方言》注文并无确凿根据,而《方言》与注文俱在,无需赘言。 2.遗书本内容有增加 第一例,四库本比遗书本增加了37字。戴震所见各种明本,雅诂部分均作“惄”,与方言部分的两处“惄”相同。他据《文选》李善引文,又据《说文》释“愵”为“忧貌”,且谓“读与惄同”,改雅诂“惄”为“愵”。遗书本只摆出了材料和结论,四库本所增37字则对校改的理由做了进一步说明。(11) 第二例,四库本比遗书本增加了67字。所增内容有两项:自“其癸”以下25字补充说明了把正文“魏”改为“嫢”的音韵理由。自“注内”以下42字论证了为什么要把郭注“徥  ”改为“徥徥”。遗书本直接改了郭注原文,但疏证中没有解释。(12) ”改为“徥徥”。遗书本直接改了郭注原文,但疏证中没有解释。(12)第三例,四库本比遗书本增加了“傅毅”以下32字。戴震自序中说得很明确,《疏证》不仅要“交互参订”,而且要“逐条详证之”。这里增补的32字,就属于利用新材料对训诂内容所进行的拓展与深化。此外,四库本还删去了遗书本中“任昉《南徐州萧公行状》:‘奄见薨落。’”一条,这可能是出于对文字精炼的要求。  3.遗书本内容被修订  第一例,四库本对遗书本文字的修改并不多,但非常重要。简单比对后可以看到的是:遗书本疏证引文“雅记故俗”,四库本增一“语”字;遗书本解释语“故时之俗”,四库本改作“故俗之语”;遗书本“故习之俗所语”,四库本改作“故俗之语”。但不能简单地在疏证文字上对勘这些改动,必须结合对《方言》本文的理解,因为这些看起来不起眼的改动涉及到对原文的理解与断句。按照遗书本疏证的意思,得在“故俗”之后断句;而按照四库本的意思,就得在“故俗语”之后断句。同时,四库本的修订也解决了遗书本“谓旧书所常记故习之俗所语”与前文“谓常记故时之俗”这两种理解的矛盾。可见,四库本不是单纯的文字修改,而是对遗书本理解与断句的订正。 第二例,四库本对遗书本的修改,涉及校勘原则。两个本子的文字表述差异很大,其实观点是完全一样的。四库本所以要对遗书本的表述进行修改,原因在于四库本改变了遗书本的校勘方式:遗书本直接改正《方言》和郭注原文,而四库本恢复了底本原貌,不予改动。一般说来,改动原文需要有充分的版本或者古注引文作为证据,但是这里没有,戴震的校勘意见是根据文意和文字演变规律提出的。因此,四库本的处理更为谨慎,也更符合一般校勘原则。 第三例,这一条是单纯的文字表述的修改,四库本的修改实际上强调了郭注不是一个字的讹误问题,而是一个反切的讹误。 综上两个方面的考查可见,无论是郭注《方言》原文,还是《疏证》文字,四库本的整体质量都要更胜一筹。如果从今天的学术条件和研究水平来看,最后修订本的修订未必见得每一处都要好于遗书本,即以上揭《疏证》9例而言,遗书本至少有3例比四库本更好,具体情况在前文的相应尾注中已经说明。但是我仍然认为以最后写定本为底稿的四库本优于遗书本,因为四库本的多数修订都是正确的,即使是今天看来修订并不一定正确的那些内容,只要客观地置于当时的条件下来评论,也一样应当肯定戴震所作出的修订努力是积极的。 四、校定本应该实现的目标 当我们明确了底本应该选用四库系本,并选用相对更为精善的聚珍版之后,还应该明确校定本需要实现的基本目标。毫无疑义,校定本最基本的目标就是要真实呈现戴震的学术成果。这个目标既规定了校订的要求,即尽最大可能恢复戴震最后写定本的面貌;同时也规定了校订的限度,即不当校改戴氏学术本身的是非。从对象上来说,实现这个最基本目标所校订的对象就是三个:《方言》本文、郭璞注文和《疏证》文字。《方言》本文和郭璞注文必须努力还原戴氏最后校本,《疏证》文字也必须努力还原戴氏最后写定本。《疏证》文字的还原,上文“戴氏《疏证》内容差异考查”一节中实际上已经讨论过了,这里仅就《方言》本文和郭璞注文各举两例,简要说明:  2.卷四:【履】中有木者谓之复舄,自关而东复履。 3.卷二:【狯】楚郑曰蒍,或曰婚。(……今建平郡人呼婚,胡  切。) 切。) 第1例“帞头”后有“也”字,《疏证》各本及宋、明各本皆然。据体例可知这是衍文,周祖谟先生提供了《广雅》和《晋书音义》两条证据,证明删去“也”字是正确的。(13)第2例“自关而东复履”,《疏证》各本及宋、明各本皆然。王念孙手校戴氏《疏证》引用了《太平御览》,指明“自关而东”下当补“谓之”二字。(14)第3例“胡  切”,《疏证》各本相同,但全书郭注均作“某某反”,不作“某某切”。第4例“平原人好”之“好”,《疏证》各本和传本《方言》皆然,但是据文意当作“呼”。第1例戴震没有校删,第2例戴震没有校补,第3、4两例戴震也没有校改,今天的校定本都只能保留原样,在校勘记中予以说明,如果删了、补了、改了,就不是戴氏校本了。 切”,《疏证》各本相同,但全书郭注均作“某某反”,不作“某某切”。第4例“平原人好”之“好”,《疏证》各本和传本《方言》皆然,但是据文意当作“呼”。第1例戴震没有校删,第2例戴震没有校补,第3、4两例戴震也没有校改,今天的校定本都只能保留原样,在校勘记中予以说明,如果删了、补了、改了,就不是戴氏校本了。关于《疏证》文字中所引述的文献要不要校勘,可能有不同的意见。作者所引文献的对与错,本来是作者自己的责任,也是原作质量与水平的反映,并不属于古籍整理的基本目标。古人引用文献常常凭借记忆,各种错误实在太多,所以一个真正好的校定本,一个能很好地为现代学术研究服务的校定本,应该不改动原文,只出校勘记。例如: 1.卷一:怛,痛也。疏证:李陵《答苏武书》:“秖令人,增忉怛耳。”潘岳《寡妇赋》:“怛惊悟兮无闻。”嵇康《幽愤诗》:“怛若创痏。”李善注皆引《方言》:“怛,痛也。”——《文选》李善注本《答苏武书》“人”字后有“悲”字。 2.卷五:甑,自关而东谓之甗。疏证:《考工记》:“陶人为甗,实二鬴,厚半寸,唇寸。”“甑,实二鬴,厚半寸,唇寸,七穿。”郑注云:“量六斗四升曰鬴。甗,无底甑。”——郑注“甗,无底甑”之前,《十三经注疏》本有“郑司农云”四字。  10.卷四:襦,(……又襦无右也。)西南蜀汉谓之曲领,或谓之襦。疏证:《释名》云:“襦,耎也。言温耎也。曲领,在内,以中襟领,上横壅颈,其状曲也。”——“以中襟领”,王先谦《释名疏证补》本作“所以禁中衣领”。 第1-4是脱文例,5-8是误文例,9是衍文例,10是综合例。在这方面,清华本基本没有措意,而黄山本则作出了很大的努力,上述10例就校出了9例,可以说戴氏所引文献错讹的十之七八都得到了勘正,这是非常值得肯定的。 综上所论,对中国古代语言学著作进行现代学术整理不仅需要整理者具备很好的语言学素养,还需要整理者具备系统的文献学理论与知识,重视文献学方法的运用,遵循文献学的要求与规范,包括下功夫厘清版本源流及其系统,科学选择最理想的底本,进行科学断句、标点与校勘,只有这样,新校本才能成为促进现代学术研究的定本。 注释: ①我曾撰写过戴震《方言疏证》的专论,最早见于拙著《潜斋语文丛稿》第162-184页(南京大学出版社1991年版),修订后纳入拙著《扬雄方言校释论稿》第89-106页(高等教育出版社2011年版),可参。 ②单是书名、人名、地名等专名以及所引文献的起止被点破、点错、标错的情形,就触目皆是,这表明整理者既不具备必要的文献学、语言学基础,又没有下功夫去作必要的文献查核。 ③阳海清、褚佩瑜、兰秀英编(湖北人民出版社2002年版)。 ④《丛书集成初编》关于戴震《疏证》版本的说明是有问题的:“本馆《丛书集成初编》所选《聚珍版丛书》收有此书,故据以影印。按,此书即《戴氏遗书》本《方言疏证》,遗书本刻字虽工,而校勘不如聚珍版之精审。”聚珍版属于四库系本,《戴氏遗书》本属于遗书系本,称聚珍版“即《戴氏遗书》本《方言疏证》”,混淆了两个版本系统,是错误的。 ⑤卷十三的“凵”,文津阁本误作“曰”,与《安徽丛书》本不同。 ⑥段氏所撰戴氏年谱,现在最易见到的本子是上海古籍出版社1980年版《戴震集》。 ⑦见段玉裁《戴东原先生年谱》。 ⑧参见周祖谟《方言校笺自序》(周祖谟、吴晓铃《方言校笺及通检》,科学出版社1956年版)。 ⑨戴震乾隆四十二年(1777)五月二十七日(7月1日)殁于北京崇文门西范氏颖园。 ⑩新材料证明,遗书本的判断反而是正确的,《原本玉篇》“馀”下所引正作“晋卫之间曰烈”。 (11)周祖谟认为戴震的改动没有必要,见《方言校笺》。 (12)这个校改意见,卢文弨、刘台拱、钱绎等后来的学者都没有采纳,宋本《方言》也作“徥  ”。 ”。(13)见周祖谟《方言校笺》第30页。 (14)见华学诚《扬雄方言校释汇证》第322页(中华书局2006年版)。^ (责任编辑:admin) |