|

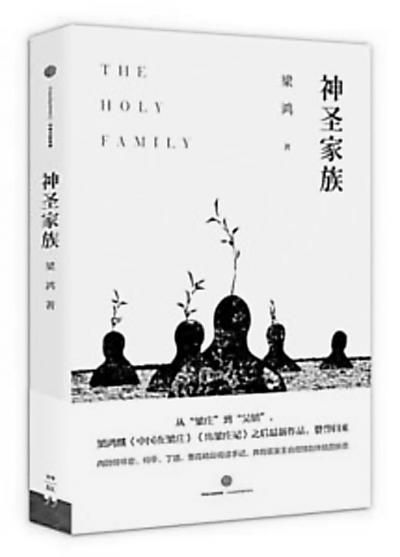

神圣家族

梁鸿

梁鸿的《神圣家族》由12篇相对独立又有着内在联系的篇章组成,她在其中展现出从非虚构向虚构转变的新质,即张燕玲所说的“虚实之间”的叙事特征。文本既保留着地域、时代的真实感,又以在地的烟火气息和丰盈的话语讲述关于“吴镇”、“穰县”的故事。她以人物群像构成的“神圣家族”为标本,观察中国县镇的生存样态与人文景观,在那里发现了充满悖论、矛盾和复杂性的现代社会发展幻象。“神圣家族”这个历史/政治修辞被填入了反讽和省思的意蕴。

“飞地”的逻辑

《神圣家族》以“吴镇”为叙事背景。作为中国县镇生活的缩影,吴镇和县城一样有着相对完整的行政区域、颇为简陋但五脏俱全的现代设施。它犹如一块“飞地”游离于主流社会发展和传统伦理之外,这也决定了它吊诡性的逻辑:这里没有中国乡土社会相对完整的宗法亲缘关系和“熟人”式的社群网络,也不像城市在现代文明中达到了高度的个体化。漂浮在县镇更多的是细碎的喧嚣、驳杂的闲话、委顿的人情,它们每天都侵蚀着吴镇人,逐渐成为他们人生的底色和格局。

梁鸿写吴镇,并不讳言那里由于现代观念、政策制度、情色诱惑的渗入而发生的深刻变化。《肉头》叙述的是三对夫妇互相“置换”的故事,“这吴镇啊,早就烂透了。都没一点儿道德。”由于精神的匮乏与可选择生活层次的单薄,在情欲道德方面,吴镇败坏起来可能更有“范儿”。《肉头》采用的是《妇女闲聊录》“木珍式”的叙述方式,充分切合了这窳败、猥琐、细碎的道德内瓤。

一种更为重要的、充满冲突的逻辑在于新旧观念的博弈。在《一朵发光的云在吴镇上空移动》中,吴保国要把老槐树砍掉建广场,这引发了强烈抗议。但最终,树砍了,广场建了,反对的人们也习惯了新生活。类似博弈为数不少。《许家亮盖屋》讲述了五保户许家亮的“上访”,这真是赶上了时代潮流。他明里受尽委屈,暗里尝尽甜头。“我准备进城了——”这喜气洋洋的宣布令人想起阿Q的“革命”。吴保国前倨后恭的“亮子爷”和“老亮子”的称呼也像赵太爷对阿Q称呼的变化。赵太爷自是心虚害怕,吴保国与许家亮的博弈也旷日持久。

“飞地”吴镇在传统与现代、发展与落后之间是如此凄惶无助,这在《到第二条河去游泳》的亡灵叙述中表达得淋漓尽致。幽灵眼中的吴镇展现出了现代与传统的生硬交驳,“庄稼被铲平,房屋被拆除”,“空地一点点变成大路、水泥地、河道、护河堤”,乏味、相似的水泥坡令幽灵也陷入了迷失。梁鸿把场景设置在河岸,让死者进行叙述,由河里的亡灵各自发声,这里散发出一种怪异荒诞却充满人间喧嚷的气息,它与吴镇正在变异扭曲的现实糅合在一起,为我们提供了一个虚无缥缈、无根流转的时代象征。

“幻象”中的“神圣家族”

“幻象”本来指向“不实”和“虚无”,我在此处用于概括吴镇这块“飞地”在传统与现代的罅隙间生发出来的虚妄气质。梁鸿在生活于“幻象”中的“神圣家族”身上发现了欲望的苏醒、人格的表演、精神的困境,同时,她也看到了人的可鄙、可悲与可笑。

《好人蓝伟》中,蓝伟从一个“最好的好人”成了失业、离婚、孤身的中年衰人,其内里莫不含有时代逻辑在他身上划出的轨道与痕迹。在这个“老大哥”热情欢喜的外表之下,隐藏着复杂纠结、不分是非又善于表演的内心和人格,它们指引着他一步步走向“拆烂污”的生活,由此导致的行为逻辑和命运错败令人喟叹,也令人回味。“蓝伟”者,“阑尾”也,不仅无用而且害人。

《大操场》中,毅志与吴传有在会看“风水”的老李哥的指点下买房、换房,本是一桩有利可图的美事,却阴差阳错招来血光之灾。梁鸿引入“炒房”这个题材,一方面用当下最疯狂的资本积累方式探测人们追逐利益的底线,另一方面也看到了“神圣家族”内心的触动与忌惮依然强烈地依附于古老的观念,它们与全新的资本运作方式形成了坚硬的对抗。

如果说《好人蓝伟》和《大操场》批判了人们在时代变迁中的疯狂欲念及其失败的话,那么,阿花奶奶的故事则勾勒出了吴镇精神的空虚与可笑。在缺乏精神依托的吴镇,阿花奶奶是一个人为制造的虚假精神幻象。这个人前黑衣独居的“神的传话人”,在人后却与一家人过着吃肉喝汤、共享天伦的世俗生活。目睹真相的阿清“浑身发软,只觉得头晕、想吐”,这正代表着人们在精神瓦解后的生理反应。

《神圣家族》涉及风水、渎神,目的不是为了奇观化,而是以光影般细腻的切换和推进,竭力呈现人们在辽阔世间为自己寻找遮挡之物的薄力与艰辛。在梁鸿温婉有致的叙述和对吴镇风物的展现里,包裹着深深的注视和忧伤。

“知识青年”和“于连”

多年以后,当梁鸿作为美国杜克大学的访问学者坐在宽敞明亮的图书馆里时,她依然清晰地记得14岁那年由于语出“同性恋”而被班主任推搡的伤感一幕。她从鲜活的禁忌回忆中提取出艰难破碎的成长经验,复原了一代“知识青年”(非“知青”)充满耻感、怨怼、热情、空虚的青春生涯。

在《那个明亮的雪天下午》中,女中学生海红和良光一起去到清飞家劝他复学,回家时迷路了,梁鸿将他们归家的旅程写得险象环生又诡异无比,结果是互相暗恋的他们迅速地厌恶了对方。这真是一次微型的“奥德赛”之旅,出发之前还有温情、欢喜、期待、快乐,路途却充满了迷航、艰辛、痛苦和压抑。我固执地以为,所有来自于县镇的“70后”都有过自己的“奥德赛”之旅。从这个意义上来说,梁鸿复原了在一个文化苏醒岁月里感受着宏大历史碎片吹拂和来自多元文化冲击的一代人的迷惘青春和痛楚回忆。

知识青年就能逃脱吴镇的肮脏生活吗?在《明亮的忧伤》里,梁鸿以“逃离者”和“返乡者”两种视角呈现出以下事实:无论知识青年走到哪里,生活的空虚无聊、委顿破败都如影随形。她对这一过程进行了如实描绘:那些光洁、俊朗、结实的心在被搅碎后如何纷纷然向着俗世的渊底坠落,永恒不变的生活如何将那些甜蜜微笑和凝神沉思的知识青年彻底击溃。这种对县镇知识分子的“去神秘化”和卑微形象的展现更加真实。

在“神圣家族”中,除了失败者和堕入庸常者之外,另一种人就是像杨凤喜那样的“于连”, 将婚恋当作向上爬的手段。杨凤喜从小受到父亲严格的“官场”教育,这使他在大学时代鹤立鸡群。在被镇党委书记的女儿看上后,他迅速与女友分手,但仕途之路并不那么顺利,反生出诸多荒唐事端。如果说于连的奋斗还能让我们对时代“英雄”产生悼挽悲情的话,那么,想尽办法却将一生做成了个“空”的杨凤喜最后只是成了茶余饭后的八卦谈资。

梁鸿没有给知识青年留下出路,因为她看到了在严密阴森的生活逻辑里,这个群体必然遭受上下无着的尴尬和困境,所有耗尽时光的心机、权谋、选择都在密不透风的铜墙铁壁面前败下阵来,他们是被时代、也被自己的群体隔离的孤立之人。

梁鸿的文学故乡

梁鸿说,《神圣家族》并非田园诗。的确,小说所展现的主要基调是在县镇这样灰败、枯槁、无聊的生活底色上人们无望的“活着”。但是,别忘了“圣徒”德泉,一个手持卷边《圣经》、随时准备从天而降拯救吴镇的流浪汉。他温柔而坚决的辉光如豆如烛,却守护着、照耀着漆黑的夜晚。我想正是由于有了这个基督耶稣式的人物,梁鸿才可能在描述县镇种种“幻象”之后还能葆有天真的想象。犹如湘西之于沈从文,高密之于莫言,枫杨树街之于苏童,梁鸿也勾勒出了自己的“文学故乡”,她以虚构、想象、枯败生活之上飞腾的诗意,丰富和拓展着这个故乡的生态和面相,使之带着自己的记忆和温度,镂刻于文学史的某些褶皱里。

(责任编辑:admin) |