|

一部《洛丽塔》让俄裔美籍作家纳博科夫享有盛名,即使没读过这部小说的人,对“洛丽塔”三字所代表的禁忌之恋的含义,怕也不会陌生。

但在2011年,文学家纳博科夫却因为他的蝴蝶研究出现在公众视野中。《伦敦皇家学会学报》刊登了一篇有10位作者的论文,他们宣布通过DNA研究,证实了纳博科夫1945年提出的假说。纳博科夫当时认为南美洲的眼灰蝶来自亚洲,是经由白令海峡迁徙过去的。但在作家生活的时代,这一假说被同行说成是“业余的推测”。

8月12日,上海交通大学举办了一场关于博物学新书《纳博科夫的蝴蝶》的研讨会。这部人物传记讲述纳博科夫对眼灰蝶的探索,被归入“博物学文化丛书”也昭示了它在科学方面的严谨。换言之,这本传记的主人公是博物学家纳博科夫,而非写出《洛丽塔》的文学家纳博科夫。

受邀来到研讨会的专家,一半完全来自自然科学领域,另一半完全来自文学领域。在讨论中两个领域的专家仿佛处于“平行世界”。

文学研究者可以纯文学地切入这本书。《纳博科夫传》译者、上海交通大学人文学院教授刘佳林表示,“这本书为纳博科夫研究带来了一种新的可能。喜欢纳博科夫的读者经常被他笑说中关于蝴蝶的描写陶醉,也有学者喜欢把他描写的意象和蝴蝶结和讨论,但往往是失败的,因为缺乏博物学相关知识,本书为我们了解纳博科夫和鳞翅目昆虫的关系提供了重要文献。”

博物学者却认为该书讲了很多专业的分类学方法。上海自然博物馆原馆长金杏宝表示自己并不熟悉纳博科夫,“但看了书十分兴奋,他写的东西就是我们的亲身经历,研究方法、采集方法都是差不多的。这本书普通人作为昆虫入门书来读有点难,有很多概念性的东西,但搞昆虫的研究生可以读读,讲了很多分类学的方法,通俗优美,不像教科书生硬。”

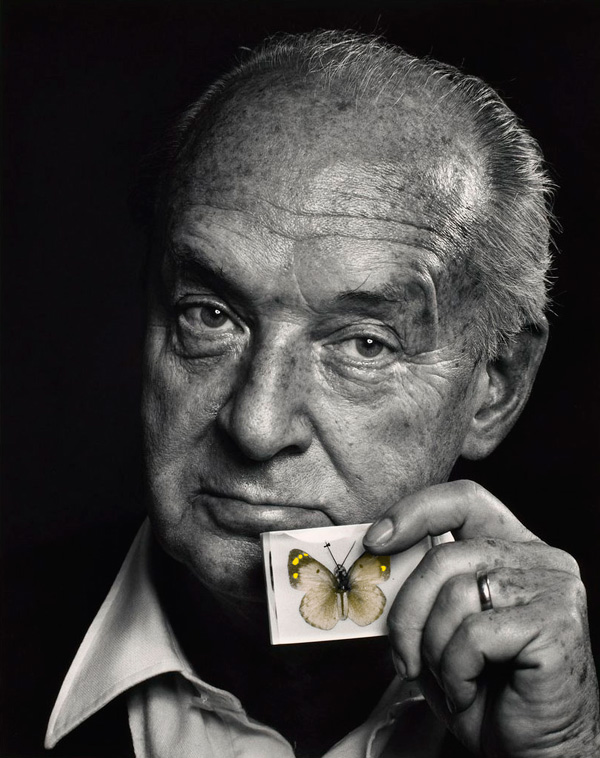

“博物文化丛书”主编、北京大学教授刘华杰将这称作“纳博科夫的双L人生”,第一个L代表文学(Literature)有关,第二个L代表鳞翅目昆虫学(Lepidoptera)。涉足截然不同又同样专业的两个领域,这正是纳博科夫的魅力。

纳博科夫身后头顶伟大的文学家和卓有建树的鳞翅目分类学家两顶光环,要准确呈现这一点却并非一人之力可以完成。《纳博科夫的蝴蝶》由两位作者共同写就,第一作者库尔特·约翰逊是一位鳞翅目分类学、系统演化和生态学方面的专家,第二作者史蒂夫·科茨是《纽约时报》记者。他们在这本书上下了很大心血,2000年,《纳博科夫的蝴蝶》登上《波士顿邮报》十大科学类畅销书榜。

近年来致力于在国内推广博物学的刘华杰教授将这本书推荐到交通大学出版社出版,起初由两位动物学博士王志良和李颖超翻译,但二人在翻译过程中发现“涉及蝴蝶的专业程度超出预期”,于是找到对鳞翅目颇有研究的朋友丁亮,希望他帮忙翻译这一部分内容。

“阅读越震惊,心想什么样的人写出了这样一本书啊,这样一部枯燥乏味的书难道真有读者吗?说文学不是文学,说科学不是学术论文,说传记也不是专门为纳博科夫写的……但当读到后来,却不禁被那些平实简单的描述所吸引,深叹外国读者的幸运。”丁亮这样形容初次阅读的感受。

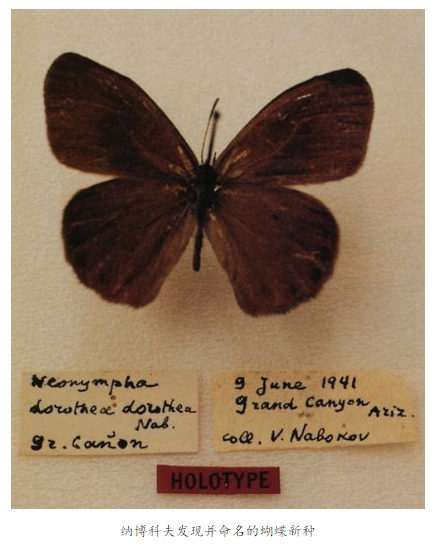

纳博科夫喜欢一切蝴蝶,但他进行了深入研究的只是其中一个很小的类别——眼灰蝶。进行了大量的观察研究之后,他把南美洲眼灰蝶分出9个属,其中7个是自己新引入的,另外两个为修订。

“单是这一点并没有什么,很多分类学家也是这样工作的。”刘华杰教授表示。不但如此,著名小说家的身份还给纳博科夫带来困扰,类似于今天“写小说最好的博物学家”其博物学上成就一定会受到质疑。事实上,1977年去世前,纳博科夫一直很在意自己在科学史、博物学史中的地位,但他没有等到学界的共识。

纳博科夫的蝴蝶研究重获重视是在1990年代到2010年代,其间科学家重拾对南美眼灰蝶的研究,发现了很多新种,这些新蝴蝶全部可以归类到纳博科夫此前分出的9个属中。“科学家发现,想从其中增加或者删除一个属都非常困难。” 刘华杰表示,在还有很多新种未发现的情况下,纳博科夫就做出这样精确的归类,“需要有判断力和惊人的洞察力”。

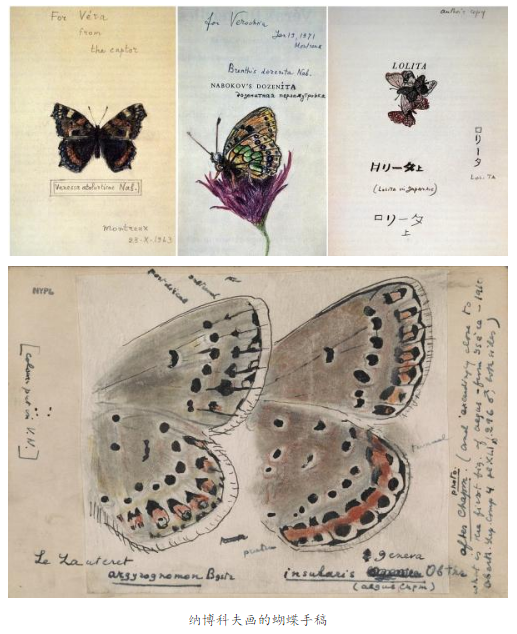

为了向纳博科夫致敬,科学家用纳博科夫小说中的人物名来命名这些新的眼灰蝶,纳博科夫研究专家在这方面提供了很多建议,自然的,有一种眼灰蝶被命名为“洛丽塔”。

一生热爱研究蝴蝶

“洛丽塔,我的生命之光,我的欲念之火,我的罪恶,我的灵魂,舌尖向上,分三步,从上腭往下轻轻落在牙齿上‘洛-丽-塔-’。我望着她,望了又望,昔日如花妖冶,现在只剩枯叶还乡。苍白,臃肿,混俗,腹中有别人的骨肉……但我爱她,他可以褪色,可以萎谢,怎样都可以……但我只要看她一眼,万般柔情涌上心头。”

这是纳博科夫在《洛丽塔》中最著名的句子,而“生命之光”“万般柔情涌上心头”形容他一生研究蝴蝶的经历,竟是十分妥帖。

纳博科夫于1899 年4月23日生于俄国圣彼得堡声名煊赫的贵族世家,他父亲是俄国立宪民主党的创始人之一,被推举进入俄国立法机关,还是一位蝴蝶收藏家。应该说,纳博科夫选择蝴蝶也许是受到父亲的影响。纳博科夫的母亲喜欢蘑菇,她教纳博科夫如何将捕到的蝴蝶展翅制成标本,又手把手地领着他在深林中捕蝶、采蘑菇。

标本收藏需要大量精力和金钱,在当时也是一项时髦的贵族爱好。但纳博科夫的贵族生活并没有持续多久,1917年二月革命后,他们举家逃往克里米亚,开始在欧洲的流亡,由克里米亚到英国剑桥,由剑桥又到德国。之后,因纳粹德国的压迫,他又流亡到美国。

在这一过程中,纳博科夫家财尽失,在美国一所学校兼职教授俄罗斯文学。但在这段困难的时光,他依然利用一切可能的时间去观察蝴蝶。

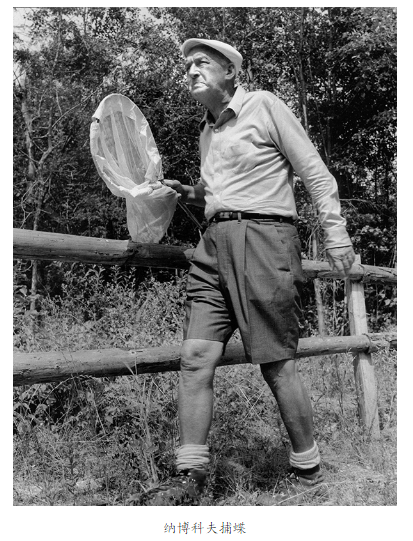

一个假期,纳博科夫的学生多萝西开车带他们夫妇从东部的波士顿横穿美国观察蝴蝶,途中纳博科夫发现了一种新蝴蝶,为表示感谢,他以学生的名字命名了这种蝴蝶。

1941年到1948年,纳博科夫全身心投入到蝴蝶研究中,每天在显微镜下工作达14个小时。这几年他在蝴蝶研究上获得了许多成就:发表多篇学术论文、利用生殖器解剖的方法为南美眼蝴蝶进行了系统分类、发现并命名了许多眼灰蝶,特别是提出一个大胆假设:南美洲的一些眼灰蝶是从亚洲穿过白令海峡过去的。

而直到1958年写出《洛丽塔》后,纳博科夫的其他小说销量也跟着大涨,他们一家才终于摆脱局促的生活。

《洛丽塔》中关于美国郊野风光的描写,正是来自他捕捉蝴蝶的路途所见。纳博科夫甚至在后记中写道,“我和我太太每年夏天都会外出捕捉蝴蝶……在俄勒冈州的阿什兰市,夜间或阴天能看到蝴蝶在飞舞,而我正是看到这种蝴蝶才获得了《洛丽塔》的创作灵感”。

1975年,76 岁的纳博科夫独自一人在瑞士达沃斯山上捕捉蝴蝶,在陡坡处一不小心摔进山谷。在接下来18 个月的生命中,他的健康每况愈下。1977 年7月2 日,纳博科夫因肺部堵塞了过多液体而死亡。这一天之前,儿子德米特里· 纳博科夫来医院看过他,见了他生前最后一面,临走时儿子亲吻了他的额头,看到了他湿润的眼眶。德米特里· 纳博科夫后来写道:“我问他为什么流泪?他回答说他看到了一只蝴蝶在展翅飞舞;从他的眼睛里,我明白:他已经意识到自己将要离开,不再想着还能捉到它了。”

艺术与科学,都是“无用”的

作为蝴蝶研究者的纳博科夫和作为著名作家的纳博科夫之间,是否有相通的地方?

刘华杰认为,“贵族气质”构成了这个支撑点。“艺术与科学,本来都是‘无用’的,为无用的事情劳神费力,是需要判断力和智慧的。”

“纳博科夫不是想成为一个科学家,他在大英博物馆、哈佛大学比较动物博物馆、美国自然历史博物馆都工作过,他也不是想在这些极好的地区买个房子,或者再买一个留给儿子,他想搞清楚的,只是那些蝴蝶到底是什么、它们之间有什么样的关系、它们的起源是什么、它们演化的路径到底是怎么样的、它们来自哪里所去何方……” 丁亮认为,这是纳博科夫所秉承的“西方博物学”传统,精神情感层面的博物学不是自然反馈给人类的情感,而是面对自然生灵,所自发产生的持续的兴趣、了解的冲动、无私的热爱和严肃的态度。而这,是中国文化中缺失的一块内容。

这也是上海科技馆前馆长金杏宝的态度,她认为科技馆的员工该认真读读这本书,因为现在科技馆员工面对标本,“看到的都是死的东西”,“这些蝴蝶生活是什么样子的,它们和植物的关系是怎么样的,我们一概都不追求了,这是有问题的。像纳博科夫是实实在在地在考察,在观察,在研究,这些东西都是博物学要做的。”

刘佳林则提到纳博科夫反复提及的一句话“科学的热情与诗的精确”,“一般来说,我们会认为科学需要精确而诗歌需要热情,但纳博科夫把这个反过来说,基本的意思就是说一个科学家要有热情,一个诗人要追求精确。在博物学复兴当中,我们需要选择一些好的图书,纳博科夫是国际著名的作家,同时又是非常知名的昆虫学家,利用他来推动国内的博物学,是很智慧的选择。”

(责任编辑:admin) |