那些意想不到的故事——简论舒群上世纪30年代的小说创作

|

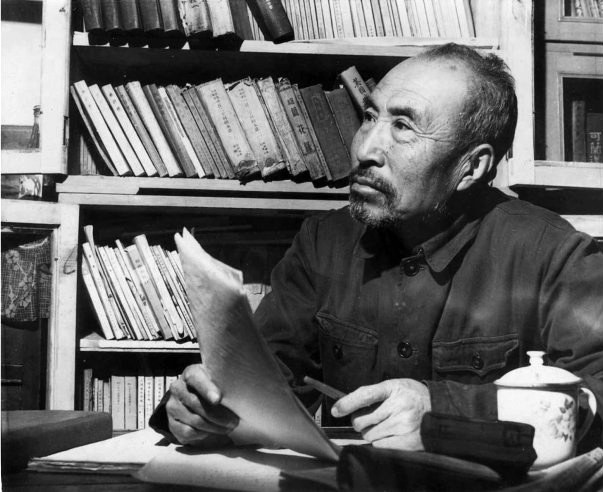

1978年,舒群在牛心台家的书房

回望舒群,首先想到的便是他的成名作和代表作《没有祖国的孩子》。这篇小说创作于全面抗战前夕,日军吞噬东北之后。这篇小说没有直接描写中国战场和中国人的悲惨处境,而是通过朝鲜孩子果里的遭遇,以异国少年为镜,观照祖国人民深陷水深火热之中的命运,坚定着救亡图存的信念。舒群就是以这篇体现了爱国精神和国际主义精神的短篇小说,挺进了中国左翼文坛,此后,他创作了一系列以抗日战争为背景的中短篇小说,塑造了许多具有时代特征且个性鲜明的人物形象,不断进行着小说艺术的尝试和探索,逐渐成为左联的实力作家和“东北流亡作家群”的重要代表人物。

从对舒群代表作的阅读,扩展到对舒群上世纪30年代小说作品的整体阅读,给人带来的感觉是颇为震动的。因为除了像《没有祖国的孩子》这样被写入文学史的个别篇目外,舒群还有像《秘密的故事》那样鲜有人知但却有着较高艺术水准的佳作。这样的作品虽还处在沉寂之中,相信也必定会在时光的淘洗中重焕光彩。舒群在这一时期创作的小说在主题上虽不外乎反帝、抗日、爱国等在当时惯常的主题,但他的小说没有选用重大题材和宏观的战争场面,没有旗帜鲜明地一味歌颂,而是讲述了一些让人意想不到的故事,专写小人物在被侵略中的艰难处境和情感变化,注意捕捉普通人物丰富驳杂的精神世界,对时代的书写更接近于一种朴素的残酷的真实。

舒群这一时期的小说偏重于对女性、少年和士兵形象的塑造。其中发表于1937年《文学》第八卷的中篇小说《秘密的故事》,在表现女性形象上具有十足的代表性。小说讲述了“我”与热恋着的姑娘青子被迫分开后,与她隔绝了一切消息。“我”想辞去侦缉队分队长的职务去从军或是去流亡,为了让母亲安心,只得听从母亲苦劝,娶了童年时就订婚的姑娘苓子。然而婚后,青子突然出现,虽然她已嫁人生子,却不能扑灭“我”对她浓浓的爱意。青子的丈夫谋刺黑龙江省警备司令暴露被枪决后,青子竟然勒死自己病中的儿子小英,请“我”和她一起离开去黑龙江。为了重新和青子生活在一起,“我”抛弃待产的妻子,跟青子走了,并且答应为她刺杀黑龙江省的警备司令。然而行刺后,陷入日军包围,眼见逃脱无望,青子向我的头部放了一弹便自己逃走了。

这是一篇各种情感交织混杂而又异常凛冽的小说,母亲、妻子和恋人身上,集合了新旧女性的形象。青子是小说着力表现的主角,她曾有着最纯洁的情意绵绵的一面,她又是加入了义勇军队伍的女战士,有着英勇果断决绝的一面,为了复国家民族的大仇,她可以牺牲一切,甚至牺牲亲情和爱情。她亲手绞死了病中的儿子,这简直是泯灭了人性的举动;在刺杀逃亡的关头,见救“我”无望,她也置“我”这个旧情人于不顾,甚至向“我”的头部放了一弹。青子是在国家大义、个人情感、亲情伦理中做着艰难抉择的女性。而“我”的妻子芩子,是位心中只有家庭和丈夫的传统女性,她在家庭中百般受辱,一味忍让和讨好丈夫,却仍逃脱不掉被丈夫抛弃的命运,被安排了临产前自杀的结局。

无论是新女性还是传统女性,在这个动荡变化的时代背景下,她们的身上都蒙上了一层凄婉的色彩。在《萧苓》中,萧苓是位性格泼辣的女孩子,在学校总会做出一些出格的事情来,但是她敢爱敢恨,敢做敢当,坚决不做亡国奴,最后被日军抓去,由一个“两颊总是浸藏着一种浅淡的晕红”,变成“两手与脸孔生满着一层一层的疥疮”的瘦弱姑娘,让“我们已经记不起她就是我们以前的萧苓”。《婚夜》中的妹妹则是一个传统的嫁鸡随鸡嫁狗随狗的女性形象,虽然之前并未见过自己的丈夫,更无感情可言,但既然嫁过来,就是他们家的人了。哥哥没有讨要走的两角钱,在丈夫被鬼子抓上前线时,“她没说什么,只是把她的两角钞票,从自己的衣袋移到他的衣袋里去。”很多传统女性是缺乏独立精神的,男人是她们的终身依靠。又比如在《夜景》中,当兵的丈夫要奔赴战场,怀孕的妻子因生活无望,在丈夫离去的铁轨上卧轨自杀了。

二十四五岁的舒群正值自己的创作盛年,那时,他已经经历过狱中生活,在南来北去的路上奔波辗转,见闻了各色的人和事。这些经历,都使他笔下的青少年形象刻画得非常生动。

果里是舒群塑造的最为典型的异国少年的形象,在《没有祖国的孩子》中,果里作为一个从朝鲜逃亡来的少年,希望在中国重新获得自由和新生,然而没有祖国的孩子怎样才能逃脱被蔑视被欺凌被奴役的命运呢?果里从充满希望到理想破灭,从被奴役到努力反抗的转变,给人以深深的感染,使我们看清了亡国者的命运,从沉睡中觉醒起来,正是当务之急。

《老兵》中的“老兵”叫张海,他其实并不老,也并不是一个兵。他才十九岁,也只是部队里打杂的。张海是个极富争议性的人物。他只贪图个人的享乐,没有家国观念,面对亡国也能淡然处之:“鬼子来就来吧,老爷到哪儿都是一份打杂的。”然而即使是这样的态度,面对敌人的奴役,也终归是活不下去,“中国人不是人了吗?”于是张海对敌人的态度有了一百八十度的转变,他要从军去。但由于个体命运受挫而转为决绝的革命者,似乎也是可疑和可怕的。他无情地枪杀了阻碍他的妹妹,替赵化雄杀死了他的团长父亲。知道父亲死后,赵化雄的表现是符合常人逻辑的,相比之下,张海的无情与决绝才是值得人深思的。

舒群笔下还塑造了很多热血青年和流亡者的形象,但对他们的描写是去崇高化的。比如《做人》中的申龙,他并不是一个让人喜欢的朋友,甚至有些无礼,但他却是最决绝的可以为国捐躯的革命者。又比如《战地》中的两个形影不离的好伙伴刘平和姚中,他们一个理智大于情感,一个则充满同情。在与敌人交战中,姚中不幸中弹,刘平向自己最好的伙伴的头上连续开了4枪。而当自己受伤时,刘平也拒绝战友的救助,他抽出匣枪,向自己的头上放了一弹。作品中还写到战友间的误伤。从舒群的作品中可以看到,那些走上战场的战士们,并非是完美无缺的英雄形象,他们也有着各种弱点,但也正是这些不完美,呈现了时代和人性的真实。

还有一些异国者形象也经常出现在舒群这一时期的作品中,比如《沙漠中的火花》中的蒙古人阿虎太;《舰上》中,我和战友马斌元与苏联士兵苏斯洛夫之间的友谊;《无国籍的人们》描写的狱中所见的白俄囚犯等等,这些作品同《没有祖国的孩子》一样,体现着爱国主义和国际主义精神。

抗战时期的文学作品,也更加考量并暴露了国人性格的弱点。《手铐》便是对极端背景下人性的考量,“我”逃狱获得自由,但无人敢收留“我”。母亲害怕连累其他家人,朋友一家更是害怕,紧要关头朋友不顾妻子的反对收留了“我”,但当朋友受到羞辱时,“我”还是忍不住踢开藏身的衣柜。在《祖国的伤痕》中,从前线退下来的伤兵,找不到连长证明,不能及时医治,流浪街头。一个在前线不惧流血牺牲的人,在后方,他所保卫的仍是子弹,是复仇的决心。然而,他的潦倒却引来人们的围观,被贬为小偷,对他施以百般的侮辱和损害。

作家在小说的艺术表现手法上,也进行着积极的尝试和探索。有一个比较鲜明的特点是,舒群在这一时期的小说多采用第一人称进行叙事。但“我”在小说中更多是作为线索存在,采用观者的视角,为了更好地呈现他者。即便是《秘密的故事》中处于风暴中心的“我”,在表现“我”内心的矛盾与苦痛之外,更多的是为了呈现青子和芩子,是为了讲述她们的故事和性格命运。在其他作品中,“我”的观者定位则更为明显,比如《做人》中的“我”和《萧苓》中的“我”,等等,主要是为方便故事的讲述而存在。

作家十分讲究语言的艺术。小说的语言整体上干练节制又极富弹性,在需要渲染的地方,也舍得多下笔墨。尤其是在场景描写和人物内心刻画方面,极好地烘托了故事的氛围。对人物的刻画,也是简单有力而又十分鲜活的。哪怕是对一小片景色的描写,也足可见其笔力。比如在《已死的与未死的》中,作家这样描写一片夕阳霞光:“那时候,太阳刚刚落下,遗与天边的霞光,有零乱的金星还在波流上跳动。”而那位追上来的女人:“她从身上脱下棉袍,只余下一件窄小的夹衣紧束着上身,被两乳撑起的衣襟,使乳间的一个衣扣张开着,所以缝间裂出前胸来。她还没有忘记紧缩胸膛,扣起那个衣扣,但是立刻又张开,缝线断了,扣落进雪去,她没有再去寻找,便抱着棉袍匆忙地冲来……”

在作品的结构上,作家似乎受到欧·亨利作品的影响,很多短篇具有欧·亨利式的戏剧冲突。比如短篇小说《已死的与未死的》,讲一个女人的丈夫被投入监狱,女人天天来探视,男人只嫌烦,后来索性狠心不见。一日,男人被绑赴法场,女人见此,拿一把短刀刺进喉咙,自杀而死。然而,“两点钟后,李金回来了,丝毫没有受伤,只是自己咬掉了一只手的小指。这样我们知道了他原是去‘陪绑’的。”在《贼》中,老张和小张是父子,被生活所迫,小张只得去当贼,老张感到羞侮极力反对,甚至与子翻脸,但当老张离开儿子行乞也不能活的时候,他也做起了贼。一次小张发现家里来了贼,却发现是老张,老张无地自容地自杀了。这些欧·亨利式的戏剧冲突,放在当时的社会背景中来解读,则使作品的回味更加深厚和丰沛。

另一种在结构上的特点,是作家在一些作品中尝试了开放式的结局,似空谷足音一般,留给读者无尽的畅想。在这些作品中,故事的完整性并不是最重要的,而是在于一种命运和情绪的表达,也使读者有机会参与人物性格命运的塑造,使作品获得多维度的解读。比如《秘密的旅途》,写女孩小兰带王之民走到达国境的秘密通道,在路上,小兰问王之民为什么去苏联,王之民回答她说,那里有更好的生活。后来,王之民有机会再去找小兰,才得知小兰去了莫斯科。这篇小说本意在写日本侵略中国时期国内生活的艰难,但小兰去了莫斯科以后会过什么样的生活,作者并没有交代,而是将猜测与想象的权力交给了读者。

总的来看,舒群在上世纪30年代的小说创作,在表达具有共性的时代主题下,仍然有着鲜明的个性。他笔下的人物虽小,却立体丰富,生动至极。在和平的年代重读舒群,不单单能够重新引发对和平、自由、民主、独立的思考,也仍能回望到人性中那些永恒的难以破解的秘密。

(责任编辑:admin) |

织梦二维码生成器

------分隔线----------------------------